Works 185号 特集 ニッポンの“課長”の処方箋

管理職が「罰ゲーム化」した10の要因

『罰ゲーム化する管理職』(集英社インターナショナル)著者、パーソル総合研究所上席主任研究員・小林祐児氏は、「管理職が『罰ゲーム』といわれるようになったのは当然の帰結」だと喝破する。小林氏が考える罰ゲーム化した10の要因とは何だろうか。

要因1 フラット化で減る管理職

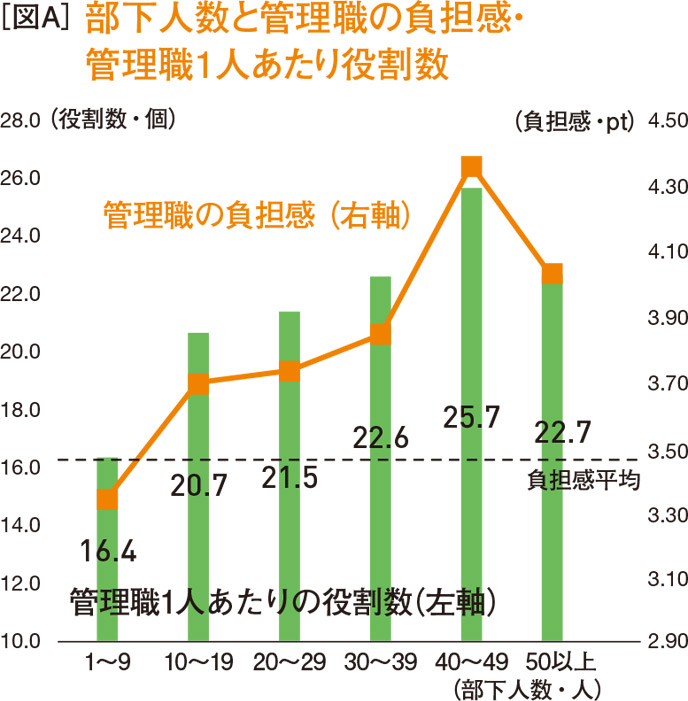

出所:パーソル総合研究所「中間管理職の就業負担に関する定量調査」

管理職が罰ゲーム化するベースにあるのは、バブル崩壊以降続く経済の長期低迷です。人件費を抑制したいという狙いから管理職を減らし、同時にピラミッド型組織の階層を減らす「組織のフラット化」により、意思決定のスピードを速くして事業の成長を促そうとしました。

その結果、1人の管理職の管理下に置かれる部下の数が増えるだけでなく、管理職の役割数も増え、負担感が増す一方です(図A)。

とはいえ、降格や解雇というドラスティックな手段を取ったわけではありません。バブル期まで、どんどん作った担当課長、課長補佐などのポジションを新たに作らず、管理職を「増やさない」という方法で自然減させていきました。そのため部長以上の管理職は大きく減らず、ファーストラインマネジャーがリソース不足というバランスの悪い状態が現在の姿です。

ファーストラインマネジャーが大変だからポストを増やそうという方向にも進んでいません。リーダーポジションや主任ポジションなど、人件費の総額を上げないインフォーマルな方法で現状の打開に努めるケースが見られるようになってきました。

要因2 成果主義によるプレイングマネジャー化

経済の長期停滞は、多くの企業が成果主義に移行する誘因にもなりました。もはや成果主義とはいわなくても、短期業績志向が強まる傾向は続いています。それは自ら第一線で数字や目標を持つ管理職「プレイングマネジャー」を増やすことにつながりました。厳しい事業環境にあっては目標達成が困難で、自らも稼ぎ手の1人にならざるを得ないのです。

人手不足も大きな影響を与えています。優秀な人材は採れず、人員は増やせない。プレーヤーとしても働くため部下を育てる余力はなく、部下に任せられずに自分が業務を背負う、という悪循環に陥っています。

一方で優秀なプレーヤーであった人ほど、「自分が正解」だという思いが強く、プレイングマネジャーに固執しがちです。結果的に部下のやり方を認められず、任せることができなくなるという悪循環も同時に生じています。

要因3 現場への期待圧力

日本企業の管理職への期待感そのものは変わっていません。かつて野中郁次郎氏などが提唱した「ミドル・アップダウン」の役割を担う管理職への期待はますます高まっています。

この理論は、経営トップが持つビジョンとしての「理想」と現場の社員の「現実」をつなぐ架け橋を中間管理職が担うというもの。経営者は、管理職に変化の兆しを捉え、それを経営判断や事業判断の材料として提供することを求めます。今もなお、経営からは「現場が大事」「管理職が重要」というメッセージが発信され続けています。その期待は、経営側の戦略性のなさの裏返しでもあります。

確かに日本企業では、現場でのカイゼンやQCサークル活動が成長を後押ししてきました。たとえどんなロジックで積み上げられたかわからなくても、目標の数字が降りてくると頑張って達成してしまう。すると、「やればできる」と「ムチャ振り」が増え、負荷も高まり、同時に管理職が稼ぎ手の1人となるプレイングマネジャー化をも促進することになるのです。

要因4 年功序列廃止による年上部下への対応

前述の成果主義の導入は、同時に年功序列型の雇用管理の廃止トレンドにもつながりました。組織のフラット化によって、一般社員として年を重ねる人も増え、人件費の強制的なリセット機能として役職定年を導入している企業もあります。これが「部下のほうが年上」という状況を生み、管理職を苦しめているのです。

日本では組織がフラット化しても、年齢や入社年次が強く意識され、誰が同期、誰が先輩という秩序「年輪主義」が染みついています。たとえポジションが下でも、年齢や年次が上であればそれだけで敬うべき対象になりがちです。

ポジションと年齢の逆転現象で最も苦しんでいるのが、評価の問題です。年上部下にネガティブフィードバックができないため、評価の高ブレが起こります。困難な仕事や面倒な仕事も任せにくく、そういう仕事は若手に集中し、若手のモチベーションダウンを招く。それもできずに管理職自らが背負うと、労働時間はどんどん伸びていきます。

日本企業のD&I施策の中心は今もジェンダーにありますが、エイジズムに関する認識を組織全体で高めることも必要だと思います。

要因5 コストダウンに伴う非正規雇用の増加

年上部下の存在と同様に、管理職のマネジメントの負荷を高めているのが雇用形態の多様化です。特に、リーマンショック後に人件費の圧縮を余儀なくされ、非正規雇用が増えたことの影響は甚大です。

かつてのマネジメントの対象は無限定に働く正社員・総合職で、その多くが昇進を望み、タフアサインメントも「大変だけれど、将来のよきキャリアにつながる」と説得すれば、引き受けてくれました。

ところが今は正社員のほか、派遣スタッフやアルバイト・パート、嘱託社員やフリーランス、副業の人など多様なメンバーがいます。日本企業は元来チームで働くことを前提とし、相互依存性の高い仕事の進め方をするために、アウトソーシングやテレワークが苦手といわれます。その状態を放置したまま雇用形態の多様化が進みました。

仕事の切り分けができていないうえに、雇用形態によって仕事の割り振りに配慮すべき点が増えます。雇用形態の多様化は「キャリア観の多様化」と同義です。個別のキャリア観を理解し、将来まで見越して仕事の担当を決めるのは、非常に複雑性の高い作業なのです。

要因6 働き方改革での部下の仕事の巻き取り

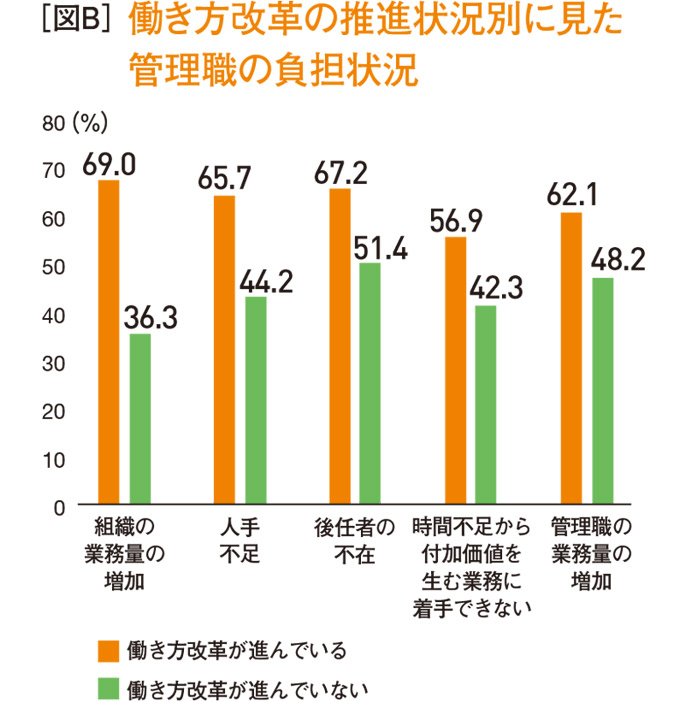

出所:パーソル総合研究所

「中間管理職の就業負担に関する定量調査」

2015年頃から実施された働き方改革の潮流によって、非管理職の労働時間短縮は多くの企業で成果を出しましたが、管理職の負荷は上がる方向に進んでいます。

図Bは、働き方改革の推進状況別に管理職の負担状況を見たものです。「改革が進んでいる」と回答した管理職のほうが業務量自体が増加しており、早く帰る部下の代わりに残った仕事を管理職が巻き取る姿が浮き彫りになりました。その上司の姿を見て、部下は「管理職になりたくない」という気持ちを強めていきます。

非管理職の残業時間短縮は人件費の削減につながるというメリットもあり、多くの企業の労働時間管理の対象は非管理職限定です。管理職のなかには帰宅後や週末に隠れ残業をしているケースも多くあり、働き方の実態すら見えていません。

改善しようとしても、管理職の場合は突発的に生じた問題への対応をいかに減らすか、という問題に行き当たり、簡単にはいきません。改善には、突発的な問題が生じないように部下を育成するしかないのですが、その時間すら取れないのが現状なのです。

要因7 ハラスメント対策への気遣い

2019年に施行されたいわゆるパワハラ防止法に始まるハラスメント対策は、管理職のみならず日本をダメにする可能性があると、私は考えます。ハラスメントはあってはならないものですが、問題はハラスメント研修です。

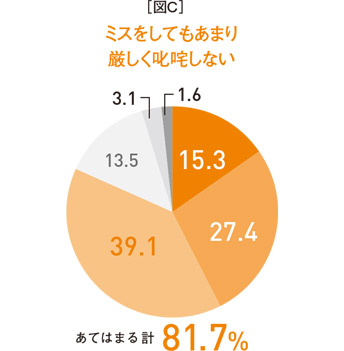

研修のほとんどの内容が、「あれをやってはダメ」「これを言ってはダメ」という「NG」を教えるものです。組織のなかのハラスメント予備軍は1~2割程度。そのほかのリスクのない人たちにまでNG行動を教え込み、ほぼ全員が部下とのコミュニケーションを過剰に恐れるようになってしまったのです。職場のハラスメントについての調査では、「ミスをしてもあまり厳しく叱咤しない」と答えた人は8割に上りました(図C)。彼らの多くは、育てることができない気を使うだけの上司だと想像できます。

注:6段階SD法。小数点第二位を四捨五入しているため合計は必ずしも一致しない。

出所:パーソル総合研究所「職場のハラスメントについての定量調査」

コミュニケーションがなければハラスメント問題が起こらない、というのは誤りです。私は「琵琶湖に石投げ理論」と呼びますが、静かな水面に石を投げると波紋が大きく広がるように、コミュニケーションのないところに発する言葉は大きな波紋になり得ます。ふだんからコミュニケーションを取っていれば1つの発言がパワハラといわれるまでの波紋を引き起こすことはありません。

パワハラ研修やコミュニケーション研修の対象が上司だけというのも問題です。コミュニケーションは上司だけがうまくなっても、問題は解消しません。

そもそも人事の多くが常に問題を「管理職個人」のスキルに帰結させ、「管理職が変われば組織が変わる」と思っていますが、決してそんなことはありません。部下も含めて組織全体に影響を及ぼす施策を講じる必要があるのです。

要因8 メンタルへの気遣い

統計的に働く人のメンタル不全が増えています。働き方改革やハラスメント研修が進んでいるにもかかわらずです。1つはメンタルに対するリテラシーが上がり、自分もそうだと思い込んでしまうことが考えられます。

理由はどうあれ、管理職にとっては稼働メンバーが減る。基本的にはメンタル不全で休業した部下は戻ってくる前提なので、補充されません。人手不足のまま最終的には管理職自身がメンタルダウンし、人事はようやく事態の深刻さに気づきます。

人事からしてみれば、「現場は常に人が足りないと言ってくるもの」。この部署の業務量では何人必要だという計算式を持っている場合もあります。しかし、ビジネスの難度が上がり、さらに残業ができない、あるいは十分に育っていないメンバーも含めて、それが適用できない場合も増えているのです。

要因9 リーダーシップトレンドの変化によるコミュニケーション負担増

法政大学の坂爪洋美氏によれば、近年の管理職の役割として、「対話の重視」と「サポーティブなリーダーシップ」が求められるようになったといいます。管理職に求められるのは、意思決定よりも、部下と問題の解決について話し合うことなのです。多様な部下に合わせた個別性の高い支援を望まれるため、もはやカリスマ型のリーダーシップがもてはやされることはないでしょう。

管理職に求められる役割の変化は、部下が成長しない、組織の成果が上がらない場合、管理職のコミュニケーションスキルやマインドセットという個人の問題への責任の転嫁につながっています。これも「管理職が変われば組織が変わる」という誤った認識の賜物です。

どうにかして不足しがちなコミュニケーションを促そうと、1on1という仕掛けも広まりました。1on1は上司と部下がキャリアなどについて話し、成長の支援をするのが本来の目的ですが、ただの業務進捗確認になりがちです。それでは1on1は管理職のスケジュールを埋めるだけのものになってしまいます。さらに1対1の閉ざされたコミュニケーションなので、メンバー全員と共有すべきこともそれぞれと話すという無駄が生じるのです。

要因10 形骸化したMBO

最後は、目標管理制度(MBO)です。MBOは、管理職と部下の間にハレーションを起こすツールといっても過言ではありません。

MBOとはそもそも期初に部下が個別の目標を立て、期末に目標達成度を評価するという育成のためのツールです。しかし、日本では景気後退期の成果主義とともに導入されたこともあり、その評価が昇格や賞与の配分に用いられ、人件費配分の公正性、公平性を保つことに重きを置かれています。ですが、人件費配分の権限は、ほとんどの企業で管理職にありません。部下が目標を達成しても、他部署とのバランスをとって全体調整が入り、そのずれを部下に説明する責任は管理職にあります。これは「無理筋」としかいいようがありません。

私は、目標管理がうまくいくかどうかは、部下側の「暗黙の評価観」(自社の人事評価やMBOに対する見方・視点)が影響すると考えます。「自分の成長や今の課題を確認するためにある」というような前向きな価値観ではなく、「無理やり仕事をさせるためにある」という価値観では、目標設定に大きな違いが生まれます。しかし、評価観を変えるような研修を部下に対して行う企業はほとんどありません。

日本企業の多くのMBOは、部下自身が目標を立てて自己評価するだけに、管理職向けの評価者研修のみでは、部下の目標設定力が上がることはあり得ません。管理職も負荷を避けるため、目標のコピペやメールでの評価フィードバックを行うなど、形骸化したMBOが続いているのです。

管理職の負荷を増幅させるインフレ構造とは

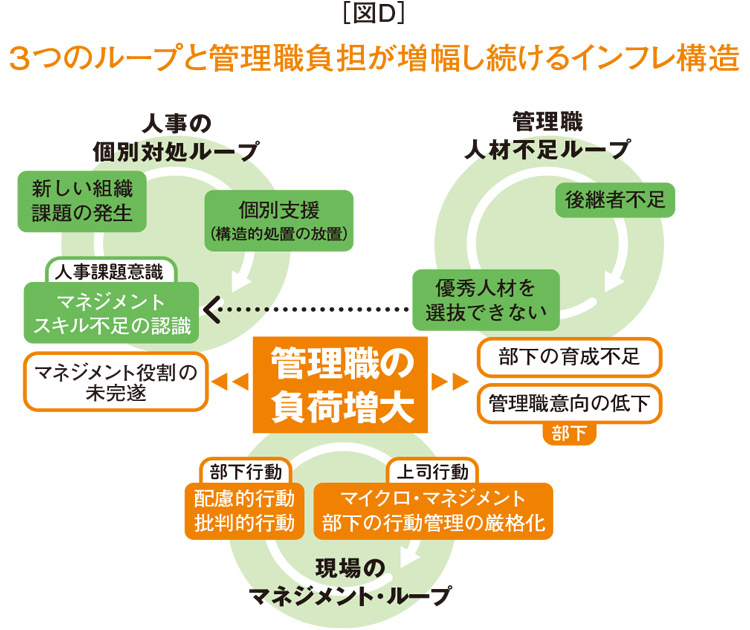

ここまで管理職の負荷を高めている要因について述べてきましたが、日本社会・経済を取り巻く大きな環境変化をベースに、企業のなかでは管理職の負荷を増幅させる3つのループが回っていると考えています(図D)。

出所:小林氏作成

出所:小林氏作成

1つ目は、「人事の個別対処ループ」です。人事は、コンプライアンスや働き方改革への対応など、組織の問題を管理職に帰責させ続けています。そのため、上司のスキルやマインド開発という「筋トレ発想」で研修を拡充するにとどまり、組織の構造的な問題は放置されたままとなっています。

2つ目は、「現場のマネジメント・ループ」です。プレイングマネジャー化し、現場の「正解」を知っている上司は、多忙になるとマイクロ・マネジメントを強めることがわかっています。そうすると「指示待ち」の部下が増え、結果的に管理職の負荷がさらに増すのです。

最後は「管理職人材不足ループ」です。プレイングマネジャーのもとでは部下が育たず、結果、自ら目標を追い続けざるを得ない上司を見て、部下は管理職になりたくないと強く感じるようになります。人事はマネジメントスキル不足を認識し、管理職のスキル開発をさらに進めようとします。

このループをどこかで止めなければなりません。ただし、管理職を罰ゲームから救うために「管理職全員の仕事を楽にしましょう」というのではありません。次世代リーダー候補を早期に選抜し、タフアサインメントによる「健全なえこひいき」をすべきです。そのうえで「非幹部層候補」としての管理職に、管理職の役割分担などで負担を軽減する施策を講じたうえで、各領域で専門性を高める必要があります。まずは管理職という名のもとに「十把一絡げ」にすることをやめるべきなのです。

Text=入倉由理子 Photo=今村拓馬(小林氏写真)

小林祐児氏

パーソル総合研究所

上席主任研究員

NHK放送文化研究所に勤務後、総合マーケティングリサーチファームを経て、2015年入社。上智大学大学院総合人間科学研究科社会学専攻博士前期課程修了。近著に『リスキリングは経営課題─日本企業の「学びとキャリア」考』(光文社新書)などがある。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ