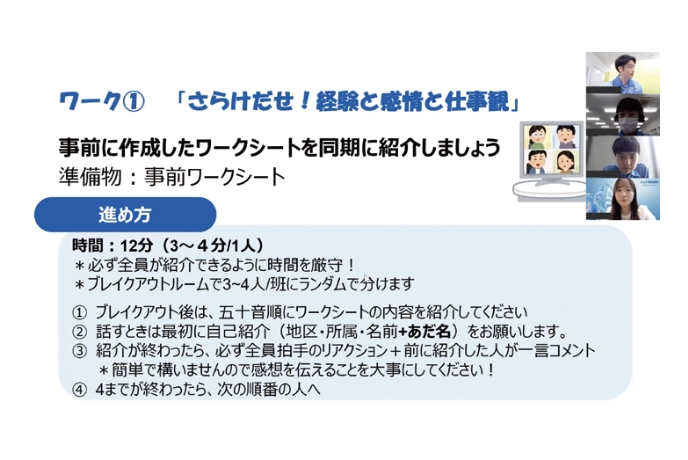

Works 183号 特集 Z世代 私たちのキャリア観 自分らしさと不安のはざまで

地方のベンチャー出向で志を実現できる環境を整える──日本郵政グループ

三好氏が出向するのは、宮城県石巻市の空き家再生事業を手掛ける会社だ。Photo=日本郵政グループ提供

若手にも志を持っている社員は多い。必要なのはそれを実現する環境だ。

日本郵政の「ローカル共創イニシアティブ」は、社員が単身で地方に飛び込み、事業共創に取り組むプロジェクト。越境体験を経て大きく成長する社員は多いという。

日本郵政グループは、「ローカル共創イニシアティブ」というプロジェクトを2022年に開始した。社会課題解決に取り組む地方の自治体やベンチャー企業に、意欲ある社員を出向させ、事業共創に取り組むというものだ。プロジェクトを立ち上げた事業共創部担当部長の小林さやか氏は、「事業面と人材面と大きく2つの狙いがある」という。

事業面では、全国で約2万4000におよぶ郵便局という資産の活用だ。地域に根ざし、街の郵便・金融窓口として住民から親しまれてはいるものの、事業パートナーとしては認知されていないのが課題だった。会社としても、地域ごとのリアルな課題を本社が直に把握できるような仕組みが整っていなかった。中期経営計画で「共創プラットフォーム」を目指すというビジョンを掲げるなかで、グループの強みを生かすための仕組みづくりが急がれていた。

これは人材面からも必要なことだった。実は日本郵政グループには、「地域の役に立ちたい」「社会に貢献する仕事をしたい」という志を持って入社してくる社員が少なくない。しかし、それを実現する制度や施策が不十分で、なかには意欲を失っていく若手もいたという。「決して離職率が高いわけではないのですが、辞めていく若手の本音をよくよく聞いてみると、行動したくても実現する術がないことへの失望がありました。思いが強い人ほど、失望も大きい。やはり一人ひとりのチャレンジする気持ちを引き出し、最後までやり切れる環境を整えていくことが重要だと考えました」(小林氏)

ローカル共創イニシアティブでは、事務局がNPOと連携して全国のローカルベンチャーと接点を持つ一方、社内公募で出向者を募集。選考では単に地方に行きたいというだけでなく、プロジェクトへの理解や本気度を確認した。出向先企業との面談も踏まえて丁寧にマッチングを行い、2022年4月からの第1期では8名、翌年の第2期では2名を選出。28歳から45歳まで幅広い年代が集まった。出向期間は2年間で、メンバーは出向先で働きながら、日本郵政グループの資産を活用した課題解決ビジネスの創出を目指す。

現場で考えながらできることを探る

1期生の三好達也氏の派遣先は、宮城県石巻市の空き家再生事業を手掛ける会社だ。2014年に新卒で入社したゆうちょ銀行から日本郵政に出向し、人事部在籍時にこのプロジェクトを知って応募した。「いつの間にか、新しいことに取り組むよりも、今の部署で認められることを優先して仕事をしている自分に気づき、せっかくならもっと違うフィールドでどこまでできるか試したいと思いました」(三好氏)

石巻で三好氏が目指すのは、市場で流通しにくい空き家情報の集約と活用だ。仮説の事業テーマと大まかなマイルストーンは決まっているが、具体的なアクションは現場で考えて自ら動いていかなくてはならない。建築や不動産に関する知識もなく、何をしていいか・何ができるかは手探りの状態だった。まずはできることからと、自分で勉強しながら空き家の調査や所有者との調整に出向いていった。

転機となったのは、新しいシェアハウスの立ち上げプロジェクトを任されたこと。担当者として経営的な会議に参加することも増え、事業全体を見渡すビジネス視点や、当事者意識を持てるようになったという。

既に日本郵政グループと協業する実証実験の提案も行っており、出向期間中に体制構築まではやり切りたいと考えている。

「石巻では、受け入れ企業の社員をはじめ、関係企業の経営者や、不動産・建築の専門家として独立している方など、いろいろな立場の方と仕事をしました。以前は、会社に入ったら組織内の役割を果たすという意識が強かったのですが、それは1つの働き方にすぎない。複数の顔を持っている方の多さに触れ、私も部門の枠組みにとらわれず提案したり、副業制度を活用したり、やりたいことをやる方法はもっとあるのではと気づかされました」(三好氏)

厳しい越境体験を経て大きく成長

ローカル共創イニシアティブは人材育成のための研修ではなく、あくまでも事業共創を目的としたプロジェクトだ。メンバー本人、事務局、出向先を交えてゴールを設定し、事業モデルを構築して定期的に進捗を管理する。事務局も毎月ミーティングを行うなどサポートしているが、メンバー自身が現場で判断しなければならない場面も多い。当初は出向先と衝突してしまうメンバーもいたという。

「最初はどうしても郵政グループの資源をどう活用するかを起点にして考えてしまいがちですが、地域の事情も目の当たりにして、課題から逆算したソリューションのなかで自社資源をどう活用できるか、という課題ドリブンで発想できるようになっています。また、何か話をする際、会社を主語にするのではなく自分を主語に考えをはっきり語るようになり、プロジェクトを経て自律性が高まったメンバーは多いですね」(小林氏)

1期生の出向期間も終わりが近づき、次の課題は、越境経験で成長した人材に、どう活躍してもらうかだ。

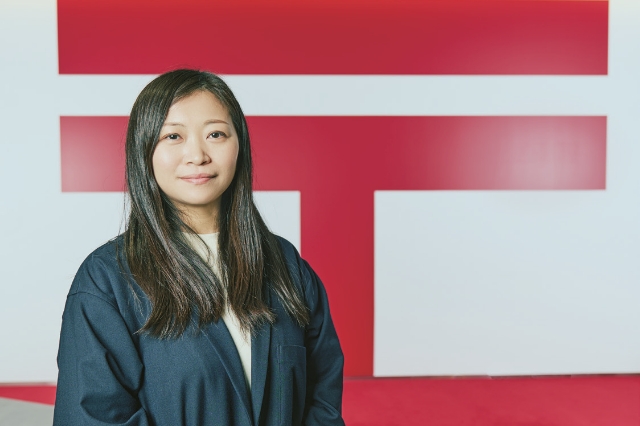

小林さやか氏

事業共創部 担当部長

「越境して視野が広がったことで、メンバーからはチャンスを与えてくれた会社への感謝の声が多く聞かれます。アルムナイ制度や副業制度も始まり、会社も変わってきている。一人ひとりの思いを実現できる環境づくりにさらに力を入れていきたいと思っています」(小林氏)

Text=瀬戸友子

三好達也氏

事業共創部 主任(巻組 出向)

Photo=日本郵政グループ提供

小林さやか氏

事業共創部 担当部長

Photo=伊藤 圭

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ