Works 183号 特集 Z世代 私たちのキャリア観 自分らしさと不安のはざまで

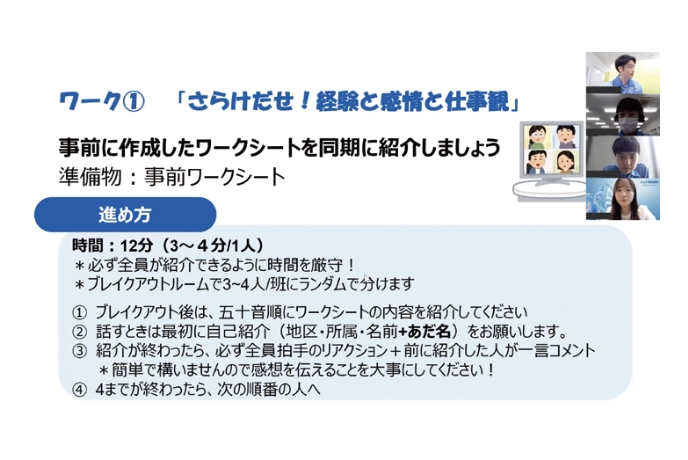

Z世代座談会 仕事とキャリアの本音を聞いてみた

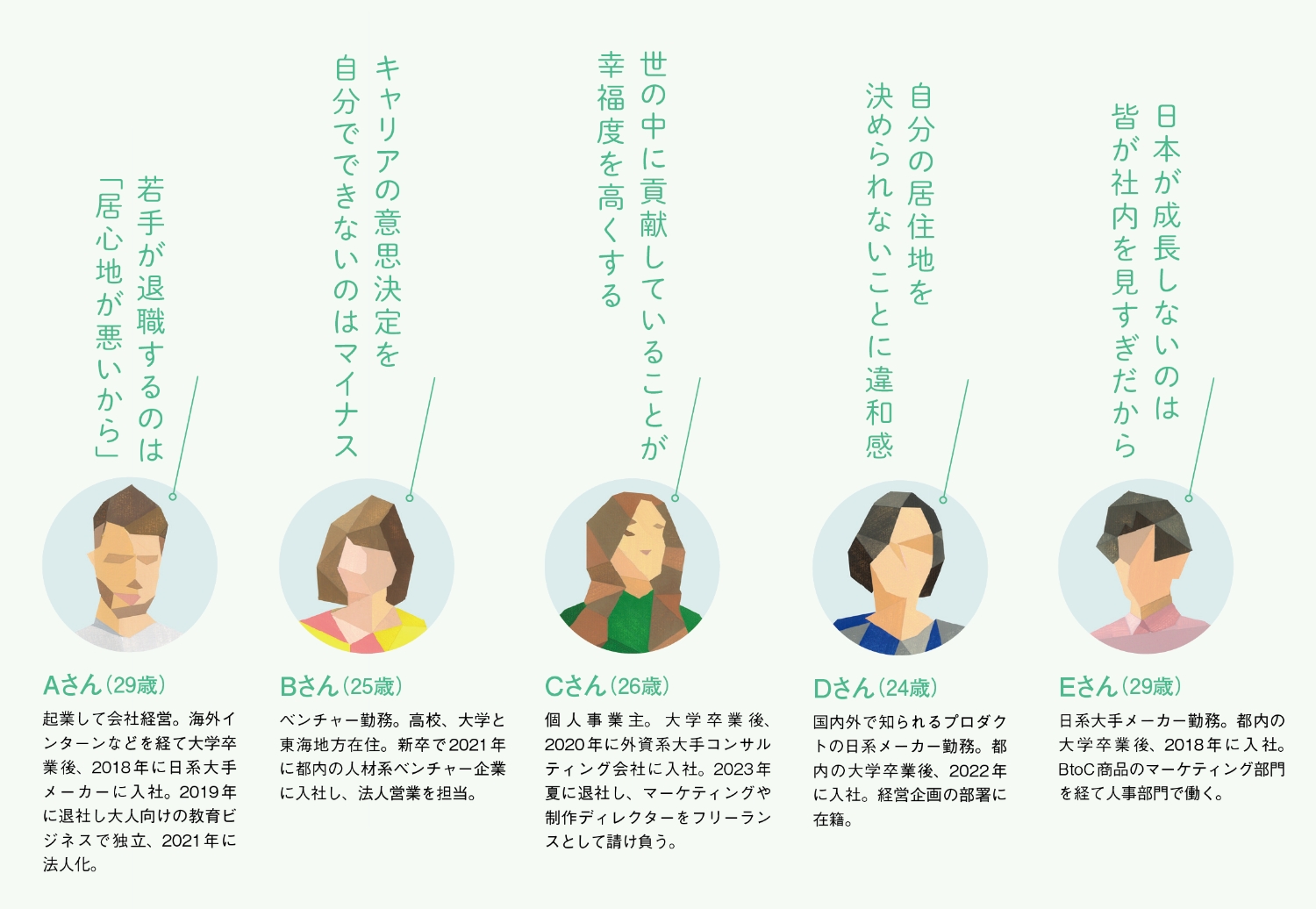

今、20代の当事者は働き方や組織にどんな考えを持ち、どんな選択をしているのか。

大学卒業後さまざまなキャリアを歩む5人が、率直に語る。

今の場所にいる理由

――今の仕事や働き方を選んでいる理由を教えてください。

Aさん:僕は新卒で第一志望の日系大手メーカーに入ったのですが、1年で退職しました。そこからSNSで発信しながら靴磨き修行を始めたんです。そのほかにもトラック運転手やイベントスタッフ、通訳と数えきれないくらいの仕事をしました。結局、自分の単価として何がいちばん高く売れるかなと考えて、得意分野を生かして教育系ビジネスで起業しました。

――退職の理由は?

Aさん:端的に言うとカルチャーが合わなかったです。もともと帰国子女で、学生時代には米企業でインターンも経験しました。そこでは、サラリーが発生している以上は当然のように意見を求められましたが、日本は真逆でした。入社直後から会議でバンバン発言していたのですが、「1年目は黙っとけ」と。これは伸びるわけないな、と思って辞めました。

Bさん:私がベンチャーを選んだのは、就活で受けに来ている学生が楽しそうだったからですね。大手企業のインターンに参加している学生たちは将来像が明確じゃなかったり、福利厚生の点で企業を選んでいるという感じだったりで。大事にしていることが違うな、と思いました。

Cさん:私は新卒で入社した大手コンサルティング会社を3年半で退社しました。前職を選んだ理由は結局、ネームバリューだったなと思います。入社前は有名企業で働いている人たちは雲の上の存在……と思っていたのですが、入ってみたら意外と「なんだ、こんなもんなんだ」という感じで。「自分の30代もこれがずっと続くんだな」と先が見えた気持ちになって。人生を本気で考えたときに、自分の足で立つことが本当の幸せを作る一歩だと思って、独立を選びました。

Dさん:私は子どもの頃から親しんできたプロダクト(商品)を作る日本企業に新卒で入社して2年目で、社内では新卒としては珍しく経営企画の部署にいます。もともとメディア志望だったのですが、新聞社などを受けるなかで、自分の居住地を自分で決められないことに違和感があって。

Aさん:僕も転勤は、退職理由の1つです。上司が家を買った直後に転勤させられているのも目にしてきたので。

Dさん:それで転勤のない企業を探しました。最後までメディア業界と迷ったのですが、「新卒切符」(新卒でしか入れない企業に新卒の「カード」を使って入社すること)もあるから、まずは名の知れた企業に一旦行ってみようと。その後転職のときに有利な会社がいいだろうと思いました。ただ、今この先はまさに迷っています。

Eさん:新卒で日系大手に入り6年目です。最初の職場であるBtoC商材のマーケティングの部署では、華々しい広告宣伝だけではなく、販売管理やコスト管理のような、地道さが求められる仕事も経験させてもらいました。

入社当初は体育会系気質の人にカルチャーショックを受けたこともありましたが、社内でいろんな人とつながって「どうやって信頼を獲得するかによって周囲も変わってくる」と教えてもらい、考え方も広がりました。悔しいのがつながりのあったすごい先輩たち、能力ある同僚たちが辞めていくこと。この風土を変えたくて、社内転職のような異動制度を使って、人事領域にいます。

――なぜ多くの人が辞めていると思いますか。

Eさん:お客様に対する貢献実感と成長実感が得にくいから、かもしれません。「給料をもらっているからには社会に価値を生み出そう」と一生懸命やろうとする人ほど辞めていきます。優秀層から辞めて、残っている人は仕事はほどほどに、整っている制度をできるだけ活用したい……という人が多いです。

仕事で何を成し遂げたいか

――皆さんが仕事で成し遂げたいことは?

Bさん:マネジメントに興味があります。中長期で見ると、個人でやれることには限界があるなと思っていて。組織をどう動かしたら、顧客にとってすごい成果を返せるのかを学びたい。会社は今がちょうど成長期で、ポジションや役割もどんどん増えていきます。キャリアにおいて、ここは踏ん張りたいと思っています。

Cさん:ある程度よい生活をしたいという気持ちはあるのですが、正直給料にはそこまでこだわっていません。それ以上に、自分が世の中に貢献していることのほうが幸福度が高いです。根底には女の子を元気づけたいという気持ちがあります。手段は何でもよくて、世の中にインパクトや人々にプラスの影響を与えられる存在でありたい。今の仕事ではそれができているので満足しています。

――前職ではなぜできなかったのですか。

Cさん:大手グローバル企業を担当していたのですが、マスマーケティングとして広告を打つのが仕事で、買っている人の顔が見えなかった。仕事が作業になってしまい、「自分じゃなくても誰でもできる」という感覚が強くて。 今の仕事は、お客様一人ひとりの顔が見える近さで仕事ができるところがいいです。

Aさん:その話、ものすごく共感します。僕も大手企業で営業をしていたときは、対企業に売るのが仕事で、商品を実際に使っている人が全然見えなかった。今の仕事はtoCが主体で、オフィスにはお礼の花や手紙も届きます。めちゃくちゃ幸福を感じられます。

Dさん:日本社会は、家事も育児も仕事もと、女性に「スーパーウーマン」を求めすぎだとずっと思っています。私はスーパーウーマンじゃなくてもいい環境を作りたいです。うちの会社は女性管理職比率も高いのですが、家事育児をメインで担うのは依然として女性たちです。自分たちの商品が女性をエンパワーメントするものなのに。会社も世代交代や改革が進んでいる時期なので、今、この目の前から変えていきたいです。

ただ今は経営層と近い距離でコミュニケーションができる環境にいるので、今なら(会社を)変えられるかもとやりがいを感じていますが、今後定期的なローテーションで、たとえばあまり売上のない部署に行く可能性もあります。50代の部長などでも必要以上に腰が低い様子を見ていると、肩身の狭い思いをしていて、立場や部署によっての「人権のなさ」を感じます。

Aさん:その哀愁ったらないですよね。

Dさん:背中が小さく見えること、ありますね。

Eさん:日本では、誰かが何かしてくれるのを待っている人が多い。いろんなエンゲージメント調査を見ていても若手層って「会社の将来が不安だ」と答える人の割合がすごく高いんですけど、会社の将来を作っていくのは自分じゃないか、と思います。その当事者意識を、若手から正しくインストールしたいと思っています。

日本の組織ここを変えるべき

――日本の会社や組織で「ここを変えるべき」を挙げるとすると?

Eさん:日本が成長しないのは、社内を見すぎだからだと思います。お客様を見ていないビジネスが蔓延しすぎていて。結局誰も幸せにならないから、働く人のエンゲージメントが下がっている……という構図がある。

Dさん:人材の流動性のなさですね。それもあって自分のキャリアプランを考える人があまりいない。流動性が高くなれば、退職した人が外の世界を見て、いい視点を持って会社に戻ってきてくれるかもしれない。出戻りをもっと許容する社会に、日本全体がなっていけばいいのになと思います。

Cさん:ロールモデルが社内にいないこと。「こういう人になりたい」という人が社内の先輩、上司にまったくいなくて、私の同期もそれが原因で辞めました。リモートワークだったから余計にそうなのかもしれません。社内につながりが全然ないまま、直属の上司か、案件が一緒の上司しか知らなかったです。

いろんな経験をしている人に憧れていたので、もっと自由にいろんな観点で仕事をしている人が増えればいいのにと思います。それを本当に実現しようとして、仕事1つ受けるのも、意思を持って自分でジャッジしなくてはいけない業務委託になった面はあります。

Bさん:同世代と話していると、個人のキャリアの先行きが不透明な人が多いと感じます。この会社にいたら何年後こうなっている、というのが見えなかったり、会社の都合で異動するので、どういうキャリアプランになるのかわからなかったり。

転職が増えてきたとはいえ、会社に一度入ると自分でキャリアに関して意思決定ができない状態は、個人にとってすごくマイナスだと思います。

Aさん:敬語文化を変えたいです。敬語が過剰なまでの上下関係を作ると思うからです。僕は留学時代の友人の年齢は知りません。「もうすぐ定年でさ」と言うから「あ、60代なんだ」、みたいな。

結局何をやってきたか、どういうバックグラウンドで、どんな会話をするかでつながるべきなのに、日本は会社の上下関係でコミュニケーションが断絶され、悩みが共有できないから、僕みたいにすぐに辞める人が出てしまう。

会社はなぜ若手が流出するのか、と危機感を抱いているけれど、それは「居心地が悪いから」。フラットにみんなで協力できればもっとここで働きたいという若手は増えると思います。

Text=滝川麻衣子

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ