Works 183号 特集 Z世代 私たちのキャリア観 自分らしさと不安のはざまで

新入社員が自ら運営する学びのコミュニティ「新卒学部」を導入──旭化成

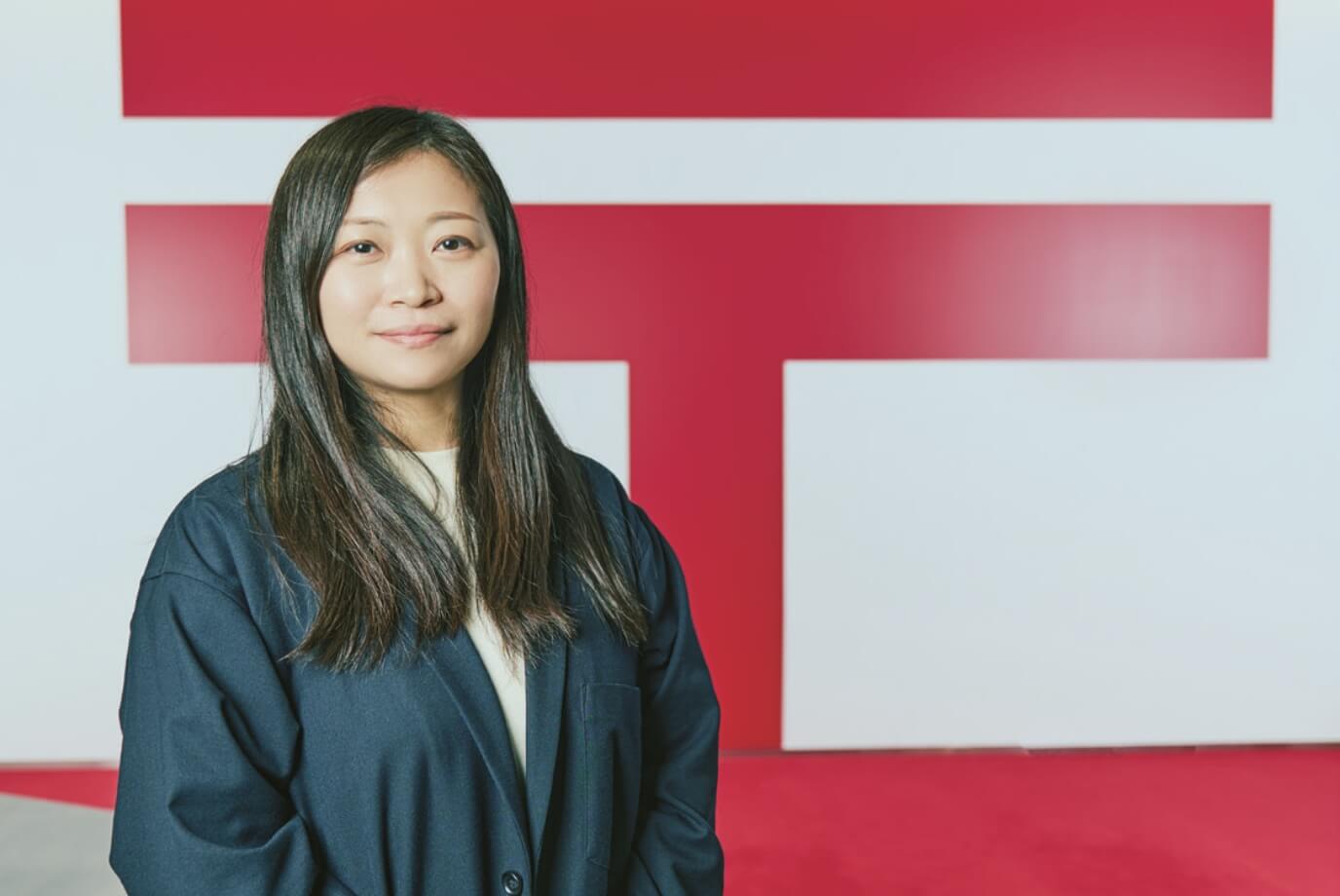

「新卒学部2023」のオンラインでのワークショップの様子。事前学習したものをそれぞれの参加者がプレゼンテーションしていく。Photo=旭化成提供

多様化する若手のキャリア観に対応し、旭化成では「新卒学部」を新たに創設した。

新入社員が主体的に運用する学びのコミュニティを通じて、学び合う風土を醸成。

多様な個を尊重し、自律的な成長を支援する。

終身成長」と「共創力」を人財戦略の柱とする旭化成。多様な個の活躍を支援するなかで、2023年から新入社員の育成方法を大きく見直した。「新卒学部2023」を新たに創設し、新入社員研修後の約9カ月間にわたって、新人が仲間とともに主体的に学ぶ場を整備した。

人事部人財・組織開発室室長の三木祐史氏は、「きっかけはコロナ禍での新入社員研修だった」と振り返る。「対面での集合研修ができなくなったので、3密を避けてオンライン中心の研修を行いました。配属地域ごとには対面で集まりましたが、これだけでは寝食をともにする合宿と同レベルの同期のつながりはあまり生まれなかったのです。もはや同期というだけでは自然なつながりは生まれにくくなっており、個々の志向やキャリア観など、何か共通項がなければ相互刺激につながらないのではないかと考えています」(三木氏)

新入社員に限らず、若手の育成に関しては、以前から課題を感じていたと三木氏は言う。最大の問題は、企業側が若手一人ひとりのポテンシャルを生かし切れていないことだ。特に大きな組織では、どうしても責任権限を限定して仕事を与えることが多いため、若手は自分の枠を超えた挑戦がしにくく、ビジネスの全体像も捉えづらい。十分に成長を実感できない状態が続くと、モチベーションも落ちてくる。

「ただ、現場には誰かがやらなくてはいけない定型業務もあるし、個人ごとに差をつけない組織風土が根付いている職場もある。人事がすべての職場に踏み込んで一気に変えることは難しいため、まずは研修という場を使って新入社員の成長をサポートしていこうと、新卒学部の仕組みを導入しました」(三木氏)

ゼミの立ち上げ・運営も若手自身で

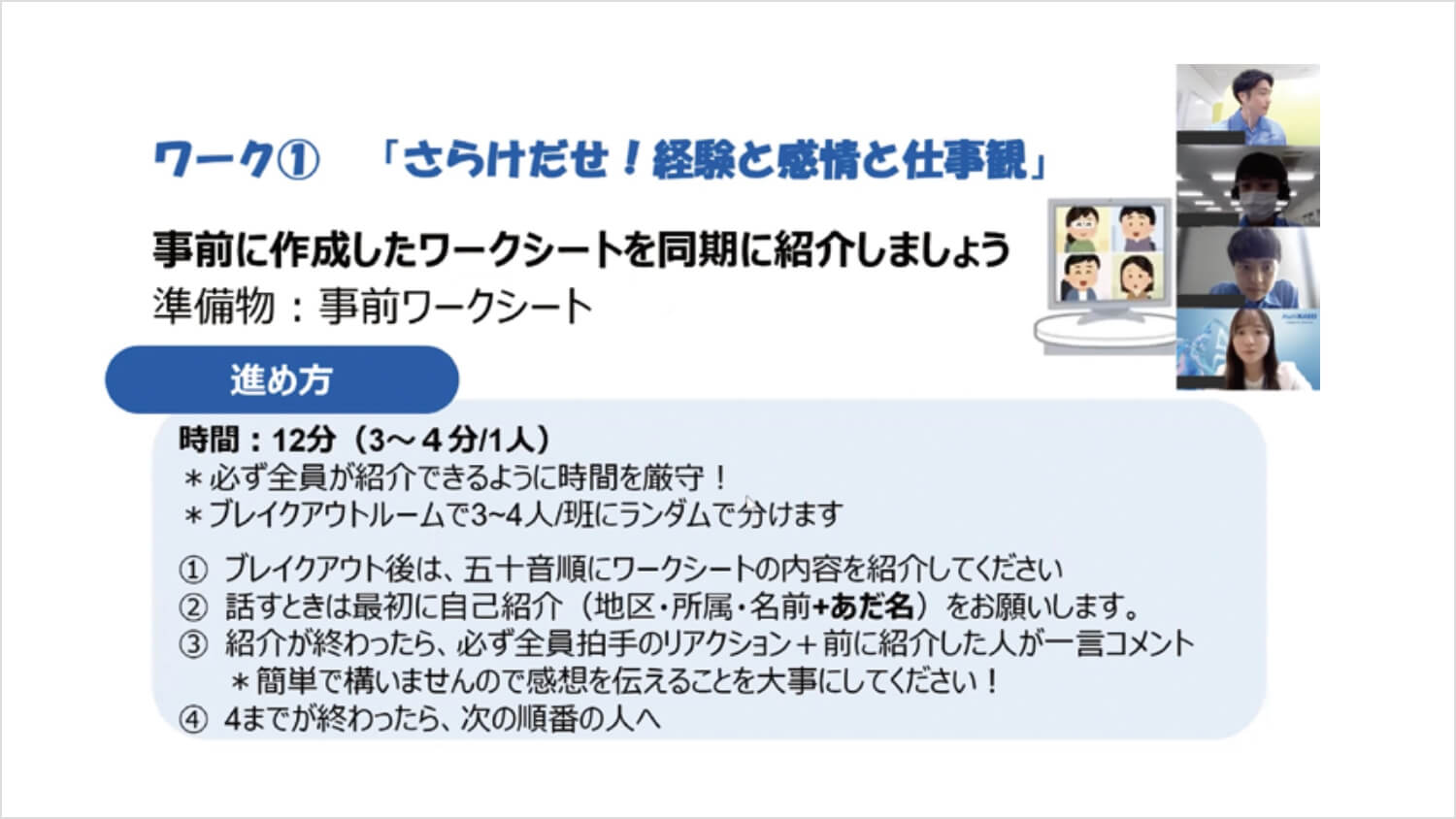

新卒学部は、個人のキャリア観を尊重し、興味のある分野を新人同士で学び合うことができる仕組みだ。期間は約9カ月で、6月から9月までの第1クールと、1カ月の中休みを挟み、11月から翌2月までの第2クールに分かれている。ゼミ活動を中心に、集合学習やワークショップで主体的に学習を進めていく。基本的に自主参加としているが、第1クールは全員が、第2クールも約7割が参加している。

第1クールの最初には、参考情報としてキャリアアンカー診断を受ける。自らのキャリア志向を踏まえて、事務局が用意した4つのゼミ(アドベンチャーゼミ、プロフェッショナルゼミ、クリエイティブゼミ、ワークハックゼミ)から興味のあるゼミを選択する。ゼミごとに指定された講座をeラーニングやオンライン集合研修で学ぶほか、毎月1回のワークショップを行う。

第2クールに入ると、自分たちで興味のあるテーマのゼミを立ち上げる。それぞれが参加するゼミを決め、活動内容を企画して運営するのも新人社員たちだ。

「資料の見やすさやDXを学ぶなど業務に直結したものから、ダイバーシティをテーマにした『女子相談室』、お金について学ぶ『大富豪ゼミ』まで、バリエーション豊かなゼミが7つ発足しました。それぞれの職場で仕事の経験も積み始めているので、身近なスキルアップにつながるようなものが多く、ディスカッションにも熱が入っています。外部講師を呼びたいと予算の交渉に来たり、ワークショップの企画で素晴らしい提案資料を作成したり、期待以上の動きをしてくれていますね」(三木氏)

同時導入した上司層研修

徹底した傾聴力を身につける

一方、新人を受け入れる側の職場の変革も重要だ。実は新卒学部の構想を伝えた当初、業務への支障を懸念し、抵抗もあったという。ところが、職場のマネジャーたちの声を丁寧に拾ってみると、むしろ上司も困っていることが見えてきた。入社して日が浅い若手だからといって一律の対応をしていては育成はうまくいかない。同時にハラスメントへの配慮も求められるなかで、職場で何ができるのか、具体的に何をすればいいのか、悩んでいる上司は少なくなかった。

受け入れる側へのサポートとしては、新卒学部導入と同じタイミングで、従来は一部の事業本部で行っていたOJTトレーナー研修を全社展開した。基本的な役割理解と傾聴トレーニングを通じて、若手に仕事を与えるだけでなく、その意味付けを伝える重要性を理解してもらう内容だ。

「新卒学部でオンボーディングのサポートは始まりましたが、大切なのはその後、どう継続していくか。3年、5年タームでフォローしていくことも必要だと考えています。みんなで学び合う風土を醸成し、互いに刺激し合いながらモチベーション高く成長し続けることができるよう、取り組みを進めていきます」(三木氏)

現在、個人の志向に合わせて学べる仕組みとして、全社共通の学習プラットフォーム「CLAP(Co-Learning Adventure Place)」も整備されている。社内外の学習コンテンツを自由に選んで受講できるほか、受講者同士の情報交換などコミュニティ運営に活用できる。

このほか、DX化を推進して定型業務を効率化したり、人事制度の面でも、年齢や職歴にかかわらず、能力のある若手をより早く登用できる仕組みを検討するなど、多方面から改革を進めている。多様な「個」を尊重し、その能力を引き出す支援に徹することが、若手の成長を促す最大の鍵になる。

Text=瀬戸友子

三木祐史氏

人事部 人財・組織開発室 室長

Photo=三木氏提供

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ