Works 183号 特集 Z世代 私たちのキャリア観 自分らしさと不安のはざまで

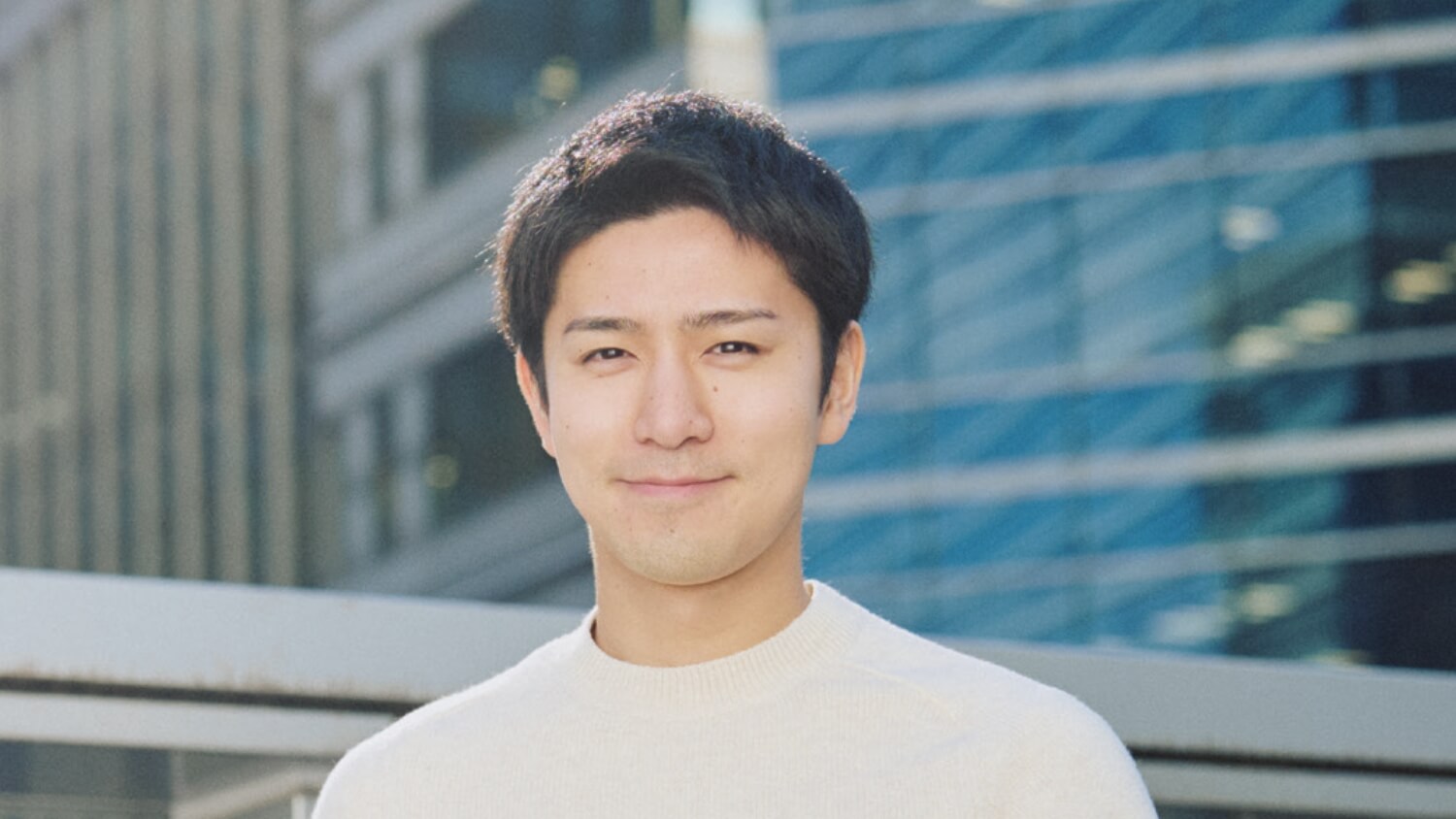

研究環境を変え、社会と科学の発展を加速させる──LabBase 代表取締役CEO 加茂倫明

加茂倫明さんは東京大学の学生時代に、理系学生の就職の選択肢の少なさに危機感を持ち、学生と企業のマッチングサービス「LabBase就職」を立ち上げた。

目指すゴールの大きさに対しては貪欲だが、弱みも率直に仲間に打ち明ける新しいリーダーを目指している。

加茂さんが起業したのは、大学入学後に研究分野を選ぶ参考にしようと研究室の教授や先輩の話 を聞いたことがきっかけだ。先輩たちは饒舌に研究の魅力を語る一方で、就職に話が及ぶと「博士号を取っても就職できるかわからない」「研究が忙しいので、就活する時間を取れない」など、口々に不安や不満を漏らした。

理系学生の就職は当時、大学に来る企業の推薦枠のなかから選ぶか、研究室のOB・OG経由で決 まるケースが多く、選択肢は限られていた。加茂さんはこの仕組みに疑問を抱き、「研究者の選択肢を増やしたい」と、LabBase就職の仕組みを考案した。学生が研究内容などを登録すると、関心を持った企業がメッセージを送り、インターンシップやイベント、面談等を経て双方が合意すれば採用に至る。

最初は全国の大学を回り、学生の登録を募るところから始め、今や登録者数は累計10万人に達する。企業数も大手やベンチャーなど約700社に上り、「理系大学院生の2人に1人に利用してもらえるサービス」に成長した。理系学生の就活を「学生の側が、能力を最大限発揮できる企業と効率よく出会える」システムへと変貌させたのだ。

配属ガチャをなくしたい 研究者と学生が直接交渉

加茂さんは「Z世代」の理系学生の特徴として、「自分の研究領域を生かせる企業への就職を、非常に重視する」ことを挙げる。このため企業主導で配属が決まる、いわゆる「配属ガチャ」に大きな不安を抱くという。

「『ガチャ』の可能性のある技術系総合職と、最初からジョブの決まった専門職と、両方のオファーが来たら、大半の学生は後者を選びます」

一部では職種別採用なども始まっているが、多くの企業はいまだに社員が職種を選べない「就社」の色合いが強い。人事担当者との採用面接では、各部署の具体的な研究領域までは把握できないことも多い。このためLabBase就職は2023年から、研究開発現場のマネジャーらと学生を直接マッチングする試みも始めた。

学生には雇用と収入の安定、ワークライフバランスなどのニーズもある。早く内定を得たいと焦りを抱く人、大手で実績を積み将来の選択肢を広げる戦略的思考で行動する人もいる。

「学生を一括りにすると、個別のニーズを捉え損なう。僕たちは一人ひとりの不安や焦りを解消しつつ、何をしたいかが見えてきたら、背中を押す必要もあります」

日本企業は、新卒学生も含め社員をマスで捉えることに慣れてしまっている。「就社という価値観のなかでは、個別に管理しなくても社員は会社に留まってくれました。しかし雇用が本格的に流動化する今、ニーズに合わない組織から社員は去ってしまう。Z世代で特にその傾向が顕著ですが、実際はすべての年代で、個別の対応が必要だと思います」「ミスマッチをゼロにしたい」というのが、加茂さんの願いだ。しかしニーズに合った会社に入っても、働くうちにキャリア観が変わることもある。LabBaseは転職に当たっても、能力を発揮できる新たな場へと移れる仕組みを提供することで、「すべての理系の人が、後悔しない就職先を選べるようにする」ことを目指している。

高級車では「アガらない」 等身大のリーダーシップ

加茂さんは高校時代から起業という選択を思い描いていたが、会社を興した2016年ごろはまだ、 学生の起業は一般的でなく、周りの学生も「大学院に進み、大手メーカーやコンサルティング会社、金融系に就職する」選択が主流だった。加茂さんも起業当初は、就職も視野に入れて大手企業のインターンなどに参加したという。

しかし、事業を進めるうちに「LabBaseこそ、取り組むべき『天命』だ」という確信が強まった。登録学生が増えて資金調達にも成功し、成長できるという手ごたえを得た。2024年春には、事業に専念するため大学も中退した。

「興味のある授業には中退直前まで出席していましたが、卒業は必ずしも『大学で学ぶこと』の本質ではない。本当にやりたいことに時間を割くべきだと考えました」

さらに第一子が生まれた2024年2月、1カ月間の育休も取得した。

「僕は経営者であると同時に1人の人間で、出産直後の大変な時期を夫婦で乗り越えるのも貴重な経験です。育児から学ぶことも多いですし、自分がいなくても回る体制を作ることは、組織としてもプラスになりました」

従来のスタートアップ経営者にしばしば見られる、家庭を顧みず100%仕事に邁進するタイプとは明らかに違う。

「上昇志向や物理的な欲求は、突破力の源泉かもしれないとは思いますが、自分にはあまりないですね。高級車じゃテンション上がらないし、欲しいものも特に思いつきません」

経営スタイルもトップダウン型ではなく、「わからないときには素直に仲間に頼るほうが社員も安心するし、自分も背伸びせずにいられます」という一方で、事業に対しては「傲慢で貪欲」だと自己評価する。そこには目指す大きな世界があるからだ。

「就職マッチングは入り口にすぎず、世界中の研究者が最大限に力を発揮できるよう、研究環境を変えることがゴール。科学と社会の発展のスピードを加速し、歴史に残る会社を作れると本気で考えているという意味で、自分はギラギラしていると思います」

Text=有馬知子 Photo=伊藤 圭

加茂倫明(みちあき)さん

LabBase 代表取締役CEO

1994年、京都府生まれ。大学教授の父を持ち数学者を目指していたが、東京大学理科二類入学後、研究領域の課題を目の当たりにする。2016年にLabBase(旧POL)創業、翌年、理系学生と企業のマッチングサービス「LabBase就職」を開始。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ