Works 183号 特集 Z世代 私たちのキャリア観 自分らしさと不安のはざまで

ゆとりと探究型の狭間世代

教師による導きで学びの質が変わる

出典:「高校生価値意識調査」(リクルート進学総研)をもとに小林氏作成

出典:「高校生価値意識調査」(リクルート進学総研)をもとに小林氏作成

日本の教育制度は教育指導要領の改訂という形で、約10年で変わります。よく知られているのは、2002年から2011年に義務教育を受けた「ゆとり世代」で、1990年代までの過度な詰め込み型教育や偏差値偏重の受験戦争の反省により設計されたものでした。ところが「ゆとり」という言葉が間違ったメッセージとして伝わり、学力低下を招いたという反省から、2012年以降「脱ゆとり」に舵を切ります。ここから「生きる力」の育成を目指し、思考力や探究力を育むためにさまざまな授業改善が行われていきました。自ら問いを立て、その解を自ら見つけていく探究型授業は2019年にテスト導入され、その後、すべての学校に拡大していきます。

Z世代は2000年代から2010年代、ゆとり教育と脱ゆとり教育の変化の時代に教育を受けているため、年齢によって受ける教育方針が異なっています。しかし、私は方針の違いだけでなく、現場の教師の違いによる影響があると考えます。制度は変化を先取りして設計するために、現場が変化についていけないことが往々にしてあります。探究型授業を先行してテスト導入した高校では、教師の導きによって生徒たちが非常に生き生きと学んでいました。しかし、導ける教師ばかりではありません。多くは試験による点数評価に慣れ親しみ、そう簡単には変われない。詰め込み教育の残滓の煽りを受けて、社会が求める能力やスキルとのギャップを抱えたまま、大学、社会に出ていく生徒もいるのが現実です。

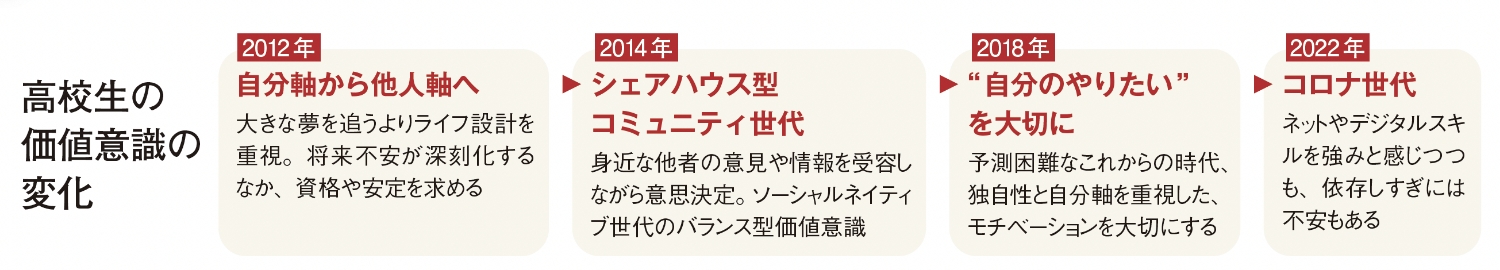

私たちリクルート進学総研が行っている「高校生価値意識調査」を見ると、高校生の意識は教育も含めた社会の動きに敏感に反応しています。2014年調査では、親やSNSを通じた身近な他者の意見や情報を頼りに「他者軸」で意思決定する姿、ソーシャルネイティブらしさが浮き彫りになりました。

それが、2018年には「自分軸」に変わっていきます。高校生たちもVUCAの時代を実感し、自分のやりたいことに目を向けます。この自分軸は引き継ぎながらも、2022年調査ではコロナ禍の影響を受け、デジタルスキルは強みであると同時に、依存しすぎという意味での弱みでもあるという認識が浮かび上がってきました。

高校生たちが自分のやりたいことを発見するその情報源は、身近で接する学校や塾の先生、親などの大人とネットに限られることがほとんどです。スマホのSNSに表示される情報は、個人に最適化されたものであり、偏りがちという現実があります。どれだけ広い視点を与えてくれる大人と接することができたか。社会とのリアルな接点がどれだけ持てたか。これらによって、大きな個人差が生まれている世代だと考えられます。

Text=入倉由理子

小林 浩

リクルート進学総研所長

リクルート入社後、大学・専門学校の学生募集広報などを担当。経済同友会に出向し、教育政策提言の策定に関わる。2007年より現職。2012年より文部科学省中央教育審議会委員を歴任。

Photo=リクルート進学総研提供

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ