Works 183号 特集 Z世代 私たちのキャリア観 自分らしさと不安のはざまで

1829人独自調査 Z世代の仕事満足度、キャリア観

ここまで社会環境や教育、労働法や採用活動の影響を受けて、一定の共通点を持ちながらも「自分軸」を大切にする多様性に富んだZ世代の姿を見てきた。その多様な個人にあって、職場や仕事への満足感、仕事観やキャリア観に影響を与えているものは何かを独自調査によって掘り下げる。

Works編集部は、若年労働研究に取り組むリクルートワークス研究所・主任研究員の古屋星斗の監修のもと、大学生約500名、大卒の29歳までの就業者約1800名のZ世代にインターネット調査を行った。高校時代までの生活環境や経済状況、大学時代の経済状況、入社前の社会的経験、親から受けてきた期待、コロナの影響など過去の環境も回答してもらった。就業者には現在の就労状況(労働時間、所得、働き方など)、思い描くキャリアゴールや現在の会社の離職意向など、未来についても聞いた。

年齢層によって回答傾向が異なるのではないかという仮定のもと調査を行ったが、ほとんどの項目で有意な差はなかった。ここでは、就業者を中心に満足度、仕事観、キャリア観に影響するもの、理想と現実のギャップを掘り下げる。

Z世代の満足度を左右するもの

*青と黄の色分けの意味は図1のみに適用。

*青と黄の色分けの意味は図1のみに適用。

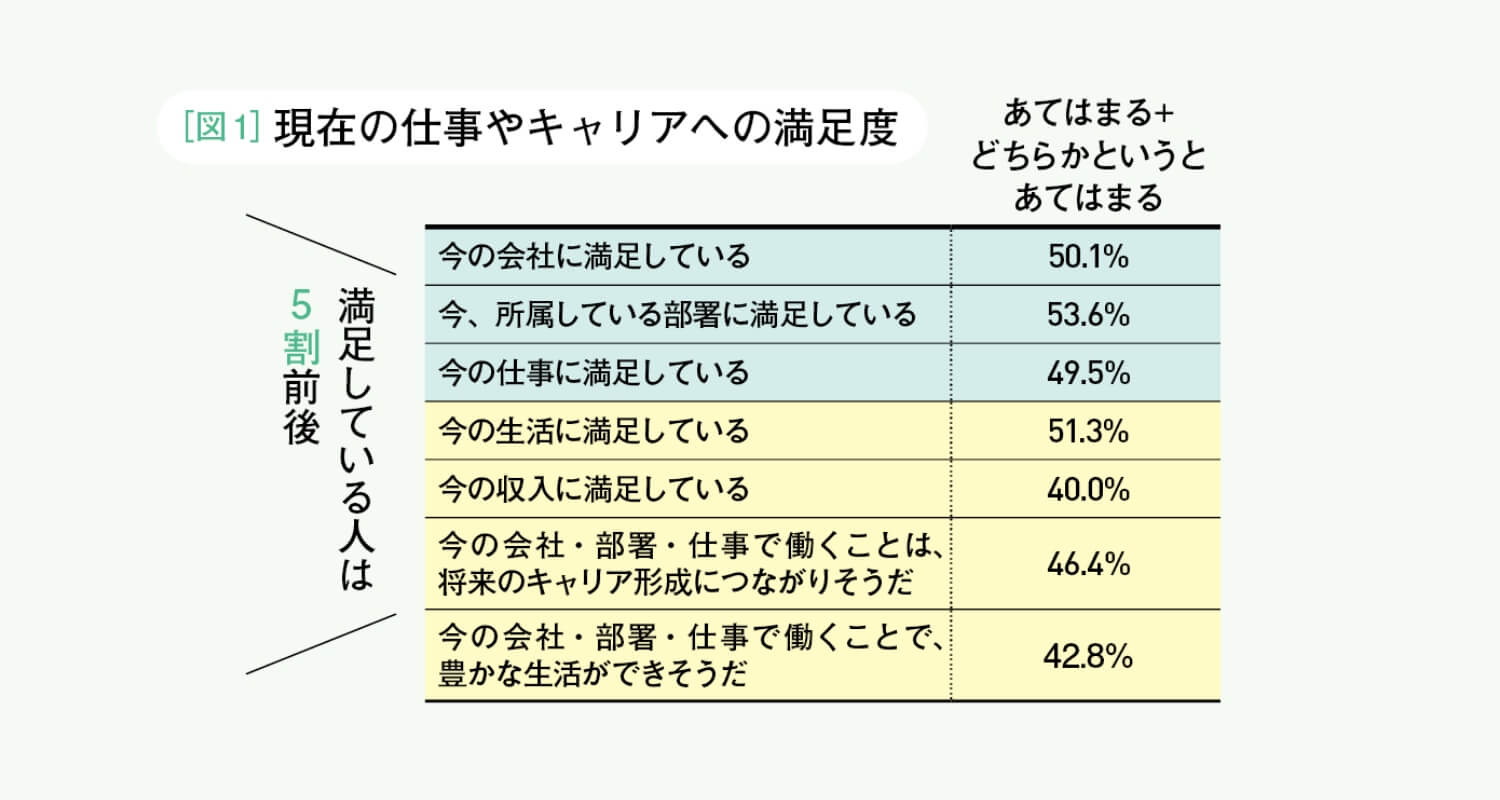

調査では、就業者に今の会社、所属している部署、仕事、生活、収入への満足度などを聞いている(図1)。多少の差異はあるが、概ね「あてはまる」「どちらかというとあてはまる」の合計は40〜50%だ。

「これを因子分析すると、今の会社、所属している部署、今の仕事に満足しているという『仕事満足』因子(青*)と、生活や収入、キャリア形成の可能性に満足する『ライフキャリア満足』因子(黄*)の2つの因子に整理されました」と、古屋は説明する。今回は主に、どんな要素が仕事満足因子と相関があるのか、分析を試みる。

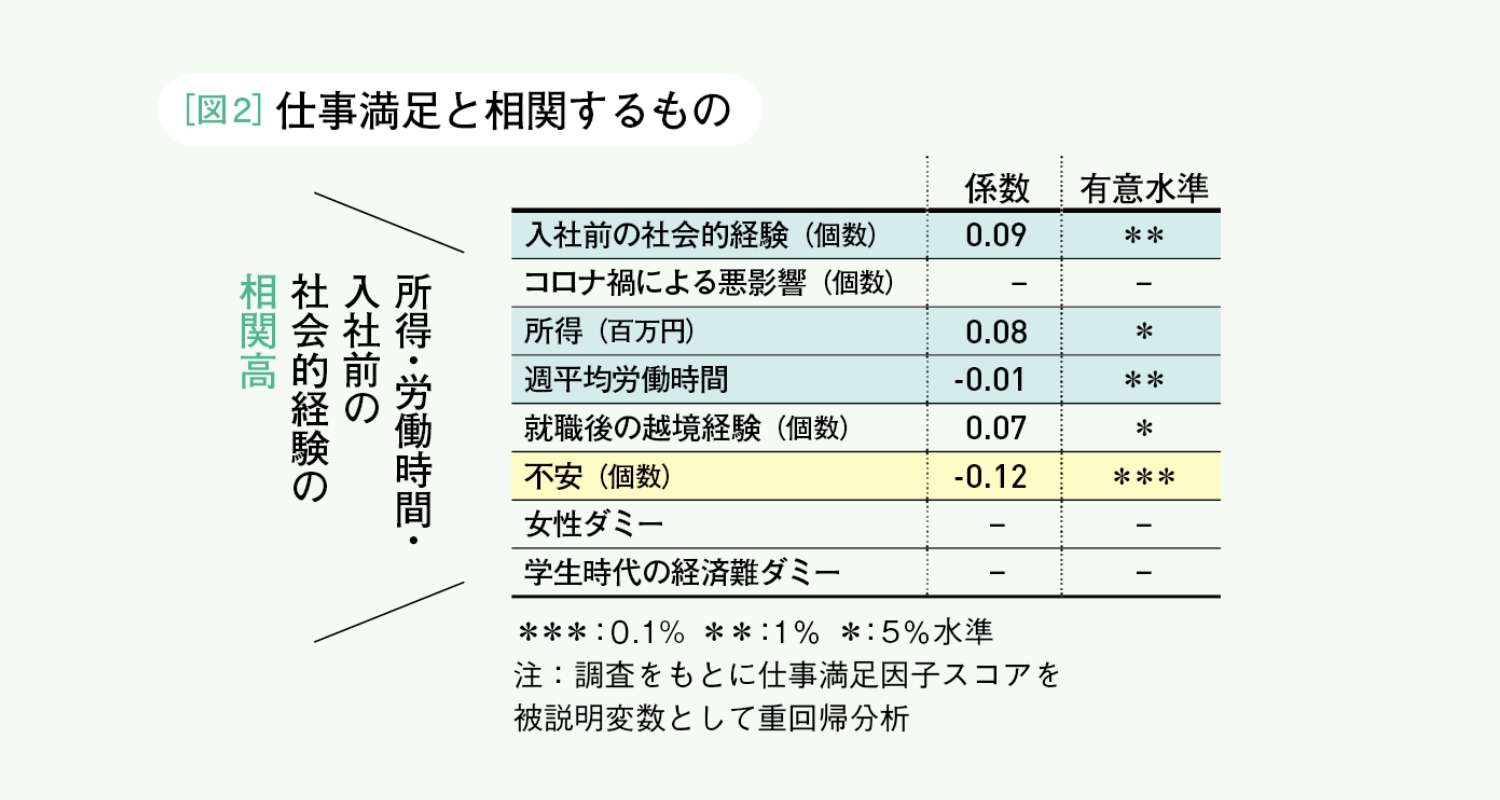

仕事満足因子スコアを被説明変数とする重回帰分析を行うと(図2)有意に相関があったのは、「所得」「労働時間」のほか、「入社前の社会的経験」が浮かび上がった。

*青と黄の色分けの意味は図1のみに適用。

*青と黄の色分けの意味は図1のみに適用。

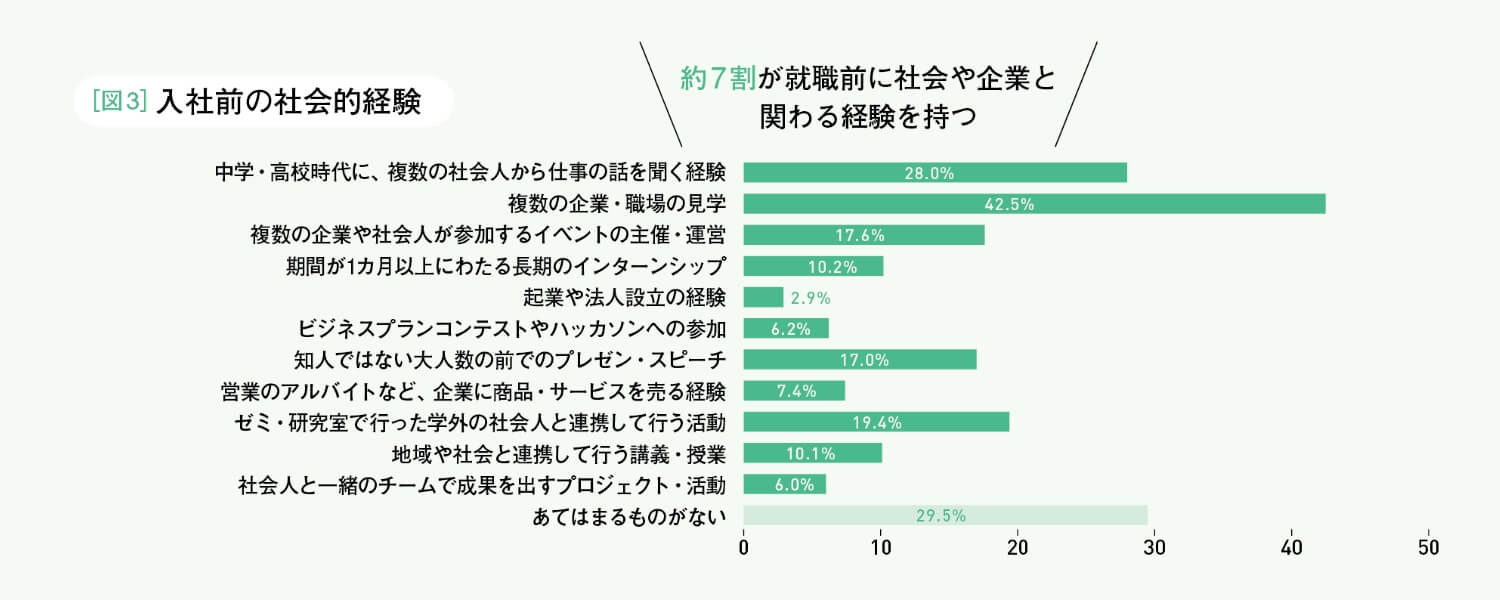

図3は、「入社前の社会的経験」について参加した・実施したことがあるものを複数回答で選んでもらったものだ。「入社前の社会的経験とは、高校や大学在学中に経験した学校外の社会人や企業とつながる活動です。私の先行研究で、新卒入社1〜3年目の仕事の状態に与える影響が大きいものだとわかっています」(古屋)

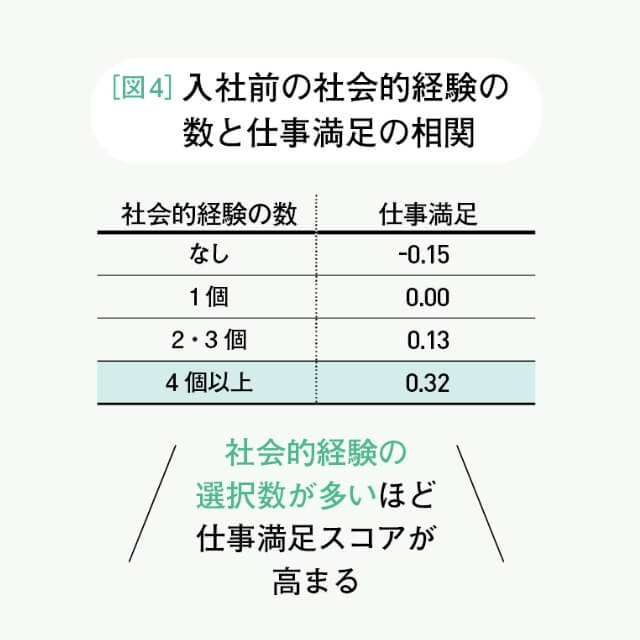

入社前の社会的経験の選択数(0個、1個、2・3個、4個以上)と仕事満足因子の関係を見ると、選択数が多いほど仕事満足度が高まっている(スコアが高くなる)ことがわかった(図4)。「企業の若手を育てる力が低下するなかで、入社前に“準備運動”ができていることの持つ意味が高まっている可能性があります」(古屋)

一方、逆の相関があったのは、「不安」だ。経済的不安や心身の健康、自身のキャリアや会社の将来性への不安を聞いた設問で、不安の選択数が多いほど満足度が下がった。

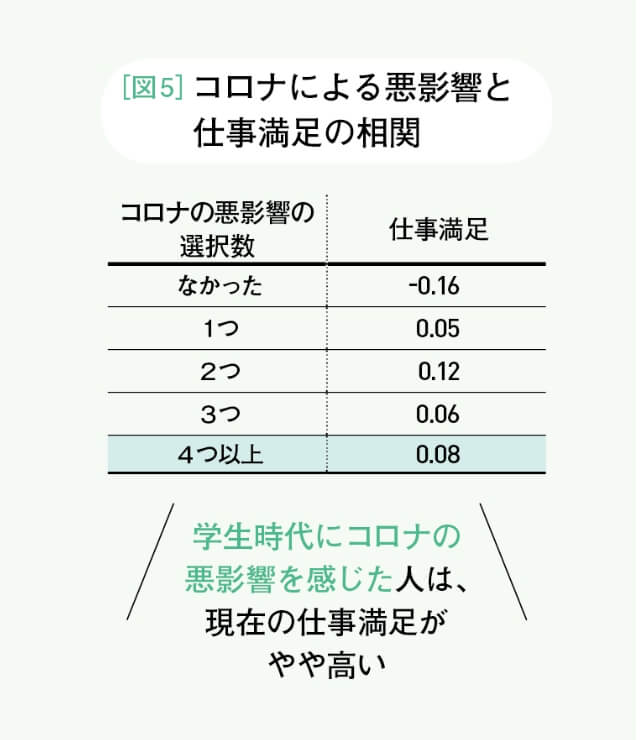

興味深いのは、「コロナによる悪影響」と相関がなかったことだ。「大学の授業や仕事のほとんどがリモートになった」「就職活動の先輩訪問やインターンシップ、面接のほとんどがリモートになった」「大学のサークル活動が大きく制約を受けた・サークルに入れなかった」など、大学時代の悪影響を聞いたところ、選択0(あてはまるものがない)の人の仕事満足スコアが最も低く、むしろ選択が増えると仕事満足スコアが高い傾向が出た(図5)。「この結果は、想定とは異なりました。コロナ禍で勉強や就職活動の制約が増え、もやもやを感じて満足度が下がると考えていました。しかし『大学でできることが減って残念だ』と感じたことが出発点になり、リアルな活動が増えて以降その鬱憤を晴らすように目の前の仕事に取り組んでいる若手もいるのかもしれません」(古屋)

また、「学生時代の経済的困難」と仕事満足スコアとの相関も検証した。調査前は「経済的な余裕が、就活や社会的経験に注ぐ時間の多さに比例した結果仕事満足につながる」と想定した。しかし、「大学時代に奨学金をもらっていた」「生活や学費を助けるためにアルバイトをしていた」「自ら学費や生活費を賄うためにアルバイトをしていた」という回答と、仕事満足スコアの相関は見られなかった。

ちなみに、学生時代の経済的困難と現在の所得との相関もない。「学生時代の経済的困難は、主に親の経済格差によるもので、現代日本では就活が親世代から受け継がれる経済的格差をある程度リセットする仕組みとして機能している可能性もあります。ただ、これはすべての人に適用されるわけでもない。調査対象は大卒であり就職が売り手市場で学生が有利であるため、非大卒者、買い手市場では状況が異なると考えられます」(古屋)

仕事観・キャリア観に強く影響する親

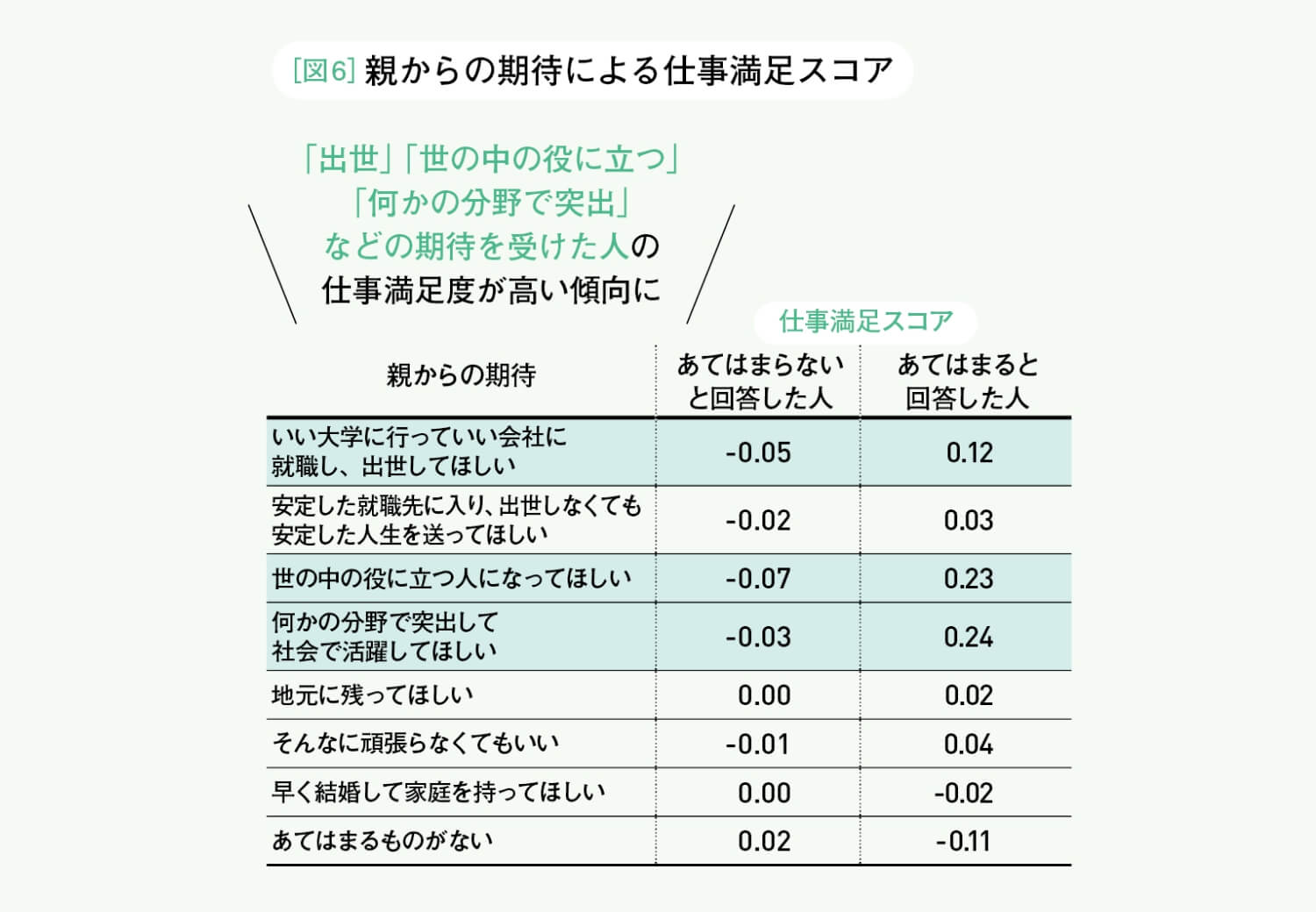

一方で、仕事満足度は親の期待の影響を受けている。親からの期待に対して、「あてはまる」「あてはまらない」と回答した人の仕事満足スコアの差が大きい設問がある(図6)。

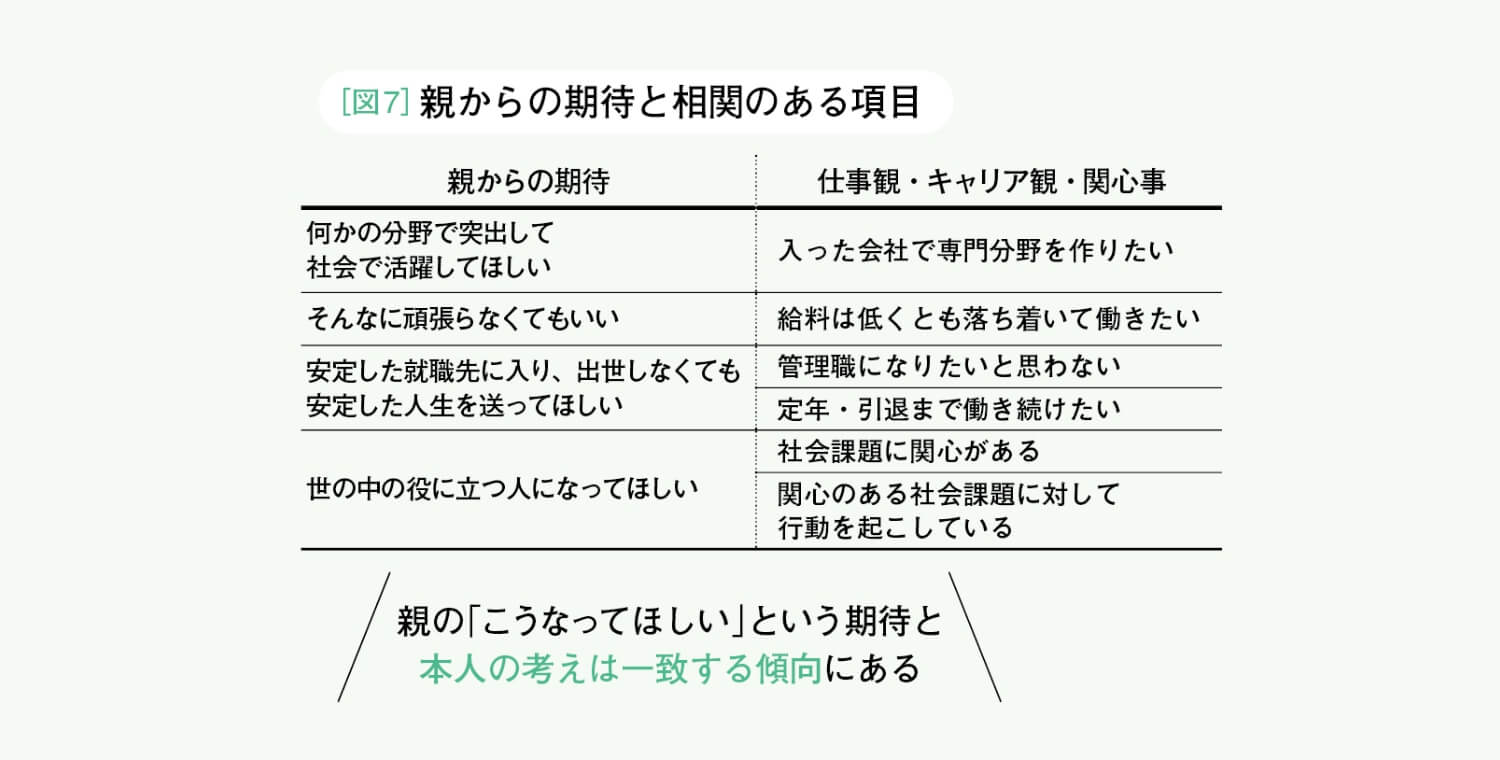

また、親からの期待は、仕事観やキャリア観、関心事にも影響を与えている可能性がある(図7)。たとえば、「何かの分野で突出して社会で活躍してほしい」という期待を受けたと回答した人は、「入った会社で専門分野を作りたい」と回答する傾向が強く、「出世しなくても安定した人生を」というメッセージを受け取っていると、定年まで働き続けたいという気持ちや管理職への忌避感を生みやすい。「世の中の役に立つ人になってほしい」という期待は強力で、仕事満足スコアの向上、社会課題への関心やそれに対する行動を促すことと相関がある。

「これを若者育成の現場に読みかえると、上司も若手人材にもっと期待すべきだと思います。期待のメッセージは確実に響く。『どうせ伝わらない』と諦めないでほしいのです」(古屋)

Z世代、理想と現実のギャップ

最後にZ世代の理想と現実のギャップを見ることで、Z世代が望む経験や働き方を明らかにし、離職を防ぐ手立てを検討する材料にしたい。

リモートワークの実施頻度×理想頻度

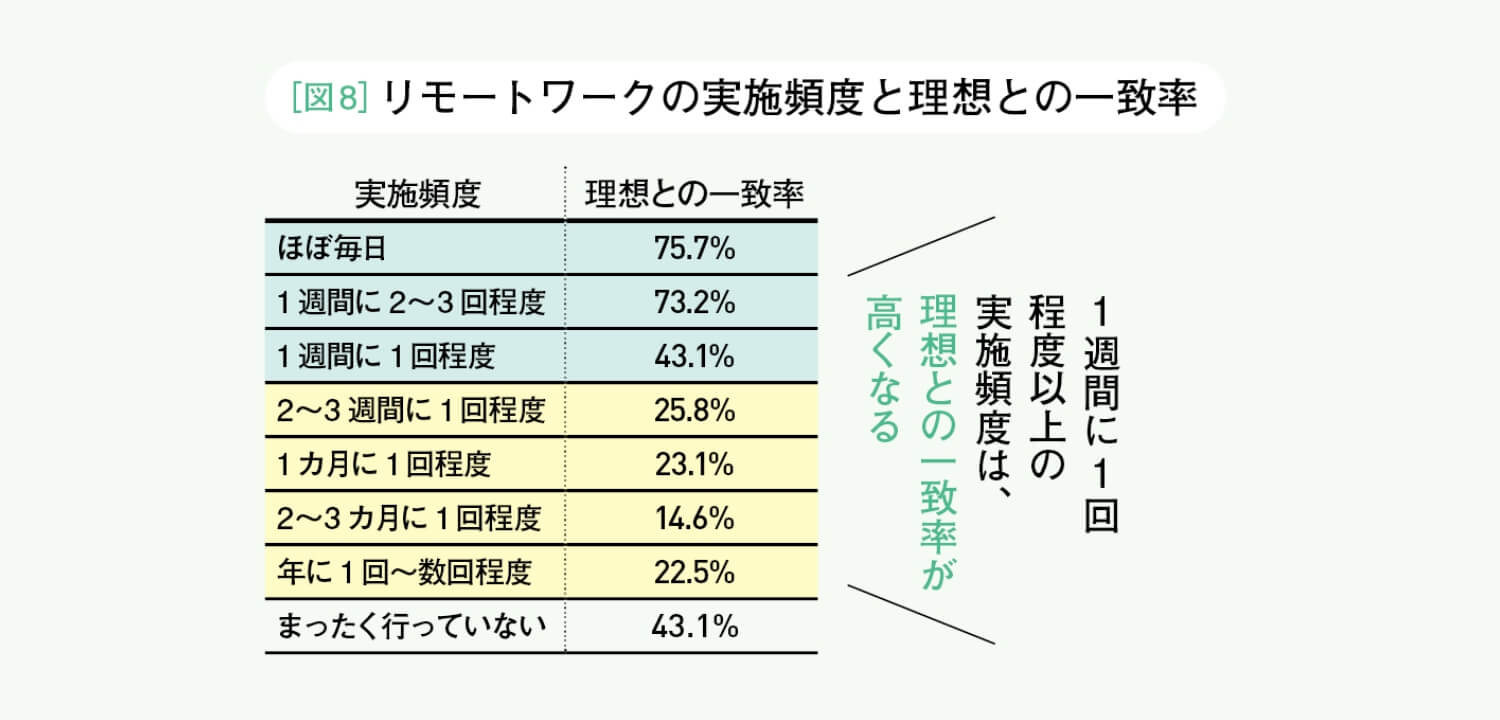

リモートワークの実施頻度と理想頻度では、実施頻度が高い人のほうが、理想とのギャップが小さいことがわかった(図8)。

しかし、「これにはキャズムがあり、2~3週間に1回程度以下から理想との一致率が大きく減少する」(古屋)という。2~3週間に1回以下というのは、何か事情があるときに許される「権利的リモートワーク」にすぎないからだろう。逆に1週間に1回以上であれば、理想と一致する人が増える。「リモートワークは、毎日である必要はないが頻度が下がると理想とのギャップが広がっていくことも事実。一方で、二極化傾向もあります。25%はそもそもリモートワークを希望していないのです」(古屋)

経験したこと×やりたいこと

まず、入社前の社会的経験の経験率と希望率を比較すると、「やりたかったがやれなかった」というのが長期のインターンシップ、社会人と一緒に成果を出す活動などだ。「企業と協働する経験を希望する多さに比べると、それができた若手は少ない。企業が学生とともに活動する場を提供することへの期待の大きさが見えてきます」(古屋)

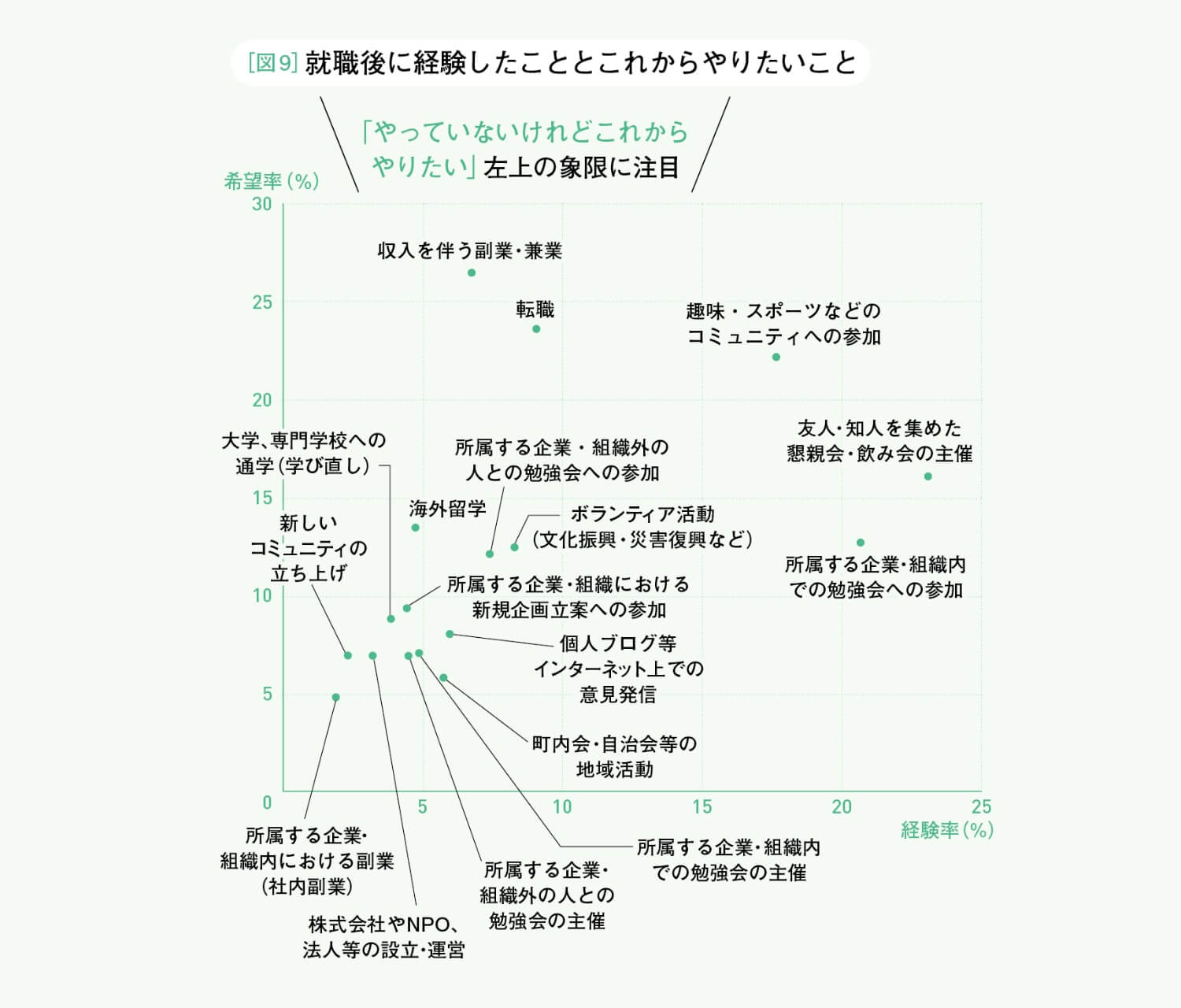

次に就職後に経験したことの経験率(横軸)と、これからやりたいこと(希望率、縦軸)のギャップを見てみよう(図9)。左上にプロットされた項目が、理想と現実のギャップを示している。副業・兼業、海外留学、社外の勉強会への参加、ボランティア活動などは、「やりたいけれどできていない」ことだ。「多くの若手が、自分が所属している職場からの越境経験を望んでいます」(古屋)

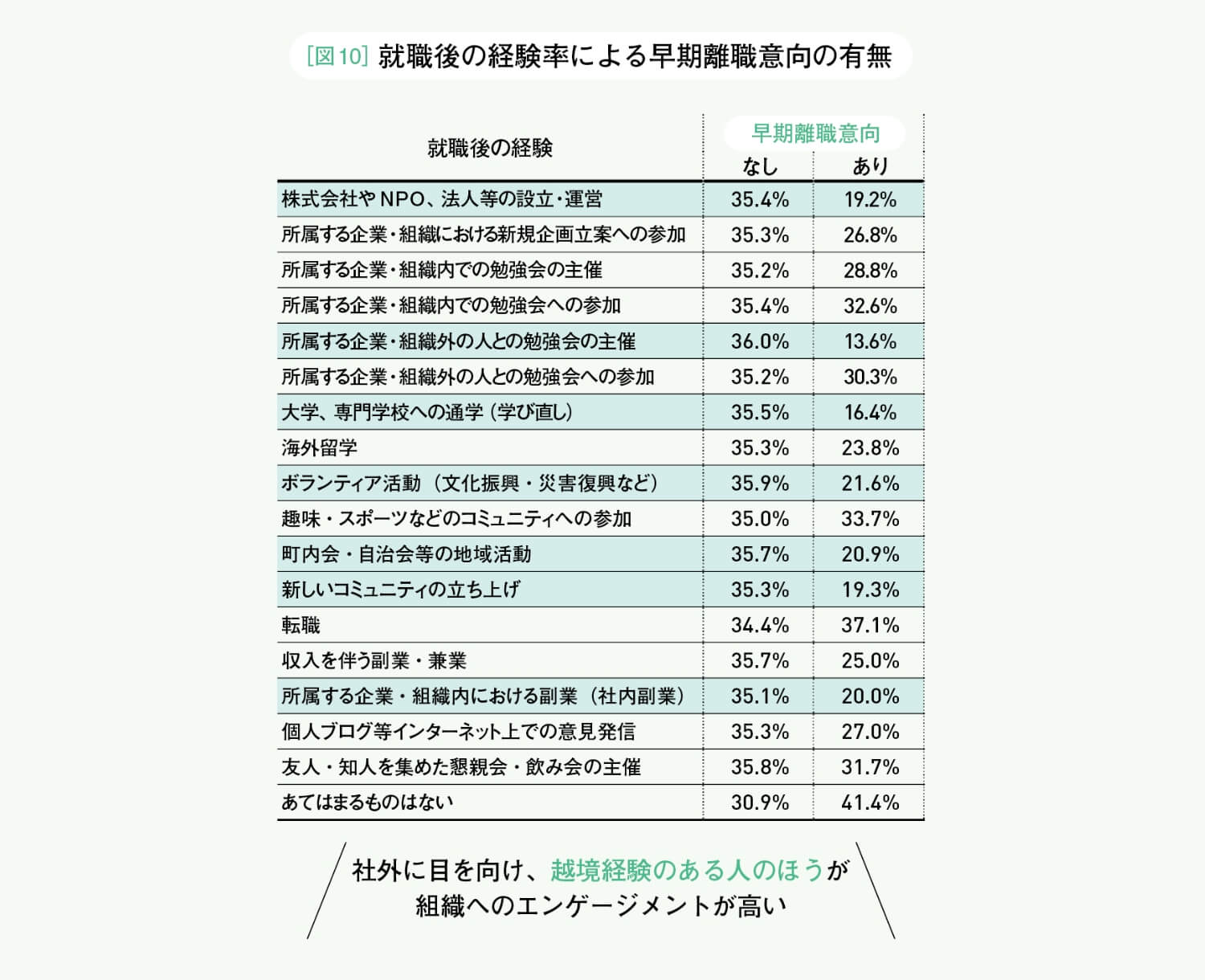

就職後の経験と、早期離職意向の有無(あり:「すぐに退職したい」「2〜3年以内に退職したい」の合計、なし」:︎「少なくとも5年以上は働きたいと考えている」︎)との相関を見ると、早期離職意向のない人は、「所属する企業・組織外の人との勉強会の主催」「大学、専門学校への通学(学び直し)」「ボランティア活動(文化振興・災害復興など)」「収入を伴う副業・兼業」などの越境経験をしている(図10)。「組織へのエンゲージメントは越境している人のほうが高まります。会社のことを好きな人は外を見て比べて自社のよさを認識した人であり、囲い込みは無意味です」(古屋)

ここまでの結果を踏まえると、Z世代の満足度やエンゲージメントを高めるために会社ができることは多いのがわかる。「越境経験をさせること。これがとても重要です。同時に親からの期待や、リモートワーク頻度に象徴される多様化も示されています。多様化の時代には、一律の決めつけではなくコミュニケーションによる理解、それに応じた期待のメッセージを出すことが求められるでしょう」(古屋)

[調査概要]Z世代に関する調査

| 調査手法 | インターネット調査 |

|---|---|

| 調査期間 | 2024年2月1日〜6日 |

| 有効回答数 | 2,370人 |

| 回答者内訳 | 大学生・大学院生541人 29歳までの大卒・大学院修了の就業者1,829人 |

図表は、当調査に基づき、古屋および編集部作成(図1、図9、図10は就業者全体の1,829人を対象に分析。図2〜8に関しては大卒・大学院修了後1〜3年目の就業者905人に限定して分析)

Text=入倉由理子

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ