Works 187号 特集 組織と不正 その構造的要因を読み解く

宇田川元一氏に聞く 「構造的無能化」が変革を阻害し不正も引き起こす

企業の不正や不祥事がなくならない背景には、組織の構造的な問題があるのではないか。「構造的無能化」という独自の概念で、必要な企業変革が進まないメカニズムをひもとく経営学者の宇田川元一氏に聞く。

多くの企業で思うように変革が進まないのはなぜか。個人の意識や努力の問題というよりも、私は組織の構造的な問題が大きいと考え、組織能力が低下し機能不全に陥る現象を、「構造的無能化」と名付けました。不正が防げないのも、組織の構造的無能化によるものと考えてよいでしょう。

誤解されることが多いのですが、構造的無能化とは人々が無能であるという意味ではありません。一人ひとりは優秀で意欲もあり、真面目に仕事に取り組んでいても、組織というものはそのままにしておくと構造的に無能化してしまう宿命にあるのです。

戦略論研究者のロバート・バーゲルマンは、世界的半導体メーカーであるインテルを事例に、組織が環境変化にうまく適応できなくなる過程を明らかにしています。その著書『インテルの戦略』の原題は“Strategy is destiny”であり、直訳すると「戦略は宿命」です。

インテルは1980年代に、安価なDRAMからパソコン向けCPUの事業に転換を図り、大幅に業績を回復しました。ところが戦略的に成功を収めると、資源配分のパターンがCPU事業に最適化され、強い慣性が働いてその後は、なかなか次の新規事業が育たなくなってしまいました。

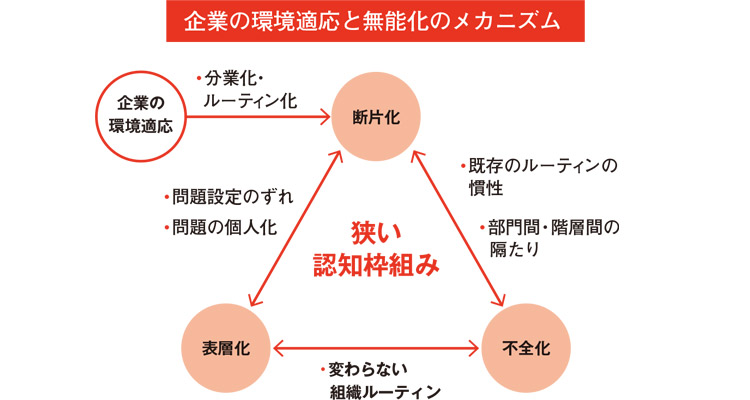

似たようなことは、多くの企業で起こっているのではないでしょうか。成功したパターンをより効率よく実行していくために、組織内で分業が進み、業務がルーティン化していく。それ自体は合理的な判断ですが、やがて、部門部門が見ているスコープがどんどん狭くなる「断片化」が進む。そうなると、環境の変化がうまく捉えられなくなり、新たに事業を起こしたり戦略を実行したりすることが難しくなる「不全化」の状態になります。あちこちに問題が生じてきて「どうもうまくいっていない」と皆が感じているのに、全体像が見えないので何が問題なのかがわからず、本質的な問題解決を図れない「表層化」が進んでいく。これが、構造的無能化のメカニズムです(下図)。

目の前の成果を追い求めるのは、短期的には合理的な判断です。しかしその結果、将来のための変革という長期的な問題への対応が後回しになるというジレンマが発生します。このジレンマを乗り越えられないため、言ってみれば組織が「慢性疾患」の状態に陥ってしまうのです。

出所:『企業変革のジレンマ 「構造的無能化」はなぜ起きるのか』

出所:『企業変革のジレンマ 「構造的無能化」はなぜ起きるのか』

宇田川元一著(日経BP日本経済新聞出版)

再発防止策を打ち出すだけでは 根本的な解決にならない

組織不正についても、同じ構図で説明できます。皆、なんとなく嫌な予感がしているのに、何が問題なのかつかめないまま、ジレンマが再生産されているのです。

大切なのは、不正が起きる前、現場で「何か嫌な予感がする」という問題の火種を感じ取った段階で、あるべき姿に回復していくことです。そのためには、何が問題なのかを捉えて、対策を考え実行していく能力を組織として育てていかなくてはなりません。

ところが、考え、実行していく組織の能力を育てるのには、それなりに時間がかかります。地道に取り組みを積み重ねて、ナラティヴを再構築していかなくてはならないからです。ナラティヴとは「物語」、その組織の持つ「解釈の枠組み」を指します。つまり、自分たちがどのような物語を生きているのか、立て直していくということです。

組織は合理的な判断として短期的な成果を追求するといっても、利益なのか、時価総額なのか、組織の維持なのか、何を成果とするかの基準はさまざまです。ナラティヴを立て直すとは、今まではなんとなく利益を追いかけてきたけれども、それはなぜだったのかを振り返ることです。これまで何を頑張ってきたのか、何を善しとして何を悪しとするのか、実際に起きている問題に目を向け、その問題がどのように現れてきたかをひもとくのです。

そこでは、現場が違和感に気づき、問題を考えていくことに前向きな意味づけを構築することが重要になります。

何か問題が起きると、日本企業は真面目に反省をします。社会に対する説明責任として、監督官庁からも、いち早い原因究明と再発防止の徹底を求められます。企業はできるだけ迅速に社内調査を行い、再発防止策として監査責任者を置き、運用ルールを作り、チェック体制を整備していきます。法的な責任も負わなくてはなりません。しかし、このような短期的対応で、問題発生のプロセスをひもとけているでしょうか。

それぞれの現場で、何をやろうとしてこんなことが起きてしまったのか、そのためによりよい方法はないだろうかと試行錯誤を積み重ねていくことでしか変革は進みません。反省の気持ちや後ろめたさだけでは、長い変革の旅を続けていくことは難しいでしょう。

組織をケアする観点から 現場の変革を支援していく

私が組織の「慢性疾患」という表現を使っている意図もそこにあります。取り除きたくても根治が難しい病は、それを受け入れてうまく付き合っていくしかありません。

誤解を恐れずにいえば、不正を引き起こした自分たちのナラティヴは、一方で成果も生み出していたはずです。起こしてしまった問題についてはしっかりと反省しつつも、自分たちが生きてきた物語をすべて否定するのではなく、できることは何かを考えていく。問題とはある面で頑張ってきた結果でもあり、問題が起こり得ることを受け入れたうえで、現場も経営層も前を向けるようになってほしいと思います。

重要なのは、断片化して見えなくなっている問題をどうひもといていくかです。課題が認識できれば、変革は進みますから。

そのために、全社的な変革支援組織を置くのも1つの方法です。それぞれの現場の動きを支援し、全社的に統合する機能を担います。管理部門の一組織に任せると、どうしても短期的な成果を追い求めてしまうからです。

変革支援組織にまず必要なのは、ケア的な対話の視点です。対話とは話をすることではなく、実際に見に行くことだと私は考えます。「現場は何もわかっていないから」と、会議や1on1を重ねても意味がない。何度も現場に入って理解を深めて、相手が必要とするものを支援することです。

私は企業変革には、ケアの思想が必要だと思っています。組織が回復していくのを人任せにせず、伴走しながら継続的に支えていく。まずは現場で何か違和感を感じたときに、何が問題なのかを一緒に考えるところから始めてみるとよいのではないでしょうか。

Text=瀬戸友子 Photo=宇田川氏提供

宇田川元一氏

埼玉大学 経済経営系大学院 准教授

専門は経営戦略論・組織論。早稲田大学アジア太平洋研究センター助手、長崎大学経済学部講師・准教授、西南学院大学商学部准教授を経て、2016年より埼玉大学大学院人文社会科学研究科(通称:経済経営系大学院)准教授。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ