Works 184号 特集 多様な働き方時代の人権

今こそ合意なき転勤を見直すべき。企業は「居住移転の自由」という人権問題に配慮すべき

新型コロナ対応を契機に、リモートワークが急速に広がっている。

遠隔での業務遂行が技術的に可能になるなかで、自身の単身赴任や家族の離職を含めた転勤を社員に求めることは、企業の人権尊重の観点から問題はないのか。

転勤を巡る諸制度に詳しく、社員の実態把握調査も実施した法政大学教授の武石恵美子氏に聞いた。

「そもそも転勤という制度に関しては、国内では30年以上前から制度疲労が始まっていました」と武石氏は指摘する。1991年には、労働大臣官房政策調査部において転勤と単身赴任についての課題提起がされており、転勤にあたっては個別事情を把握し慎重に対応することの必要性が指摘されていたという。にもかかわらず、多くの日本企業で転勤を含む配置・異動のあり方に大きな変化はないまま、時間が経過した。

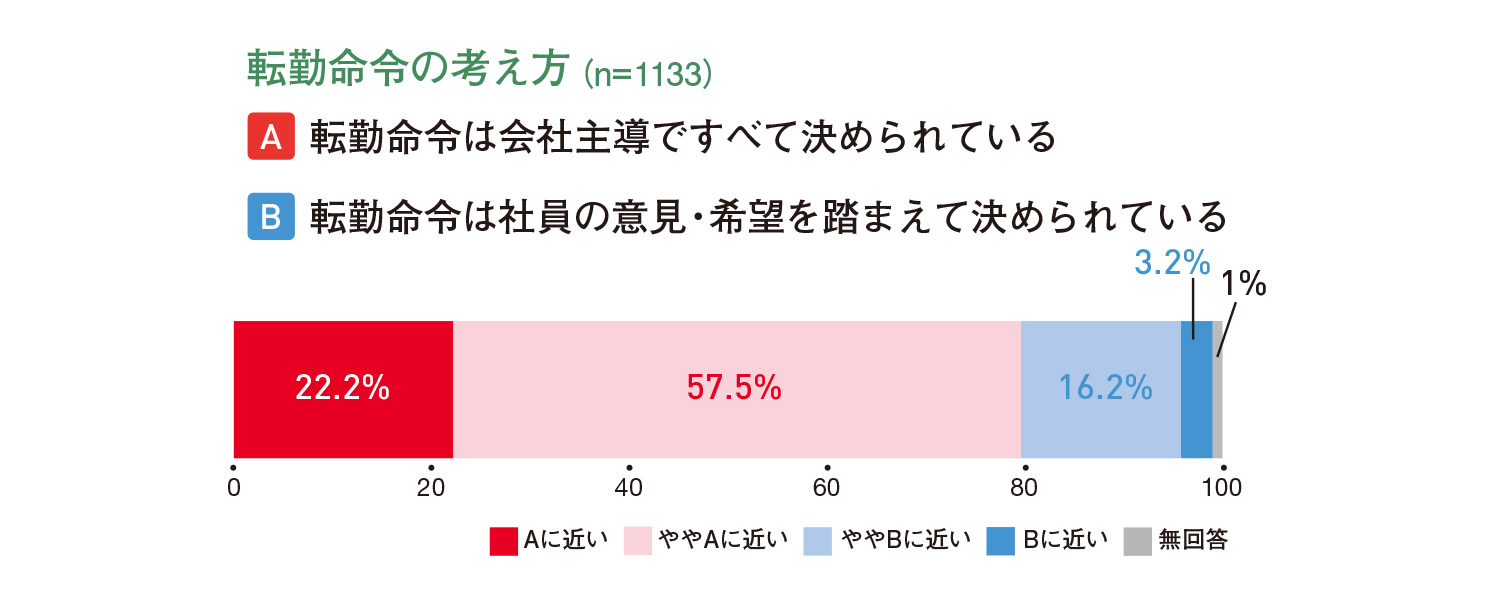

労働政策研究・研修機構が2017年に発表した「企業の転勤の実態に関する調査」からは、日本企業の興味深い傾向が見て取れる。正社員に転勤の可能性がある企業1133社に、実際に転勤命令がどのような形で実施されているのかを聞いたところ、「転勤命令は会社主導ですべて決められている」という選択肢に「近い」と回答した企業は22.2%、「やや近い」と回答した企業は57.5%だった。約8割の企業は、「会社主導」に近い形で転勤命令が出されていることが示された。

一方で、「転勤命令は社員の意見・希望を踏まえて決められている」に「近い」と回答したのはわずか3.2%。「やや近い」の16.2%と合わせても、個人の意見や希望を踏まえて決められているのは、約2割にとどまっている(下図)。

出典:労働政策研究・研修機構「企業の転勤の実態に関する調査」(2017年発表)

出典:労働政策研究・研修機構「企業の転勤の実態に関する調査」(2017年発表)

社員は育成効果に疑問

コストをかける必要あるか

武石氏によると、欧州で転居を伴う転勤命令は、通常の家庭生活を送る権利を保障したヨーロッパ人権条約違反として法的に無効になることもあるという。また、日本では企業の人事部門が人事管理の権限(人事権)を強く持っているが、アメリカで人事権を持つのは主に現場だとの指摘もある。武石氏は「『人事部門の辞令一本で、社員がどこにでも転勤する』という日本企業の仕組みは海外と比べると独特であり、『居住移転の自由』という人権上の問題にも配慮すべき」と話す。

では、この会社主導の転勤を社員はどのように受け止めてきたのだろうか。

武石氏らは、社員の観点から転勤の現状と課題などをまとめようと2015年に「転勤の実態把握に関する調査」(「中央大学プロジェクト社員調査」)を実施。正社員300人以上の民間企業に勤務する30~49歳の転勤可能性がある正社員を対象に、自身の転勤にどの程度納得しているのかや、今後の転勤意向について調査した(有効回答1525名)。

まず、転勤を経験したことがある社員に対し、自身の「転勤」の経験が、「転勤以外」の異動と比べて能力開発面でプラスになったかどうかを聞いた。企業が転勤の有効性を主張するとき、往々にして最初に言及されるのは「新しい土地で新しい職務につくことは能力開発に役立つ」というものだ。ところが、「転勤経験のほうが能力開発面でプラスになった」との回答は38.5%にとどまった。それ以外の約6割は、「転勤経験と他の異動では能力開発面でのプラスの程度に違いはない」は35.0%、「わからない」は21.4%、「転勤経験でない他の転勤の方が能力開発面でプラスになった」は5.2%だ。武石氏は「この調査結果からは、企業がコストをかけて社員を転勤させても、それが狙い通りの人材育成につながっていない場合が相当数あると読み取れます」と疑問を投げかける。

これに加えて、転勤の可能性がある社員に今後の転勤意向を聞くと、性別や配偶者の有無によって、その意向は大きく異なっていた。「できれば転勤したくない」または「絶対に転勤はしたくない」と回答した女性は計57.5%で、「配偶者あり」に限ると計69.2%に跳ね上がった。一方で、同様の回答をした男性は計42.7%で、女性よりも15ポイント近く低い。「配偶者あり」に限っても44.6%にとどまった。

「配偶者がいる女性がより転勤に抵抗感を示すのは、女性が家庭内で育児や介護などを担うケースが多いためでしょう。共働き世帯の増加のもとで、企業がワークライフバランスや女性活躍などの施策を推進しようとしても、転勤制度はそうした施策の実現に向けて障害になる恐れが高いといえます」(武石氏)

若手人材の転勤への忌避感が企業を変えつつある

近年になって転勤そのものを見直す企業も出てきている。背景にあるのは、若手人材を中心とした転勤忌避の傾向と、人手不足に伴う転職の容易化だ。武石氏は「私の勤める大学でも、転勤に消極的な考えの学生は多いと感じます。終身雇用と年功制度を基盤としてきた日本企業で、一昔前は社員が『辞める』という選択肢はさほどありませんでしたが、今は人材の流動化も進んでおり、転勤が頻繁にある企業からは『よい人材を採用し、定着させるのが難しい』という声を聞きます」と話す。

実際、AIG損害保険では、社員は原則として希望する勤務地で働き、転勤が必要な場合には本人同意を前提としている。NTTグループでは、グループの主要会社のなかで、リモートワークを基本とする業務運営が可能な組織の社員を対象に、勤務場所を「社員の自宅」としたり、リモートワークと出社のハイブリッドを前提にしたりする働き方を認めている。「ただ、こうした企業はまだ少数にとどまっている」(武石氏)といい、多くの企業では「これまでの延長で転勤制度を進めるのは難しい」という危機感はあっても、「従来の制度をやめて、果たして組織が持続するだろうか」との迷いも同時にあり、足踏みをしているように見える。

武石氏は「まず企業には、本当にその転勤が必要なのか、実態に沿った現状把握と評価をしてほしい」としたうえで、「現在は転勤の有無によって採用時に一般職と総合職を分けていますが、それが男女の給与格差を生じさせているだけでなく、女性の管理職が増えない要因になっているのは、ジェンダー平等の面からも問題です。企業は、『転勤なし』を全員共通の原則とし、どうしても転勤が必要だと判断した場合は、社員の個別事情をきめ細かに聞き、転勤手当や社宅の提供などのプレミアムをつけ、本人が納得して転勤するというように、制度を変えるべきではないでしょうか」と提案する。人口減少が進む日本にあって、外国人はもとより、若手人材の獲得や女性の活躍機会の提供を視野に入れれば、転勤制度の根本的な見直しが急務といえよう。

Text=川口敦子 Photo=武石氏提供

武石恵美子氏

法政大学キャリアデザイン学部教授

労働省(現・厚生労働省)、東京大学助教授、ニッセイ基礎研究所などを経て、2007年から現職。博士(社会科学)。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ