Works 184号 特集 多様な働き方時代の人権

労働組合=正社員団体の限界 男性社員の雇用優先で見逃されたもの

働く人の人権を守るという意味で、頼りにされるべきなのが労働組合だ。

それは期待される役割を果たしてきたのか。

『労使関係論とはなにか』(旬報社)などの著書のある専修大学名誉教授の浅見和彦氏に、海外との比較も交え、戦後の労働運動と人権の問題を聞いた。

戦後の労働組合の歴史は、終戦の年の1945年からスタートする。旧労働組合法の公布とともに、国鉄や郵便局、あるいは公務員といった公的セクターおよび民間大手企業において労働組合(以下、労組)の組織化が一気に進み、労働争議が多発したのだ。浅見氏によれば、国際的に見ると、これが戦後日本の労働運動の大きな特徴だという。労組組織率も鰻上りで、1949年には55.8%にまで達した。

1955年には、労組が賃金などの待遇改善を各企業経営者に一斉に求める春の団体交渉、春闘がスタートする。労組が最も力を発揮したのが、10年以上続いた高度成長を終了させた1973年のオイルショック時だった。翌1974年には32.9%の賃上げが春闘で実現、この年には360万人がストライキに参加する。

これが日本の労働運動のピークだった。翌1975年、使用者側の日経連(現・経団連)が春闘対策を抜本的に強化したこともあるが、何より大きかったのは、日経連がそれ以前から各企業に浸透させた「能力主義」の影響だった。

能力主義は、年齢や扶養する家族の数などを重視する従来型の年功給や職務内容で賃金が決まる職務給と違い、労働者の職務遂行能力を評価し、賃金を決定する雇用管理の仕組みだ。

「労組による団体交渉を通じた賃金アップより、能力を個別に評価し処遇してもらったほうがいい。労働者はそう考えたのです。組合側も人事考課は経営の専権事項とみなし、その妥当性を吟味したり、開陳を求めたりする要求をしてきませんでした」

能力主義の基盤となるのが職能資格制度で、大企業・中堅企業での導入率は1980年にほぼ100%に達した。結果、労使の団体交渉が減少し、代わりに労使協議が頻繁に行われるようになった。2006年には、個別労働紛争の短期解決を目指した労働審判制度が開設される。「利用者のなかには労組のある大企業の人も含まれています。個々の労働者が抱える問題に対し、労組が十全に機能していない証左といえます」

このようにして労組は本来持つべき機能を縮小し、結果的に弱体化の道をたどってきたのだ。

日本の労組は5部門で構成

企業別組合の弊害とは

浅見氏によると、労組と一言でいっても、日本の場合、5つのセクターに分かれるという。民間大手、民間中小、非正規、公務員、その他の技能職(代表例が建設)・専門職(音楽やスポーツなど)の5つである。

「そもそもここまで見てきた労組の歴史は労働者数において全体の20~25%を占めるにすぎない民間大手が主役の話です。労組が守ってきたのは民間大手の長期雇用を前提とする男性正社員が中心なのです」

公務員はともかく、民間中小、非正規、技能職・専門職のそれぞれの組織率は民間大手と比べ、低い状態のままだ。たとえば、その多くが女性で、今や労働者の4割を占める非正規の組織率は8.5%にとどまっている。「労働者の人権を守るのが労組の役割の1つとするならば、女性と中小企業労働者、非正規労働者は人権の抑制と差別を甘受してきたといえるでしょう」

背景には、日本の多くの労組が企業別に組織されていることがある。ドイツを中心に欧州各国においては企業外に企業横断的な労組があり、横断的な労働協約を結び、企業内には従業員代表組織か労組の支部があり、あるいはその双方が併存している。「日本の場合、全員が正社員で、かつその全員が企業別組合に組織されていれば、欧州の労組支部と従業員代表組織を合わせた機能が果たされていることになります。しかし、現在のように非正規雇用のボリュームが大きくなり、かつ未組織であれば、企業別組合が従業員代表組織の役割を果たせなくなり、ただの企業内正社員団体になってしまいます」

特に女性の場合、1986年の男女雇用機会均等法施行後は多少改善が見られたが、一方で男性を中心とする総合職と女性を中心とする一般職、地域限定職のようなコース別人事管理制度などによって男女の賃金格差が根強く残るほか、同じ職務であっても、機会に恵まれないといった男女の処遇差別も依然残る。多くの企業で女性は男性と比べ、勤続年数は短く、正社員であっても正式な“メンバー”とみなされてこず、労組の幹部として発言権を有していなかったことも一因だろう。

官製春闘に乗り、不正に声なし

労組に求められる国際的視野

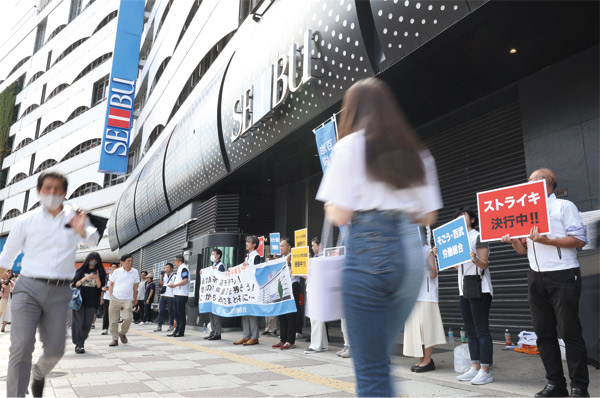

業界61年ぶりとして注目を集めた西武池袋本店のストには、社会からも共感の声が多かった。

業界61年ぶりとして注目を集めた西武池袋本店のストには、社会からも共感の声が多かった。

労組の主役だった民間大手を含めても、労組の組織率は半世紀以上、右肩下がりで推移し、直近の2023年は16.3%と過去最低の数字となっている。その「元気のなさ」を象徴するできごとが2つあるという。「まずは長引くデフレ脱却を目指し、政府が民間企業に対し賃上げを求める『官製春闘』が2014年に始まったことです。労組単体では十分な賃上げができないと政府が判断したのです。もう1つは2018年を皮切りに、大手製造業の品質および検査の不正問題が頻発したことです。現場の問題ですから、組合からの告発があってしかるべきでしたが、まったくありませんでした」

そんななか、2023年8月、西武池袋本店の従業員によってストライキが起こされ、店は臨時休業を余儀なくされた。百貨店業界では61年ぶりのストで、世間の注目を集めた。 日本の労組が労働者の地位や人権を守るという本来の機能を取り戻すための今後の課題として、浅見氏は、セクターを超えた“有機的連帯”を説くとともに、企業の多国籍化を踏まえ、国際的な視野を持つことを指摘する。

後者についてはたとえば、多国籍企業、国際産別組織、その企業の企業別組合、その企業が属する産別組織の4者間で締結され、その企業が労働、人権、環境に関する普遍的課題の解決に向けて努力する旨を定めた行動規範である「グローバル枠組み協定」(GFA:Global Framework Agreement)というものがある。毎年、労使で取り組み状況を確認し、問題点があれば改善を図る。これを締結している企業は国内では高島屋、ミズノ、イオングループの3社にとどまっている。

「人権保障の責任を国家だけでなく、各国で労働者を雇用する当事者としての企業にも求める取り組みです。3社に続き、これを締結する日本企業が増えていくことが望ましいと思います」

Text=荻野進介 Photo=浅見氏提供(プロフィール)、時事(本文内)

浅見和彦氏

専修大学 名誉教授

早稲田大学法学部卒業後、全国自動車運輸労働組合などの専従書記。法政大学大学院博士後期課程単位取得退学。1991年専修大学経済学部講師、1999 ~ 2022 年同教授。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ