対応余力の臨界点―公務サービスの未来展望③―

市町村に勤務する地方公務員を対象に実施した「基礎自治体職員業務実態調査」から、地方公務員の業務量は増加しており、地域住民からの要望だけでなく自然災害や事故、経年劣化への対応が増加していることが明らかになった。高まる需要に対して公務はどのような取り組みをどのくらいできそうなのだろうか。持続可能な公務に向けて、現状の把握と展望を考える。

人口規模の小さい自治体ほど強い危機感

2005年に地方自治体における行政改革を推進するため、総務省から地方公共団体に向けた助言として「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」(2005年3月29日)が示された。この指針の発出を都道府県知事や政令指定都市長に連絡する行政文書の冒頭には、「地方公共団体においては、人口減少時代の到来、住民ニーズの高度化・多様化など社会経済情勢の変化に一層適切に対応することが求められて」いるとの記述がある。これまで見てきた「基礎自治体職員業務実態調査」の結果からは、まさにこの行政文書の冒頭に記された状況が地方自治体の持続可能性を脅かしつつあることが確認できた。

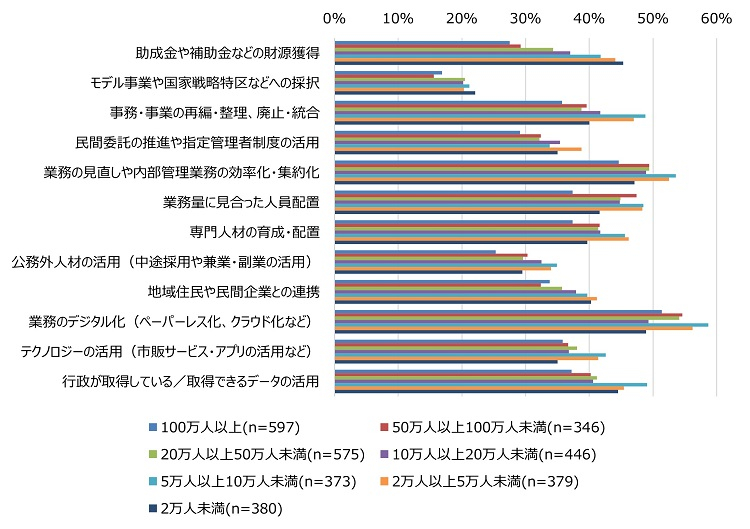

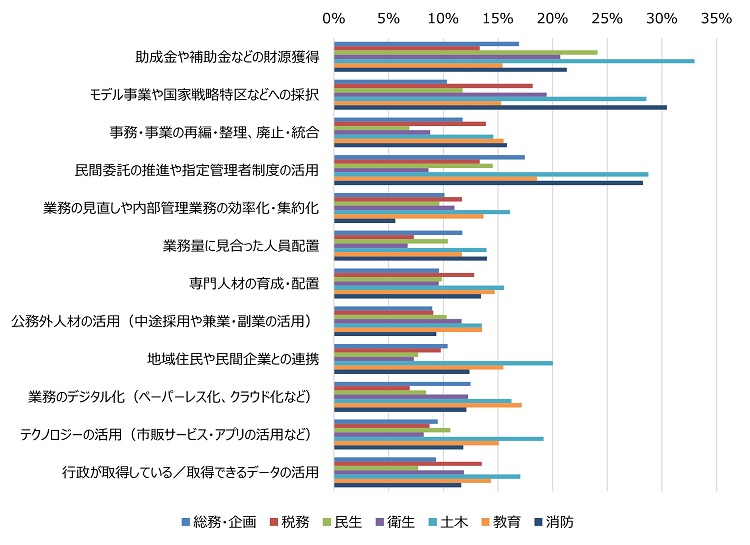

事務・事業の整理や民間委託などを進めるように記された指針が発出されて20年。これまで、地方自治体は何も対策をしてこなかったわけではない。近年は、指針に示された行政改革だけでなく、業務のデジタル化や行政が取得しているデータの活用も行われている。さらに、一部の自治体では、中途採用や兼業・副業などの公務外人材の活用も進んでいる。地方自治体がとりうるこれらの業務の改善や効率化に向けた取り組みについて、どのくらい活用の可能性があるのかを質問した(図表1)(※1)。

図表1 人口規模別、業務変革に向けた取り組みの可能性(「活用できる」と回答した割合) 出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

業務のデジタル化は、どの人口規模の自治体でも「活用できる」とする回答が最も多く、次に業務の見直しや内部管理業務の効率化・集約化が続いている。全体としていずれの項目も小規模の自治体ほど活用できるとする傾向があり、助成金や補助金などの財源獲得や、モデル事業や国家戦略特区などへの採択は2万人未満の自治体で高くなっているが、他の項目は5万人以上10万人未満または2万人以上5万人未満の自治体をピークとして高くなっている。前々回のコラムでも明らかにしたように、人口規模の小さい自治体ほど公務サービスへの需要が増加している傾向にあることから、その危機感が取り組みの活用姿勢にも影響していると考えられる。

人口規模別と職務別に見る改善の可能性

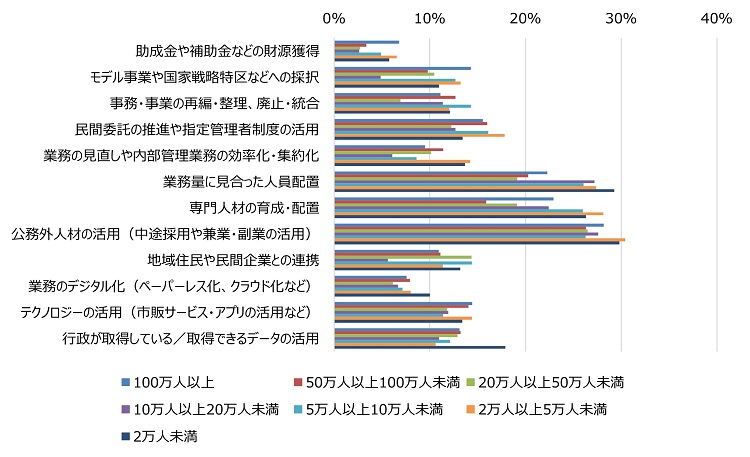

職員が活用できると考える取り組みは、実際にどのくらい活用されているのだろうか。まず、取り組みとして「活用できる」との回答にもかかわらず、「まったく活用していない」とする回答に着目すると、人材の活用に関する取り組みが、他の取り組みと比べて遅れている状況にあることが鮮明に表れた(図表2)(※2)。

図表2 人口規模別、「活用できる」にもかかわらず「まったく活用していない」とする回答の割合 出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

いずれの人口規模の自治体においても最も活用が進んでいないのは、公務外人材の活用であった。公務外人材の活用は、まだ広く浸透するには至っておらず、活用できる余地が大きいと考えられる。次に活用が進んでいないのは、業務量に見合った人員配置、専門人材の育成・配置と続いており、人口規模の小さい自治体ほど高い傾向にある。これらの自治体は限られた予算と人員で公務サービスを提供しなければならないため、定員や人件費の確保、採用後の職員の育成や配置に影響する人材の活用には消極的になってしまっている可能性が考えられる。

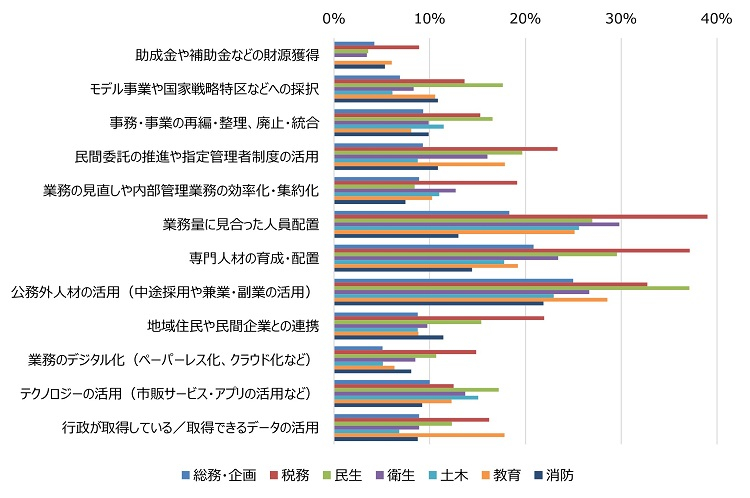

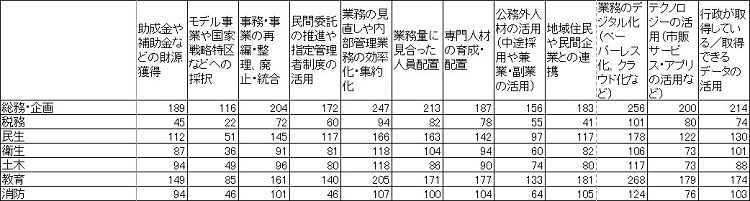

また、取り組みとして「活用できる」との回答にもかかわらず、「まったく活用していない」とする回答を職務別に集計すると、活用の余地がある部門が明らかになった(図表3)(※3)。

図表3 職務別「活用できる」にもかかわらず「まったく活用していない」とする回答の割合 出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

人員配置、公務外人材や専門人材の活用に関しては、税務部門や民生部門において、「まったく活用していない」と回答する割合が高い。これらの部門では、職員が活用できると考えているにもかかわらず、組織的には活用が進んでいない。税務部門は定型業務の割合が高いので、人員配置を工夫しながら職員の専門性を高める取り組みが有効になると考えられる。また、民生部門は個別に柔軟な対応が求められる非定型手仕事業務の割合が高いので、適性のある人材を広く採用していくことが有効になると考えられる。

迎えつつある改善の限界

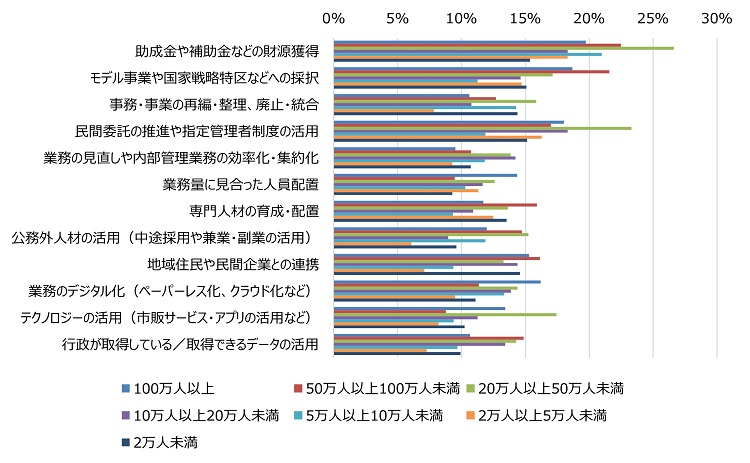

一方で、取り組みとして「活用が進んでおり、改善の余地が限られている」とする回答に着目すると、自治体の取り組みにも限界が見え始めている状況がわかる(図表4)。

図表4 人口規模別、「活用が進んでおり、改善の余地が限られている」とする回答の割合 出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

人口規模別に見ると、20万人以上50万人未満の自治体において、助成金や補助金などの財源獲得、民間委託の推進や指定管理者制度の活用、テクノロジーの活用などの取り組みが改善の余地が限られる程度まで行われている。また、職務別に集計すると、土木部門や消防部門において、他の部門以上に取り組みが進められている状況がうかがえる(図表5)。

図表5 職務別、「活用が進んでおり、改善の余地が限られている」とする回答の割合 出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

土木部門や消防部門では、モデル事業などの先進的な取り組みを積極的に活用し、民間委託や指定管理者制度の活用も進んでいる。特に土木部門は、他の部門よりも国や県からの補助金の獲得に積極的で、デジタル化やテクノロジーの活用も推進していることがわかる。

前回のコラムでも明らかにしたように、近年、地域住民からの要望、自然災害や事故、経年劣化への対応などを背景に、土木部門や消防部門に対する需要は増加傾向にあった。これらの部門では、増加する需要に応えるための努力が、改善の余地が限られる程度にまで行われていることが多い。このような状況のなか、さらなる改善の上澄みを求めることは可能なのだろうか。

持続可能な公務に向けて

深刻さを増していく労働供給制約に対して、公務サービスが対応できる余力は、部門によって異なる。公務サービスへの需要が高まっている土木部門や消防部門においては、余力が厳しくなっている状況が見られたが、税務部門や民生部門においては人材の活用を進めることで、まだ対応できる可能性がある。「令和の転換点」では労働供給が制約されることから、人材の活用にもいずれ限界がくる。まだ対応できる可能性のあるうちに、打ち手を考える必要がある。

「基礎自治体職員業務実態調査」では、2030年の展望について「応えることが難しくなる」と回答した人に、「どうすれば、期待に応えることが難しい状況から抜け出せると考えますか」と自由記述で質問している。以下は、その質問への回答である。

・必要のない仕事はやめて、仕事量を減らす努力をし、事務を時代に合ったやり方に変えていく必要がある。

・人口増加に期待しない。縮小、廃止すべき事業を見極める。

・サービス提供水準を見直し、ここまでなら仕方がないと思われる水準まで質を落とす。

・期待に応えられることとできないことを明確にし、地域住民の理解を得る。

もちろん、業務の改善や効率化、デジタル化の推進など、公務サービスにできる取り組みは進めなければならない。しかし、公務組織内の自助努力には限界がある。十分な公務サービスを提供できなくなれば、地域住民の安全や生活に深刻な影響が及んでしまう可能性を否定できない。自由回答にあるサービス水準の見直しや公務サービスでできないことについて地域住民の理解を得ることは、持続可能な公務サービスを考えるうえで不可欠になりつつあるのではないだろうか。

(※1) 「あなたが現在担当している業務において、以下の項目は業務負荷の低減に向けて活用することはできますか。 現在、取り組んでいるか否かに関わらず、どちらかというと活用できるのか、活用できないのかでお答えください」と質問し、各選択肢について「1.活用できない」「2.活用できる」「3.わからない/該当しない」の3件法で回答を得ている。

(※2) ※1の質問について「2.活用できる」と回答した人のみを対象に、「あなたが現在担当している業務で『活用できる』と回答した以下の項目について、あなたの業務では実際にどのくらい活用が進んでいますか」と質問し、「1.まったく活用していない」「2.活用に向けた検討や試行の段階にある」「3.活用しているが、まだ改善の余地がある」「4.活用が進んでおり、改善の余地が限られている」「5.わからない」の5件法で回答を得ている。集計は、「5.わからない」とする回答を除いて行っている。回答のサンプル数は、各選択肢と人口規模に応じて以下のとおりである。なお、このサンプル数は図表4においても同じである。

(人)

(※3) 回答のサンプル数は、各選択肢と職務に応じて以下のとおりである。なお、このサンプル数は図表5においても同じである。

(人)

執筆:橋本賢二

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ