「2030年に地域からの期待に応えられる」が20.6%の現実―公務サービスの未来展望①―

人口減少と高齢化による「令和の転換点」を迎え、これまで当たり前のように機能してきた社会の仕組みは、その機能を十分に発揮できなくなってしまう可能性がある。未来に対処するためには、足元の現状をしっかりと見据える必要がある。公務サービスにおいて何が起きているのか。その実態を把握するために、市町村に勤務する地方公務員を対象に「基礎自治体職員業務実態調査」を実施した(※1)。

地方公務員は地域からの期待に応えられ続けるか

「序論。令和の転換点」では、総務省の統計データなどから、公務サービスが住民からの期待に応えられなくなる状況に置かれつつあるのではないかとの厳しい仮説を示した(※2)。この仮説を検証するために、市町村に勤務する地方公務員を対象に、公務サービスの現状を把握する「基礎自治体職員業務実態調査」を実施した。

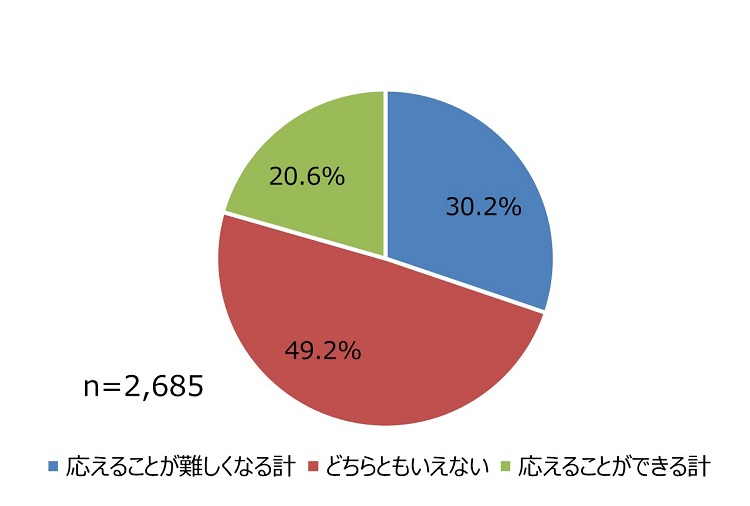

まず着目したいのは、「あなたが現在担当している業務について、現在の状況が維持されたとき、2030年には地域からの期待にどのくらい応えられていると思いますか」との質問に対する回答である。最も多い回答が「どちらともいえない」の49.2%であり、次いで30.2%の職員が「応えることが難しくなる」と回答し、20.6%の職員が「応えることができる」と回答している(図表1)(※3)。

図表1 担当業務の2030年における展望

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」この数字からは、公務サービスの未来が明るいとも暗いとも言い難く、どちらかといえば悲観的に捉えている人が多いことがわかる。

分かれる対応余力

なぜ、将来の展望に関する意見が分かれるのだろうか。調査では、2030年の展望について、そのように考える理由も聞いている。以下は、「応えることができる」とする理由について自由回答で得られた回答である。

・まだ大きな環境変化が起きるとは考え難く、また進歩するテクノロジーの利活用により、効率化などを進めて対応できる。

・ 現在の業務量と増加率なら、さまざまな効率化を進めることで少なくとも現状の業務処理力は維持できる。

・ 市民の負担軽減や職員の働き方改革などに取り組んでおり、少しずつ成果が出ている部分があり、今後も期待ができる。

・ 職員のプロ意識が強く、どんな場合にも、臨機応変に業務を遂行できる。

AI(人工知能)やDX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した業務の効率化や職員の働き方改革などにより、業務量に大きな変化がなければ、現体制でも応えられる見込みがあるという。また、意識の高い職員がいることを挙げる回答もある。これらの回答を見と、公務サービスにはまだまだ改善の余地があり、業務効率化や働き方改革を進めることで、将来も地域からの期待に応えられる可能性があると捉えられる。

一方で、「応えることが難しくなる」とする理由の自由記述からは、公務サービスが直面している厳しい状況をうかがうことができる。

・ 組織内だけでは解決しないことばかりで、部外の人との調整ややり取りがメインだが、既にどこの業務も人手不足で業務が滞っている。

・ 人員削減で職員が減り、ニーズは多岐にわたって細分化していく傾向にあり、専門的な知識を使いながら対人コミュニケーションをかなり駆使して業務を行わねばならず、個別のスキルが高くないと対応できない。

・ 高齢化社会が進み、既存施設も老朽化していくなかで、行政需要は複雑化して増加しており、業務環境が大きく改善されなければ未来はない。

・ 地域コミュニティや地域活動団体の高齢化が進んでおり、清掃活動などの地域活動を縮小や廃止する団体などが増えて、いずれ限界がくるのではないか。

これらの回答は、公務サービスが厳しい状況に陥っている背景には、施設の老朽化や地域コミュニティの高齢化など、公務組織内の自助努力だけでは解決できない問題があるために明るい未来を展望することが難しくなっていることを示唆してくれる。

公務サービスには、対応余力のある状況と対応余力のない状況が混在している。市町村が提供している公務サービスは多岐にわたる一方、公務サービスを担う職員は、政令指定度知などの数万人のこともあれば、町や村の数十人だけということもある。全体だけで語ろうとすると、公務サービスの実態を捉えることはできない。

小規模自治体や土木部門・民生部門で厳しい未来

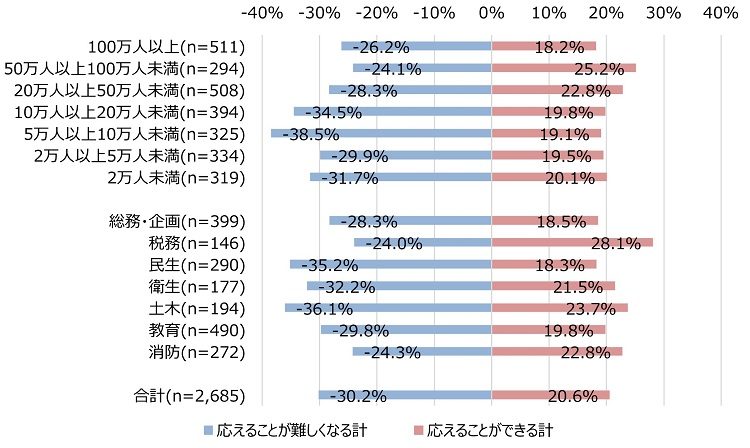

どこで公務サービスが厳しくなっているのだろうか。より詳細な実態を把握するために、市町村の人口規模別、職務別(※4)に集計を行った(図表2)。

図表2 人口規模別、職務別の担当業務の2030年における展望

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」人口規模別に見ると、中規模の自治体ほど「応えることが難しくなる」とする回答が多くなっている。特に5万人以上10万人未満の自治体においては4割弱の職員が厳しい未来を展望している。この規模の自治体には、福岡県朝倉市(50,273人)や石川県七尾市(50,300人)などの水害や震災で大きな被害を受けた市や東京都国立市(77,130人)や兵庫県芦屋市(93,922人)などの大都市の近隣に所在する市を含む全国273団体(※5)があり、その人口を合計すると約2,000万人が暮らしている計算になる。

また、職務別に見ると、「応えることが難しくなる」とする回答が土木部門で36.1%、民生部門で35.2%と高い数字になっており、衛生部門で32.2%、教育部門で29.8%と続いている。民生部門においては「応えることができる」とする回答も18.3%と職務別において最も低い数字となっている。以前、「序論。令和の転換点」において、土木部門では職員数が減少傾向にあり、民生部門では職員数が増加傾向にあるものの、需要の増加に対しては追いついていない可能性を指摘し(※6)、「基礎自治体職員業務実態調査」からもその状況を確認することができた。職員数が限られている職務ほど、厳しい状況になりつつある状況がうかがえる。

増加する業務量

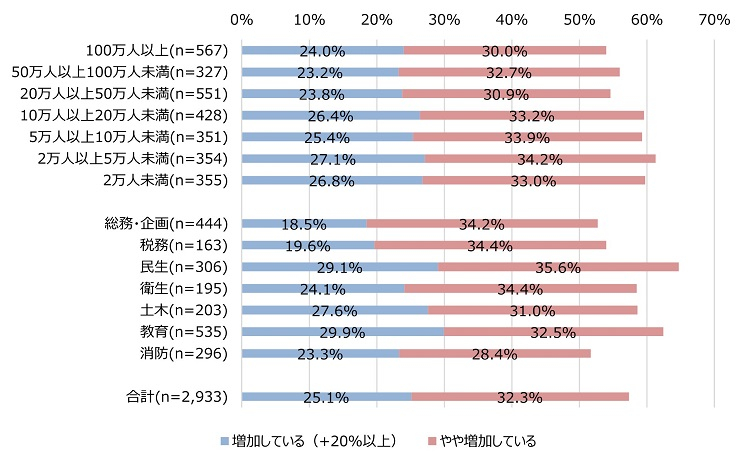

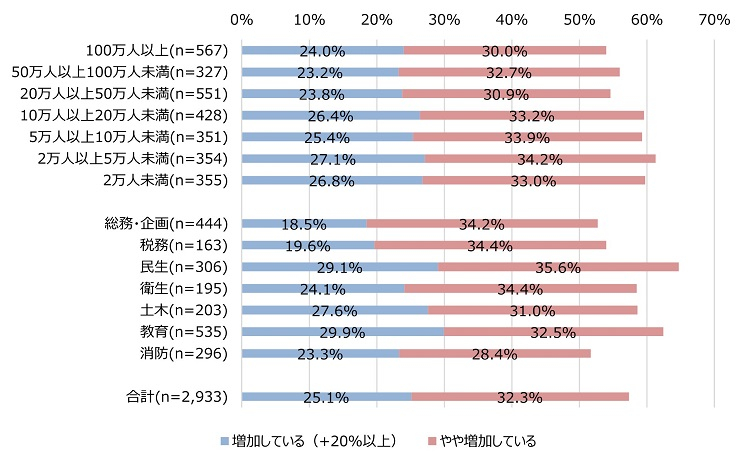

これまでは、将来の展望に関する質問を分析したが、実際の業務はどうなっているのだろうか。「あなたが現在担当している業務では、2年前と比較して、自分が引き受けざるを得ない業務量が変化したと感じますか」との質問に「1.減少している(-20%以上)」から「5.増加している(+20%以上)」と上下の目安を示した5件法により回答を得て、人口規模別、職務別に集計したところ、以下のとおりとなった(図表3)(※7)。

図表3 人口規模別、職務別、2年前との業務量変化

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

2年前と比較した業務量の変化に着目すると、人口規模の小さい自治体ほど、緩やかではあるが「増加している(+20%以上)」「やや増加している」とする回答が多い傾向がある。また、職務別に見ると、2030年の展望について「応えることが難しくなる」と回答していた民生部門(64.7%)、教育部門(62.4%)、土木部門(58.6%)、衛生部門(58.5%)において、増加しているとする回答が多い。

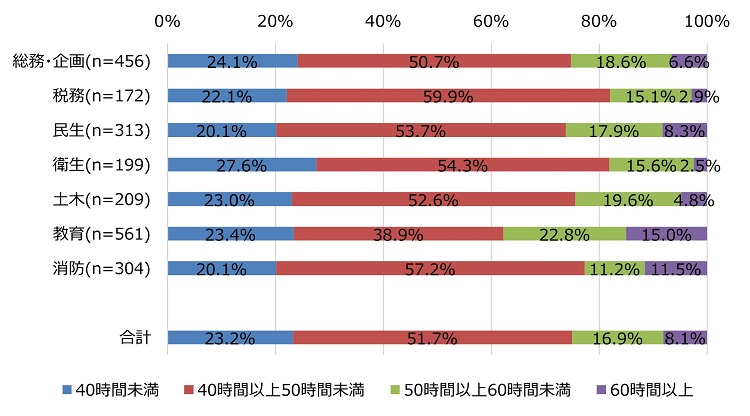

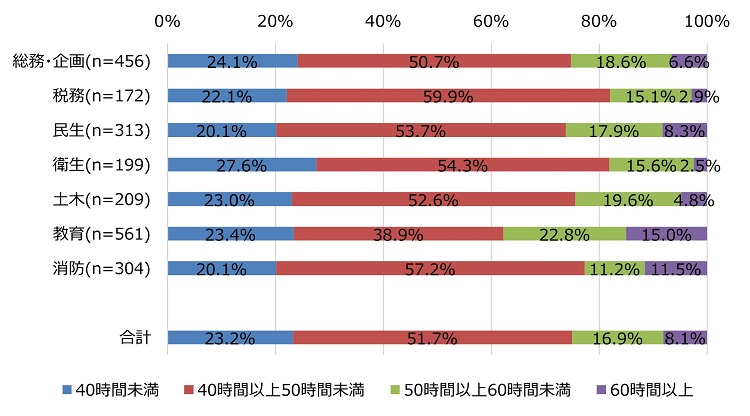

どのくらいの業務量があるのかを把握するために、担当している業務における平均的な1週間の総労働時間を職務別に集計した(図表4)(※8)。

図表4 職務別、平均的な1週間の総労働時間

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」この結果、総務・企画部門、民生部門、教育部門においては、25%以上の職員が平均的に週50時間以上の総労働時間となっていた。また、週60時間以上の総労働時間に着目すると、教育部門が最も多く、次いで消防部門が多くなっている。1週間あたりの総労働時間が50時間の場合、1か月の残業時間は約40時間となる。労働基準法では時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となっていることから、公務サービスにおいては、少なくない職員が労働基準法上の上限に近い労働時間で働いている可能性がある(※9)。

いったい、どのような業務が増加しているのだろうか。業務の改善や効率化を図るためには、実態を細かく把握する必要がある。次回は、公務サービスの業務内容や需要が生じる要因に着目して、公務サービスが厳しくなっている状況を掘り下げる。

(※1) 調査期間は、2024年11月20日(水)から27日(水)で、インターネット調査を実施した。調査対象は、特別区および市町村に勤務する正規の地方公務員とし、サンプルサイズは3,096である。サンプルは総務省「令和5年地方公務員給与実態調査結果の状況」に基づいて男女別、年齢階級別にほぼ同じ構成を得られるように割付を行った。回収に際して男性・女性18~27歳、女性52~61歳の層において、割付したサンプル数を確保できない見込みとなったことから、不足したサンプル数を他の年代に分散させて回収している。このため、上記の性別・年齢階級において、サンプル数が欠けている。

(※2) リクルートワークス研究所 序論。令和の転換点「臨界点が迫る公務サービス(1) ―危機に瀕する職業としての地方公務員―」https://www.works-i.com/research/project/turningpoint/introduction/detail002.html

(※3) 「2030年のことは考えられない/わからない」と回答したサンプルを除いて集計。「応えることができる」は「応えることができる」と「応えることが十分にできる」の合計。「応えることが難くなる」は「応えることが難しくなる」「応えることがとても難しくなる」の合計。

(※4) 職務は、総務省「基準財政需要額及び基準財政収入額の内訳」に用いられている職務を用いて回答者に現所属を回答してもらっている。分析は、100以上のサンプル数を確保できた職務に限って行っている。

(※5) 例示した自治体の人口と団体数は、総務省「令和2年 国勢調査」の数字である。

(※6) リクルートワークス研究所 序論。令和の転換点「臨界点が迫る公務サービス(2) ―公務サービスの需要の変化とその打ち手―」https://www.works-i.com/research/project/turningpoint/introduction/detail003.html

(※7) 「わからない/新設された業務である」と回答したサンプルを除いて集計。2年前と比較するのは、新型コロナウイルス感染症に伴う公務サービス需要の急変による影響を極力排除するためである。

(※8) 平均的な1週間あたりの総労働時間の算出にあたっては、異常値を排除するため回答の最小値と最大値からそれぞれ回答数の1%に相当する回答を除外したうえで集計している。

(※9) 地方公務員にも労働基準法は適用されるのが原則ではあるが、適用除外となっている規定も多い(地方公務員法第58条第3項)。地方公務員の勤務時間は、地方公務員法第24条によって、民間企業や国、他の地方公共団体の職員とのバランスを考慮して、条例で定めることになっており、自治体により勤務時間制度は異なっている。本調査では自治体の勤務時間制度を確認していないため、本データから示された週50時間以上の残業時間の適法性については判断できない。

執筆:橋本賢二

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ