困難になる当たり前の維持―公務サービスの未来展望②―

市町村に勤務する地方公務員を対象に実施した「基礎自治体職員業務実態調査」からは、人口規模の小さい自治体や民生部門、教育部門、土木部門、衛生部門で業務が増加しつつある状況を確認した。では、業務が増加している原因はどこにあるのだろうか。効果的な打ち手を考えるために、業務を細分化して実態の把握を試みた。

意外と少ない定型業務(ルーチン業務)

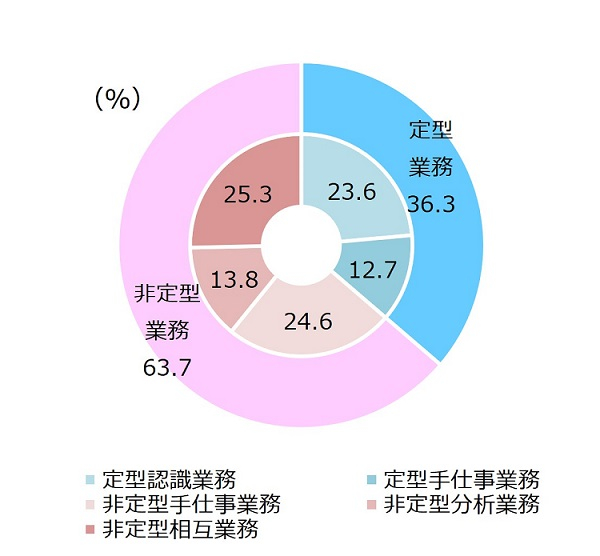

市役所や役場の職員の仕事というと、法令に則って手続きを進める定型的な業務(ルーチン業務)が多いという印象が強くある。定型的な業務はITを活用しやすい業務でもあり、この業務が多ければ、ITを活用した業務改善や効率化の可能性が見えてくる。実際に公務員の仕事はどのような仕事で構成されているのだろうか。タスクモデル(Autor, Levy, & Murnane, 2003)に基づいて、公務員の仕事を①定型認識業務(事務、検査・監査、監視など)、②定型手仕事業務(手作業や機器の操作を伴う検査・監査、監視など)、③非定型手仕事業務(窓口対応、警備、運転、修理・修復など)、④非定型分析業務(研究、調査、設計など)、⑤非定型相互業務(管理、調整、折衝など)の5つに分解することを試みた(図表1)(※1)

図表1 市町村職員の業務のタスク分類(全体) 出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

市町村職員全体の平均を集計すると、意外にも非定型業務(ノンルーチン業務)が63.7%と高い割合を占めている。これを職務別に集計し直すと、職務ごとの業務の特性が見えてくる(図表2)。

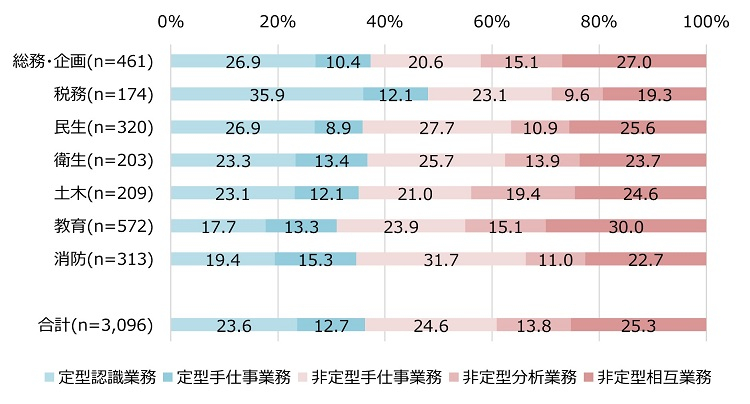

図表2 職務別、市町村職員の業務のタスク分類 出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

※ 小数点第2位を四捨五入しており、内訳の合計が100%にならないことがある。

定型業務が最も多いのは税務部門で48.0%となっている。一方で、他の部門では定型業務の割合は4割弱となっている。非定型業務に着目すると、対人コミュニケーションである非定型相互業務が教育部門(30.0%)、総務・企画部門(27.0%)で、抽象的な課題を解決する非定型分析業務が土木部門(19.4%)で、柔軟な対応が必要になる非定型手仕事業務が消防部門(31.7%)で高くなっている。

増加する非定型業務

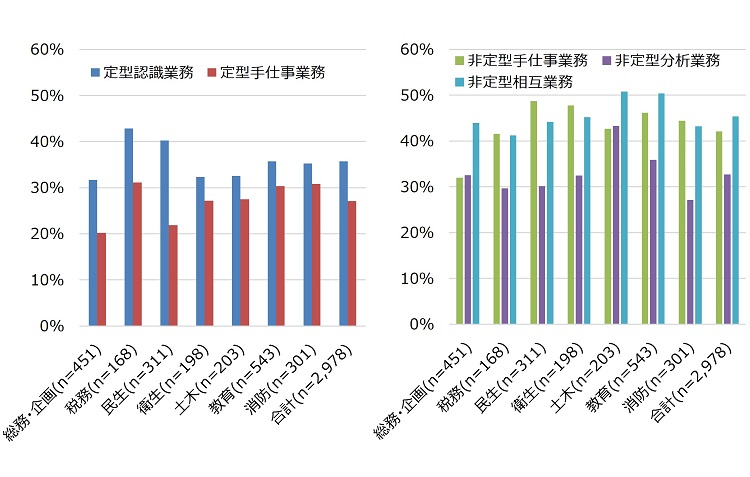

各職務の特性を踏まえたうえで、5つのタスク別に業務量の増加状況を質問すると各職務が置かれている状況が見えてくる(図表3)(※2)。

図表3 職務別、タスク分類別、市町村職員の業務量の変化(「増加している計(※3)」の回答割合) 出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

業務の増加量を比較すると、定型業務よりも非定型業務の方が増加しているとする回答の割合が高い。定型手仕事業務は、総務・企画部門や民生部門以外の部門で増加しているとする回答が多い傾向にあるが、定型認識業務は、税務部門(42.9%)と民生部門(40.2%)で増加しているとする回答が多くなっている。これらの部門には申請を受け付けて、それらが法令や基準に適合しているか否かを判断する業務が多くあることから、申請件数や認定が増加していることや職員が限られているなか1人あたりの職員が多くの業務量をこなしていることが示唆される。

また、非定型業務はいずれの職務や業務でも増加しているとする回答が多くなっている。非定型手仕事業務は民生部門(48.7%)や衛生部門(47.7%)で、非定型分析業務は土木部門(43.3%)で、非定型相互業務は土木部門(50.7%)と教育部門(50.4%)で増加しているとする回答が多くなっている。特に土木部門においては、いずれの非定型業務も増加しているとする回答が多くなっていることから、業務量が全体的に増加している状況が示唆される。他の部門と比べて非定型分析業務の比率が高い土木部門は、業務を担うための専門的な知識が必要となる部門でもある。業務を担える人材が限られる部門での業務量の増加は、一部の人への業務の偏りが生じる原因となりかねない。

意外と多い経年劣化への対応

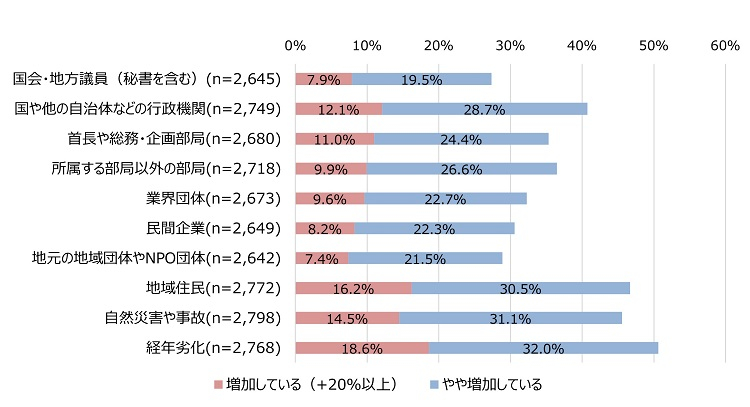

これらの業務量の増加はどこから生じているのだろうか。増加要因について質問した結果は図表4のとおりである(※4)。

図表4 業務量の増加要因(全体) 出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

増加要因として目立つのは、経年劣化(50.6%)、自然災害や事故(45.6%)、地域住民(46.7%)であり、これらの要因は20%以上増加しているとする回答の割合も高い。地域住民からのニーズや、自然災害や事故などの突発的な事象への対応が増加していることが原因と考えられる。また、意外にも増加要因として最も多い回答が経年劣化であり、これまで蓄積してきたインフラなどの社会資本の老朽化が、市町村のさまざまな業務に影響を及ぼしていることが示唆される。

さらに、国や他の自治体などの行政機関(40.8%)、首長や総務・企画部局(35.4%)、所属する部局以外の部局(36.5%)も、増加要因として多い傾向にある。この結果からは、行政機関同士や市町村内の部局間での調整や連携が増加していることが示唆される。

厳しさが目立つ最前線の職員

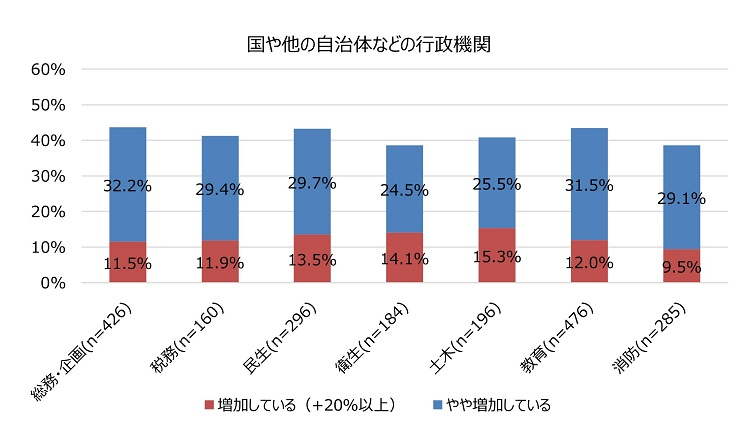

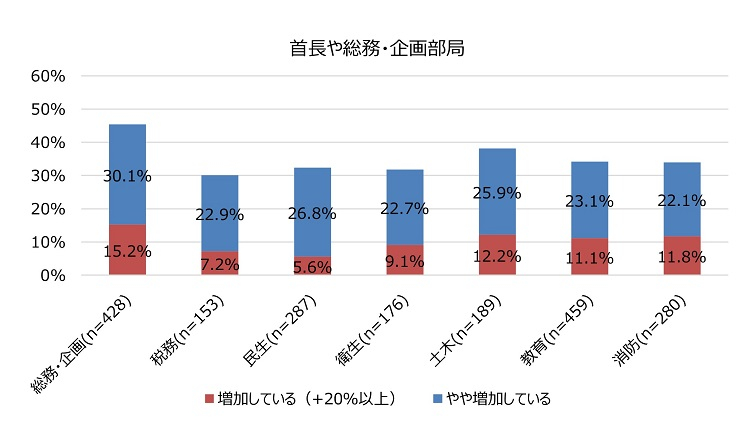

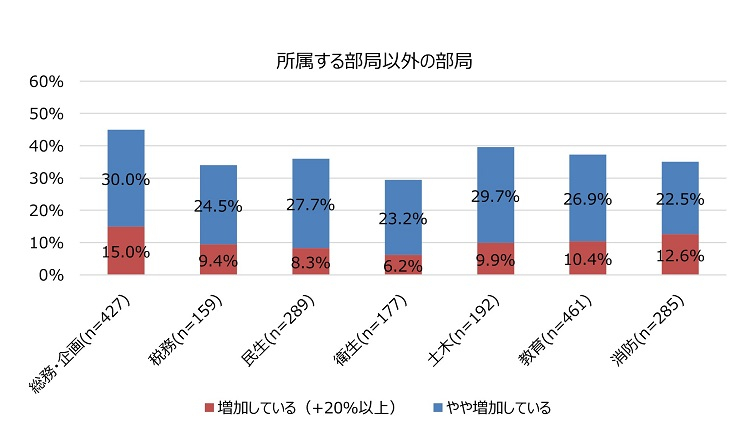

これらの業務量増加の要因は、どの職務でどの程度生じているのだろうか。先に挙げた6つの要因に絞って職務別で集計すると、厳しい状況に置かれている部門が鮮明になる。まず、行政機関同士や市町村内の部局間で生じている調整や連携に着目する(図表5)。

図表5 職務別、業務量の増加要因①

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

他の行政機関との調整・連携を増加要因とする回答は、どの部門でもほぼ満遍なく生じている。自治体の中では、総務・企画部門での増加が目立っている(首長や総務・企画部局〈45.3%〉、所属する部局以外の部局〈45.0%〉)。総務・企画部門は、財政や自治体全体の計画を取り仕切る部門であることから、部内や他の部門との調整や連携が多く生じていることがうかがえる。首長や総務・企画部局を増加要因とする回答は、土木部門(38.1%)、教育部門(34.2%)、消防部門(33.9%)に多い傾向にあり、20%以上増加しているとする回答がそれぞれ1割を超える状況にある。これらの部門では、所属する部局以外の部局を増加要因とする回答も多い傾向があり、財政や自治体全体の計画などとの関係で自治体組織内での調整や連携を要する業務が多く生じていることがうかがえる。

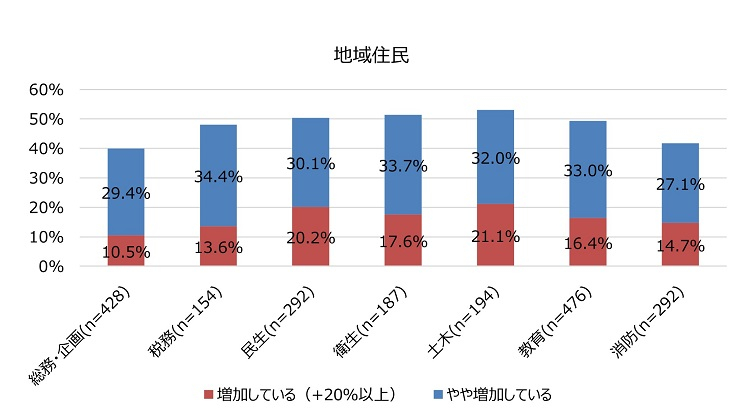

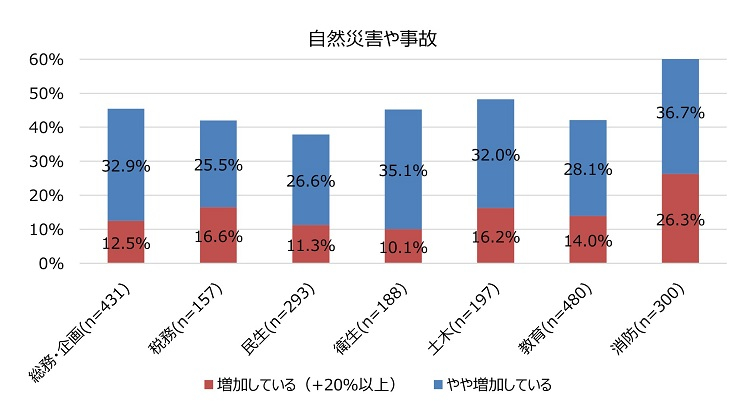

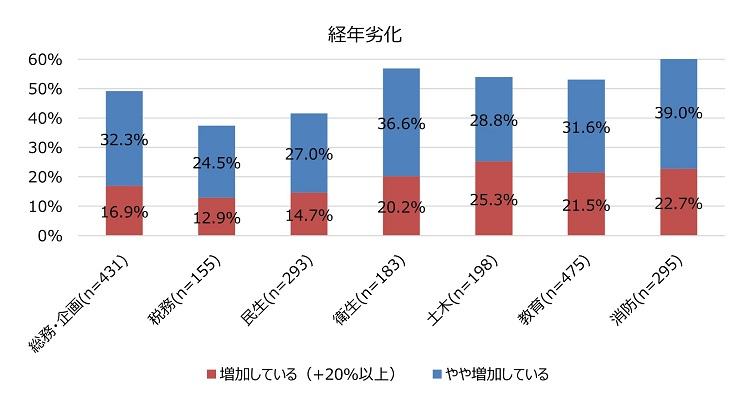

次に、公務サービス需要の増加要因として多く挙げられた地域住民、自然災害や事故、経年劣化に着目すると、それぞれで異なる様相が浮かび上がる(図表6)。

図表6 職務別、業務量の増加要因②

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出典:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

地域住民を増加要因とする回答は、総務・企画部門以外の部門で4割を超えていることから、地域住民のニーズが多様化していることがわかる。特に民生部門と土木部門では20%以上増加しているとする回答割合が2割を超えていることから、地域住民の安全と生活に直結する職務での需要が高まっていると考えられる。

自然災害や事故を増加要因とする回答は、消防部門(63.0%)において突出して高くなっているが、土木部門(48.2%)、総務・企画部門(45.4%)、衛生部門(45.2%)においても高い傾向にある。自然災害や事故は影響する範囲が広く、一度発生すると人命救助から速やかな復旧・復興へと、時間の進行に伴って業務が変化する。さらに、地域住民の人命や生活に関わることから、業務の優先順位も高い。気候変動などを背景に激甚化する自然災害などに対して、生活基盤を維持するための業務が増加していると考えられる。

経年劣化を増加要因とする回答は、消防部門(61.7%)、衛生部門(56.8%)、土木部門(54.1%)、教育部門(53.1%)において高くなっている。道路や上下水道などのインフラの老朽化が注目されることが多いが、学校や地域の建築物なども老朽化が進んでいる。経年劣化への対応が必要となる業務の範囲は、土木分野だけに限らないことがわかる。

公務サービスへの需要が増えている職務は、いずれも地域住民と直接接することも多く、人命や生活に関わっている。今後、深刻さを増していく人口減少と高齢化に対して、公務サービスにはどのくらい対応できる余力があるのだろうか。次回は、増加する需要に公務が対応するための取り組みについて、その実態を掘り下げる。

(※1) ①定型認識業務は、あらかじめ定められた基準の正確な達成が求められる事務的業務であり、事務、検査・監査、監視などがあてはまる。②定型手仕事業務は、あらかじめ定められた基準の正確な達成が求められる身体的業務であり、手作業や機器操作を伴う検査・監査、監視などがあてはまる。③非定型手仕事業務は、状況に応じて個別に柔軟な対応が求められる身体的業務であり、窓口対応、警備、運転、修理・修復などがあてはまる。④非定型分析業務は、抽象的な課題を解決する業務であり、研究、調査、設計などがあてはまる。⑤非定型相互業務は、対人コミュニケーションを通じて価値を提供する業務であり、管理、調整、折衝などがあてはまる。調査では「あなたが現在担当している業務において、過去1年間の以下の業務はどのくらいの比率でしたか。合計が100になるようにお答えください」と質問し、①から⑤の各タスクについて、説明と例を示した選択肢を用意して、それぞれの業務比率について回答を得ている。

(※2) 「あなたが現在担当している業務は、2年前と比較して、以下の業務の量はどのように変化しましたか」と質問し、①から⑤の各タスクについて「1.減少している(-20%以上)」「2.やや減少している」「3.変化していない」「4.やや増加している」「5.増加している(+20%以上)」「6.わからない/新設された業務である」の6件法で回答を得た。集計は「6. わからない/新設された業務である」を除いて行っている。

(※3) 「4.やや増加している」「5.増加している(+20%以上)」と回答した割合を「増加している計」として集計している。

(※4) 「あなたが現在担当している業務において、2年前と比較して、以下の関係者からの要望や事象に対応する業務の量はどのように変化しましたか」と質問し、各選択肢について「1.減少している(-20%以上)」「2.やや減少している」「3.変化していない」「4.やや増加している」「5.増加している(+20%以上)」「6.担当業務に関係ない」「7.わからない/新設された業務である」の7件法で回答を得た。集計は「7. わからない/新設された業務である」を除いて行っている。

参考文献

Autor, D. Levy, F. and Murnane, R. J., 2003, The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration, Quarterly Journal of Economics, 118(4): 1279-1333.

執筆:橋本賢二

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ