将来が見えない大卒ホワイトカラー。昇進以外のキャリアプランも提示し、モチベーションを維持すべき

日本の雇用システムについて、人材育成や労使関係、ドイツとの比較などの観点から長年研究を続け、この分野の権威のお一人である久本氏に、日本的雇用システムの特徴とその変化、そして、未来に向けた課題や方策についてお話を伺った。

命令と服従が基本の官僚型雇用システムが

大卒ホワイトカラーの雇用システムのルーツ

——Global Career Survey 2024では日本型雇用ないし日本的雇用システムと呼ばれる仕組みの特徴を7つ取り上げて、調査を行いました。先生ご自身は、どんな特徴があるとお考えですか。

私は、日本的雇用システムの特徴としては3つを挙げています。1番目は、新卒採用中心主義です。2番目は、会社別雇用管理という特徴です。いわゆる重層下請け構造により、会社が違えば同じ仕事でも処遇が違うのが当然になっているのは、日本的特徴だと思っています。そして3つ目が、性別雇用管理です。歴史的に見ると明治、大正期の労働者の中心は女性でした。男性の方が増えたのは昭和に入ってからです。女性ブルーカラー(女工)を管理する、もしくは機械保守をするのが男性だという歴史を、伝統的に日本の大企業は背負っていると思います。今は消えつつありますが、他国にない大きな特徴だと思っています。

——日本の労働者の中心は、ブルーカラーからホワイトカラーに移行しています。ホワイトカラーにフォーカスすると、どのような特徴があるとお考えですか。

一番のポイントは、官僚型雇用システムであることです。たとえば、「4月1日付で何々に任ずる」という任命式。雇用関係なのだから本来はサインしたりするはずが、「任命する」という形式をとっています。これはまさしく、官僚の雇用管理のあり方。「命じる」「従う」を基本とする雇用関係であり、いわゆる賃金表があって定期昇給していく。巨大な組織を迅速に動かす上で非常に合理的なシステムです。

このシステム自体はもともと、明治時代に日本政府が官僚の雇用制度を作る上でヨーロッパから輸入したものです。それが日本では大手民間企業に移植されていったものと考えられます。ドイツでも、官僚型雇用システムは現存しますが、民間企業では見られません。他国には例のない、日本独自の特徴といえます。

さらに、この官僚型雇用システムが独自の進化を遂げたのが1980年代です。もともと官僚にはありましたが民間にはなかった出向制度が、急速に広がり出した。業務命令で「他の会社で働け」と言われ「はい」と従うシステムなど、他の国ではあり得ないことです。当初は管理職上位層レベルの話でしたが、今では入社数年での出向も当たり前になっています。大卒ホワイトカラーの場合、会社側の人事権や異動権がどんどん強化されていったことも、日本独特のものだと考えています。

必ずしもエリートではなくなった大卒ホワイトカラー。

本人任せはもう通用しない

——そうした中、人材育成に関する企業の取り組みについては、歴史的に見てどのように変化してきたとお考えですか。

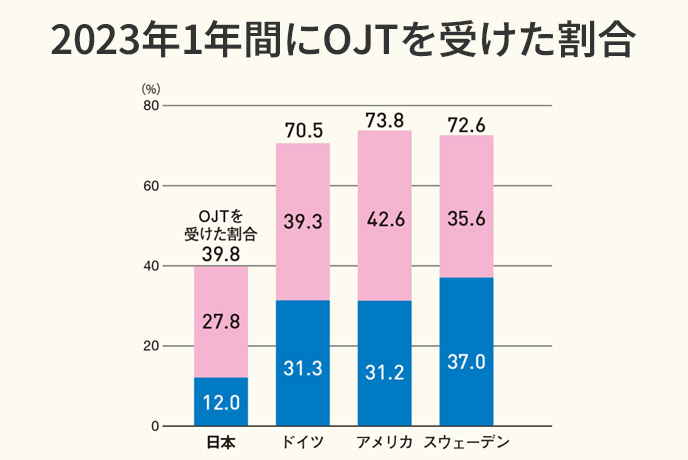

大卒ホワイトカラーのボリュームが膨張していく中、育成についてはむしろ全く変化させてこなかったことが、現在の問題を生んでいると思っています。かつて大卒男子は数少ないエリート層としてどんどん昇進していく存在であり、現場の実務は、事業所採用の高卒正社員、女子正社員がしっかり支えていた。エリートたちは優秀なので、特に育成せず本人任せでも十分仕事をこなせました。しかし、現在のように大卒がボリュームゾーンになってくるとそういう人たちばかりではなくなってくる。エリート層にはなり得ない人たちも一定数存在する現実を直視せず、彼らへの教育訓練を本人任せのまま放置してきたのが、現在の問題となっているのです。OJTのあり方をはじめ、真剣に考える時が来ていると思いますね。

——同じ大卒でも昇進していく人が限られる中、働く個人としては先が見えない悩みもあります。そこへの対応はどう思われますか。

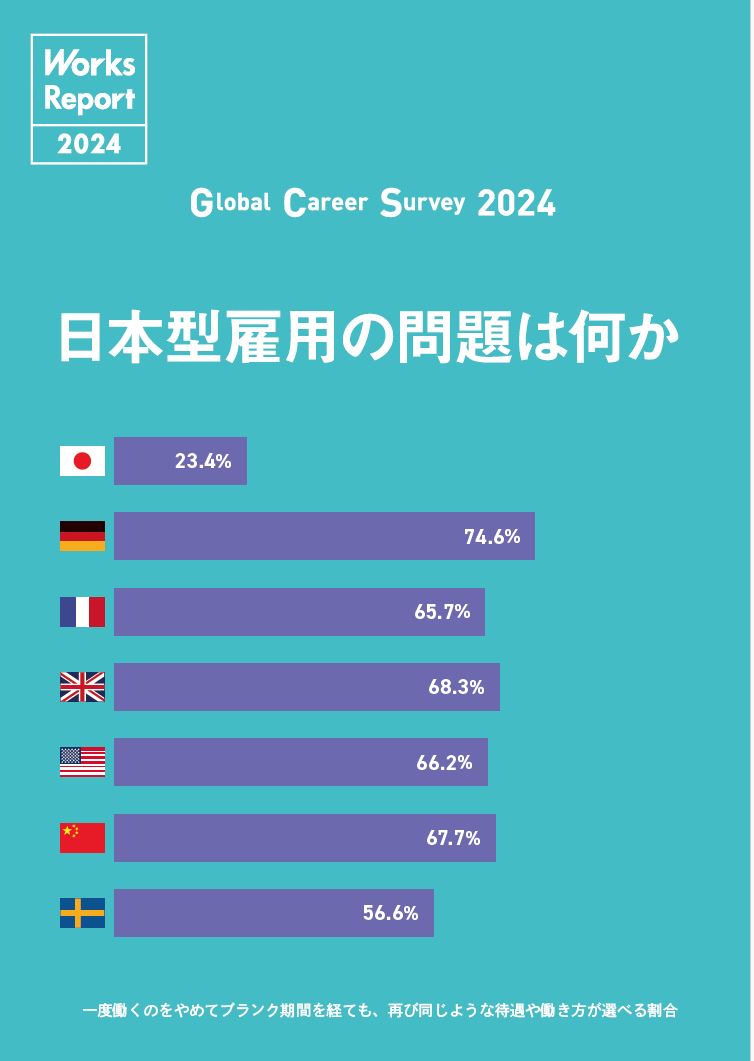

ヨーロッパで多いのは、トップエリートを最初から分けてしまう方式です。採用の時点から、管理職候補はこの人たちだけ、優秀な人だけと言われているので、「自分はずっと平で頑張ります」と安心して自分の仕事をすることができるわけです。しかし日本の企業は、早期選抜は怖くてできない。競争させ続けることでモチベーションを維持させてきているから、もし30歳頃に早期選抜を行うとしたら、そこで選抜に漏れた人たちをそこから先40年、どうモチベートしたらいいかわからない。昇進しなくてもそれなりに働き続けられるようなホワイトカラーの人事政策、モチベーション政策を日本企業は開発する必要があると思いますね。それをジョブ型でやるのか、あるいは、日本的職務等級制など新たな日本的雇用システムを作っていくのかは、これからの課題です。

——昇進しないコースも、きちんとブランド化され、上下の関係ではなく一つの選択肢となることが大切になりそうです。

そうなんです。とても難しいですが、そういう仕組みをいかに作るかということなんです。確かに社内では給料やポジションの上下はついてしまいます。でも社員個々の家庭生活単位で捉えれば、正社員共稼ぎなら給与にそこまで拘らなくてもそこそこの生活はできるし、特に子育て中であれば、給料よりも残業が少ないことの方が大事だし、前向きに選択できる人は多いと思うんです。でも日本全体の雰囲気がまだそこまでいっていなくて、会社もなかなか踏み切れない。将来的には、地域総合職などのような形で落ち着くのでしょうか。

安易に転勤させられない仕組みや

残業を助長している労働法の改正も必要

——そうした個社の取り組みに加え、政策介入としては、どのようなことが必要だと思われますか。

これは私が昔から言っていることですが、社員を安易に転勤させられない仕組みが必要だと思います。職務の配置異動はスキルの幅を広げるので良いことですが、転居をともなう異動は独身でなければかなりの負担です。共稼ぎだと、夫婦は別居せよと言っているようなものですね。それくらい配慮しても業務が回らないなんてことはないはずなのですが、従業員が従うものだから、会社はたいして考えずに安直に転勤させてきたと思うんです。転勤をともなう人事異動は例外的なものであるという認識が、徐々にでも一般化できたらいいと思いますね。

また労働時間についても、残業手当として賃金に換算する仕組みは早くなくした方がいい。やらなくてはいけない仕事が増える時期というのは当然あります。しかしドイツなどではその労働時間を、労働時間口座に貯めて、労働者個人が必要な時に休暇として下ろすことができる仕組みがあります。これが、日本ではいまだに法律で認められていません。

また、賃金に換算する仕組みは、依然として「割引賃金」になっています。法的には「割増賃金」なのですが、1人当たりの労務コストで考えると、残業手当の基礎となる基準賃金に賞与、社会保険料の使用者負担部分、退職金等が含まれていないからです。つまり、日本の労働法は、今でも残業促進法制なのです。こうした法制度は早く変えなければならないと思っています。労働時間の柔軟性という意味では、変形労働時間制がありますが、これだって会社にとって都合がいいだけの変形労働時間で、個人が家庭の事情で必要に応じて使えるわけではない。労働者側が主導権をもてるフレンドリーな仕組みを形成していくことが、今後いっそう大切になるでしょう。

聞き手 山口泰史 萩原牧子 孫亜文

プロフィール

久本 憲夫 氏

京都大学博士(経済学)。京都大学大学院経済学研究科教授などを経て、現在、京都橘大学教授。人的資源管理、社会政策、労使関係、労働経済などの調査・研究に取り組む。主な著書に『新・正社員論—共稼ぎ正社員モデルの提言』(中央経済、2018年)、『日本的雇用システム』(共編著、ナカニシヤ出版、2008 年)、『正社員ルネサンス—多様な雇用から多様な正社員へ』(中公新書、2003 年)、『企業内労使関係と人材形成』(有斐閣、1998 年)、『ドイツ企業の賃金と人材育成』(共著、労働政索研究・研修機構、1998年)他。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ