個人が自主的に学べる仕組みが必要。企業と政府は環境整備に注力すべき

国際的な見地から日本の労働市場を具体化し、その改革に働き続けてきた八代尚宏氏に日本型雇用下のOJTとは何だったのか、そして日本の人材育成の課題と、これからのあり方について伺った。

“異動”と“現場”で、見様見真似で自分で学ぶのが日本型雇用下のOJT

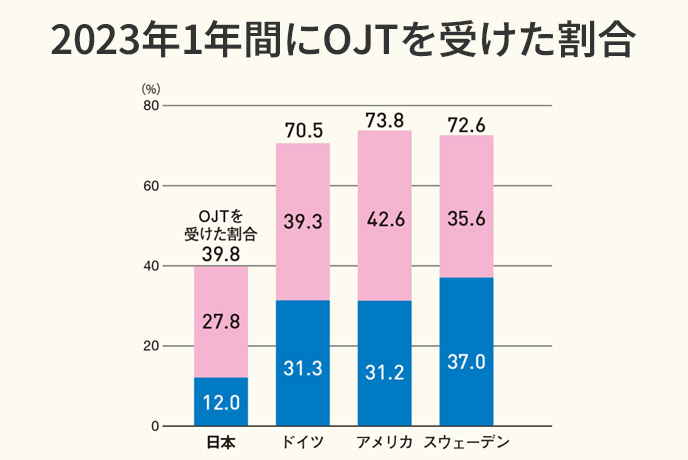

——日本型雇用の特徴と言われてきたOJTについて、先生は具体的にどのようなものだったとお考えですか。

日本のOJTとは、企業主導による“一定の教育プログラム”など全然なく、現場で勝手に学んでいく仕組みです。私の官庁時代の経験では、上司がちゃんとしたOJTをやってくれているというより、自分で上司や先輩のやり方を見様見真似で学んでいくものでした。官庁では2年ごとに人事部が配置転換しますが、それすら計画性は見られませんでした。頻繁に異動し、いろいろな部署の経験を通して自分で学んでいくのがOJTでした。

日本の大企業や官公庁などには、外部の人からはわからないですが、明確に“良いポスト”と “悪いポスト”が存在します。“良いポスト”は、これから伸びていくような部署で、人事部も優れた人材を配置している。だから計画性のある指導などなくても、自然と良い技術が身に付いていくわけです。一方、ルーティーンの仕事ばかりで能力の高くない先輩しかいないような“悪いポスト”だと、配属されても、ほとんど能力が伸びない。特に若い社員の場合、どちらに配置転換されるかでOJTの効果は全然違ってきます。

——そうした異動や現場任せのOJTは、日本で多くの人が経験してきたのでしょうか。

官庁でも、定期的に異動するのは主にキャリアであって、ノンキャリや専門職はあまり動きませんでした。つまり動く人は何度も動くけれども動かない人はほとんど動かない。二極分化しているんです。重要なのは、日本型雇用と言われているものは、将来、企業の幹部になるような一部の人たちに典型的な話だということです。日本でかなり主要な位置につく人たちがそういう働き方をしているのであって、日本の企業や労働者全体がそうなっているわけではないですね。

とはいえ、現実に異動していない人たちも、結果的にそうであっただけで、異動の可能性自体には常にさらされているわけです。次にどんな仕事をやらされるかわからない状況では、自己啓発は進まない。そういう意味では、自ら学ぼうとする意欲へのマイナスの影響はすべての層に対し広く及んでいると言っていいでしょう。

日本型雇用は成長企業型モデル。

環境が変わりOJTも機能しなくなった

——一部のエリートに限った特徴が、大卒ホワイトカラー全体のように認識されているのはなぜなのでしょうか。

高度成長期には、それが日本企業の典型的な働き方だったからです。欧米でも高成長した企業では、日本型雇用に近い慣行が見られると言われます。高成長している企業では、社員を解雇する必要はないし、賃金も年々上がっていきますからね。

ところが、1990年代以降日本経済が長期停滞してくると、そんな成長企業型モデルが全くそぐわなくなる。組織が持続的に膨張していた時期には、新しい業務が増えます。OJTも、何が正しいのかも決まっていないような成長期の環境であれば、見様見真似で、自分で模索していかなければなりません。しかし、経済が停滞している現在の環境では、挑戦する場自体が少なくなり、ルーティーンの業務が増え、あまり企業独自のOJTが機能しなくなった。

これからはさらにデジタル化が進んでいき、仕事のやり方もこれまでとはガラッと変わっていきます。過去のやり方は必ずしも意味がなくなり、先輩が後輩より能力が高いというOJTの大前提すらも、ひっくり返ってしまいます。だからホワイトカラーにとって、企業独自のOJTの意味は小さくなり、普遍的な技能の重要性が高まっています。

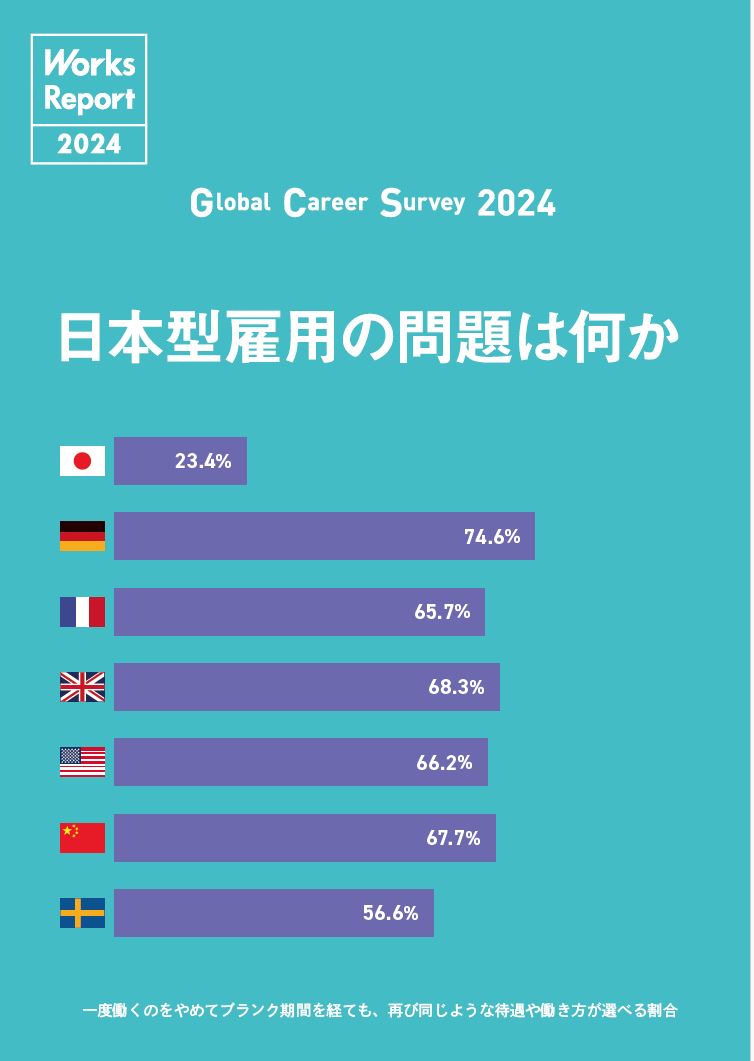

日本型雇用の最大の問題点は、かつての成長期には効率的だったやり方が、環境が変わったことによって非効率になってしまっていることです。にもかかわらず、過去の成功体験にとらわれている人が幹部に多く、なかなか仕組みを変えられない。これが最大の問題ではないかと思います。

ところが、1990年代以降日本経済が長期停滞してくると、そんな成長企業型モデルが全くそぐわなくなる。組織が持続的に膨張していた時期には、新しい業務が増えます。OJTも、何が正しいのかも決まっていないような成長期の環境であれば、見様見真似で、自分で模索していかなければなりません。しかし、経済が停滞している現在の環境では、挑戦する場自体が少なくなり、ルーティーンの業務が増え、あまり企業独自のOJTが機能しなくなった。

これからはさらにデジタル化が進んでいき、仕事のやり方もこれまでとはガラッと変わっていきます。過去のやり方は必ずしも意味がなくなり、先輩が後輩より能力が高いというOJTの大前提すらも、ひっくり返ってしまいます。だからホワイトカラーにとって、企業独自のOJTの意味は小さくなり、普遍的な技能の重要性が高まっています。

日本型雇用の最大の問題点は、かつての成長期には効率的だったやり方が、環境が変わったことによって非効率になってしまっていることです。にもかかわらず、過去の成功体験にとらわれている人が幹部に多く、なかなか仕組みを変えられない。これが最大の問題ではないかと思います。

企業主導ではなく個人主導の学びとして、教育訓練給付を作るべき

——OJTが無駄だとしたら、今後、大卒ホワイトカラーの育成はどのような形になっていくのでしょうか。

訓練というものは、企業が画一的な研修等の形で行うよりも、労働者が自分で意欲をもって勉強する方が効率的です。政府の教育訓練事業でも、国が企業にお金を出し、企業が訓練するという昔ながらの仕組みだから効果が得られ難いのではないでしょうか。私は、政府が育児休業給付のような「教育訓練給付」を作るべきだと思います。仕事を離れて1年間程度、自分が学びたいことを職業大学院などで集中的に勉強する。その間、給料の5割程度を雇用保険から給付します。

たとえば、ビジネスや経済学は、企業等で10年くらい働いた人が学ぶと効果的です。彼らが1年間でもじっくり勉強し論文を書くと、それまで個々の仕事をしながらばらばらに得てきた知識が体系的に整理でき、結果的に見識が広がります。ちょうど耳学問で英会話を学んだ人が、正式な英文法や英作文を学ぶようなもので、勉強が必ずおもしろくなるはずです。

大学で学ぶなら授業だけでなく、学位も必ずとらなくては駄目です。海外では博士号や経営学修士号をもっていれば必ず名刺に入れますよね。直接仕事に役立っているかどうかより、大変な努力をし、学位をとるという目標を達成したことが、一種のクレデンシャルになっているわけです。日本では国立大学出身者が高学歴者とみなされていますが、世界ではビジネスマンでも、学士号だけでは学歴として不十分とみなされがちです。また、経済的な事情で大学を卒業していない場合でも、一定の条件があれば大学院にいける仕組みもあります。年齢に関わらず、「本当に学びたいときが学生としての適齢期」と考えられます。

ただ、大学院で学ぶことはあくまでオプションです。大事なのは個人の自主性であり、企業はやりたい人がやりたいことをするのを奨励するという形でないと、本当の教育効果はないと思います。

たとえば、ビジネスや経済学は、企業等で10年くらい働いた人が学ぶと効果的です。彼らが1年間でもじっくり勉強し論文を書くと、それまで個々の仕事をしながらばらばらに得てきた知識が体系的に整理でき、結果的に見識が広がります。ちょうど耳学問で英会話を学んだ人が、正式な英文法や英作文を学ぶようなもので、勉強が必ずおもしろくなるはずです。

大学で学ぶなら授業だけでなく、学位も必ずとらなくては駄目です。海外では博士号や経営学修士号をもっていれば必ず名刺に入れますよね。直接仕事に役立っているかどうかより、大変な努力をし、学位をとるという目標を達成したことが、一種のクレデンシャルになっているわけです。日本では国立大学出身者が高学歴者とみなされていますが、世界ではビジネスマンでも、学士号だけでは学歴として不十分とみなされがちです。また、経済的な事情で大学を卒業していない場合でも、一定の条件があれば大学院にいける仕組みもあります。年齢に関わらず、「本当に学びたいときが学生としての適齢期」と考えられます。

ただ、大学院で学ぶことはあくまでオプションです。大事なのは個人の自主性であり、企業はやりたい人がやりたいことをするのを奨励するという形でないと、本当の教育効果はないと思います。

学んだことを評価する仕組みや、

社員の出入りの垣根を低くすることも大切

——会社の制度で学位を取得させても、職場に戻るとすぐに退職してしまうという問題にはどう対処すべきでしょうか。

以前多くの企業で行われていた社費留学制度がそうでした。「会社が学費と給料まで払って勉強させたんだから、帰ってきたらお礼奉公をしろ」という考え方が時代遅れです。社員から見れば、せっかく苦労して学位をとったのに、それにふさわしい仕事をさせてくれないのですから、学位を評価して待遇してくれるところに転職してしまうのは当然です。昔の企業には、留学をご褒美だと考えているところがありましたよね。でももう、それは完全に古いです。そのためにも政府が雇用保険を活用して学費や生活費を支援するのは、企業には費用負担をかけず、休職のみを容認してもらうことで幅広い層が対象となる手法だと思います。

有能な社員が学位をとると辞めてしまうリスクはありますが、辞められたくなかったら、留まるインセンティブを確保すればいいわけで、辞めると損をするように囲い込むのは一番よくないことです。社員は囲い込まれると、モチベーションが落ちるし、逆に能力のない人が企業にしがみついてしまい、お互いにアンハッピーです。“逃げられる”ということを恐れずに、“逃げたらまた引き戻せばいい”くらいの考え方に切り替えて、社員の出入りの垣根を低くすることも、今後の日本の働き方には大切なのではないかと思います。

有能な社員が学位をとると辞めてしまうリスクはありますが、辞められたくなかったら、留まるインセンティブを確保すればいいわけで、辞めると損をするように囲い込むのは一番よくないことです。社員は囲い込まれると、モチベーションが落ちるし、逆に能力のない人が企業にしがみついてしまい、お互いにアンハッピーです。“逃げられる”ということを恐れずに、“逃げたらまた引き戻せばいい”くらいの考え方に切り替えて、社員の出入りの垣根を低くすることも、今後の日本の働き方には大切なのではないかと思います。

聞き手 孫亜文 萩原牧子 山口泰史

執筆 荻原美佳(ウィズ・インク)

執筆 荻原美佳(ウィズ・インク)

プロフィール

八代尚宏 氏

米国メリーランド大学で経済学博士。経済企画庁計画官、OECDシニアエコノミスト、日本経済研究センター理事長、国際基督教大学教養学部教授等を経て、現職。専門は労働経済学、社会保障。著書に『日本的雇用慣行の経済学』(日本経済新聞出版)、『シルバー民主主義』(中公新書)、『働き方改革の経済学』(日本評論社)、『脱ポピュリズム国家』(日本経済新聞出版)など。規制改革会議委員や経済財政諮問会議議員等を歴任。現在は制度・規制改革学会代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ