どうする、日本の雇用——崩れる通説に課題と変化の兆し

Global Career Survey 2024プロジェクトのおわりに

実態ベースでこれからの日本の雇用のあり方を考えたい——。日本の雇用のさまざまな課題が提起される中で、それらが「日本型雇用とはこういうものだ」というイメージ(通説)を前提になされていることに疑問を感じ、私たちが実施したのが「Global Career Survey 2024(以下GCS2024)」という多国間調査のプロジェクトであった。

本コラムでは、プロジェクトの総括として、GCS2024での検証結果をもとに行った有識者インタビューを振り返りながら、これからの日本の雇用のあり方について考えていきたい。

まずは改めて、GCS2024の概要をおさえておく。日本、ドイツ、フランス、英国、米国、中国、スウェーデンの7カ国で、企業などに雇用されている大卒以上の30代、40代を対象に調査を実施。さらに、民間(内資)企業にフルタイムで無期雇用される者(日本でいう正社員)に集計対象を揃え、日本型雇用の7つの特徴(「新卒一括採用」「企業主導の人事異動」「年功型賃金」「OJTによる育成」「幹部の内部登用」「終身雇用」「企業別労働組合」)が、現在の日本の雇用において特徴的であるのか否かを、多国間比較により検証した。詳細はWorks Report『「日本型雇用」のリアル』をご覧いただきたい。

その上で、結果をたずさえて、日本型雇用もしくは日本的雇用の有識者に、日本の雇用の実態や課題についてインタビューしたのが、連載コラム「日本の雇用のあり方を考える」である。では、本コラムの本題に入っていこう。

崩れる通説——OJTは日本の強みではなかった

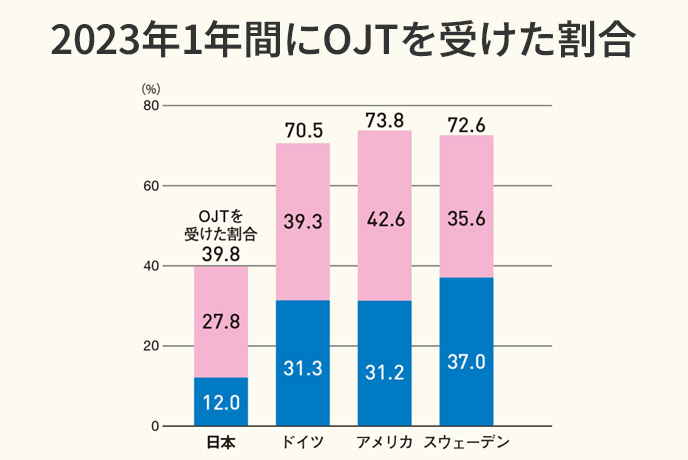

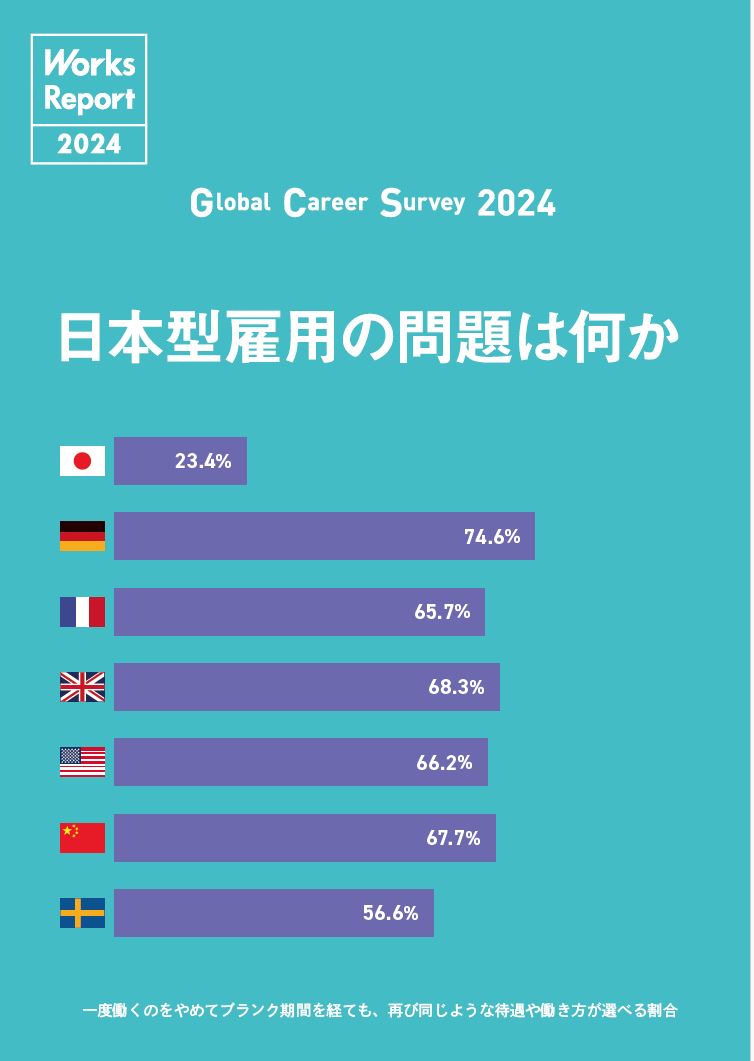

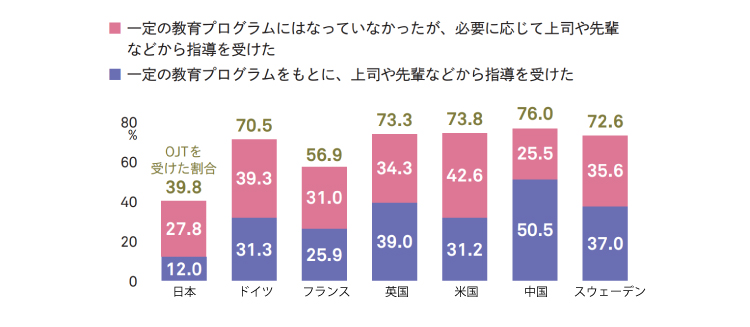

これぞ日本の特徴だ、強さだと言ってきたのが全然そうじゃなかった——。GCS2024の検証結果の中でも、濱口桂一郎氏をはじめ複数の有識者が着目したのが「OJTによる育成」を受けた割合の日本の低さだ。図表1を見ると、日本でOJTを受けた割合は39.8%と、7カ国の中で圧倒的に低いだけでなく、その中身は教育プログラムに基づかない、いわゆる現場任せのOJTであることがわかる。

図表1 2023年1年間にOJTを受けた割合

出典:『「日本型雇用」のリアル』

なぜ、日本のOJTが低いのか。私たちの問いに対して、計画的なOJTは、以前からホワイトカラーにおいては存在しなかったいう解釈が、複数の有識者からあがった。たとえば、八代尚宏氏は、日本のOJTを「現場で勝手に学んでいく仕組み」と言及し、藤本真氏は「多くの場合OJL(On the Job Learning)、つまり、自分でやりながら覚える」ものと捉えていた。濱口氏も「必死に見よう見まねでやった」結果、なんとかできたという体験を「OJTによる教育訓練と称していた」のではと解釈し、まさに「現場任せのOJT」だったと述べている。久本憲夫氏は、かつては、大卒ホワイトカラーの対象が限定されていたことに触れ、「数少ないエリートたちは優秀なので、特に育成せず本人任せでも十分仕事をこなせました」と、OJTが機能した背景を説明している。

そこに周辺環境の変化が加わり、OJTがいよいよ機能不全に陥った。一つは、経済状況やビジネス環境の変化である。「経済が停滞している現在の環境では、挑戦する場自体が少なくなり、ルーティーンの業務が増え」たこと、デジタル化などを背景に「過去のやり方は必ずしも意味がなくなり、先輩が後輩より能力が高いというOJTの大前提すらも、ひっくり返ってしまう」と、八代尚宏氏は変化について言及している。

2つ目の変化は、管理職の負荷の高まりだ。佐藤博樹氏によると「管理職が育成を考えた仕事の配分を考慮しているかがとても重要」にもかかわらず、「管理職が働き方改革から取り残され、ゆとりがない」ことに加え、部下が希望するキャリアも多様になり、「部下の育成業務自体が、昔に比べ複雑」になった。さらに、現場の人事権が弱いので、現場で育てあげても、いずれ異動で持っていかれる「育て損」が生じるという。部下を育てることにモチベーションが上がらず、現場の育成が放置されていく。

崩れる通説——業務命令から、本人の希望や同意に基づく異動へ

人材育成の課題が表出した一方で、通説と実態の間には、新しい雇用のあり方へと変化の兆しも見られた。日本型雇用においては、働き手は長期継続雇用と引き換えに、業務命令での職種や地域の異動を受け入れる「企業主導の人事異動」が特徴だと言われていた。

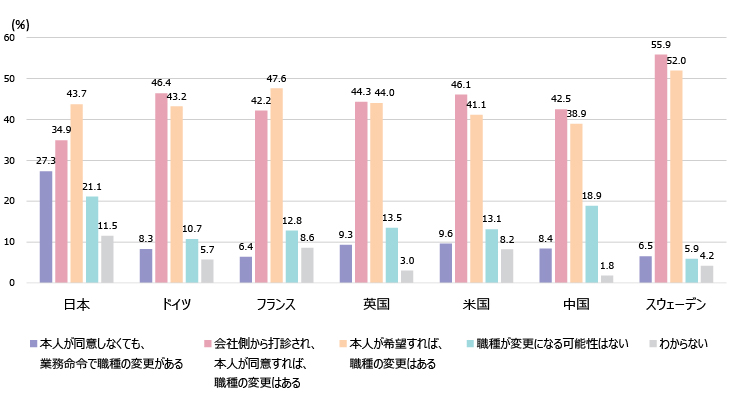

しかしながら、GCS2024での実態は異なっていた。職種変更の可能性(図表2)を見ると、「本人が同意しなくても、業務命令」で変更の可能性があると回答した割合が27.3%であり、これは他国に比べると高いものの、「会社側から打診され、本人が同意すれば、職種の変更はある」が34.9%と、本人の同意を前提とする異動の方が高かった。さらには、「本人が希望すれば、職種の変更はある」が43.7%と最も高く、この割合は他国と遜色なかった。日本の異動は、業務命令から、本人の希望や同意を踏まえたものに変化している。

図表2 職種変更の可能性(複数回答)

出典:『「日本型雇用」のリアル』

変化の背景には、構造的な人手不足があるだろう。もはや企業主導の異動や長時間労働といった「無限定」な労働者に依存した組織運営は立ち行かない。さらには、就業人生の長期化にともない、個人側に自身のキャリアに主体性をもつ必要性も問われる中で、「個人選択型異動」といったように、個人側に異動の選択肢を提示する企業が現れてきた。

「個人の希望」に基づく異動が少ない背景

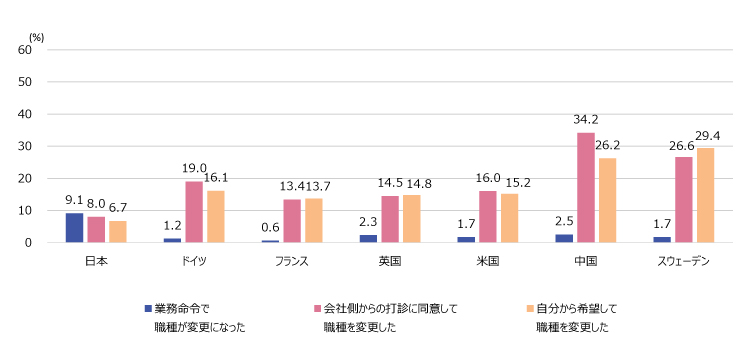

ただし、実際の経験率からは課題が見てとれる(図表3)。日本の「本人が希望」に基づく職種異動の可能性があるのは43.7%と半数近いにもかかわらず、異動可能性があって、かつ、実際に経験した人は、全体の6.7%に過ぎないのだ。

図表3 職種変更の経験率(複数回答)

※経験率は、変更の可能性があると回答し、かつ経験した人の全体の中での割合

出典:『「日本型雇用」のリアル』

長年キャリアの選択や同意など求められたこともなくやってきたのに、いきなり選べと言われても困りますよね——。「個人選択型異動」を導入しても、個人側が選べない背景として、藤本氏は日本企業の多くが、新たな選択肢に必要な能力開発などの組織的なインセンティブを示せていないことや、キャリア形成についてのコミュニケーションが不足していることを指摘する。

また、個人希望に基づく異動が少ない背景には、企業側の要因もある。佐藤氏によると「異動全体に占める社内公募による異動比率はまだすごく低い」という。「社内公募を導入している場合でも、管理職による優秀な部下の抱え込みの解消や異動に関する不満の解消、対外向けアピールとか、そんな程度にしか行われていない」。

個人主導に移行すると、突発的に生じた欠員の補充や、経営戦略にともなう事業への人材配置といった、企業主導でこその配置の柔軟性を手放すことになり、誰も手を挙げない仕事をどうするのか、といった企業側の懸念があるかもしれない。

変わらない日本型雇用——入口と出口の枠組みのもとで

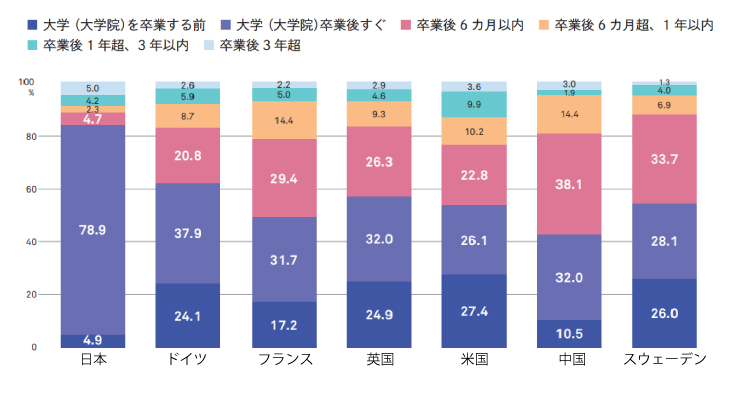

以上のように、通説と実態の異なりが明らかになった一方で、「新卒一括採用」から「終身雇用」といった日本型雇用の特徴が頑健であることも確認できた。大学・大学院卒業後にすぐに就職し(図表4)、勤続年数が長いのだ。八代充史氏は、新卒採用、定年制、長期雇用を3つの指標とするなら、「日本型雇用は今もあまり大きく変化していない」と言及している。

図表4 初めて就職した時期

出典:『「日本型雇用」のリアル』

要するに「入り口」「出口」の枠組みが変わらない中で、人材を育成できず、かといって、個人の主体性を引き出すといった、新たな試みもうまくいっていないということだ。現在の日本企業は、長期で塩漬け人材を貯蔵している状態にあるともいえる。

これらの実態を踏まえれば、いち早く、日本の雇用のあり方を見直すことが求められる。具体的にはどうすればいいのか。有識者インタビューではいくつかの対応策があがった。

① OJTを機能させる鍵は管理職 労働条件などの見直しを

まず、現場の人材育成を機能させるために、佐藤氏は、管理職の労働条件と権限の見直しに加え、管理職登用基準の見直しの必要性を強調する。「多様な部下の仕事意欲や育成、さらにはワーク・ライフ・バランスを考えてくれない人には誰もついてこない。仕事ができるだけで管理職に登用してはいけない」。現場のOJTを機能させる鍵は管理職にあり、早急な対応が求められる。

② 現場だけに任せず、人事が全体を設計し支援する

ただし、挑戦する機会の減少といった環境変化や個人の多様化、上司がもたない新しいスキルや能力の必要性を踏まえれば、現場任せの能力開発だけでは限界がある。藤本氏は、人事部門から職場管理者に人事の分権化が進んでいるというご自身の著書(『日本企業の能力開発システム』共編著、労働政策研究・研修機構)の結果も踏まえ、「社員の能力開発が何のサポートもなく職場に委ねられた状況は、現場にとてつもなく高い負荷を生んでいく」と警鐘を鳴らす。

③ 昇進以外のキャリアコースの開発を

主体的なキャリア形成を求めて個人側に選択肢を示すなら、その前提として、企業側に従来の昇進とは異なるキャリアコースの開発、そのための能力開発機会の提供やそれを踏まえたコミュニケーションが求められる。久本氏も「昇進しなくてもそれなりに働き続けられるようなホワイトカラーの人事政策、モチベーション政策を日本企業は開発する必要がある」と言及する。

個人主導に移行することで、企業主導でこその配置の柔軟性を手放すことへの対応とし、「転勤しないことをペナルティにするのではなく、転勤する人にインセンティブを与えるなど、企業がイニシアチブをとり続けつつも、制度を変えていく」という八代充史氏の提案は、これまでのあり方を再検討する一つのヒントになるだろう。

「個人主体」の海外でも多い「会社側からの打診」

また、個人側の選択を後押しする方法は、GCS2024の他国の結果も参考になる。日本での企業主導と対照的に、海外では個人主体でキャリアを選択すると言われている。しかし、GCSの結果から読み取れる範囲では「本人の希望」に基づく異動ばかりではない。先ほどの図表3を見ると、「会社側から打診され、本人が同意」を経る職種異動が、「本人の希望」に基づくのと同じ程度に、もしくはそれよりも割合が高いのがわかる。つまり、海外でも、会社側からの異動の打診は大いにあり、同意を経て、日本よりも多くの人が異動している。

自分の可能性は、本人だけでは見えない面があるだろう。主体的なキャリア形成を求めて個人を放置するのではなく、個人の希望や適性を踏まえた選択肢を提示するといった企業の役割が、多様な個人の選択を後押しし、またその可能性を広げるためにも、ますます重要になるだろう。

本コラムでは有識者インタビューとGCS2024の結果を振り返りながら、日本の雇用の課題やこれからのあり方について検討してきた。濱口氏の言葉を借りれば「厳しい自己認識からしか、物事ははじまりません。……今、ここからがそのはじまり」であり、この後、実態をベースに、それぞれの企業で雇用のあり方の議論がなされることを期待している。また、リクルートワークス研究所では、「個を活かす」ための人事の役割や、複雑性を増す「マネジメント」を機能から編みなおす研究プロジェクトが進み、ポスト開発に関する新たな研究プロジェクトも2025年度立ち上がる予定である。それらのプロジェクトに想いをつなぎ、実態解明を狙った本プロジェクトを閉じたい。

萩原 牧子

「Global Career Survey」研究プロジェクト プロジェクトリーダー。大阪大学大学院博士課程(国際公共政策博士)修了。株式会社リクルートに入社後、企業の人材採用・育成、組織活性の営業に従事。2006年にリクルートワークス研究所に参画。首都圏で働くひとを対象にした「ワーキングパーソン調査」の設計や、全国の約5万人を対象にした「全国就業実態パネル調査」の立ち上げを経て、2019年から調査設計・解析センター長を務める。個人の就業選択や多様な働き方について、データに基づいた研究、政策提言を行う。公共経済学・労働経済学専攻。専門社会調査士。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ