OJTを機能させる鍵は管理職。労働環境、権限、登用基準の見直しが必要

多様な人材活用やダイバーシティ経営に深い知見をもち、インタビューや定量調査の比較研究を通じて、日本だけでなく諸外国の人的資源管理にも詳しい佐藤氏に、日本と海外の実態を踏まえた具体的な日本の人材育成の課題を伺った。

OJTで最も重要なことは、

上司が部下の成長のためにどんな仕事を配分するか

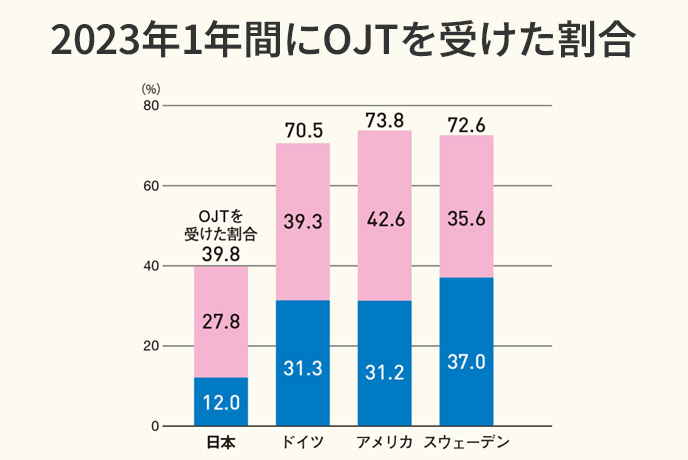

——日本は、他国に比べ、OJTを受けた認識が少なく、OJT自体も教育プログラムに基づかないものが多い。このGlobal Career Survey 2024の結果についてどう思われますか。

一定の教育プログラムを基にした計画的OJTと、プログラムに基づかないOJT、2つのOJTについて聞いているわけですが、日本では、たとえば新人が入社したら、1年目はここまで、2年目はここまでは経験させる、といった教育プログラムは実施していても、その後は明確なプログラムがない。初期キャリアで基本的な指導を受けた後、その後のキャリアでは、管理職が部下の能力伸長や次の成長につなげるためどのような仕事を配分するかは、上司のマネジメントに依存します。部下が一人前になった後も、管理職が育成を考えた仕事の配分を考慮しているかがとても重要で、今、そこがどうなっているのか、OJTとして認識されているのか、ということでしょう。私たちも管理職の調査をしていますが、海外の方が部下の育成をしっかり考えていて、それに比較して日本の管理職はまだまだという印象です。

OJTがうまくいっていない背景①

管理職が働き方改革から取り残され、ゆとりがない

——今、日本でOJTがうまくいっていない背景には、どのようなことがあるのでしょうか。

管理職に部下を育成するゆとりがないことが大きい。今、日本の現場では、管理職が長時間労働です。特に課長職は、プレーヤーとしての業務が非常に増えていて、マネジメント業務も削れないから、結果的にかなりの長時間労働になっています。それなのに、働き方改革を管理職まで含めて行っている企業はほとんどないんです。企業活力研究所で私が委員長として10年くらい前に実施した調査でも、課長が長時間労働で、かつプレーヤー業務の比重が多くなると、部下の育成やモチベーション管理ができなくなるという調査結果が出ています。

部下の育成業務自体が、昔に比べ複雑になっていることも長時間労働の一因になっています。今も昔も、部下に意欲的に働いてもらうためのマネジメントが大切であることは変わらないのですが、昔は、部下が希望するキャリアが皆同じで、育成につながるような仕事もたくさんあり、特に意識して育成しなくても部下は成長していけた。しかし今は、部下一人ひとり、キャリア希望は違うし、仕事以外にも「夫婦で子育て中」「男性も育児休業をとりたい」「ビジネススクールに行きたい」「親の介護がある」、中には「俺、管理職になりたくないです」なんていう部下もいて、一人ひとりの個別性が非常に高い。そうした多様な意向に配慮し、部下一人ひとりと「1on1」を行って、個別管理しながら育成につながるような仕事を配分していかなくてはならないわけですから、部下のマネジメントに必要な業務量は相当増えています。それを十分にはやれていないのが現状なのだと思います。

管理職のプレーヤー業務を減らして、部下育成など部下マネジメントにかける時間を確実にとれるようにしながら、管理職の労働時間をトータルで減らしていくことが、今後は大事になってくる。また管理職の評価で、部下育成に関する評価の比重が少ないことも、見直していかなければならないでしょう。

OJTがうまくいっていない背景②

現場人事権が弱く、部下を育成するメリットが少ない

——一方で、管理職自身の育成に対するモチベーションについては、どう思われますか。

日本は、課長職の人事権限が弱い。現場で育てあげても、人事権はすべて会社がもっているから、いずれ異動で持っていかれてしまう。いわゆる育て損です。だからモチベーションが上がらない。本気で部下を育成しても評価されないこともあり、ほどほどにやればいいと思うのは当然なのです。海外では、現場の管理職に人事権があって、一生懸命育てて、部下から「いい課長だな」と思ってもらえれば、自分のもとにいてもらえる。自分と部下の関係が良好であればリテンションできるので、育成意欲も高まります。

社内公募などでも、日本の場合、エントリーしてきた人を選ぶのは会社です。多少は現場管理職の意向も聞くかもしれませんが、最終の人事権は会社にありますよね。しかし海外では、公募をかけて何人かに絞ってショートリストを作るところまでは人事がやるけれども、最終的には、現場の管理職が決めるのです。そこまで現場に権限委譲していると、とった人の能力にやや問題があったとしても、「君が選んだんだよね?」となるから、現場の管理職がしっかり育成するようになるわけです。

OJTがうまくいっていない背景③

管理職の登用基準が古いまま。業績だけの人に育成はできない

——部下の個別性が高まり、OJTにおいても配慮が必要になっているとのことですが、管理職に必要な能力にも、変化はありますか。

「人的資本経営」という考え方が注目されています。社員のもっている能力を「資本」とみなし、能力を開発し、その能力をフルに発揮してもらい、持続的な企業価値の向上につなげようという経営のあり方です。社員に能力を発揮してもらうという考え方自体は、昔も今も変わりませんが、フルに発揮してもらうための「配慮」が、より重視されるようになっています。「配慮」とはつまり、管理職が部下一人ひとりに「1on1」をやって、希望やキャリア希望を聞いて、それを活かせるように個別に育成するという感じのことです。

会社として、そこに配慮するのは正しいことだと思いますが、実際には十分にやれていないという背景には、管理職の登用基準が昔から変わっていないことがあると思います。営業で言えば、多くの場合、業績を上げた人を課長にする。「そろそろ彼、上に上げなきゃ」という具合で登用していることすらまだまだある。しかし今や、いくら仕事ができても、多様な部下の仕事意欲や育成、さらにはワーク・ライフ・バランスを考えてくれない人には誰もついてこない。仕事ができるだけで管理職に登用してはいけないということなのです。部下の育成の観点からも、管理職の登用基準は見直すべき時期に来ていると思いますね。

キャリア自律できない社員は会社が作ってきた

——多様な人材の活躍をうたいながら、企業は「キャリア自律」をメッセージする以外に何もできていないように見えます。この点はどうお考えですか。

企業からすれば、社員が自分のキャリアを考えないから「キャリア自律」と言っているわけです。では、なぜ社員は考えなくなったのか。それは今まで、キャリアなど考えても仕方がなかったからです。たとえば、ビジネススクールで「自己申告の内容を会社が見てくれていると思いますか」と聞いて、「見てくれている」と答える社会人学生は非常に少ないのです。書いてもどうせ読んでくれない、希望を配置や異動に反映してくれないと思えば、今後のキャリアを考えたり、その希望を自己申告に書いたりしなくなるのは当然です。だから社員が自分のキャリアを考えない習慣は、会社が作ったようなものです。

「キャリア自律」をうたうのはいいです。ただし、それを言うからには、社員が希望を書いた自己申告の内容に関して可能な限り配慮するとか、あるいは「希望の仕事は今空きがないのでここで我慢してほしい」など、しっかりレスポンスをしなくてはならない。

最近は、社内公募を導入している企業も増えていますが、異動全体に占める社内公募による異動比率はまだすごく低い。社内公募を導入している場合でも、管理職による優秀な部下の抱え込みの解消や異動に関する不満の解消、対外向けアピールとか、そんな程度にしか行われていない。社内公募による異動が少なくとも異動全体の3〜4割にならなければ、社員が自分でキャリアを選べると思えるようにはならないでしょう。

先ほども話した通り、どこまで現場に人事権を渡すかも、今後の課題です。海外には社内公募のマイナス面に関する研究もあって、20年ほど前にイギリスで出たレポートによると、現場の管理職に採用を任せると自分より年齢が上の人をとらないなどの問題も起きています。それを防ぐためには、やはりある程度、会社に人事権を残すことも必要でしょう。ただし、昔のように、会社が一方的に社員のキャリアを決めることはもうやめるべきでしょう。会社が社員のためにいろいろと考えて提案し、丁寧に話し合って納得して社員が異動する、会社と社員のニーズと希望を調整するキャリア管理の方向に、まずは持っていくことが大切だと思います。

聞き手 萩原牧子 孫亜文 山口泰史

執筆 荻原美佳(ウィズ・インク)

聞き手 萩原牧子 孫亜文 山口泰史

執筆 荻原美佳(ウィズ・インク)

プロフィール

佐藤博樹 氏

一橋大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。雇用職業総合研究所(現、労働政策研究・研修機構)研究員、法政大学大原社会問題研究所助教授、法政大学経営学部教授、東京大学社会科学研究所教授、中央大学ビジネススクール教授などを歴任。専門は人的資源管理論、ダイバーシティ経営。著書に『人材活用進化論』、『人事管理入門(新装版)』(共著)、『ダイバーシティ経営と人材活用』(共編著)、『多様な人材のマネジメント』(共著)、『働き方改革の基本』(共著)など。兼職として、内閣府・男女共同参画会議議員、内閣府・ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議委員、経済産業省・新ダイバーシティ経営企業100選運営委員会委員長などを歴任。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ