2027年には主要機械の操作を完全遠隔化。作業員の安全確保と省力化を実現(西松建設)

【Vol.6】西松建設 技術研究所 副所長 山下 雅之(やました まさゆき)氏

山岳トンネルの施工はほぼ機械で行う一方、オペレーターには特殊技能が求められることから、無人化・自動化が容易に進まなかった。しかし長年の課題である人の安全確保に加え、人手不足が深刻化したことにより近年では各社が無人化・自動化に着手。なかでも山岳トンネルの無人化・自動施工を中長期計画の重要事項に位置付け、経営資源を投入してシステム開発に取り組んでいるのが西松建設である。同社技術研究所副所長の山下雅之氏に、開発の現状や将来構想を聞いた。

安全確保や人手不足への対応から「無人化・自動化」が待ったなしに

トンネルは用途や工法によって様々な種類があるが、山地などの岩盤を掘削する工法で造られるのが山岳トンネル。国土の7割を山地が占める日本では、古くから各地に隧道(すいどう)があり、本格的な建設工事としても日本初の鉄道トンネルが明治初期に造られるなどその歴史は古い。だがそれだけ長い建設分野でも、「無人化や自動化には、最も縁遠い世界でした」と山下氏は述懐する。

「工種的には機械化が進んでいる分野ではあるのですが、機械を操作するにあたり職人的な技能が求められるからです」と山下氏は続ける。「山岳トンネル工事では少しずつ発破して山の中を切り崩していきますが、日本の山は地質が不連続なことが多く、トンネル先端部の『切羽(きりは)』が進むたび、そのつど次の発破パターンなどの掘削方法を検討、判断しなければなりません。そしてその判断には、『山の様子がおかしい』『水の出方がなんとなくおかしい』などといった、ベテラン作業員さんの勘や経験が重要となります。最近ではその感覚を計測などにより数値化する取り組みがかなり進んできていますが、まだまだ五感で判断する部分も残っています」

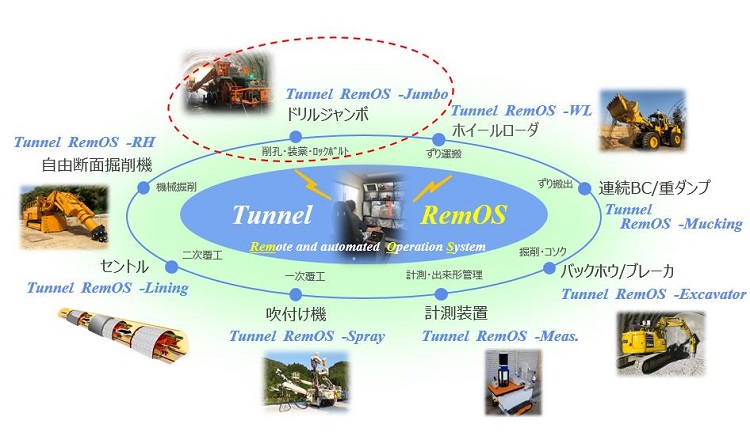

山岳トンネル無人化・自動化施工システム(トンネルリモス)(西松建設サイト)

山岳トンネル無人化・自動化施工システム(トンネルリモス)(西松建設サイト)

さらに山岳トンネル工事ではドリルジャンボやホイールローダ、吹付け機といった特殊な重機を各工程ごとに使用する。こうしたことから、作業員たちはトンネル専門部隊として一定のチームを組む場合が一般的である。掘削のプロ集団だけに、ほかの作業員に任せるのは難しい。またチーム自体も、近年ではどこも作業員の高齢化が進み、後継者不足が深刻化してきた。「若い人が集まらないのは、労働力人口の減少も背景にはありますが作業の過酷さも一因です」と山下氏。建設業界ではつらい仕事を「苦渋作業」と呼ぶが、山岳トンネルの場合、基本的には24時間体制で、作業員は昼夜を分かたず、光の差さない地下100メートル、200メートルの坑内に入る。暑い日も寒い日も粉塵の舞う中で重機を操作する。崩落や出水の危険も常に隣り合わせだ。

「作業員の安全確保を大前提に、苦渋作業からの解放や今後の人手不足への対応を考えると、もはや『無人化・自動化は難しい』と言っていられない時代になりました。トンネル工事の無人化・自動化は長期間を要するので、今から始めなければ、という強い危機感がありました」(山下氏)

各機械の要素技術を確立し遠隔操作を実現。将来的には全工程の作業を集中管理

西松建設による山岳トンネルの無人化・自動化施工システム「Tunnel RemOS(トンネルリモス)」の開発がスタートしたのは2018年である。まずは10年計画で、2027年までの目標を施工全体の遠隔化に定めた。「とにかく現場の最も危険な場所に人を入れず、苦渋作業から解放することが優先です」と山下氏は繰り返す。

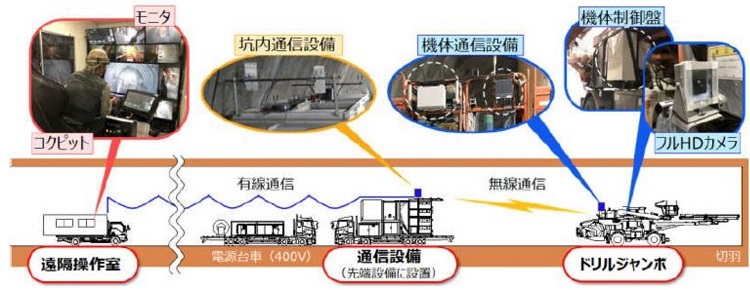

遠隔操作システム構成の一例(Tunnel RemOS-Jumbo)

遠隔操作システム構成の一例(Tunnel RemOS-Jumbo)

トンネル施工に使用する各重機は、工程順に記すと、地山を掘削する自由断面掘削機(機械掘削の場合に使用)、爆薬を装填するために切羽を削孔するドリルジャンボ、発破などによって生じる掘削ずり(岩石の屑)を搬出機に運び込むホイールローダ、ずりを搬出するベルトコンベアや重ダンプ、浮石などを落とすブレーカ、一次覆工を行う吹付け機などがある。工程別にこうした重機を使ってワンサイクルごとに1~1.5メートル程度掘り進み、このサイクルを何度も繰り返して場合によっては数千メートルにも及ぶトンネルを完成させるのが今のやり方で、これを踏襲し従来の重機を遠隔操作する方向で開発を行っている。2023年までにはそれぞれの要素技術を確立する予定だが、既にあらかたの工程に対する遠隔操作システムの試作機が完成しており、現在は作業員に試してもらうなかで使い勝手などについての意見を聞いて改良を図っている。

遠隔操作コクピットの一例(Tunnel RemOS-Jumbo)

遠隔操作コクピットの一例(Tunnel RemOS-Jumbo)

基本的なシステムは、無人で動く重機とそれを操作する遠隔操作室などから成る。ドリルジャンボ遠隔操作システム(Tunnel RemOS-Jumbo)を例にとると、重機本体には切羽とその周辺映像を遠隔操作室に送るためのフルHDカメラや機体制御盤、機体通信設備を搭載。遠隔操作室には走行用のレバーやペダル、削孔作業用の操作盤を備えたコクピットとモニタが設置されており、作業員はコクピットの運転席に座ってドリルジャンボを遠隔で操縦する。モニタから切羽近くの作業状況を確認できるのはもちろん、重機の音や振動もリアルに伝わる仕組みになっており、「どのシステムでも、実機を運転するのと変わらない感覚を目指しています」と山下氏。

現在、遠隔操作室はトンネル内の後方、切羽から離れた安全な場所に置いているが、「現在の技術では安全なトンネルの外に設置することも可能です。また、山間部の通信インフラがもっと整備されれば、例えば現場事務所やより遠隔地の支店・支社や本社(技術研究所内)から遠隔操作することも可能になります」と山下氏。また現在は、重機ごとに各遠隔操作室が紐付く「一対一」に近い形だが、最終的には複数の重機操作を1つのコクピットで行うマルチオペレーションシステムを考えており、既にドリルジャンボとブレーカはチャンネル切り替えによりレバー1つで操作できるようになっている。「まだまだ先の話になりますが、場合によっては複数の現場を1つの部屋で集中管理できるようになると思います」(山下氏)

2027年までに3割の省力化が目標。工法や作業員に求めるスキルが変化する可能性も

最初に開発を始めたホイールローダの遠隔操作を例にすると、現状では、実機を遠隔で操作した場合の作業速度は、作業員が実際に運転していた時よりやや遅くなった。「ホイールローダの場合、遠隔操作の作業速度は人が重機に乗って直接運転する場合の7割程度にとどまっています。そのほかの重機でもその程度になってしまうと考えていますが、今後はいかに有人運転の作業速度に近づけられるかが課題と考えています。優先課題が『危険な場所に人を入れないこと』なので現状では作業速度が落ちるのもやむを得ませんが、今後、マルチオペレーション化が進むと、試算では遠隔操作する作業員の数は、今の7割ほどで充足する見込みです。2027年までに30%の省力化を実現することを目標にしています」と山下氏。2027年から先は自動化を本格的に推進するのでさらなる省力化が見込める。「個人的には、現状に近い作業速度で遠隔操作ができるようになり、半分の人員で作業をこなせれば、効率は倍になると見ています」(山下氏)

最初に開発を始めたホイールローダの遠隔操作を例にすると、現状では、実機を遠隔で操作した場合の作業速度は、作業員が実際に運転していた時よりやや遅くなった。「ホイールローダの場合、遠隔操作の作業速度は人が重機に乗って直接運転する場合の7割程度にとどまっています。そのほかの重機でもその程度になってしまうと考えていますが、今後はいかに有人運転の作業速度に近づけられるかが課題と考えています。優先課題が『危険な場所に人を入れないこと』なので現状では作業速度が落ちるのもやむを得ませんが、今後、マルチオペレーション化が進むと、試算では遠隔操作する作業員の数は、今の7割ほどで充足する見込みです。2027年までに30%の省力化を実現することを目標にしています」と山下氏。2027年から先は自動化を本格的に推進するのでさらなる省力化が見込める。「個人的には、現状に近い作業速度で遠隔操作ができるようになり、半分の人員で作業をこなせれば、効率は倍になると見ています」(山下氏)

2027年までには完全に現場の危険箇所に人を入れない状況を実現し、それ以降順次、自動化した重機を現場実装するのがこれからの同社のシナリオ。現在はドリルジャンボ遠隔操作システムへのフルオート削孔機能の実装を進めている。その機能を使うと、あらかじめ削孔位置や角度の情報を入力しておくことにより計画どおりの発破パターンの自動削孔作業が可能となる。オートモードにするとコクピットでの操作は走行だけで、ほかのレバーに触ることはなく、基本的に人は作業を遠隔で見守り、異常時のみ対処する形になる。そうなればますます省力化が進む。次には装薬(爆薬装填)の完全無人化、ホイールローダや吹付け機の自動化と順に進めていく予定である。自動化にあたっては、センシング技術の発達が鍵を握るという。

山は生き物であり、掘削による地山の変形はもちろん、ささいな状況の変化も施工に重大な影響を及ぼす恐れがある。これまではそうした変化を、坑内計測だけでなく作業員の五感でも察知し、崩落などの危険を回避してきた。「センシング技術を組み合わせてこれを代替しようとすればするほど、人の五感のすごさを思い知ります。作業員の『暗黙知』をいかに適確に数値化して、『形式知』に持っていけるかが今のところ最大の課題であり、これは自動化を進めるうえでも非常に重要な要素と考えています」と山下氏。

「暗黙知」を取り入れるため、トンネルリモスの第1段階では、作業員が混乱せず実機と同じ感覚で操作できるよう、そのまま同じ機械の遠隔バージョンを作った。「しかし先々は、自動化に合わせた掘り方に変わるのではないでしょうか」と山下氏は予測する。「例えば高速掘進ができるトンネルボーリングマシン(TBM)。これは、山の状態が安定していないと現状では使用が難しいのですが、技術開発が進めば様々な地質に対応し、速度も安定して出せるようになります。狭い坑内に細々とした機械をいくつも入れるのではなく、万能の大型機を開発するという未来も考えられます」(山下氏)

さらに「新しい時代になると、作業員に求められるスキルも変わるかもしれません」と山下氏は続ける。「今のような経験や勘に根ざした特殊技能ではなく、遠隔用のレバーやスティックを自在に操るといったスキルです。そうした面ではデジタルネイティブであり、ゲームなどに親しんだ若い世代の雇用も期待できるのではと想像しています」(山下氏)

西松建設では「2027年その先へ」として、デジタルトランスフォーメーションにより同社を変革する「西松DXビジョン」を発表しているが、そのなかで山岳トンネルの遠隔・自動施工を目標とするスローガンが、「現場力がシンカしたスマート現場」。自動化により“スマート”になった働き方が若い世代に訴求し、労働力の確保につながる未来が訪れるかもしれない。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ