実習で戦力化し、現場に送り出す スタート地点の「タオル折り室」はセーフティネットにも

医師の働き方改革に伴い、病院では看護師や薬剤師、臨床検査技師などに医師の業務を移行するタスクシフトが進められている。しかし看護師およびコメディカル職自体も、決して余裕があるとは言えないのが現状である。そうしたなか、奈良県立医科大学では障害者の採用と定着に力を注ぎ、結果的にそれが医療従事者のタスクシフトに貢献している。障害者雇用の取り組みを立ち上げ、現在はコンサルタントとして法人外からサポートを続けている岡山氏に、採用から定着にわたる仕組みやそのポイントを聞いた。

基礎情報 合計33人(2024年12月時点)

| 精神障害-発達障害 | 3人 |

| 身体障害 | 6人 |

| 知的障害 | 24人 |

就労目的実習はおよそ1カ月。戦力になる可能性を慎重に見極める

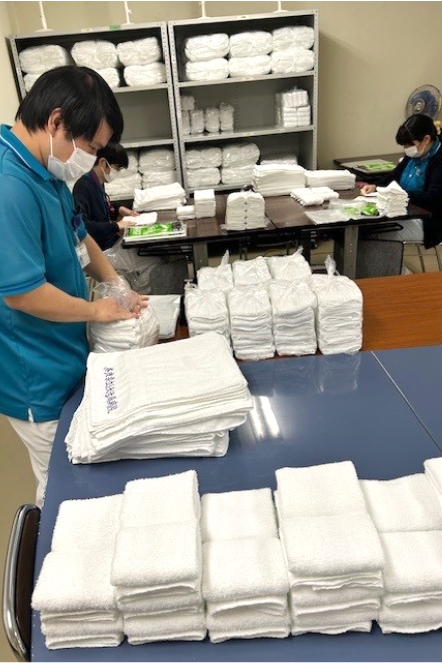

奈良県立医科大学附属病院の一角には、「タオル折り室」と呼ばれる小部屋がある。病院では患者の清拭をはじめ、日々、膨大な量のタオルを消費するが、タオル折り室にはほぼすべての病棟に補充するタオルが集まる。洗濯済みの清潔なタオルを次々と畳み、時折古く傷んだものを除くのは、障害者雇用で採用した職員である。当初は病棟でタオル折りを行っていたが、集中してできるよう院内中央部の廊下に専用の部屋を作った。現在は専従の職員が1人だが、ほかにも別の者が入っては出ていく。「採用を決める実習の基本作業はタオル折りです。つまりこの部屋は、障害のある職員の最初の仕事場であり、“送り出し拠点”なのです」と岡山氏は表現する。

岡山 弘美氏

岡山 弘美氏

奈良県立医科大学が本格的に障害者雇用に取り組み始めたのは14年前である。2011年に法定雇用率を下回り、労働局から指摘を受けたことをきっかけに着手し、当時、附属保育園が民間委託になるタイミングで園長を務めていた岡山氏が障害者雇用推進課長に抜擢された。重度心身障害児の療育経験などを買われたためだ。岡山氏は現在、障害者雇用のコンサルティングサービス会社を起業し、引き続き奈良県立医科大学の取り組みを支援している。岡山氏は採用や配属、サポートの仕組みを構築し、退職後の現在もそれは引き継がれている。着手した当時は特別支援学校からの新卒採用が多かったが、年々、中途採用も増えてきたという。

応募してきた障害者には、支援体制を整えるため、まず県の障害者就業・生活支援センターに登録してもらう。そのうえで病院見学を経て実習になるが、「実習を希望する方はどのような障害があってもお断りすることはなく、全員を受け入れています」と岡山氏。最初は「体験実習」と位置付け、平均して2週間ほど行った後、就労目的の実習に入る。期間は1カ月で、2週間目および実習最終日に振り返りをして採用に至る。

体験実習、振り返りと複数のチェックポイントを設けているのは、人命に関わる病院ということもあり、また戦力になるかどうかを慎重に見極めるためである。「体験実習の段階で1時間ももたずにタオル折りに音を上げる方もいれば、就労目的実習を終えても採用しないケースもあります。また、採用が難しいものの、『どうしても働きたい』という方に、いったん障害者就業・生活支援センターのほうでタオル折りの自主訓練をしてもらい再びチャレンジいただいたこともあります。このときは『まだできていないね』と何度もセンターに戻し、ようやくマスターしたので採用しました。厳しいようですが、仕事に関しては必ず立派に働いてくれると信じ、むしろ過剰な配慮はしないよう心がけています」(岡山氏)

最初の作業のタオル折りで見るのは、「標準的な手先の器用さに加え、黙々と同じ作業を続けられる持続性や、作業に関わる人との関係性などです」と岡山氏。タオル折り室から各病棟には1日平均で1800枚のタオルを届けているが、実習生の目安としては1時間に100枚、1日600枚畳み続けられることが合格ラインである。併せてほかの仕事ができそうか、どの部署の仕事が合いそうかも検討し、「タオル折り専従でも構いませんが、ほとんどの場合は就労目的の実習期間中にいずれかの病棟や部署に送り出していました」。岡山氏自身が実習の様子を確かめることもあれば、実習生にタオル折りを教える「係員」から報告を聞いて決めることもあったが、どちらにせよ岡山氏が送り出しの可否や部署を判断していた。

各部署の仕事を実習生に教える教育係の役目は、実習先に配属されている障害者職員が務めている。彼らからゴーサインが出るかどうかも採用の可否に大きく影響するため、慣例的に障害者職員のことを「係員」と呼んでいる(以下、係員)。このフローが軌道に乗り始めたあたりから、岡山氏は「係員配置の全部署制覇」を目指すようになり、一時は達成している。当初は患者に近い現場での就労に医療スタッフの抵抗が強かった精神科病棟や集中治療室、高度救命救急センターにも配置実績があり、個人の適性とマッチさえすればどの部署でも戦力になると信じて、岡山氏は現在欠けている部署にはまたすぐに配置してほしいと願っている。

一連の業務を託される係員も。検査技師や看護助手の「タスクシフト」に貢献

病棟をはじめ各部署で係員が行っている作業は、ベッド周りの設備や車椅子などの清掃、備品の洗浄、消耗品の補充と多岐にわたる。事務領域ではパソコンデータの入力や書類整理を行っている。

そのなかで個々の能力やそれに伴う周囲の信頼により、自然と業務の幅が広がったり、高度な業務を任されたりする者もいる。たとえば病理室では、摘出臓器などの病理検体を、保管義務により概ね半永久的に保存するが、作製された顕微鏡標本を整然と並べ、パラフィン・ブロック(※標本の蝋詰め)を行い、たまったブロックを地下に保管するといった一連の作業を、広汎性発達障害がある係員が1人で担っている。以前は病理検査技師が行っていた業務である。さらに最近では、標本診断後に返却された検体のスライドを、検体依頼書の番号と突き合わせて並べ直す作業も進めている。「追加の検査があるときも、その日に予定されている標本のブロックを既に並べています。欲しいブロックが地下の保管庫にあると、膨大な量なので探し出すのが大変ですが、彼は迅速に届けてくれ、本当に仕事が早くて助かっています」と検査技師も手放しで絶賛する。以前は技師が検査のかたわら細かな保管作業に追われていたため、入れ違いや取り違いが生じることもあったが、今では皆無である。彼は以前、会議の録音を文字起こしする業務を担当していたが、耳からの情報を処理することが苦手で、十分に能力を発揮できなかった。しかし、数字を追う作業が求められる病理室での仕事は、彼の得意分野と合致した。技師の負担を軽減する“タスクシフト”として、保管にかかる業務全般を安心して任せられる係員は、欠かせない戦力となっている。

もう1人、60床の混合病棟で活躍する中度の知的障害がある係員の働きぶりも出色である。急性期病棟のため入退院がかなり多いが、「今では毎朝、何時にこのベッドの患者が退院して、何時に新しく入るという情報を書いた病棟マップを渡すだけです。いちいち作業を指示することはありません」と看護師長は語る。くだんの係員はベッドが空くと速やかに掃除してベッドメーキングを行うほか、合間に洗い物も進んで片付ける。清拭に使う洗浄ボトルや耳鼻科の治療に使われる注入ボトル、また患者が使ったコップや湯飲みなども含めて、「やはり感染などのリスク管理を考えると、洗い物も簡単に済ますわけにはいきません。消毒液に浸漬したりきっちり乾燥させたりと手間がかかるのですが、手順通り正確にやってくれます」と続ける。こうした作業は従来、看護師や看護助手が行っていたが、「一つ一つ覚えるたびに、『次にできることはないですか』と自分から聞いてくれるので、任せるにつれどんどん業務の幅が広がっていきました」と看護師長。緊急入院で慌ただしいときも素早くベッドメイクするなど時間的なプレッシャーにも強く、「看護師もナースコールに以前より早く対応でき、点滴管理にも時間を割けるなど、本来の業務に集中できるようになりました」。

初日から独り立ちし、なくてはならない戦力に。定着支援も充実

「配属部署に送る以上は、初日から独り立ちして働いてほしい。実習期間中に(配属予定先の)仕事を覚えていただくのはそんな意図もあります」と岡山氏は語る。時間内に目標をクリアする、指示に正確に従う、といった汎用スキルはタオル折りの実習中にフィードバックを繰り返して身に付けていく。「現場スタッフの中から教育係やメンターを任命することはありません。指示どおりに動く力は鍛えていますし、何ならわからないことを聞いたりする『先輩』も自分で見つけています。相性や話しやすさなどで自然と決まっていくようです」と岡山氏。これには現場のスタッフが実習中および初期の教育指導に時間を取られないという利点もある。係員には特に指導方法などを教育してはいないが、後輩に教えることは自身の学びや成長、自信にもつながっている。

戦力になる係員に長く活躍してほしいとの思いから、岡山氏は休日や欠勤対応などにも一定のルールを定めた。現在、係員は土日が完全休日で、また平日に欠勤しても代理の係員は手配しない。土日休みは安定した働き方を保証するため、欠員のままにするのは「急に休むと迷惑をかける」という本人の責任感を醸成するためだ。一方で、係員の不在によりその価値を改めて現場に感じてほしいという意図もあった。「5年前には労働基準法の改正(※)を機に、全係員を5日間休ませたところ、『誰でもいいから出勤させて』と悲鳴のような電話が殺到しました」と岡山氏は振り返る。先の看護師長も「ぜひ土日にも来てほしい」と切望していた。今では係員をリスペクトし、病院では「できないことより、できることを探す」というスタンスで受け入れが進んでいる。また、障害者就業・生活支援センターや特別支援学校とは、実習中だけでなく採用後も連携して定着を支援している。センターの支援員とは定期的に会合を行い、個人の課題や成長を家族に伝えてもらっている。

わけても定着支援のまなざしを物語るシンボリックな存在は、やはりタオル折り室だ。「障害の有無にかかわらず、誰でも仕事が嫌になったり、職場の人間関係に悩んだりすることがあるでしょう。係員がそんな状態に陥ったとき、タオル折り室に戻るシステムにしました。しばらく羽を休めて英気を養い、元気に復帰してもらうことで離職防止につながっています」と岡山氏。「いわばよい意味の逃げ場です」と謙遜するが、まさしく現場目線のセーフティネットと言える。

こうした取り組みが功を奏し、現在は法定雇用率を上回るのみならず、1年後の定着率も9割とかなり高い。タオル折り室の係員は勤続3年、病棟では10年近い係員とも出会った。今後の課題は配属部署を判断し、現場との問題解決を図っていた岡山氏の役割を病院内でどう展開するか、また事務作業が多い大学での受け入れをどう進めるか、などであろう。持続可能な仕組み化のさらなる拡充に期待したい。

(※)2019年の労働基準法改正により、労働者全員が有給休暇を年に5日以上取得することが企業に義務付けられた。

TEXT=稲田真木子

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ