「得意」を生かし、「苦手」を補う組織運営により ハイパフォーマンスを実現

障害者の法定雇用率の引き上げが続くなか、大企業を中心に障害者の雇用に特別の配慮をした「特例子会社」が全国的に増加している。「特別の配慮」に学ぶべき点が多い一方で、事業としては黒字化に至らず、障害者の戦力化を図れていない会社も多いのが現状である。その課題をクリアして注目を浴びているのが、西部ガスホールディングスの特例子会社・西部ガス絆結(ばんゆう)である。同社を創立した船越氏に障害者活躍の考え方や組織づくりのポイントを、リーダーの大蔵氏に現場実感を聞いた。

基礎情報 合計12人

| 精神障害-発達障害 | 10人 |

| 身体障害 | 3人 |

| 知的障害 | 4人 |

(※手帳複数所持により障害別は延べ数/2025年4月1日時点)

設立初年度から連続黒字の優良特例子会社。親会社以外の受注も増加

福岡市博多区。西部ガスホールディングス本社が入る駅ビルの地下に、「コピーセンター絆結」がある。名刺の作成、パンフレットのデザイン、コピー、書類のスキャニングデータ化など、ビジネス関連のサービスを提供している。ノベルティグッズのTシャツやボールペンなどのオリジナルデザインにも対応可能であり、その幅広いサービスから、一般の顧客も年々増えている。現在では年間売上の約半分を親会社グループ以外から獲得している。

西部ガス絆結は、コピーセンター絆結と就労支援事業所「ワークオフィス絆結(※1)」を運営しており、全体の年間売り上げは約1億5000万円(2023年度)に上る。そのうち半分の7500万円が親会社グループ企業からの受託業務である。後の半分のうち就労支援事業所の売り上げを差し引くと、3500万円が他の法人顧客や個人顧客からの売上である。つまりコピーセンター絆結では、総勢18人の社員で年間1億円以上を稼いでいる。社員の約70%、12人が障害のある社員である。

経常利益は2017年の設立時から7年連続で黒字を達成している。社員に還元する方針から決算賞与も支給している。特例子会社が事業を黒字化する事例はまだ珍しく、全国から視察が絶えない。しかし、船越氏は「視察される方の多くは、『障害者にはできることが限られている』『健常者と比べて何倍ものサポートが必要』という固定観念を持たれています。まずそれを変えることが大前提です」と指摘する。「『障害』と一括りにされがちですが、できないことは一人ひとり違うため、それは一律の『障害』ではなく『苦手』なのです。一方で得意なことも多く、健常者と何ら変わりません。ただ障害者の場合、できる・できないの凸凹の差が大きいため、場合によっては手厚いサポートが必要になる。障害者と健常者の違いはそれだけです」と述べている。

船越氏がそのように考えるようになったのは、自身の子供がきっかけである。次男は幼少期に知的障害と発達障害を伴う自閉スペクトラム症と診断された。育てるなかで、数字の計算や口頭での説明が苦手である一方、視覚情報に対する記憶力がずば抜けていて、昔の出来事を写真のように記憶し、十数年経っても具体的に説明できるなど、息子の卓越した能力に何度も驚かされた。「彼の能力に触れるたびに、障害とは何だろう、こんなに素晴らしい『得意』を生かさないのは社会にとってもったいないと感じるようになりました」と船越氏は語る。長年勤めた西部ガスを辞し、社会福祉士の資格を取得するなどして福祉を学んだ後、就労支援事業所を設立したのも船越氏の考える働き方を実現するためである。3年後に古巣の西部ガスから声がかかり、M&Aにより2017年から特例子会社として西部ガスグループの障害者雇用の中核を担っている。

「得意」を見つけるには周囲の手助けが肝要。緩やかなチーム制で苦手をサポート

同社の特徴は、「得意」を生かし、「苦手」を補い合う組織運営である。「私たちが注目するのはあくまでハイレベルの能力です。できない部分はチームとして他の人が補えばいいのです」と船越氏は語る。「これを私たちは『網の目の関係』と言っています。企業が『平均的に何でもできる人材』を良しとするのは、辛口になりますが管理が楽、すなわち上司にとってのみメリットがあるからです。しかし多様な人材がいるほうがダイナミズムが生まれ、組織は間違いなく強くなる。私はそう信じています」と熱く語る。

最初に行うのは「得意」を見つけることである。デザインやデータ入力などさまざまな業務を経験するなかで、自然と本人が好きなことや集中できることがわかってくる。周囲が注意深く観察し、「上手にできていること」やその兆しを見つけることも重要である。「障害のある方の多くは、経験値が圧倒的に不足しています。親も『普通の人に近づけよう』と苦手の克服に躍起になるあまり、わが子の優れた能力を見逃してしまいがちです。結果、本人に『自分はこれが得意』という自覚がなかなか生まれないのです」と船越氏は指摘する。

自分の「得意」を発見した社員は、その業務でめきめきと力を発揮する。成果物は、実際に制作を担当した者が直に顧客とやりとりする。「制作以外でも、営業、接客、電話応対、品質チェック、納品、集金業務と、得意であれば障害に関係なく何でも行い、全員が自分の得意とする業務でフロント(顧客と接する前線)に立つ。お客さまと顔を合わせ、『ありがとう』『うれしい』と感謝されると自信が付き、モチベーションもさらに向上します」(船越氏)

基本的には一人ひとりが担当業務を持ち、そのなかで苦手なことは得意な社員に手伝ってもらう。あるデザイナーを例にすると、自由な発想によるロゴ作成は得意だが数字や計算は苦手といった特性がある。口答指示による理解が苦手な社員にはわかりやすい文書で指示をし、理解と認知を促す。仕上がりの品質チェックの作業も得意な人が対応している。

一般の特例子会社では、健常者の業務は障害者を支援することであり、「指導する人」と「指導される人」という構図になっている。障害者はあくまでも作業担当であり、他人の仕事をチェックするような責任は持たせられていない。「しかし障害者の中には、健常者よりチェックが得意な人もいます。当社では何よりも、障害者と健常者が互いの『得意』と『苦手』を組み合わせてサポートする環境づくりを意識しています」と船越氏は語る。

現在は誰かが休んでも、他チームからの応援も含めて代わりの者が対応できるフォロー体制を強化している。急な体調不良でも、安心して休めることが定着の一助になるという考えからである。いわば「緩やかな固定チーム制」であり、おのずと社員間のコミュニケーションも活発になっている。「専門用語では心理的安全性と呼びますが、『この仕事は苦手です』『助けてください』と安心して言える職場になりました。この点もきわめて大切だと思います」と船越氏。

経営者として船越氏が意識しているのはガラス張りの経営である。年始の挨拶や年2回の賞与前などに全社員に会社として大切にしたいことをメールメッセージで伝えるほか、年度初めに行う決算報告会では前年度の1年間の詳細な収支状況を社員全員に開示している。「担当業務ごとに年間売り上げ、顧客別売り上げなど細かく記載しているので、誰もが自分の仕事の成果を知ることができます。数字という目に見える形で自己評価を行うことで自信が付くようです」(船越氏)

就労支援事業所での訓練・準備でミスマッチを防ぐ

現在、コピーセンター絆結で働く障害のある社員の多くは、同社の就労支援事業所「ワークオフィス絆結」の卒業生だ。「事業所の訓練でそれぞれの『得意』をわかったうえで志望しているため採用もスムーズです」と船越氏は語る。

さらにミスマッチを防ぐ効果的なアイテムとして独自の「サポートシート」を活用している。これは本来、就労支援事業所に所属する際に本人自身が作成する基礎情報(個人情報・プロフィール・フェイスシート)であるが、「所定の様式はわかりにくく、また仕事に直結する内容ではないので当社ではオリジナル版を作りました。本人が障害発症の経緯や特性、対処法を書くことで自己理解や障害受容が進みます」と船越氏は語る。同社では採用選考にあたり、このサポートシートを履歴書、職務経歴書とセットにして提出してもらう。「仕事に関連する得意なことや苦手なこと、体調不良のサインや自分自身でのリカバリー方法、会社に配慮してもらいたいこと、さらに本人の癖や思考パターンみたいなものまで記しているため、採用の際に大いに参考にしています」(船越氏)

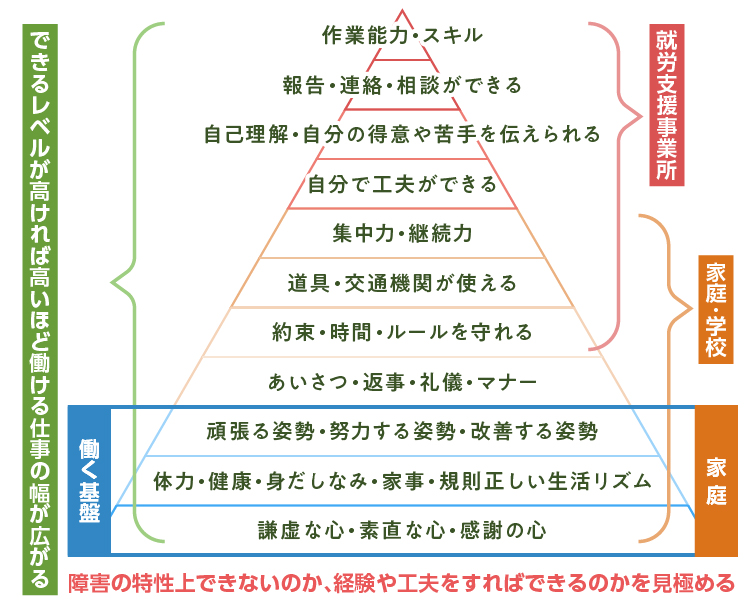

また「職業準備性ピラミッド(※2)」のオリジナル版「働くために必要なこと」も作成している。家庭で身につける力と就労移行支援(福祉)で身につける力に整理していることが特色である(図表)。なかでも、「自分で工夫ができる」より上の層は、就労移行支援が担う専門領域である。家庭や学校は、「集中力・継続力」から下の土台を固めるのが役割である。採用の際には、このピラミッドがどの程度形成されているかの確認が大切だという。

図表 働くために必要なこと

出所:西部ガス絆結提供資料

雇用後の活躍には苦手を開示しやすい「社風」が影響する

こうした障害者の自己理解・障害受容の取り組みや就労準備をして採用しても、定着や活躍に結び付かない企業もある。いったい何が違うのだろうか。

そのヒントになるのが、現在コピーセンター絆結のリーダーとして活躍する大蔵氏の言葉である。大蔵氏はうつ病を患い、ワークオフィス絆結の支援を経て別の企業に就職したが、試用期間中に退職した。入社直後の電話応対で社員の名前がわからないにもかかわらず周囲の助けを得られず、電話が取れなくなったのをきっかけに孤立してしまったのが理由である。「退職手続きに行った際、返された封筒の中に『力になれず申し訳ない』というメモが入っていたのが印象に残っています」と振り返る。「個別では、そんな社員はたくさんいたと思うのですが、集団になると『この人は役に立たない』という空気が同調圧力になって誰も手を差し伸べてくれませんでした。集団の空気すなわち社風です。どれだけモノが言えるか、助け合えるかといった社風が、社員が能力を発揮するための大きな要素だと思います」と大蔵氏は語る。

大蔵氏は今、大勢の人の前で臆することなく話をし、船越氏とも率直に「激論」を交わす。仕事で評価されたのはもちろん、船越氏に連れられて講演会なども経験し、「自分の障害を開示することにためらいがなくなっただけでなく、むしろ障害を強みに変えられると思うようになりました。今では西部ガスホールディングスの産業医の依頼を受けて、うつ病から復職する西部ガスグループ社員を支えるピアリワークも担っています」と頼もしい。

一人ひとりの得意を見いだし、信頼して仕事を任せるとともに苦手を補い合う、フラットな組織風土を一朝一夕に築くのは確かに難しいだろう。しかし冒頭、船越氏はこう言った。「障害者と健常者の違いはサポートの労力の多寡だけです。そのサポートを煩わしく感じる企業に、決して戦力化はできません」。併せて、高いパフォーマンスを発揮する社員の雇用機会も逃していることを付け加えておきたい。

(※1)2025年3月31日閉所。

(※2)高齢・障害・求職者雇用支援機構が発行しているチェックリスト。働くために必要な力を①健康管理、②生活リズム、③対人スキル、④基本的労働習慣、⑤職業適性の5段階に整理している。

TEXT=稲田真木子

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ