複数回の実習が障害者の戦力化と 職場の定着に大きく貢献

ASKUL LOGISTは障害者の雇用拡大に成功した企業として数々の賞を受け、全国の関係者にも広く知られている。2012年に特別支援学校から新卒者を採用して以来、毎年採用を続け、その数は現在150人を超えている。定着率も8割と高く、人事制度や環境整備など学ぶ点は多いが、特に入社前に行う複数回の実習が障害者の戦力化と長期定着に寄与している点に着目したい。雇用拡大の功労者である坂井氏に実習の仕組みを中心に話を聞いた。

基礎情報 合計160人(2024年時点)

| 精神障害-発達障害 | 40人 |

| 身体障害 | 16人 |

| 知的障害 | 104人 |

障害者の能力の高さを実感。法令順守から積極採用に姿勢が変化

ASKUL LOGISTはオフィス用品で知られるネット通販大手・アスクルのグループ企業である。2009年の設立以来、入出庫管理から配送までアスクルの物流を担っている。障害者雇用に着手したのは設立の2年後と早く、特例子会社ではない。「始めたきっかけは法定雇用率を達成するためでした。現在は長期的な労働力不足に向けた対策の一環として、積極的に採用しています」と坂井氏は語る。

坂井 博基氏

坂井 博基氏

採用された障害者の多くは物流センターに勤務し、ほかの従業員やパート・アルバイトと同様に、入荷商品の検品や注文商品のピッキング、梱包・出荷作業などの物流ライン業務に従事している。フォークリフトの操作や商品の補充、物流事務などの関連作業も行っており、評価基準も同一である。「物流作業自体がシンプルで覚えやすいこともあり、実際に働いてもらうと、障害のある社員のほうが、能力が高いと感じることがしばしばあります」と坂井氏は語る。「当社には比較的、知的障害と精神障害の社員が多いのですが、彼らの中にはハンディ端末で商品情報をスキャンする際に一瞬ですべての情報を記憶する方もいれば、これまで一度もミスをしたことのない方もいます。戦力として優れていることが、積極採用に舵を切った理由です」と坂井氏は述べている。

作業場には、指定以外の商品のバーコードを読み込むとアラートが鳴るなど、誰もがわかりやすくミスを防ぐユニバーサルな仕組みが構築されている。そのため、障害の有無にかかわらず「職場のどこにでも誰かがいる」という考え方で、個々人の「得意」や「適性」を踏まえて配置している。「同じ社員としてフラットでありたいという思いから、現場には特に『支援者』も置いていません。一緒に働く仲間たちが皆で教え合い、助け合っています」(坂井氏)

障害がある社員は全員無期雇用で、入社当初から月給制である。給与額や評価の方法はほかの社員と同じで、昇給・昇格してリーダー職に就く者も珍しくない。たとえば、入荷品を棚に格納するエリアの責任者として活躍する社員がいる。「彼は10人ほどのチームのリーダーとしてメンバーに指示を出すほか、商品が棚に収まりきらないと判断して自ら別の棚を用意したり、ほかのフロアと連絡を取り合って当日の段取りを組んだりと、責任者として仕事を遂行しています。段取りや他部署との連携といった、いわゆる非定型業務までは任せない会社も見られますが、『こんなことはできないだろう』と思い込んでいるだけにすぎません。皆さん当たり前にできています」と坂井氏は強調する。

支援者がいなくてもさまざまな業務をマスターし、自発的に動き、リーダー的ポジションでも活躍する。これには採用選考の段階で、ある程度の伸びしろが確認できている点が大きい。特に特別支援学校と連携し、複数回の実習を通して能力向上が見られていることが、同社の際立った特色だろう。次項からその仕組みを詳述する。

特別支援学校の応募者に複数回の実習を実施。回を追うごとに作業性が向上

坂井氏は2023年5月まで福岡物流センターの副センター長職にあり、そこで障害者雇用に携わっていた。「初めは何もわからず、最初にパート社員の公開求人で採用した方に適切なフォローができなかったため、早期に退職されてしまいました。その反省を踏まえ、支援機関と連携し、採用前に必ず実習を行う現在の形に変えていきました」と振り返る。特に地域の特別支援学校には物流の仕事を希望する生徒が多く、ほどなく公開求人を出さなくても充足するようになった。試行錯誤の末、現在は特別支援学校を対象に「3回」の事前実習を行っている。

地域の特別支援学校とは、まず「事前面談」の打ち合わせを行い、本人情報を確認したうえで生徒本人および保護者と面談する。1回目の実習は3年生(最終学年)の夏で、このときは商品のピッキング作業を6~7時間程度行ってもらう。年末の2回目にはピッキング以外にも検品、梱包といった複数の作業を体験する。年明けに行う3回目にはまた違う作業を組み入れる。「実習内容が3回とも異なるのは、さまざまな体験を通して本人の特性や、どんな作業に興味を持っているかなどを確認する意図があります。併せて生徒たちにとっては、本当にこの職場に自分がマッチしているのか確認し、入社意欲を高める機会と捉えています」と坂井氏は述べる。

3回の実習を経た後で採用面接は行うものの、入社を希望する生徒は全員を採用している。したがって戦力化の点では、実習期間中にどれだけ成長を実感させられるかがポイントである。「毎回の実習に臨む前には必ず『ピッキングを何個する』といった数値目標を立て、期間中は毎日反省会を行い、1人ずつ当日の振り返りを発表してもらっています。最終日には学校の先生や保護者も招いて全体反省会を開き、皆の前で発表するのですが、ほとんどの人がこうした機会を通して大きく成長しています」と坂井氏。さらに特別支援学校のよい点は、実習から戻った後も授業で再度振り返りを行ったり、作業を復習したりする状況が作りやすいことである。

入社後の業務は2回目と3回目の実習体験を踏まえて本人の希望を聞いている。「実習によりあらかじめ、自分がやりたいことや好きなことがわかるため、入社後の定着につながっています。受け入れる部署(業務の幅)が増えれば増えるほど、その精度も高まると期待しています」と坂井氏は語る。なお1回目から続くピッキング実習は、「物流作業の基本として、全員がやらなければならないことだと教えています」と付け加える。

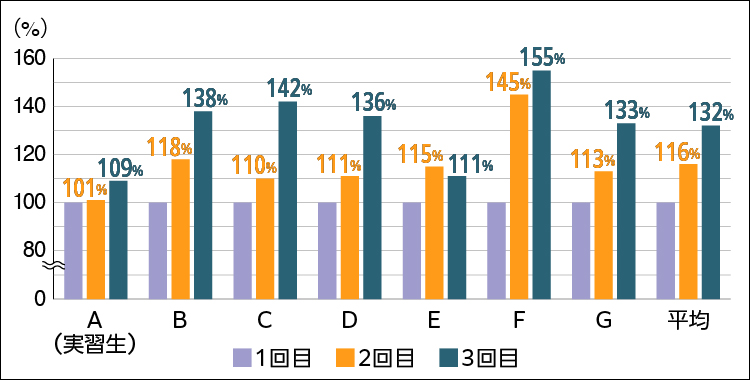

その点に関し、興味深いデータがある。3回の実習による各人のピッキング作業の上昇度を同社がまとめたものだ(図表1)。「当然のことながら1回目の実習より2回目、3回目のほうが、明らかに生産性が上がっています。1回目の実習を100%とすると、2回目は7人の平均で116%、3回目は132%に伸びています。もちろん個人差はありますが、どんなふうに伸びるのか、面談の段階でわかるわけがありません。障害者の戦力化という点では、間違いなく複数回の実習が効果的です」(坂井氏)

図表1 実習生(7人)の複数回の実習でのピッキング作業の上昇度(2021~2023年実績)

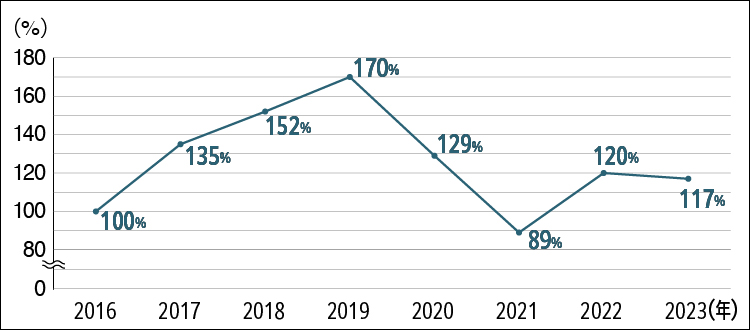

出所:ASKUL LOGISTの資料

※1回目を100%とする

また坂井氏は、社員に実習生個人の能力や必要な配慮を理解してもらう点でも、実習の利点を挙げる。「採用後だと同じ社員として結果を求めがちになりますが、実習生はあくまで当社に入社してくれるかもしれない『お客さま』です。社員たちがよい意味でお客さまとして扱い、親切に仕事を教えたり、積極的に話しかけたりしてくれるので、おのずとコミュニケーションが深まっています」(坂井氏)。年々実習を重ねるうちに、年度別の実習生の作業性も向上しており、2016年を100%とすると、3年後の2019年には170%まで伸びている。「実習生の顔ぶれは毎年違うのに伸びているのは、社員の教え方が上達したからです」と坂井氏は語る。実習回数を減らしたコロナ禍の時期には作業性が顕著に落ち込むなど、明らかな相関が見られる。コロナ禍明けは再び少しずつ上昇している(図表2)。

図表2 2016年以降の実習における作業性比較(全体平均、福岡県)

出所:ASKUL LOGISTの資料

実習の知見を定着支援にも適用。数値目標を立て、成功体験により成長を促す

実習で得た知見は入社後の定着支援にも活かされている。「たとえば大きな成長機会となる反省会の発表は、入社後も引き続き支援会議や、同期とのフォローアップ研修という形で受け継いでいます。特に同期研修では、自身の成長や課題を発表するとともに、他者の発表を聞くことで他者を客観的に見るトレーニングができるので、自己理解と他者理解が深まります。同期に刺激を受けて『自分も頑張ろう』と発奮するよい機会にもなっています」と坂井氏。毎年、障害のある新入社員、すなわち「後輩」が入社することにより、全員が先輩となって教える機会も確保されている。また、実習と同様に自分で数値目標を立てるほか、会社であったことを家で話すように促すことで、職場で学んだことの記憶を強化・定着させている。

坂井氏が中心となり、福岡物流センターで基礎を作った障害者雇用の仕組みは全社に広がり、現在、法人全体の雇用率は法定を大きく上回る5.97%に達している(2024年度)。拠点別では先駆の福岡が全体の約4割と群を抜いているが、大阪や東京も年々上昇し、東京では2022年に「東京都障害者雇用エクセレントカンパニー賞」を受賞している。今後の課題はハローワークなど、特別支援学校以外の採用においても効果的な実習システムを確立することである。「中途採用のみならず、最近では普通高校や大学に通う障害者の方も増えているため喫緊の課題です」と坂井氏は語る。

ちなみに坂井氏が言う「作業性」とは、「そこまで厳密なものではなく、会社としては職場ごとに前年比90%以上の年間作業量を目標値として示しています」とのこと。これを踏まえ職場内で話し合い、それぞれ個人目標を決めていく。「定量化を意識する訓練として、あえて数字に表れる目標を立ててもらっていますが、本音を言うと『達成』や『成功』は二の次です。一番は努力の仕方を覚え、数字をクリアして自信を付けることで、昨日の自分より今日の自分、明日の自分と、自己成長を求めてほしいと期待しています」と坂井氏は語る。

印象的だったのは、坂井氏が「すべての障害者が当社の仕事にマッチするわけではありません」と繰り返し語っていたことだ。障害があるかどうかにかかわらず、誰しも仕事には向き不向きがある。フラットな視点でその人が自社の戦力になるか、またそのポテンシャルがあるか、さらにはそのために自分の会社では何ができるかを考え、実現する。そうした姿勢が結果的に障害者雇用の間口を広げ、ひいては労働力不足の改善に資すると坂井氏の話から実感した。

TEXT=稲田真木子

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ