「生成AIが変えるマネジャーの役割 研究会」レポート(後編)

この2、3年、生成AIがメディアやSNSで取り上げられない日はない。日常業務の業務効率化や生産性向上だけでなく、事業のあらゆるところで活用されるようになっている。生成AIは組織人事においてはどのような影響を与えるのだろうか。リクルートワークス研究所では、「生成AIが変えるマネジャーの役割」研究プロジェクトを開始し、生成AIが組織人事に与える影響を考える第一歩として、マネジャーの役割について検討することとした。その中で、「生成AIが変えるマネジャーの役割 研究会」を発足。生成AI関連の事業を行っている企業や、生成AIの活用を積極的に行っている企業の方々を研究会委員に迎え、マネジャーの役割における生成AI活用の可能性を議論した。本記事は前後編の後編である。

生成AIの進化で日本企業は変わるのか?

まず、向こう3年くらいで、自社において、生成AIなどのテクノロジーの活用により事業や業務プロセスは変わるかを尋ねたところ、参加メンバーの半数は、「大きく変わる」と回答、残りの半数は「変わる」「やや変わる」と回答した。「大きく変わる」と回答した委員は、既に自社が生成AIを経営のど真ん中において、生成AIによって事業や組織人事を大きく変えている。「大きく変わる」と回答した委員は以下のように見立てていた。

「企画職やエンジニア・デザイナーそれぞれの業務の回し方そのものが生成AI起点に変わる」

「自動化できるものが不可逆で増えたり、データのリアルタイム把握と決断が可能になったりする」

「生成AIの進化と共に3年の間に大きく変わると考えており、会社運営の多くが自動化あるいは効率化されると予想している」

「変わる」「やや変わる」と回答した委員は、自社や自社の属する業界も生成AIにより大きく変化すると想定しているものの、向こう3年間という時間軸よりは緩やかではないかという見立てであったが、生成AIの高度化はとても速く、それについていかないといけないという思いをさらに強くしたようであった。

組織やチームはどう変わるのか?

次に、生成AIの高度化により事業が変わっていく中、企業内の組織やチームにはどのような変化が表れるかを話し合った。その中で出たのが、プロジェクト型の仕事が増えるということである。生成AIは、社内外のスキルや専門性を持った人材を探し、適切なチーム編成をすることを支援する。社内外のスキルや専門性を持った人材によって、仕事を行うのに適切なプロジェクトが組成され、プロジェクトを完遂したら解散する。こうしたプロジェクト型の仕事の進め方が増えることで、メンバーは多様な人たちと働く機会が増えたり、「組織」の境界線があいまいになったりしてくる。これが今後のマネジャーの役割に変化をもたらす環境変化の一つであるというのが研究会委員の見立てであった。

生成AI時代のマネジャーの役割変化について

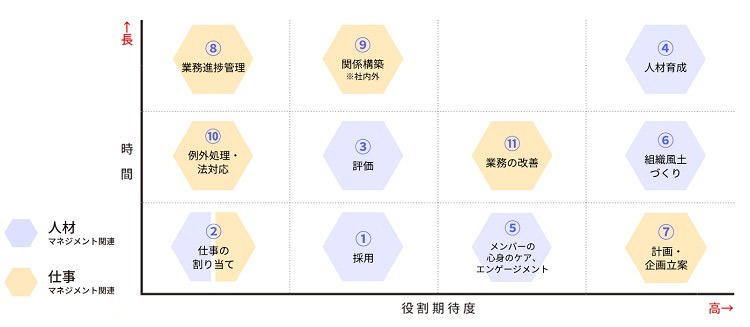

前編では、現在のマネジャーの11の業務を、時間量と優先度で可視化した。それをもとに、生成AI時代ではマネジャーの役割はどう変わっていくのかについて議論を行った。なお、議論の整理は、「『生成AIが変えるマネジャーの役割と業務』プロジェクトペーパー 」で役割ごとに行っているので、ご覧いただきたい。

現状におけるマネジャーの役割は以下の11となっている。これらは今後どうなっていくのだろうか。生成AIの活用は11の役割のすべてで進むことは前提として、今後の役割の変化について議論した。

1「採用」

2「仕事の割り当て」

3「評価」

4「人材育成」

5「メンバーの心身のケア、エンゲージメント」

6「組織風土づくり」

7「計画、企画立案」

8「業務進捗管理」

9「関係構築※社内外」

10「例外処理、法対応」

11「業務の改善」

マネジャーの役割から外れる業務

「今後、基本的にはマネジャーの役割から外れる業務」として真っ先に挙げられたのが、8「業務進捗管理」と10「例外処理、法対応」である。

8「業務進捗管理」は、ほとんどの研究会委員が、現在の役割期待度は高くないものの時間を使っている業務と認識。そこに生成AIが導入されると、メンバーの定常業務のモニタリングや進捗管理はほとんど代替できるとの見解であった。ただし、メンバーが業務を完遂することを支援する役割は残るため、それを「業務完遂マネジメント」と名付けた。たとえば、完遂に向けてメンバーに最後の一押しをしたり、メンバーが必要とするリソースを確保したり、時にはメンバーに代わってマネジャー自身が業務にあたるといったことは必要になる場合がある。こうした実際の行動は生成AIでは行うことができない。

10「例外処理、法対応」に関しては、特に日常業務におけるものや、頻度の高いものは、生成AIが学習し、対応できるようになってくると考えられるため、マネジャーの役割から外れるという意見が大半を占めた。ただし、経営にインパクトの大きい意思決定を伴う対応の場合、マネジャーが担うこともあるという認識である。また、トラブル対応の方法は生成AIが示してくれるものの、それを実行する人間が必要であることから、完全にはなくならないという意見もあった。

生成AIにより短時間で成果が出せるようになる業務

次に、「これまで時間がかかっていたが生成AIにより短時間で成果が出せるようになる業務」として挙げられたのが7「計画、企画立案」だ。

企業において、計画、企画立案はマネジャーの重要な役割として期待されている業務の一つ。しかし、他の業務の重要性に比べると、なかなか時間が割けないといった問題があった。

現状でもマネジャーとして重要な業務であるが、計画の意思決定までの前段階は、生成AIでかなり時間短縮ができるようになるため、これまでよりも短時間で成果が出せるようになるだろうと予測される。

生成AIにより、「計画、企画立案」のような、これまで時間がかかるという理由で優先度が低くされていた業務が効率よく進められるようになることで、業務全体のボトムアップにもつながる可能性がある。

マネジャーへの役割期待度が上がり、時間もかけていく業務

マネジャーの役割の変化として、「マネジャーの役割上の重要度が上がり、時間もかけていくべき役割」を話し合った。1「採用」と2「仕事の割り当て」について、現状は役割期待度が高くなく、かける時間も比較的少ないとのことであったが、現状との比較でマネジャーへの役割期待度が上がり、時間もかけていく業務の一つとなった。

転職活動している人だけでなく、転職希望はないがスキルや専門性の高い人材を探すことや、仕事・プロジェクトごとの社内外の人材の最適な組み合わせを提案することは、生成AIが行えるところが大きい。これらについては人が行っていたことを生成AIが超える部分も出てきている。そういう面では、採用や仕事の割り当てにおいて生成AIは大きな役割を果たす。

では、マネジャーが採用や仕事の割り当てにおいて果たす役割は何であろうか。人材の獲得においては、生成AI時代になり、最新の技術や豊富な経験を備えた「誰と働くか」がより重要視されるようになっていくため、現場のマネジャーが、求職者などに自社や仕事の魅力を伝え、一緒に働きたいと思ってもらう必要がある。これを「要員獲得」と名付けた。

また、社内だけではなく社外も含めて、スキルを持つ人材を横断的・機動的に取り入れ、プロジェクト型で仕事を行うことが増えると、誰に何を任せていくかを考えることが重要になってくる。マネジャーによる仕事の割り当てと要員の確保はより密接な業務となることから、これを「要員管理」と名付けた。

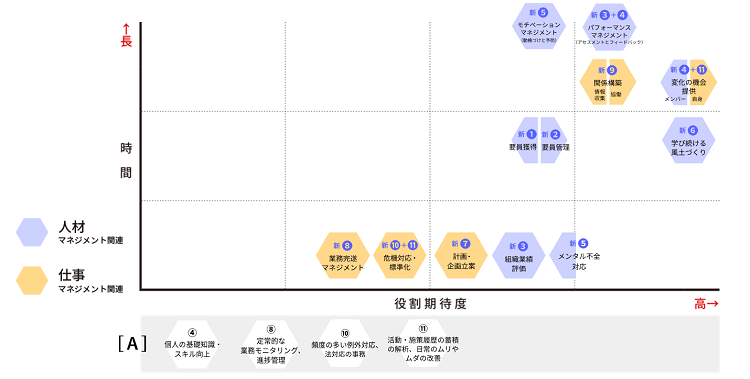

ここまで、「マネジャーの役割上の重要度が上がり、時間もかけていくべき役割」として、「要員獲得」と「要員管理」を挙げたが、マッピングの右上、つまりマネジャーへの役割期待度が最も高く、かつ多くの時間を割くべき役割に位置付けられたのは、「パフォーマンスマネジメント」※1、「モチベーションマネジメント」※2、「関係構築」※3である。これらについては、研究会の中でも特に時間をかけて話し合った部分である。図2に、今後のマネジャーの役割を示しているが、詳細は、「『生成AIが変えるマネジャーの役割と業務』プロジェクトペーパー」をご覧いただきたい。

図1 現在のマネジャーの役割 (役割期待度×かける時間でマッピング)

図2 今後のマネジャーの役割 (役割期待度×かける時間でマッピング)

生成AI時代のマネジャーに求められること

生成AIを業務に導入することで、経営層が業績向上や成果創出を期待するのは当然のことだ。そして、その中で重要な役割を担うのがマネジャーということになる。

研究会の中で何度も「変化」という言葉が出てきた。生成AIの活用に留まらず、マネジャー自身もメンバーもさまざまな変化に前向きに対応していくことが求められていく。変化に対応することの重要性を根付かせるには経営層の役割が重要であることは言うまでもないが、職場レベルにおいては、マネジャーが「学び続ける組織づくり」をしていけるかが鍵となる。

また、大量にアウトプットを生み出したり、意思決定や判断のスピードを上げたりすることも要求される。生成AIからの提案や示唆は、他社でも得られるものも多いだろう。そうなると、成功するか否かは、未来をどのように想像できるか、いかに素早く意思決定、判断し、実行していくかにかかってくる。

加えて、生成AIからのサジェスチョンを踏まえて、今後の未来を描くには「人の力」がより問われていくという認識は研究会委員で共通していた。「人の力」という点では、メンバーの心を動かしたり、動機づけをしたり、社内外の人材を惹きつけたりするためには、自身の魅力やソフトスキルも総動員していく必要性も語られた。

マネジャーが役割転換を果たすために経営層・会社が担うこと

上記のような転換を果たすときに、マネジャーだけで行うのは限界がある。

そこで、研究会の最後に、マネジャーが役割転換を果たすために経営層・会社が担うこと

を話し合った。そこで強調されたのが、経営層が経営のど真ん中に生成AIの活用を置くことである。これは、単に「当社でも生成AIを積極的に活用していく」と重要性を発信することではない。生成AIに躊躇なく投資し、経営層自身が生成AIを活用する姿を見せ続けるべきであるということを研究会委員全員で確認し、研究会は全日程の議論を終えた。

※1 パフォーマンスマネジメント…組織が期待する役割を個々人が果たしているかを日常的にアセスメント、フィードバックし、役割を果たせるように支援していく活動のこと。現在の役割における「人材育成」「評価』の一部が一連の活動として統合されたもの。

※2 モチベーションマネジメント…メンバーの個性や志向、状況などを踏まえて、メンバーに合わせた動機づけやメンタルのケアをしていくこと。現在の役割における「メンバーの心身のケア、エンゲージメント」が質的に変化したものである。

※3 関係構築…特に社外において、生成AIでは捉えられない情報収集、および協働に足る相手だと信頼されることが重要となる。前者を「貴重な情報を得るための関係構築」、後者を「協働のための関係構築」と名付けた。

執筆:三浦一紀

編集:武藤久美子

武藤 久美子

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ エグゼクティブコンサルタント(現職)。2005年同社に入社し、組織・人事のコンサルタントとしてこれまで150社以上を担当。「個と組織を生かす」風土・しくみづくりを手掛ける。専門領域は、働き方改革、ダイバーシティ&インクルージョン、評価・報酬制度、組織開発、小売・サービス業の人材の活躍など。働き方改革やリモートワークなどのコンサルティングにおいて、クライアントの業界の先進事例をつくりだしている。2022年よりリクルートワークス研究所に参画。早稲田大学大学院修了(経営学)。社会保険労務士。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ