「生成AIが変えるマネジャーの役割 研究会」レポート(前編)

この2、3年、生成AIがメディアやSNSで取り上げられない日はない。日常業務の業務効率化や生産性向上だけでなく、事業のあらゆるところで活用されるようになっている。生成AIは組織人事においてはどのような影響を与えるのだろうか。リクルートワークス研究所では、「生成AIが変えるマネジャーの役割」研究プロジェクトを開始し、生成AIが組織人事に与える影響を考える第一歩として、マネジャーの役割について検討することにした。その中で、「生成AIが変えるマネジャーの役割 研究会」を発足。生成AI関連の事業を行っている企業や、生成AIの活用を積極的に行っている企業の方々を研究会委員に迎え、マネジャーの役割における生成AI活用の可能性を議論した。本記事は前後編の前編である。

これまでのマネジメント手法は生成AIで変わるのか?

2024年12月に発足した「生成AIが変えるマネジャーの役割 研究会」。このプロジェクトは、生成AIがもたらす組織やマネジメントの変化、マネジャーの役割の変化について、生成AI関連の事業を行っている企業や、生成AIの活用を積極的に行っている企業の方々それぞれの視点から考察し、議論することを目的としたものである。生成AIの活用が、日本経済にとって産業革命級であるならば、生成AIが事業にもたらす影響は組織人事やマネジャーの役割にも及び、組織人事のあらゆる領域で生成AIを積極的に活用する時代がすぐに到来する。

本プロジェクトでは、生成AIが変える組織と人事のうち、「マネジャー」の役割の変化を取り上げることとした。ここでいう「マネジャー」とは、組織長のうち、メンバーを直接マネジメントする人々を指している。主として課長がこれにあたるであろう。なぜマネジャーに着目したのか。それには3つの理由がある。

①組織変化の最前線にいる

生成AIの組織人事やマネジメントへの影響を考えるうえで、直接メンバーマネジメントを担うマネジャーを扱うことで見えてくることが多いと考えたからである。マネジャーは、業務改革やメンバーとの日常的なコミュニケーションに直接携わっている。そこで、マネジャーの役割変化を追えば、生成AIの存在によって、今後重要性が増すこと、不要となること、さらに新たに生まれるものが見えやすくなると考える。

②マネジャーの成り手の不足を解消できる可能性がある

昨今、マネジャーになりたくないメンバーが多い。メンバーの労働時間削減のしわ寄せや、コンプライアンス対応など、マネジャーの業務は増えており、いつでも・どこでも・なんでもするのがマネジャーの仕事だと思われている節もある。

マネジャーは、本来面白さややりがいがある仕事であろう。実際、「メンバー時代よりも裁量が増えて、仕事が面白くなった」「メンバーの成長を支援して、組織として成果を上げることにやりがいを感じる」というマネジャーはいる。生成AIの力を借りれば、マネジャーは、業務負荷を軽減し、より仕事の成果やメンバーとの豊かな関係を生み出す役割や業務に注力できるかもしれない。

③従来のマネジャー研究を再考する

マネジャー研究は20世紀初頭から後半にかけての研究をベースとしているものが多い。もちろん、これらが本質的な示唆を提供しているからこそ、今も通用しているといえる。しかし、現代のデジタル時代には、新しいマネジャー像、新しいマネジャー理論があってしかるべきだとも考える。

また根底には、技術や事業が進化しても組織人事のやり方はあまり変わっていないという問題意識がある。ビジネスのやり方が猛スピードで変わっていく中、組織人事だけが従来どおりのやり方でいいのだろうか。生成AIが進化し、それを業務に取り入れていくことで、もしかしたらマネジャーは不要になるのではないだろうか。そのような問題提起も含まれている。

研究会紹介

この研究会では、組織人事の要であるマネジャーという役割が、生成AIによりどのように変化していくのかを考察。また、組織人事における生成AIの活用法の事例などの情報交換を行い、生成AIを効果的に組織人事に活用していく方法の模索が、この研究会の大きなテーマとなっている。

研究会委員は、生成AI関連の事業者と、生成AIを活用する企業であり、生成AIが経営や組織人事に与える影響を真剣に考えている方々である。小売、卸売業、サービス業、コンサルタントなど、企業のDX支援などの業務で、生成AIを積極的に活用している方たち。いわば、ビジネスシーンにおける生成AIの最先端を切り開いていったり、業界や自社を生成AIで変革したりする只中にいるメンバーとなっている。

<研究会委員> ※企業名の50音順 役職名は研究会当時

畔上泰尚 氏

畔上泰尚 氏 アクセンチュア株式会社

ビジネスコンサルティング本部 ストラテジーグループ マネジング・ディレクター

八木研一郎 氏

八木研一郎 氏 イオン株式会社

データイノベーションセンター 統括マネージャー

野間幹子 氏

野間幹子 氏 国分グループ本社株式会社

執行役員社長室長 兼 経営統括本部部長

酒井宏高 氏

酒井宏高 氏 国分グループ本社株式会社

執行役員情報システム部長 兼 サプライチェーン統括部 業務改革推進部長 兼 デジタル推進部長

曽山哲人 氏

曽山哲人 氏 株式会社サイバーエージェント

常務執行役員 CHO

齊藤秀 氏

齊藤秀 氏 株式会社SIGNATE

代表取締役社長 CEO/Founder

奥本英宏

奥本英宏 株式会社リクルート

顧問 兼 リクルートワークス研究所アドバイザー

武藤久美子

武藤久美子株式会社リクルート リクルートワークス研究所 研究員 兼

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 主任研究員 兼 エグゼクティブコンサルタント

参加メンバーによる生成AI活用事例紹介

研究会は、各社の生成AIに関する取り組みの紹介からスタート。参加メンバーが、自社での生成AIを活用した取り組みの発表を行った。

各社の取り組みに対して、生成AIに対する社員の温度感や取り組み姿勢、社員への生成AI教育の内容、生成AIを使った業務の進め方などについて質問が上がり、活発な意見交換が行われた。

その中では、

「想像を超えて「想像を超えて企業内での生成AI活用が進んでいると感じた」

「他社の取り組みを、自社でも取り入れていきたい」

「資料作成時間をAIで短縮できれば、よりクリエイティブな働き方ができる」

などの意見があった。

また、参加メンバーは、自社で生成AIを積極的に活用したり、AI開発に携わっていたりするが、それぞれの企業で活用や進め方に違いがあり、

「生成AIを社内で積極的に活用していくための風土はどのように醸成するのか」

「生成AI活用事例を共有するコミュニティへの積極参加を促進するにはどうすればよいか」

などについて活発な情報交換が行われた。

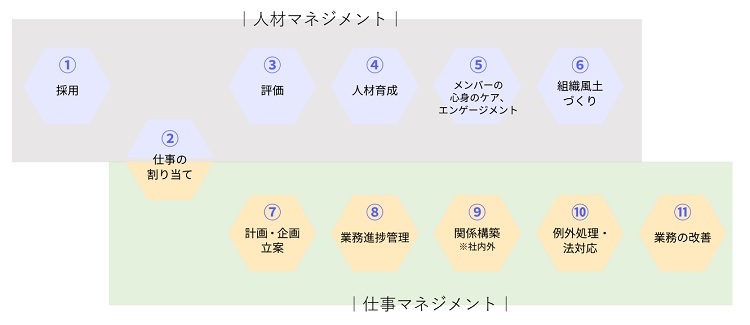

マネジャーの業務を「役割期待度」と「かける時間」でマッピング

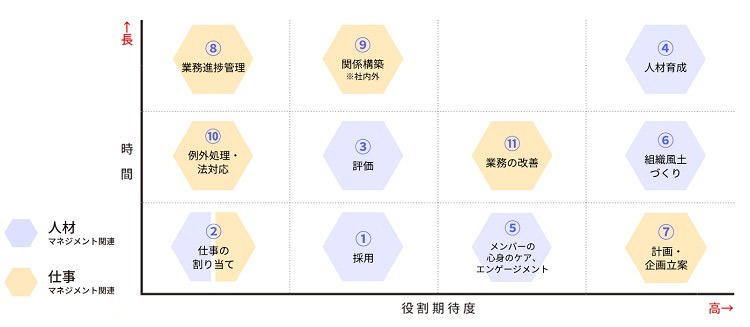

次に、「現在のマネジャーの役割について」というテーマでディスカッションした。

縦軸をマネジャーが使っている時間(「かける時間」)、横軸を会社のマネジャーの役割としての期待の高さ(「役割期待度」)の二軸で表し、上に行くほど、“現状でマネジャーがかけている時間が多い”、右に行くほど“マネジャーにとって重要な役割”と定義した。

そこに、

1「採用」

2「仕事の割り当て」

3「評価」

4「人材育成」

5「メンバーの心身のケア、エンゲージメント」

6「組織風土づくり」

7「計画、企画立案」

8「業務進捗管理」

9「例外処理、法対応」

10「業務の改善」

といった10の業務を配置し、現状のマネジャーの業務内容がどのように分布しているのかを明確にした。

なお、基本的には自社内での話だが、社外支援をしている参加メンバーには、支援している大手企業の様子を踏まえたディスカッションをしていただいた。

ほとんどの参加者が、「業務進捗管理」に一番時間がかかっているという一方で、本来はマネジャーが多くの時間を割いてやる仕事ではないという認識も多くあった。また、「業務の改善」はもっと時間をかけてやった方がいいのではなどの意見もあった。「計画、企画立案」は、もっと時間をかけたいけれどかけられていないマネジャーが多いというのが、ほとんどの参加者の意見だった。

「採用」に関しては、企業ごとにマネジャーの稼働率は大きく違うようだ。新卒採用にマネジャーが携わることはあまりないという企業もあれば、真っ先にマネジャーが駆り出されるという企業も。このあたりは、企業ごとの人材獲得についての考え方や重要性の認識の違いが出ている部分である。

また、ディスカッションの途中で、マネジャーが時間をかけている役割として、「関係構築※社内外」が挙がった。特にマネジャーは、クライアントとの関係構築のキーパーソンと認識されていることが多いという。BtoB企業でとりわけ顕著で、ここでマネジャーとしての力量が評価されていると感じている参加メンバーもいた。そこで、「関係構築※社内外」を加えた11の役割でディスカッションが進められた。

図1 マネジャーが担っている役割 以上、11の役割のマッピングは以下のようになった。

以上、11の役割のマッピングは以下のようになった。

図2 現在のマネジャーの役割 (役割期待度×かける時間でマッピング)

研究会後半では、生成AIの活用や高度化が、マネジャーの役割をどのように変えていくかの議論に移る。

執筆:三浦一紀

編集:武藤久美子

武藤 久美子

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ エグゼクティブコンサルタント(現職)。2005年同社に入社し、組織・人事のコンサルタントとしてこれまで150社以上を担当。「個と組織を生かす」風土・しくみづくりを手掛ける。専門領域は、働き方改革、ダイバーシティ&インクルージョン、評価・報酬制度、組織開発、小売・サービス業の人材の活躍など。働き方改革やリモートワークなどのコンサルティングにおいて、クライアントの業界の先進事例をつくりだしている。2022年よりリクルートワークス研究所に参画。早稲田大学大学院修了(経営学)。社会保険労務士。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ