働くニーズが多様化する時代の深夜労働規制はどうあるべきか

リクルートワークス研究所では、近年の急速な労働市場の変化や労働法の改正に伴い働く人々にどんな変化が起こっているのかを検証する調査(「働き方のこれからに関する1万人調査」、以下では1万人調査と呼ぶ)を行った。本調査はリクルートワークス研究所が毎年行っている5万人規模の就業者に対するパネル調査である、全国就業実態パネル調査と接続可能な調査という形で実施しており、過去の就業状況などと合わせて分析することができる。

近年、共働き世帯が増えていること、労働者の平均年齢が上昇していることなどから(※1)、子育てや介護と仕事を両立する人が増えている。こうした中、さまざまな事情で日中の労働時間を確保できない労働者が、子どもが寝た後や起きる前の早朝に働くことを希望するケースがあり、そのような人が深夜労働をできるような規制緩和が必要ではないか、という指摘もある。

確かに今の日本では、仕事以外の活動を抱えながら働く労働者が存在感を増している。実際、リクルートワークス研究所が2023年に行った調査では、就業者、正社員ともに大多数が仕事以外に重要な役割を担っていることもわかっている。このような中深夜労働に関する規制を見直し、多重役割を抱える労働者がより柔軟に仕事の時間を確保できるようにすることは、幅広い働き手が活躍する余地を拡大する可能性がある。一方でそうした働き方を許容することが、労働者の健康を阻害したり、育児や介護をしながら働く人にさらなる負担を背負わせたりする懸念はぬぐえない。働くニーズの多様化に応じた深夜労働規制の在り方を考える際には、これらの複雑な状況を踏まえた議論が欠かせない。そこで以下では、1万人調査に基づき深夜労働をめぐる状況を整理し、この点を検討する際のヒントを提供したい。

深夜労働に対する規制にはさまざまな立場が存在

まずは現行のルールを振り返ろう。事業主は深夜時間帯(午後10時から午前5時までの時間帯)における労働の強度等に対する補償として(※2)通常の労働時間の賃金の2割5分にあたる割増賃金の支払いが義務付けられている(※3)。また労働安全衛生法は事業主に、週に1回以上または1か月に平均4回以上の夜間業務を行っている従業員に年2回の健康診断を行うことを義務付けている。ただしこの時間帯に労働者を働かせること自体への一般的な規制は、妊産婦や年少者等に関する特別規制を除いて存在しない(※4)。

深夜労働が脳・心臓疾患をはじめとする疾病のリスクを高めることは再三指摘されており(※5)、深夜労働に対する補償や歯止めとなるルールの必要性について否定的な見解は少ない。ただし深夜労働に対する規制のこれからに対しては、労働者の健康を守る観点から深夜勤務の時間や回数そのものへの制限を設けるべきという見解(※6)から、冒頭で述べたような現行ルールは育児や介護など個々のニーズに応じて労働者が働く選択を阻害しているため、一定の条件のもとで深夜労働への割増賃金の規制を適用除外とすべきという指摘(※7)まで、さまざまな立場が存在する。

正社員の約2割が、過去半年間に深夜労働を実施

過去半年間に、何らかの理由で深夜労働をしていた人の割合を確認すると、雇用者全体で17%、正社員で21.5%、パート・アルバイトで9.4%、派遣社員で11.8%、契約社員で14.8%、嘱託で11.2%であり、正社員で最も高かった。そこで以下では、最も深夜労働が広く行われている雇用形態としての正社員(※8)に注目し、深夜労働の状況を確認していく。

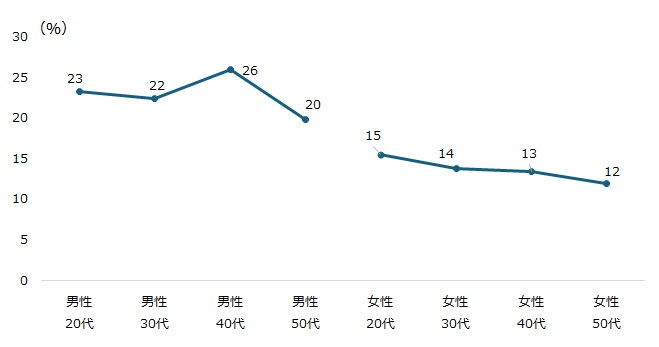

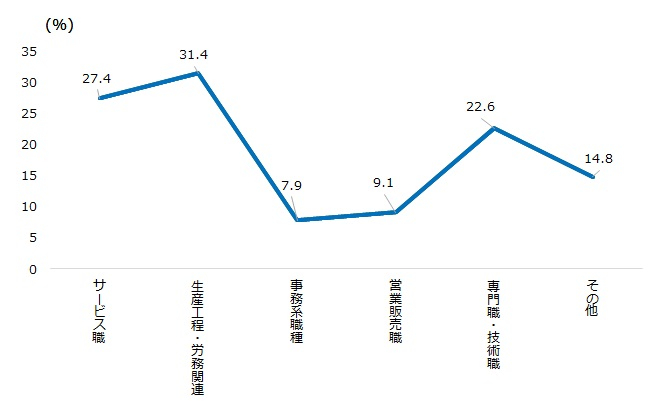

まず過去半年に深夜労働をした人の割合を性・年齢別に見ると、総じて男性で高く、特に男性40代で26%を占めた(図表1)。女性は男性より深夜労働をした人の割合が低いものの、年齢階級別にはより若い世代で高い傾向が見られた。職種別にはサービス職、生産工程・労務関連職で高く、夜勤やシフト制、交代勤務などが含まれることの多い職種で深夜労働を行う人が多い傾向が見られた(図表2)。

図表1 過去半年間に深夜労働をしていた人の割合(性・年齢別、%)

図表2 過去半年に深夜労働をしていた人の割合(職種別、%)

業務上の必要性により深夜残業する人が多いが、希望による深夜残業も存在

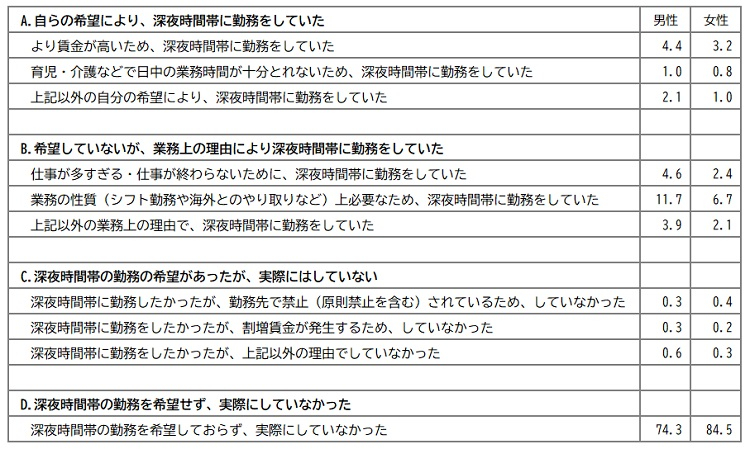

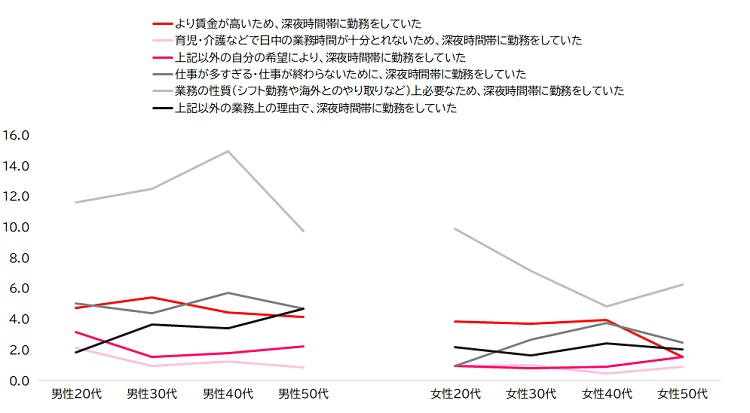

深夜労働を行った理由別に該当者の割合を見ると、最も多いのは「業務の性質(シフト勤務や海外とのやり取りなど)上必要なため、深夜時間帯に勤務をしていた」人で、男性で11.7%、女性で6.7%であった。また「仕事が多すぎる・仕事が終わらないために、深夜時間帯に勤務をしていた」人は男性で4.6%、女性で2.4%を占めた(図表3)。

「より賃金が高いため、深夜時間帯に勤務をしていた」人は男性で4.4%、女性で3.2%に上り、割増賃金が生活残業としての深夜労働を促している様子もうかがえた。一方、「育児・介護などで日中の業務時間が十分とれないため、深夜時間帯に勤務をしていた」人は男性で1.0%、女性で0.8%、「それ以外の自分の希望により、深夜時間帯に勤務をしていた」人は男性で2.1%、女性で1.0%であった。育児・介護理由による自主的な深夜労働は、6歳以下の子どもがいる正社員に限定すると男性で2.8%、女性で4.8%となり、特に女性で日中確保できない労働時間を補うための深夜労働ニーズが一定程度存在することがうかがえる(※9)。

図表3 過去半年間の深夜労働の状況

(注)本表に関わる設問では、矛盾がない限り複数回答を可能としているため、性別に示された割合の合計は100とならない。

(注)本表に関わる設問では、矛盾がない限り複数回答を可能としているため、性別に示された割合の合計は100とならない。

希望しない深夜残業が多いのはシフト勤務のある職種、40代、男性

次に、図表4のとおり性・年齢階級別にこのデータを見ると、業務の性質や仕事の終わらなさなどの「業務上の理由」で深夜労働を行う人が多いのは40代男性であった。一方、より賃金が高いために深夜時間帯に労働をしている人や育児・介護などで日中の労働時間がとれないため、あるいは上記以外の理由で「自ら希望して」深夜労働を行う人がより多いのは20~30代の男性であった。性別や年齢によって深夜労働を行う人の割合やその理由には差があることがわかる。

図表4 性・年齢別に見た過去半年間の深夜労働の状況(%)

(注)本グラフに関わる設問では、矛盾がない限り複数回答を可能としているため、各年齢階級における割合の合計は100とならない。

自発的な深夜労働は負担が小さいとは限らない

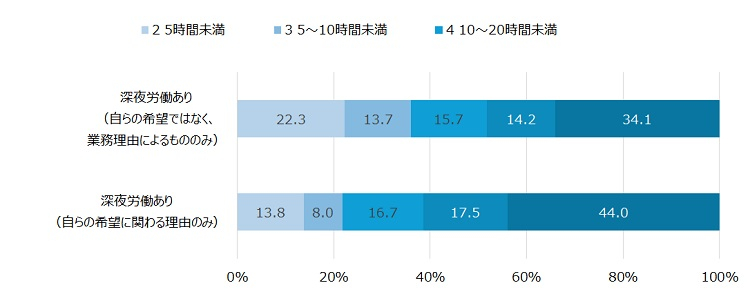

ここで注意したいのは、深夜労働が自発的に行われている場合に、その負担が軽いとは限らないことだ。図表5では、深夜労働が業務理由か自らの希望によるかどうかで、1か月あたりの深夜労働時間を比較している。これによると、業務上の理由で深夜労働を行う人と比べて、自らの希望で深夜労働を行う人で深夜労働の時間が長くなる傾向が見られた。後者では前者よりも働く場所を選べる労働者の割合が高い傾向にあるが、自由度が高いが故に深夜労働の時間が長くなってしまう人が含まれている可能性がある。

図表5 深夜労働の理由(業務理由か自らの希望か)別に見た1か月の深夜労働の時間

(注)業務理由による深夜労働と自らの希望による深夜労働の双方を行う人もいるが、該当数が少ないことからここでは割愛している。

深夜労働をしている人で主観的な不健康度が高い

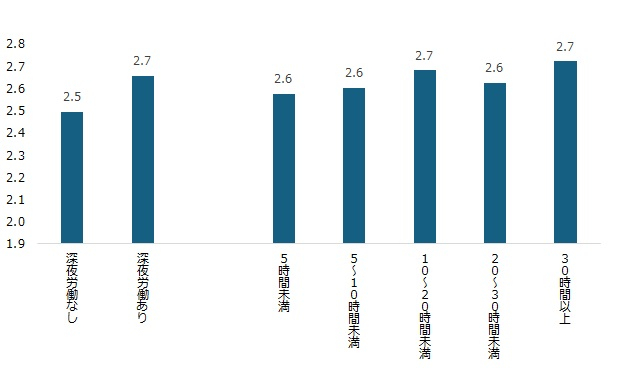

深夜労働による最大の問題は、これまで述べてきたように労働者の健康を損なうリスクがあることであろう。全国就業実態パネル調査では、「頭痛やめまいがする」「背中・腰・肩が痛む」「動悸や息切れがする」「ひどく疲れている」「気がはりつめている」「ゆううつだ」「食欲がない」「よく眠れない」の8項目について「1.いつもあった~5.全くなかった」で回答する設問がある。ここではその結果を利用して主観的な不健康の状態を表す変数を作成(※10)した上で、深夜労働の有無との関係を確認した(図表6)(※11)。深夜労働をしている人としていない人で比較すると、深夜労働をしている人で主観的不健康スコアが有意に高く、深夜労働をする人の月平均の深夜労働時間別には、概ねその時間が長い場合に主観的不健康スコアが高まる傾向が見られた。これらの点は深夜労働の健康への悪影響を指摘するこれまでの研究とも一致している。

次に、深夜残業をしていないグループ、自ら希望して深夜労働をするグループ、業務上の都合で希望せず深夜労働をするグループの3つで主観的不健康スコアに差があるのかを確認した。すると後者の2グループは深夜残業を行わないグループより有意に主観的不健康スコアが高い半面、後者の2グループ間でスコアに有意な差は確認できなかった。このように深夜労働は主観的不健康と負の相関があり、深夜労働の理由による差は確認できない状況であった。

図表6 深夜労働の有無/長さによる、主観的不健康スコア

(注)主観的不健康スコアは、「頭痛やめまいがする」「背中・腰・肩が痛む」「動悸や息切れがする」「ひどく疲れている」「気がはりつめている」「ゆううつだ」「食欲がない」「よく眠れない」の8項目への回答(1.いつもあった~5.全くなかった)の平均値(数値は逆転)を採用している。

柔軟な働き方を統制しても、一定以上の深夜労働は主観的不健康と相関する

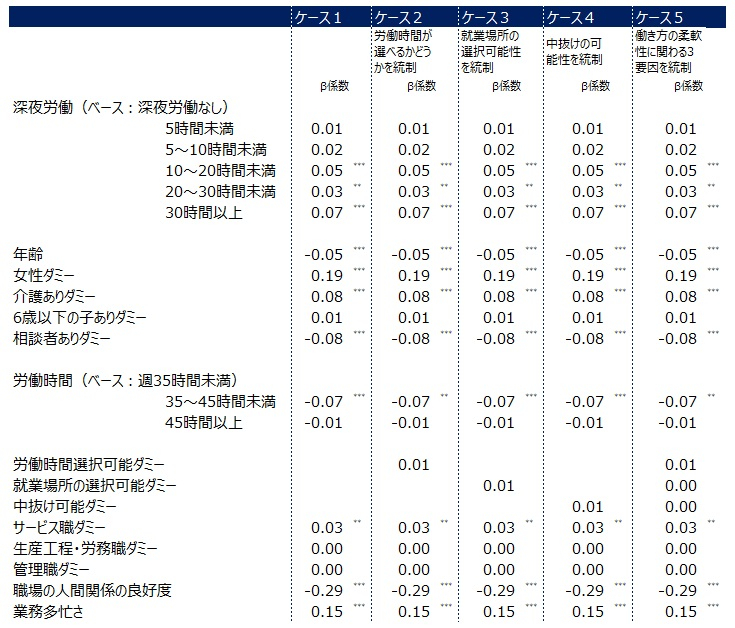

とはいえ、月に数時間程度と数十時間程度では健康への影響は異なると推察される。さらに主観的不健康には、深夜労働だけでなく労働者の属性(年齢や性別、相談者の有無、育児や介護の有無)、働き方(労働時間、職種、管理職かどうか、職場の人間関係、業務負荷)等、さまざまな要因が関わるはずである。そこで上記の要因を統制しつつ、主観的不健康を目的変数、本人の深夜労働の有無や長さを説明変数とする重回帰分析を行った(図表7)。すると、深夜労働を行わない場合に対し、月5時間未満および月5~10時間未満の深夜労働は主観的不健康と負の関わりを持たなかったのに対し、月10~20時間未満、月20~30時間未満、月30時間以上の深夜労働は主観的不健康と負の関わりを持っていた。労働者が労働時間を選択できるか、就業場所を選択できるか、中抜けをできるかの状況を統制した場合でもこの傾向は変化しなかった。

図表7 主観的不健康スコアの分析

(注)係数は標準化回帰係数。主観的不健康スコアの作成方法は、図6の注を参照。**は5%有意水準、***は1%有意水準であることを示す。

労働者の健康を守りつつ、そのニーズの多様化に応えるためのさらなる情報把握が必要

本コラムで確認したように、深夜労働を行う人の中心はシフト勤務など業務上の都合がある人、サービス職や生産工程・労務工程を担う人、40代男性で多かった。これらの人は深夜労働の時間が長い傾向にあり、心身の健康への影響も大きいと考えられる。深夜労働への規制に加えて、深夜労働が必要な仕事を抱える事業所がテクノロジーを活用した深夜労働の削減や負荷軽減に取り組むインセンティブを設けることも検討すべきであろう。

一方で、すでに見てきたとおり、小さな子どもを抱える男女では、家族が寝た後や起きる前などの時間帯に働く人が一定数いるように、深夜時間帯の労働へのニーズが存在している。筆者の周囲でも、深夜労働をしていないものの、「子どもが寝た後に少しだけ仕事ができたら助かるのに」といった意見を聞くことはある。この先、仕事以外に重要な役割を担う人が増える中、働く時間をより柔軟に組み立てられるようなルールを求める声は労働者側からも拡大する可能性がある。

しかし本コラムで見てきたように、一定以上の深夜労働と主観的不健康の間には相関関係があり、この関係は裁量労働や在宅勤務、中抜けなどの働く時間・場所の柔軟性を統制しても変わらなかった点には注意が必要だろう。深夜労働を自発的に行う人の中に深夜労働の時間が長い人がいることを考え合わせると、在宅勤務であることや自発的に行われるものであることだけを条件に、深夜労働の規制を緩和することにはリスクがありそうだ。

働く人の健康を守りつつ、多様な労働ニーズに応えていくためには、在宅勤務や中抜けができる等の柔軟な働き方ができるかどうかだけでなく、どのような時間(量)や時間帯、労働時間の把握方法であれば、健康への影響を最小化できるのかの丁寧な把握や検証を行うことが必要であろう。その上で、今の時代に即した深夜労働規制はどうあるべきかを再検討することが望まれる。

(※1)厚生労働省「令和5年版 労働経済の分析」によれば、労働者の平均年齢(男女計)は2000年の39.8歳から2022年に43.7歳まで上昇している。

(※2)厚生労働省労働基準局『令和3年版労働基準法 上巻』労務行政(2022年)参照。

(※3)労働基準法37条3項。なお所定内労働時間外に深夜労働が行われた場合には労働時間の長さに対する補償としての時間外労働に対する割増賃金に加えて、深夜労働に対する割増賃金を支払うことが必要になる。

(※4)なお脳・心臓疾患の労災認定基準では、2021年9月の改正で長期間の過重業務の評価に際して労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することが明確化されており、深夜労働は労働時間以外の負荷要因の一つ(「不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」)として位置付けられている。しかしこれらは深夜労働を行う労働者の健康を守るための規制であり、深夜労働そのものに対する規制とは言えない。なお、高度プロフェッショナル制度においては、使用者は制度の対象労働者に対して、①健康管理時間の把握、②休日の確保、③選択的措置、④健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置を実施することが義務付けられている。この選択的措置については(a)11時間以上の勤務間インターバルの確保+深夜業の回数制限(1か月に4回以内)、(b)健康管理時間の上限措置、(d)1年に1回以上の連続2週間の休日の付与(本人が請求した場合は連続1週間×2回以上)、(d)臨時の健康診断のいずれかに該当する措置を労使委員会の決議で定め実施することが求められているが、深夜労働の回数制限は絶対措置ではない。

(※5)厚生労働省(2021)「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」では、交替制勤務・深夜勤務と脳・心臓疾患の発症に関する文献の知見が整理されている。これらにおいて交代勤務や深夜勤務が脳・心臓疾患等の疾病リスクを有意に高めることが示されている。

(※6)東京弁護士会「『労働基準法の一部を改正する法律案』に対する意見書」では「深夜勤務時間及び深夜勤務回数等の制限、休息時間の確保、割増率の引き上げ、特別な事情を有する労働者の深夜業免除及び配置転換、就業環境の整備などの規制を早期に実現すべき」と指摘されている。

(※7)規制改革推進会議「働き方の多様化に資するルール整備に関するタスクフォース」は現行ルールが育児や介護等との両立など個々のニーズに応じて、労働者が1日の労働時間を有効に活用して働く選択を阻害しているとして、一定の条件のもとで深夜労働への割増賃金の規制を適用除外とすべきではないかと指摘している。

(※8)以下の分析では、全国就業実態パネル調査2024との接続の関係から、2023年12月以降労働条件の変更をしていない正社員を対象とするデータを示していく。

(※9)調査では、A.自らの希望により、深夜時間帯に勤務をしていた、B.希望していないが、業務上の理由により深夜時間帯に勤務をしていた、C.深夜時間帯の勤務の希望があったが、実際にはしていない、D.深夜時間帯の勤務を希望せず、実際にしていなかった、の4つの分類の下に置かれた10の選択肢から過去半年間の深夜労働の状況を選択する形で回答を求めており(排他的な関係にない場合にのみ複数選択可能)、「育児・介護などで日中の業務時間が十分とれないため、深夜時間帯に勤務をしていた」はA.のカテゴリーに配置された選択肢である。

(※10)8つの項目に対する回答を最尤法に基づいて因子分析を実施し、スクリープロット法およびパラレル法による検討を行った結果を考慮して、1因子構造が想定された。本稿では8つの項目(数値は逆転)の平均値を主観的不健康スコアとして採用した。

(※11)働き方のこれからに関する1万人調査は2024年11月に実施され、過去半年間の深夜労働の状況を聞いている半面、主観的不健康スコアは全国就業実態パネル調査2024において聴取された2023年12月時点の状況に基づく。この時間のズレを踏まえ、本稿ではすべての分析を2023年12月以降、労働条件の変更を行っていない者に限定して行っているが、より正確な結果を見るためには働き方のこれからに関する1万人調査の深夜労働の実態と、全国就業実態パネル調査2025における主観的不健康との関わりを行う必要がある。

大嶋 寧子

東京大学大学院農学生命科学研究科修了後、民間シンクタンク(雇用政策・家族政策等の調査研究)、外務省経済局等(OECDに関わる成長調整等)を経て現職。専門は経営学(人的資源管理論、組織行動論)、関心領域は多様な制約のある人材のマネジメント、デジタル時代のスキル形成、働く人の創造性を引き出すリーダーシップ等。東京大学大学院経済学研究科博士後期課程在学中。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ