労働時間を増やしたい人はどれだけいるのか ―労働時間規制の緩和は行うべきか―

前回は、働き方改革前後の労働時間の変化を分析し、幅広く労働時間の縮減の傾向が認められることを確認した。こうした中、近年の長時間労働に関する規制強化にあたっては、高い報酬を得ることなどを目的としてより長く働きたいと考えている人の希望を損ねている側面もあるのではないかという声も存在している。そこで、今回は労働時間の希望に焦点を合わせることで、働きたいのに働けない人がどの程度存在しているのかを明らかにしていこう。

労働時間を自由に増やせない人は多い

リクルートワークス研究所「働き方のこれからに関する1万人調査」では、回答者に対して労働時間を自由に増やせるかどうかを聴取している。同調査では「次のことは、あなたの仕事にどれくらいあてはまりますか「という設問を用意し、「労働時間は、自分の意思で自由に増やすことができる」という項目に対し「あてはまる」「ややあてはまる」「どちらともいえない」「ややあてはまらない」「あてはまらない」の5件法で回答を得ている。

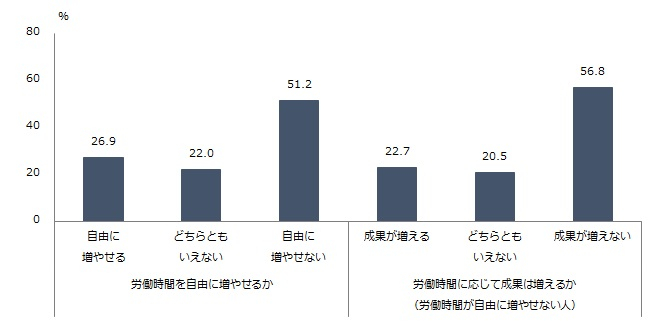

同調査の結果によると、上記設問に「ややあてはまらない」「あてはまらない」と答えた正規雇用者の割合は51.2%と半数を超えた(図表1)。労働者側が自由に労働時間を増やせない背景には、企業側が労働時間に関する法規制を遵守する観点や割増賃金の支払いを抑制する観点などから、労働者側が労働時間をむやみに増やさないように管理していることがあると見られる。なお、同調査では労働時間を増やした時に成果がそれに応じて増えるかと尋ねている。労働時間を自由に増やせないと回答した労働者の中で、労働時間を増やしても必ずしも成果が増えるわけではないと答えた人(56.8%)もいる一方で、労働時間を増やせば成果が増えると答えた人(22.7%)もいるなど、労働時間規制が付加価値向上を抑制している可能性も否定はできない。

図表1 労働時間を自由に増やせるか

注:分析は正規雇用者に限定。2024年の数値

出所:リクルートワークス研究所「働き方のこれからに関する1万人調査」

労働時間は減らしたい人が多数派で、増やしたい人は少ない

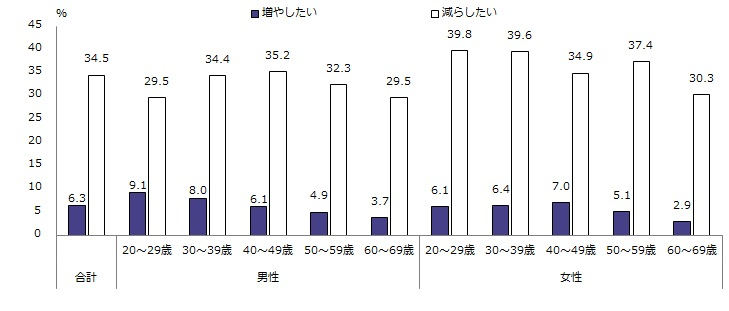

こうした中、労働者の労働時間に対する希望はどのようになっているのか。リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」から正規雇用者の労働時間の希望を分析したものが図表2である。全国就業実態パネル調査では、労働時間の希望について「仕事時間についての希望はありますか」という設問を用意しており、「今より増やしたい」「今より減らしたい」「とくに希望はない」で回答を得ている。

結果としては、正規雇用者のうち労働時間を今より減らしたいという人は34.5%に上った一方で、労働時間を今より増やしたいという人は6.3%となった。性・年齢別に見ると、20代男性(今より増やしたいと答えた人の割合:9.1%)、30代男性(同:8.0%)などはやや労働時間を増やしたい人が多い傾向となったが、総じて時間を増やしたい人は限定的となっている。一方、20代女性(今より減らしたいと答えた人の割合:39.8%)、30代女性(同:39.6%)は労働時間を減らしたいという人が多かった。なお、高年齢者は労働時間を増やしたい人も減らしたい人も少ない傾向があった。

図表2 労働時間の希望

注:分析は正規雇用者に限定。2023年の数値

出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」

労働時間を増やしたい人は賃金水準が低い人

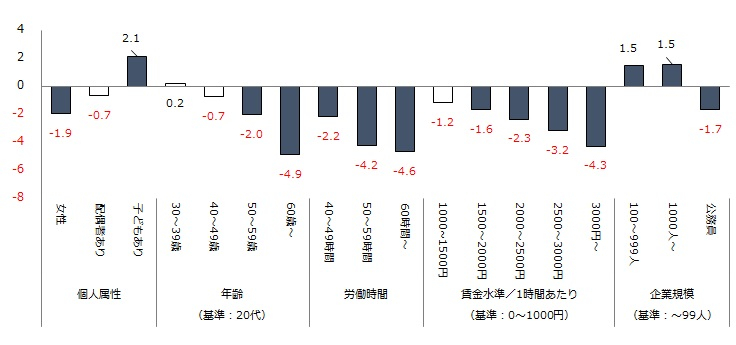

最後に、労働時間を増やしたいと答えた人はどのような人なのかを分析したものが図表3である。同図表の数値は、被説明変数に労働時間を増やしたいと答えた人のダミーを取り、説明変数に各属性のダミー変数をとったものである。各属性を説明変数にとった時の係数を見てみると、時間を増やしたいと思っている人は概ね男性、子どもを持っている人、若年層、労働時間が短い人、賃金水準が低い人などとなった。

このような結果から考察すると、仕事を通じてより多くの稼ぎを得る必要がある人ほど労働時間を増やしたいという希望を持つのではないかと考えることができる。他方、賃金水準が高い人は労働時間を増やしたいとは思わない傾向にあるが、これは現在の収入水準でもある程度満足できることから追加的な就労を行ってまで収入水準を増やそうとは思わないということなのだろう。

図表3 労働時間を増やしたいと思っている人の属性

注:分析は正規雇用者に限定。2023年の数値。数値は、被説明変数を労働時間を増やしたいと答えた人のダミーとした上での、回帰分析における説明変数の係数を示している

出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」

デロゲーションの導入は慎重な議論が必要

以上、本稿ではさまざまな観点から労働時間の希望についての分析を行ってきた。労働時間規制の在り方について、本稿で行った分析から示唆されることがあるとすれば、それは何だろうか。

労働時間規制については、規制によって主に企業側の要請による過度な長時間労働を抑制することができる半面、それが規制であることからの当然の帰結として、本来であればもっと働きたいという労働者の自由を妨げるというリスクも生じ得る。こうした中、分析の結果を見ると、たしかに現代においては労働者が労働時間を自由に増やすことが難しい状況にあることが見えてくるものの、そのような状況においても、労働時間を増やしたいという労働者は現代においてかなり少数派だということだ。

ハイスキル人材など自律的に働ける労働者に対しては、労働時間の規制を緩和するいわゆるデロゲーションの議論もある中、賃金水準が高い労働者でかつ労働時間を増やしたいと思っている人は全体としてはかなり少数派であると見られる。当然、少数だから無視してよいということにはならないが、こうした分析を総合的に勘案すれば、デロゲーションの導入による社会的な利益は現代日本においてはかなり限定的にならざるを得ないだろう。

こうした観点でデロゲーションの導入の是非を考えるのであれば、それが労働者の意思に反する長時間労働につながり得るという損失も考慮した上で、果たしてそれを上回る利益を得られるのかどうかということについては、慎重に判断していくべきだということになるのではないだろうか。データを見る限り、デロゲーションの導入は少なくとも政策的な優先度がそこまで高い問題ではなく、現在の労働時間規制は総じて見れば比較的うまく機能しているのではないかというのが、著者なりの結論である。

坂本 貴志

一橋大学国際公共政策大学院公共経済専攻修了後、厚生労働省入省。社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府にて官庁エコノミストとして「月例経済報告」の作成や「経済財政白書」の執筆に取り組む。三菱総合研究所にて海外経済担当のエコノミストを務めた後、2017年10月よりリクルートワークス研究所に参画。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ