働き方改革で労働時間が減った人はだれか ―労働時間の上限規制導入後の日本人の働き方の変化を探る―

働き方改革関連法の施行後、働き方はどう変わったか

働き方改革関連法は2018年に成立し、2019年4月から大企業に、2020年4月から中小企業に適用され、企業側は労働時間を適正に管理し、従業員の健康を守る責任が強化された。同法においては、労働時間の上限規制が導入され、原則として、月45時間、年360時間以内の時間外労働が定められている。建設事業や運転業務など一部の事業などについては、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていたが、2024年4月からはこれらにも規制が適用されることになり、これにより多くの業種・職種で労働時間の上限が法的に定められたことになる。

働き方改革関連法の施行もあって、日本の労働環境は大きく変わりつつある。本稿では、働き方改革が行われて以降、人々の労働時間がどのように変化し、今後、どのような課題が残されているのかを探る。

働き盛りの男性を中心に労働時間は着実に減少

本稿ではリクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」を用い、働き方改革の実施前と実施後の労働時間の変化を探る。比較する期間は、働き方改革実施前を2017年とおき、働き方改革実施後を直近の2023年時点としている。また、本稿のデータはいずれも正社員に絞った上で分析したものとなっている。

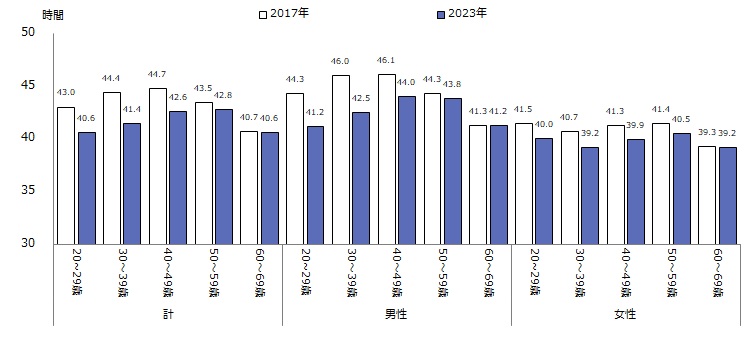

まず、年齢階層別の週労働時間を分析すると、全体的に労働時間は減少傾向にあるが特に減少が顕著だったのは主に20~40代であった(図表1)。2017年時点で最も労働時間が長かった40代の労働者は44.7時間から42.6時間と2.1時間減少した。30代はより影響が大きく44.4時間から41.4時間と3.0時間減少し、20代は43.0時間から40.6時間と2.4時間減少している。

特に減少が大きいのは男性である。20代の男性は2017年において平均44.3時間働いていたが2023年では41.2時間に労働時間が減少した。また、30代男性は性・年齢階層別に見た時に最も労働時間が縮減した層となっており、46.0時間から42.5時間と3.5時間減っている。一方で、女性に関してはもともと労働時間が短かったこともあり、相対的に影響は小さかった。20代女性は41.5時間から40.0時間(▲1.5時間)、30代女性は40.7時間から39.2時間(▲1.5時間)となっている。

図表1 性・年齢階層別週労働時間の変化(2017年から2023年)

注:分析は正規雇用者に限定

出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」

このように、労働時間の上限規制の適用以降、働き盛りの男性を中心に労働時間は着実に減少している。結果として、これまで男女間のキャリアの格差の原因としても指摘されてきた労働時間の男女間格差は大きく是正されている。これとあわせて男性でかつ子どもを持つ人の可処分時間も増えていると推察される。

管理職は労働時間の減少幅がやや小さい

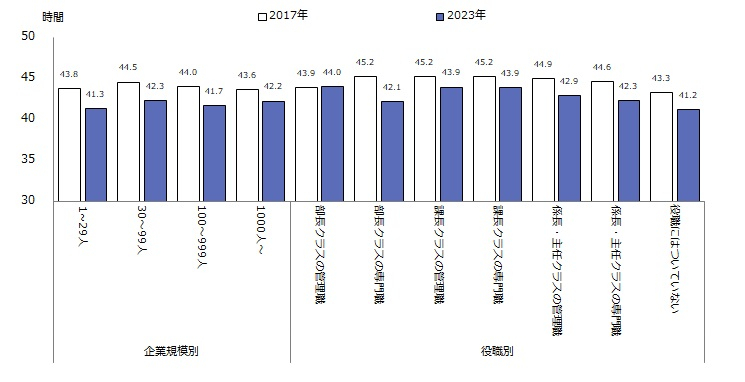

続いて、大企業と中小企業ではどちらが労働時間の削減が進んでいるのか。企業規模別に労働時間の変化を分析したものが図表2である。企業別の結果を見ると、企業規模にかかわらず総じて労働時間は減少傾向にあることがわかる。企業規模別には大きな傾向の差は見られないが、1000人以上の企業の労働時間は43.6時間から42.2時間と1.4時間の減少である一方で、30人未満の企業では43.8時間から41.3時間へと2.5時間の減少となっているなど、中小・中堅企業の方がやや時間の縮減幅が大きい結果となった。

役職別に見ると、こちらも概ねすべての役職で労働時間が減少している(図表2)。非役職者の労働時間は43.3時間から41.2時間へ2.1時間の減少となった。一方、係長クラスの管理職では44.9時間から42.9時間(▲2.0時間)、課長クラスの管理職が45.2時間から43.9時間(▲1.3時間)、部長クラスの管理職は43.9時間から44.0時間(+0.1時間)となっている。高位の役職者に関しては管理監督者として労働時間規制から外れる者もいることから、減少幅が小さい傾向にあることがわかる。近年、管理職の負荷の増大を問題視する声が多く見られる中、管理職層の負荷軽減も課題と考えられる。

図表2 企業規模・役職別週労働時間の変化(2017年から2023年)

注:分析は正規雇用者に限定

出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」

ドライバーや教育関連職などでは課題が残るが、概ね減少傾向

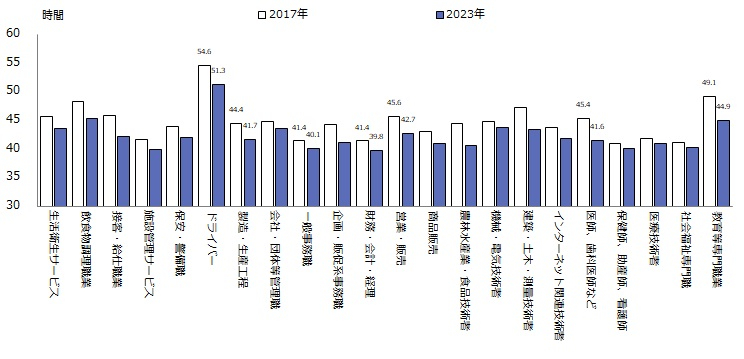

職種別に見ても、総じて労働時間は減少していることがわかる(図表3)。一般事務職(41.4時間→40.1時間、▲1.3時間)、財務・会計・経理(41.4時間→39.8時間、▲1.6時間)、営業・販売(45.6時間→42.7時間、▲2.9時間)とホワイトカラーの仕事で減少しているほか、製造・生産工程(44.4時間→41.7時間、▲2.7時間)の労働者の労働時間の減少も進んでいる。

一方で、いまだに長時間労働が残っている職種も存在している。その代表はドライバーである。ドライバーの労働時間も減ってきてはいるものの、2023年時点の週労働時間の平均は51.3時間とまだ長い時間に留まっている。また、教育関連職も44.9時間と長い時間働く人がまだ多く存在している。医師や建設作業者など労働時間上限規制の適用が猶予されている職種も、過去と比べれば労働条件の改善は進んでいることから、労働時間上限規制が適用される2024年以降、さらなる労働時間の縮減が期待される。

図表3 職種別週労働時間の変化(2017年から2023年)

注:分析は正規雇用者に限定

出所:リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」

以上、本稿では正規雇用者に対象を絞った上で、労働者の属性ごとに労働時間の推移を確認した。分析に基づけば、現状でいくつかの課題は残っているものの、働き方改革関連法の施行以降、あらゆる社会階層において労働時間の縮減はしっかりと進んでいると評価することができる。こうした現状を踏まえれば、長時間労働の是正を目的とした改正法の目的は達成に向けて着実に進展していると考えることができる。

坂本 貴志

一橋大学国際公共政策大学院公共経済専攻修了後、厚生労働省入省。社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府にて官庁エコノミストとして「月例経済報告」の作成や「経済財政白書」の執筆に取り組む。三菱総合研究所にて海外経済担当のエコノミストを務めた後、2017年10月よりリクルートワークス研究所に参画。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ