組織で働く女性が展望を持って働くことに関わる要因とは

リクルートワークス研究所では、近年の急速な労働市場の変化や労働法の改正に伴い働く人々にどんな変化が起こっているのかを検証する調査(「働き方のこれからに関する1万人調査」、以下で調査という場合、断りがない限りこの調査を指す)を行った。本調査はリクルートワークス研究所が毎年行っている5万人規模の就業者に対するパネル調査である、全国就業実態パネル調査と接続可能な調査という形で実施しており、過去の就業状況などとあわせて分析することができる。

性別に関わりなく、仕事において公正な機会や評価を得て活躍できることは、個人が望ましいキャリアを獲得する上でも、少子高齢化が進む日本の経済社会にとっても重要だ。その観点から近年の女性の就業に関わる状況を見ると、就業率、雇用者に占める正社員の割合は上昇基調にある。一方で、管理職における女性比率は政府が目標としてきた30%に程遠い状況であること(※1)、男女の賃金ギャップも依然として大きいことをはじめ、女性がその意欲や能力を十分発揮できる機会を得ることやその働きを賃金その他の面で正当に評価されることに関しては課題が多く残されている。

そこで以下では、女性が仕事において活躍することに関わるさまざまな要因を取り上げ、それが今どのように女性労働者に認識されているのか、どのような余韻が女性の仕事に対するポジティブな意識と強く関わるのかを検討することで、これからの女性活躍推進のヒントを提供したい。

行動計画の策定を含む、4つの要因に着目

企業における女性活躍の促進という点で重要な環境の一つが、企業が自社の状況や課題を把握しているか、その課題に取り組むための計画を持っているかだろう。これに関して日本では、2015年6月に職業生活における女性の活躍推進の取り組みを推進するため、民間企業及び国・地方公共団体の役割と義務を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、女性活躍推進法)が成立し、翌年4月より、常時雇用する労働者が301人以上の民間企業は、自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析、女性活躍のための行動計画の策定・社内周知・公表、行動計画策定の届け出等(以下、行動計画等)を行うことが義務付けられた。さらに、その後の法改正で101人以上の企業に義務が拡大されたほか(2022年4月施行)、情報公表項目の見直しも行われている。厚生労働省(※2)によれば、2024年9月30日現在、常時雇用する労働者101人以上の企業の98%が同法に関わる行動計画の届け出を行っており、100人以下の企業の届け出も9158件に上る。

ただし、単に企業が目標を設定し、行動計画を策定したら女性が活躍できるかというと、ことはそう簡単ではない。いくら企業が行動計画等を策定しても、その内容を企業内の女性の多くが認識し、会社と対話できる環境がなければ絵にかいた餅になりかねない。また職場で社員が男女関わりなく成長の機会を得て、キャリアを形成していく上では、男女の役割についての経営者・経営層がバイアスをもたないこと、仕事配分や能力開発機会に性別による差がないことが重要である。さらに勤続年数や働く時間など仕事の成果以外の要因が評価で重視される傾向が残れば、就業時間が制約されがちな女性が評価されにくい状況は変わらないと考えられる。

そこで以下では、①女性の活躍に関する状況把握・数値目標や行動計画の策定(以下、行動計画等)、②女性が就く仕事や男女の役割についての経営者・経営層のバイアス(以下、経営者等のバイアス)、③男女の仕事配分の違いや能力開発機会のジェンダーギャップ(以下、機会のジェンダーギャップ)、④属性や働き方ではなく成果や目標を重視したマネジメント(成果・目標重視のマネジメント)の4つの要素に着目し、企業規模や業種別に働く女性の認識がどのようであるかを確認していきたい。

なお、前述したように100人以下の企業の中にも女性活躍推進法に関わる行動計画の届け出を行うところは少なからず存在し、同時に上記法に基づかずとも女性活躍の計画を持つ企業もあると考えられる。そこで本コラムでは、5人以上の企業で雇用される正社員女性を分析対象とする。また、実態として雇用形態により企業の人材活用の在り方に違いがあることから、今回は正社員女性に限定して分析を行うこととする。

大企業で働く女性でも、多くが自社の女性活躍に向けた行動計画を認識していない

調査では、以下の内容について「当てはまらない」「どちらかというと当てはまらない」「どちらともいえない」「どちらかというと当てはまらない」「当てはまる」「知らない・分からない」のいずれかを選択する形式で聴取している。行動計画等への認識にあたる質問は①~③、経営者のバイアスへの認識に関する質問は④~⑦、機会のジェンダーギャップへの認識に関する質問項目は⑧~⑩にあたる。

図表1 男女共同参画に関する質問項目

このほかに、全国就業実態パネル調査では「給与は、年齢や勤続年数より成果が重視される」「目標管理制度(MBO)など、仕事をするうえでの目標を明確に設定する仕組みがある」「評価の理由や今後の課題について、上司からフィードバックを得る機会がある」という項目について同様に聴取している設問があり、ここから「成果・目標重視のマネジメント」の状況を把握することができる※3)。

これらの変数について、企業規模別に「当てはまる・どちらかというと当てはまる」(以下、当てはまる)と回答した人の割合を示したものが図表2である。まず目につくのは、300人以上の規模で、自社の行動計画等を認識する人の割合が高いことだ。これは近年まで、女性活躍推進法による行動計画等の策定義務の対象が常時雇用する労働者が301人以上の企業だったことを反映していると考えられる。ただし、1000人以上の企業でも勤務先企業が行動計画等を持っていると認識できている女性が2割程度に留まることからは、企業が行動計画等を策定していてもその事実や中身が女性に伝わっていないケースが多い状況も見て取れる。

仕事・人材育成機会のジェンダーギャップに関する項目に当てはまる人の割合は、いずれの項目でも勤務先の規模が大きいほど低い。しかし1000人以上の企業であっても「職場では、主に男性が就く仕事と主に女性が就く仕事に分かれている」と回答する人が約2割、「職場では、女性だけが担っている仕事がある(お茶くみ、掃除、コピーなど)」「職場では、男性を中心に教育や研修の機会が与えられる」と回答する割合も約1割を占めるように、大企業の中にも性別による職務の違いや機会のジェンダーギャップが払しょくされていないところがある。

経営者等のバイアスに関する認識は、企業規模によらず一定程度存在

経営者等のバイアスは、企業規模が大きいほどその割合が低下するものの、行動計画等と比べると規模別の差が小さい(※4)。ただし1000人以上の企業で働く正社員女性のうち約2割が「経営者・経営層は、組織のリーダーは男性がやるものだと考えている」「経営者・経営層は、女性には重要な仕事を任せにくいと考えている」と認識するように、規模の大小にかかわらず、女性の一定割合は経営者等がバイアスを持っていると認識している。

最後に、成果・目標重視のマネジメントについては、企業規模が大きくなるにつれて「当てはまる」の割合が高まる傾向がはっきりとしている。これらは、体系的な人事評価制度の構築、目標設定の仕組み、個々の社員へのフィードバックを行う体制を組む余力が、規模の小さい企業で少ないことを反映していると考えられる。

図表2 女性活躍に関わる4つの要因に対する女性正社員の認識(企業規模別) (注)「あてはまる」「どちらかというとあてはまる」の合計割合。設問の詳細は本文および図表1を参照。図表中の割合は、「行動計画等」は企業の取り組みを認識している場合に、「経営者等のバイアス」は経営者等のバイアスを認識している場合に、「機会のジェンダーギャップ」はギャップがあると認識している場合に高くなる。

(注)「あてはまる」「どちらかというとあてはまる」の合計割合。設問の詳細は本文および図表1を参照。図表中の割合は、「行動計画等」は企業の取り組みを認識している場合に、「経営者等のバイアス」は経営者等のバイアスを認識している場合に、「機会のジェンダーギャップ」はギャップがあると認識している場合に高くなる。

製造業で経営者等のバイアスや機会のジェンダーギャップを認識する女性が多い

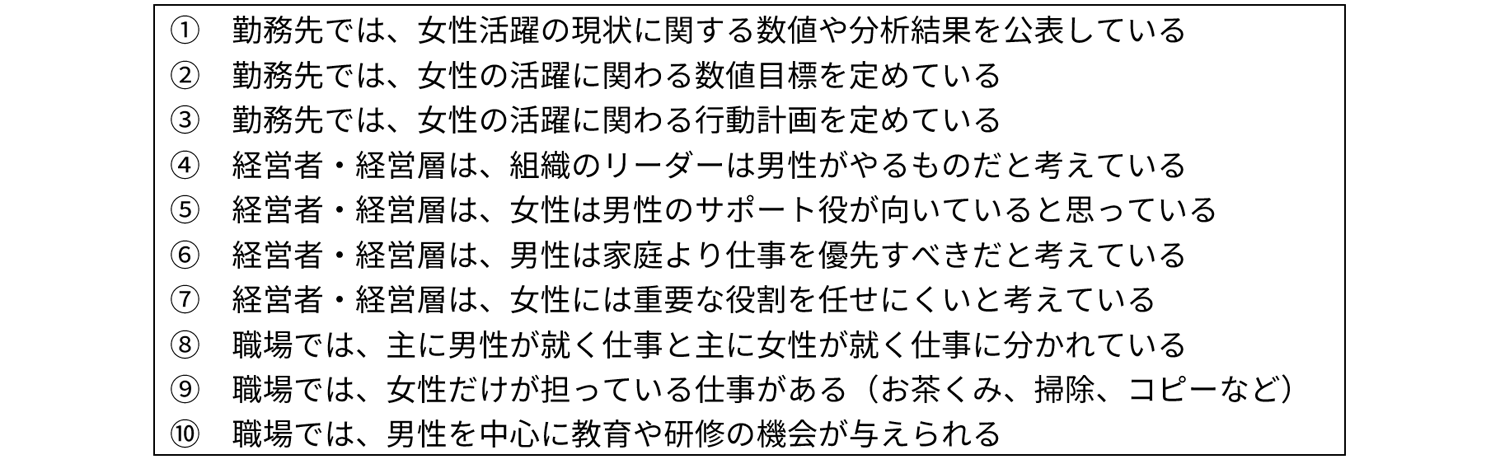

次に、業種別の動向を見たのが図表3である。まず行動計画等について見ると、情報・金融業で企業の取り組みを認識する女性の割合が高くおよそ2割を占めているが、これらは情報・金融業で企業規模が大きいことを反映していると考えられる。それ以外の業種ではこの割合は約1割に留まり、行動計画等は企業で働く多くの女性にとって存在や中身を認識できないものとなっている様子がうかがえる。

次に、経営者等のバイアスについて見ると、製造業で働く女性で経営者等が男女の役割についてバイアスをより多く認識していることが示された。一方、サービス業では経営者等のバイアスを認識する人の割合が低いが、この背景としてサービス業に医療・福祉など女性比率が高い業種が含まれていることがあると推察される。

機会のジェンダーギャップのうち、男女の担う仕事に関する2つの設問では、製造業や流通・小売り業で高く、約3割が男女の職務領域の違いや女性のみが行う仕事があると回答している。教育訓練に関するギャップを認識する人は、それよりも少ない。成果・目標重視のマネジメントは、企業規模が大きい場合や個人の成果が明確になりやすい業種で高くなる傾向にあると考えられ、実際に金融・情報業であてはまる人の割合が高かった。

図表3 女性活躍に関わる4つの要因に対する女性正社員の認識(業種別)

正当な評価感や成長実感は、行動計画等の認識や成果・目標重視のマネジメントと関係

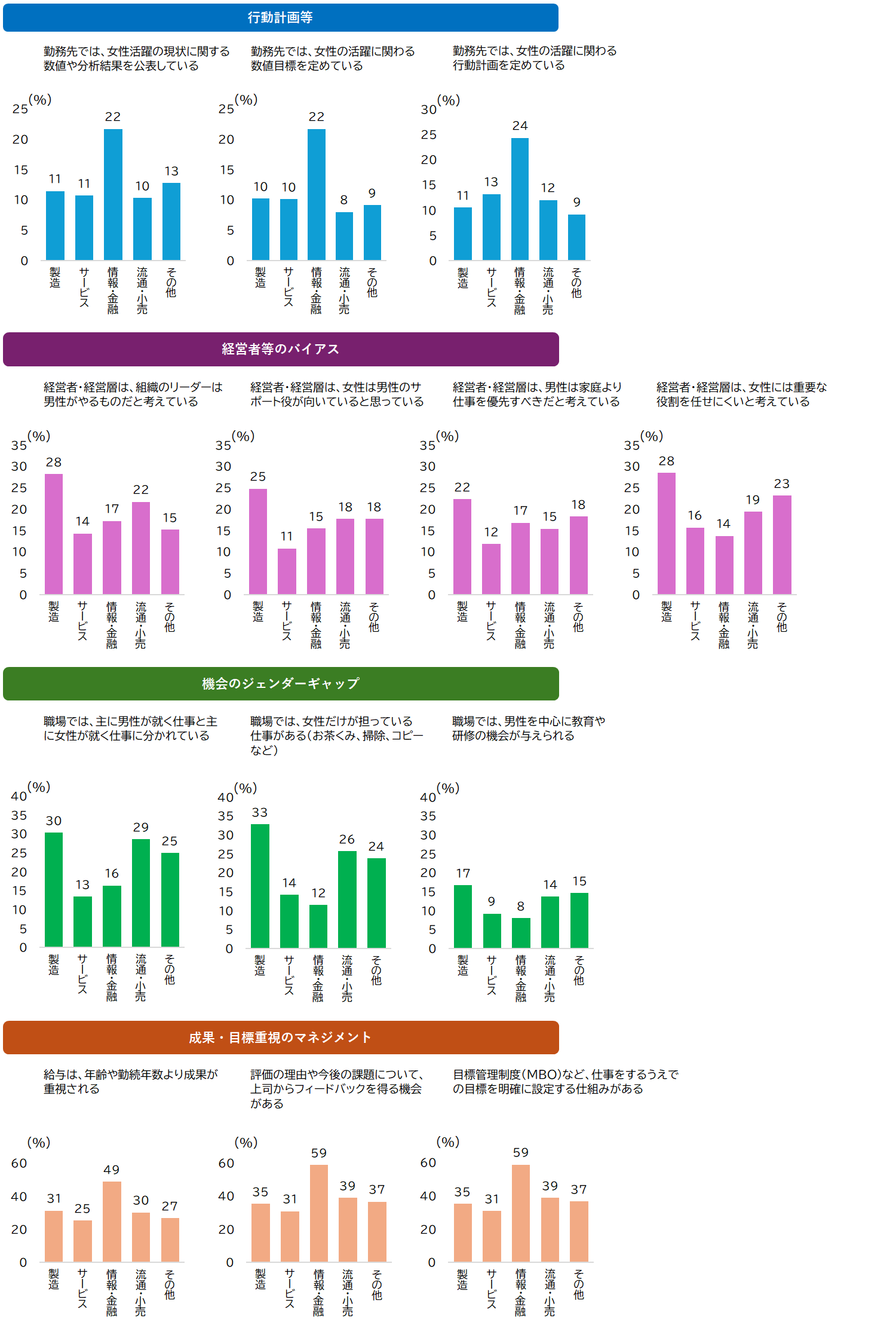

これまで見てきた①行動計画等、②経営者等のバイアス、③機会のジェンダーギャップ、④成果・目標重視のマネジメントの認識状況は、女性の仕事意識とどう関わるのだろうか(※5)。ここでは①~④の領域ごとの変数を用いたスコアを作成し、その高さ(低・中・高)別に、働きに対する正当な評価を得ていたという実感(以下、正当な評価感)、仕事を通じて「成長している」という実感を持っていた実感(以下、成長実感)、今後のキャリアの見通しが開けていたという実感(以下、キャリア展望)を持つ人の割合がどのように異なるのかを比較した(図表4)。

これによると、正当な評価感や成長実感を持つ割合は、勤務先の行動計画等や成果・目標重視のマネジメントについての認識スコアが高いほど高く、経営者等のバイアス、機会のジェンダーギャップに関する認識スコアが低いほど高い傾向が見られた。キャリア展望は、行動計画等や成果・目標重視のマネジメントの認識スコアが高いほど当てはまる割合が高い傾向があったが、経営者等のバイアスや機会のジェンダーギャップに関する認識の大小との関係は明確ではなかった。

図表4 4つの要因と女性の仕事意識の関係 ※クリックして拡大

行動計画等の認識や成果・目標重視のマネジメントの重要性

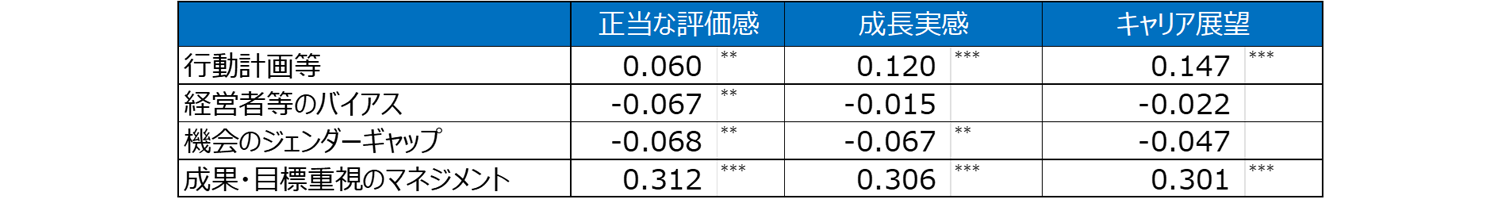

ただし図表4のような関係は、企業規模や業種に付随する要因(柔軟な働き方の導入のしやすさなど)を反映しているだけの可能性がある。そこで、正当な評価感、成長実感、キャリア展望を目的変数とし、①行動計画等、②経営者等のバイアス、③機会のジェンダーギャップ、④成果・目標重視のマネジメントへの評価を説明変数とし、属性等コントロールした重回帰分析を行った。この分析で因果関係を把握することはできないが、各説明変数が目的変数と持つ関係の大きさや方向性を確認し、潜在的な交絡因子の影響を統制した上で、変数同士がどのような関係を持つのかを検討することができる。

分析の概要を図表5に示した(※6)。ここで示されている数値は、平均値からの偏差をもとに計算された係数(β係数)であり、大きいほど影響力が高いと解釈できる。この結果を見ると、①~④の状況と女性の仕事意識との関わりは必ずしも一様ではなかった。例えば、正当な評価感は①~④すべてと有意な関わりを持っていたが、最も係数が大きいのは④成果・目標重視のマネジメントであり、自身に対して属性ではなく仕事の成果に応じて評価されること、そうした成果に基づいて評価され課題がフィードバックされることが正当に評価されているという実感と実際に結びついていることがわかった。

一方、より「将来」に関わる成長実感やキャリアの展望の結果を見ると、前者に対しては①行動計画等と②成果・目標重視のマネジメントは正の関りを、③機会のジェンダーギャップは負の関わりを持つ一方、②経営者等のバイアスは有意な関わりが示されなかった。また、キャリアの展望については、①行動計画等の認知と④成果・目標重視のマネジメントのみが正の関わりを持っていた。いずれにしても、成果・目標重視のマネジメントの係数は最も大きかった。

図表5 女性の仕事意識に関する分析の概要 (注)5人以上の民間企業で働く正社員女性について正当な評価感、成長実感、キャリア展望を目的変数、①行動計画等、②経営者等のバイアス、③機会のジェンダーギャップ、④成果・目標重視のマネジメントへの評価を説明変数とし、交絡要因をコントロールした重回帰分析を行った結果より、①~④の係数のみ整理。コントロール変数として年齢、勤務先規模、労働時間、勤務時間選択可能ダミー、勤務場所選択可能ダミー、中抜け可能ダミー、職種、管理職ダミー、末子12歳以下、介護ありダミーを採用。数字はβ係数。**は5%有意水準、***は1%有意水準を示す。

(注)5人以上の民間企業で働く正社員女性について正当な評価感、成長実感、キャリア展望を目的変数、①行動計画等、②経営者等のバイアス、③機会のジェンダーギャップ、④成果・目標重視のマネジメントへの評価を説明変数とし、交絡要因をコントロールした重回帰分析を行った結果より、①~④の係数のみ整理。コントロール変数として年齢、勤務先規模、労働時間、勤務時間選択可能ダミー、勤務場所選択可能ダミー、中抜け可能ダミー、職種、管理職ダミー、末子12歳以下、介護ありダミーを採用。数字はβ係数。**は5%有意水準、***は1%有意水準を示す。

中小企業の人事機能の充実や行動計画等の周知徹底に関わる施策が重要

以上から、女性が評価への納得感など良好な仕事意識を持って働くことと①~④の間には関係があるものの、特に日々のマネジメントにおいて勤続年数などの属性による評価が行われないこと、わかりやすい目標を持って働けること、その成果に基づいて評価され、今後の課題を上司と話しあえていることとの関わりが深いと言えそうだ。しかし中小企業の中には、さまざまな面で人事制度が整備されていないケースも多く、目標設定や納得感のあるフィードバックについての知見やそれを行う人材面でのリソースも不足している。属性や働き方によらず社員が活躍しやすい人事制度について中小企業への情報提供や導入支援を充実することが重要ではないだろうか。

また、勤務先の企業が女性活躍の状況把握や数値目標の設定、行動計画の策定を行っているという認識は女性のポジティブな仕事意識と関わりを持っていたものの、実際には大企業も含めてその認識を持つ女性は少数派であった。企業が把握する女性活躍の現状、それに基づく行動計画には、策定時点での組織の課題も透けて見えるほか、数値目標の内容や水準についてさまざまな賛否を引き起こす可能性もある。しかしそれでも、企業が女性活躍の現状やそれに基づく数値目標、行動計画をわかりやすく社内に広報することや、計画について社員と対話することは、社員が日々直面する課題をより良く企業が理解し、より効果的な解決方法を見出しやすくしている可能性がある。

そうであるならば、企業は女性活躍に関わる状況把握や数値目標の設定、行動計画等を策定する際には、行動計画について単に社内広報するだけでなく、社員と対話するプロセスを組み込むことが重要であろう。また政策面では、企業が行動計画等を更新する際に、以前の目標や行動計画を社員がどの程度認識しているか、どのように評価しているかについても把握を求めていくことが、法が意図する「企業主体の女性活躍の推進」の可能性をより高めると考えられる。

(※1)厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」によれば、管理職等に占める女性の割合は、部長相当職で7.9%、課長相当職で12.0%、係長相当職で19.5%に留まる。

(※2)女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画策定届出状況

(※3)この設問は「当てはまらない」「どちらかというと当てはまらない」「どちらともいえない」「どちらかというと当てはまらない」「当てはまる」で聴取されており、1万人調査の選択肢とは異なることに留意が必要である。

(※4)カイ二乗検定を行ったところ「経営者・経営層は、組織のリーダーは男性がやるものだと考えている」「経営者・経営層は、女性は男性のサポート役が向いていると思っている」については企業規模による有意な差が認められたが、「経営者・経営層は、男性は家庭より仕事を優先すべきだと考えている」「経営者・経営層は、女性には重要な役割を任せにくいと考えている」については企業規模による有意な差を確認できなかった。

(※5)ここでは行動計画等、経営者等のバイアス、機会のジェンダーギャップ、成果・目標重視のマネジメントへの回答を平均しスコア化したものに基づき低・中・高の3グループに分けている。

(※6)多重共線性の影響を確認するために、VIF(Variance Inflation Factor)を計算した結果、すべての説明変数でVIFは10未満であり、多重共線性の問題は確認されなかった。

大嶋 寧子

東京大学大学院農学生命科学研究科修了後、民間シンクタンク(雇用政策・家族政策等の調査研究)、外務省経済局等(OECDに関わる成長調整等)を経て現職。専門は経営学(人的資源管理論、組織行動論)、関心領域は多様な制約のある人材のマネジメント、デジタル時代のスキル形成、働く人の創造性を引き出すリーダーシップ等。東京大学大学院経済学研究科博士後期課程在学中。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ