ミスマッチを防ぐための職場情報の提供とコミュニケーションを考える

職場情報の提供が企業の努力義務となった

新卒段階でのミスマッチによる早期離職を解消すること、その上で若者が充実した職業人生を歩んでいけることを目的に、若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)では職場情報の幅広い提供が企業の努力義務とされている(※1)。職場情報の提供に関する具体的な内容は以下のとおりである(※2)。

新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、

(1)幅広い情報提供を努力義務化すると同時に、

(2)応募者等から求めがあった場合は、

(ア)募集・採用に関する状況、

(イ)職業能力の開発・向上に関する取組の実施状況、

(ウ)職場への定着の促進に関する取組の実施状況、

という3類型ごとに1つ以上の情報提供を義務としている。

候補者の立場から見ると、入社前に職場の状況をできるだけ知りたいと思うのは当然である。しかし選考過程では、自分の質問が選考評価に影響するのではないかという不安から、本当に知りたい情報について質問するのは簡単ではない。例えば、実際にはワークライフバランスを重視したいと思っていても、時間外労働の長さや有給休暇の取得状況、突発的な業務の有無やその頻度などを面接官や人事担当者に尋ねることをためらう候補者もいるだろう。

実際、どのぐらいの人が事前に必要な職場情報にアクセスできているのだろうか。また、こうした情報を事前に知れることによって、転職・退職をどの程度抑制できるのだろうか。本稿では、この論点コラムの連載で一貫して活用している「働き方のこれからに関する1万人調査」を用いて、これらの疑問を検討した(※3)。なお、本法律はもともと新卒段階でのミスマッチを抑制することを目的にしたものであるが、ここでは情報提供と転職・退職の関係を広く検討するため、若年層以外の年齢層も検討対象としたい。

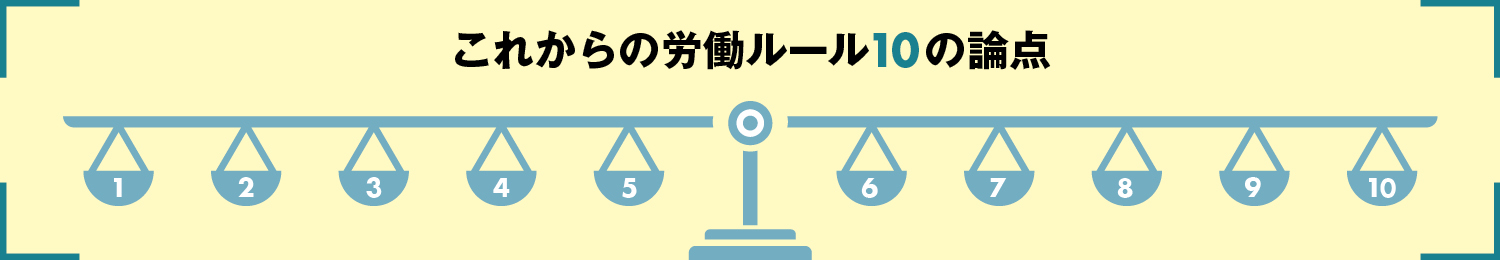

若年層ほど、入社前に情報を知る機会がある

まずは、現在勤めている企業への入社前に、その企業に関する情報について知る機会があったかを年代別に確認した(※4)。特徴的なのは、若者ほど企業についての情報に触れていること、どの年代も「あてはまるものはない」が最も多いことである。情報提供(把握)と年代の関係がほとんど線形の関係になっていることは興味深い。因果関係を断言できるものではないが、法律および構造的な人手不足による採用意欲の高まりを背景に、企業による情報提供は徐々に進んでいると考えてよさそうだ。その中でも、「前年度の新卒採用者数・離職者数」「平均勤続年数」「前年度の月平均所定外労働時間」「前年度の有給休暇の平均取得日数」に関する情報提供が比較的多くなされている。こうした変化が、若い世代でより企業の情報に触れる傾向を生み出していると推察される。とはいえどの年代でも「あてはまるものはない」の選択率が最も高い状況は共通しており、ミスマッチを防ぐための情報提供にはまだ努力・改善の余地があると言える。

図表1 年代別 入社前に情報を知る機会ありの割合 ※クリックして拡大

情報に触れている人は転職・退職意向が高い

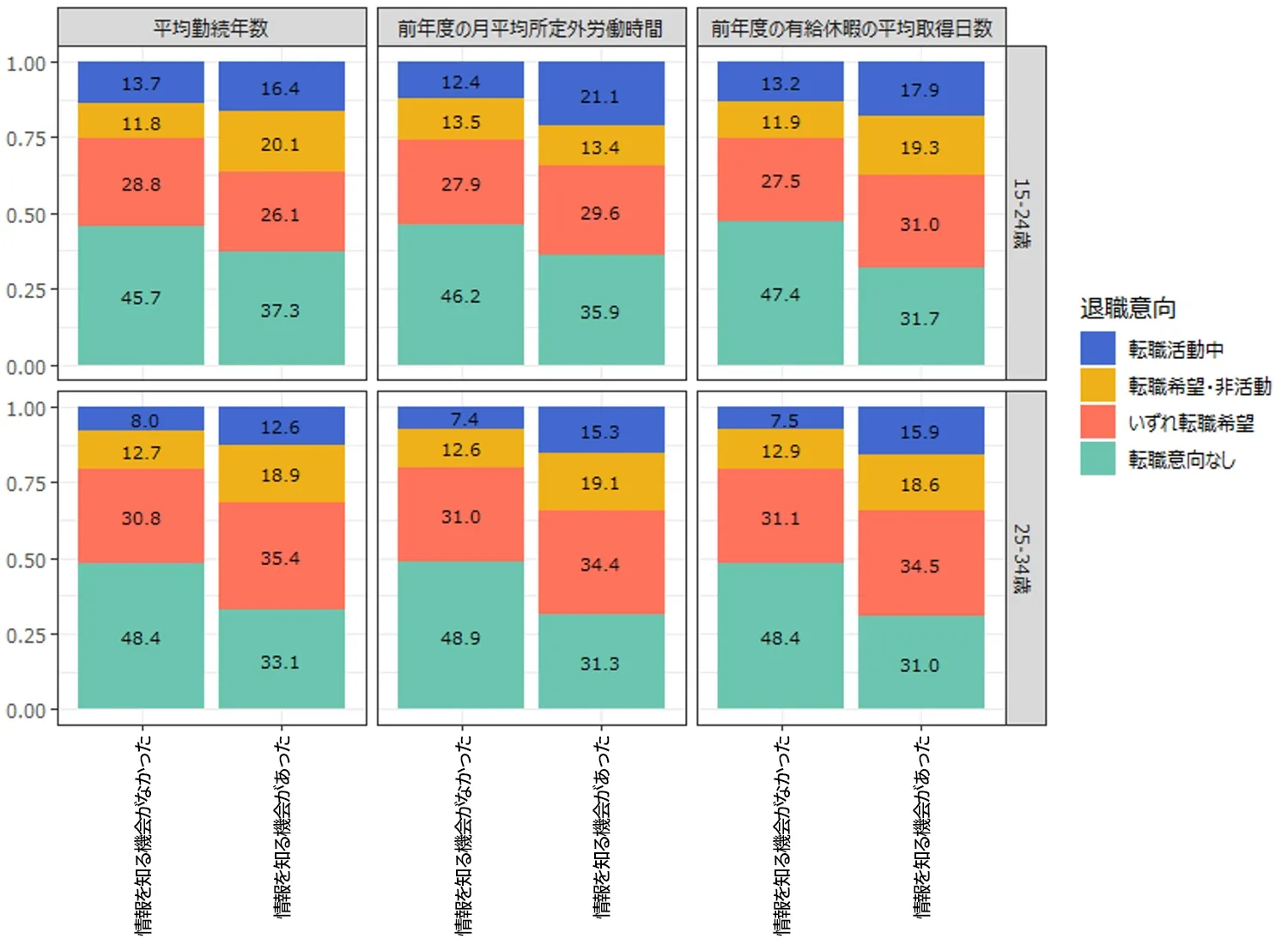

続いて、入社前に企業や職場の情報を知ることは転職・退職を防ぐことにつながるのかを検討した。すべての年代、情報の種類ごとに検討すると情報量が多くなるため、年代については本法律の狙いである若者(本コラムでは15-24歳、25-34歳とした)を対象に、情報の内容については先の結果で相対的に多くの人が情報を知る機会ありと回答した「平均勤続年数」「前年度の月平均所定外労働時間」「前年度の有給休暇の平均取得日数」の3つ(※5)に限定して検討した。さらに、ミスマッチ抑制という目的を踏まえ、現職の勤続年数は3年未満の人に限定している。

図表1では、年代ごとに、各情報を事前に知る機会の有無に分けて退職意向の分布(割合)を集計している。退職意向は「現在転職や就職をしたいと考えており、転職・就職活動をしている(転職活動中)」「現在転職や就職をしたいと考えているが、転職・就職活動はしていない(転職希望・非活動)」「いずれ転職や就職をしたいと思っている(いずれ転職希望)」「転職や就職をするつもりはない(転職意向なし)」の4つである。

結果を確認すると、いずれの情報についても、入社前にそれらを知る機会があった人の方が、機会がなかった人に比べて転職意向が高かった。この結果にはさまざまな解釈が考えられる。例えば、事前に情報を知る機会があったことから「良い職場なのだろう」という期待が高まったにもかかわらず、実態が期待と異なっていたケースが考えられる。また、入社前に情報の把握に努める人は、より自分に合った職務や職場、労働条件を求める傾向を持っているため、もともと転職・退職意向が高い可能性もある。さらには、「前年度の月平均所定外労働時間」のような情報は担当職務や時期ごとに見ればバラつくことが多い。その意味で、会社全体の月平均所定外労働時間が持つ候補者にとっての情報量は限定的と例える。職場の情報提供それ自体は望ましいことだが、実際には情報の受け手である候補者の関心範囲やその度合いなどによって、情報の受け取られ方は変わり得る。入社前にその会社の情報に触れることが必ずしも退職意向の抑制に関連していないことには、こうした背景が複雑に絡んでいると考えられる(後述するが、もちろんこの結果が情報提供の必要性を否定するわけではない)。

なお、以下の図表2は年代ごとに情報を知る機会の有無と退職意向の関連を単純に集計しただけのものであるため、より詳細に分析するため次の手続きをとった。具体的には年代を15-24歳、25-34歳に限定した上で、性別、居住地、学歴、就業状態、業種、従業員規模、勤続年数、過去の退職回数を共変量として統制した順序ロジットモデルにより、図表内の3つの情報を入社前に知る機会があったことが退職意向と関連しているかを分析した。詳細な結果は省略するが、図表2の結果と近い傾向であることが確認された。

図表2 年代・情報の種類別 入社前に情報を知る機会の有無と退職意向 ※クリックして拡大

職場情報の積極的な開示とコミュニケーションを

本稿では、入社前に情報を知る機会の有無および、情報を知る機会の有無と退職意向の関連を検討した。結果、若い人ほど入社前に会社の情報を知る機会が多い傾向があるものの、「あてはまるものはない」の選択率が最も高く、十分な情報提供がなされているとは言えなかった。職場情報の積極的な提供が今後ますます必要だろう。

加えて、入社前に各情報を知る機会があった人は、そうでない人よりも退職意向が高い傾向にあった。就職みらい研究所(2024)における「就職活動で知りたいと思っていた情報」という設問では、調査対象の学生全体のうち、平均勤務年数では40.5%、所定外労働時間では50.7%、有給休暇の取得日数・取得率では53.7%の学生が選択していた。本コラムで使用した「働き方のこれからに関する1万人調査」と就職みらい研究所(2024)では調査対象者が異なるため、比較による解釈には注意が必要だが、先の図で取り上げた情報は多くの候補者が入社前に知りたい情報と考えて差し支えないだろう。知りたい情報を知れているにもかかわらず退職意向が高いという点は予想に反する。しかし、今回の結果だけで企業からの職場情報提供に効果がないとは言いきれない。先行研究では門間(2023)が東北6県の企業300社に調査を行い、離職率の開示と実際の離職に関連があるかを検討している。その中では、より詳細な分析が必要という前提のもと、離職率を開示している企業では離職率が低いことが報告されている(※6)。

ここまでを踏まえ、最後に、今後考えられる方針を2つ提示したい。第1に、入社前に企業の情報に触れていない若者が多かったように、現時点ではまだ企業による情報提供の余地が大きいことから、採用候補者へのより積極的な情報提供を進める必要があるだろう。本稿では入社前に情報を知る機会があった人の方が、機会がなかった人より退職意向が高い結果であった。しかし情報提供が進めば、入社前に志望企業の職場情報をきちんと把握するという行動が今よりも当たり前になり、情報を把握する側(候補者)の情報を見る目も変化することから、情報を知ることがミスマッチの抑制につながる可能性もある。もちろんその過程では、候補者がどのタイミングで何についての情報を知ることがミスマッチの抑制につながるかなど、さまざまな観点に対する検討を行うことも重要だ。必要に応じて、情報の透明性や信頼性を高めるために、提供すべき職場情報の内容や提供方法にガイドラインを設けることも考えられる。この点は、ルールの整備も含めて検討が必要だ。

第2に、上述のとおり、例えば「前年度の月平均所定外労働時間」のような企業全体での数字は候補者視点では粗い情報と言える。ミスマッチ抑制の観点では、候補者全体への情報提供に加えて、その候補者が配属される部署、担当する職務に関連した情報の提供、コミュニケーションが有効になるだろう。最近では新卒採用においても入社後の職務を限定した採用を行うケースが多いことを踏まえても(リクルートワークス研究所 2024)、情報提供やコミュニケーションは全体に対するものと、職務を起点にした具体性なものや各企業に特有のものを使い分けることが望ましい。

執筆:坂本貴志

参考文献

リクルートワークス研究所. 2024. “大卒求人倍率調査(2025年卒).”

厚生労働省. 2024. “勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の概要.” https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000134612.pdf.

厚生労働省.2015-2016. “職場情報の提供制度.” https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122234.html.

就職みらい研究所. 2024. “『就職白書2024』データ集.”

門間浩勝. 2023. “新規学卒者の新たな就活指標-離職率-の検証.” 社会関係研究 2 (2): 19–28. https://doi.org/10.57336/jjsr.jjsr.2023.020219.

(※1)本法律の施行は2015年10月1日だが、職場情報の積極的な開示に関する部分は2016年3月1日施行である(厚生労働省 2024)。

(※2)厚生労働省のWebサイト「職場情報の提供制度」をもとに筆者執筆

(※3)この調査は、近年の急速な労働市場の変化や労働法の改正に伴い働く人々にどんな変化が起こっているのかを検証するためにリクルートワークス研究所にて行ったものである。

(※4)調査票での設問は次のとおり。教示文は「現在お勤めの企業に入社する前に、その企業に関する以下の情報を知る機会はありましたか。あてはまるものをすべて選択してください。※一つの選択肢の中に複数の情報が含まれている場合、いずれかの情報を知る機会があれば、あてはまるとして選択してください。※各研修や制度については、それが社内にないことを事前にわかっていた場合もあてはまるとして選択してください。」である。選択肢は厚生労働省のデータを参考に、「前年度の新卒採用者数・離職者数」「前年度の新卒採用者数の男女別人数」「平均勤続年数」「研修・自己啓発支援の内容」「メンター制度・キャリアコンサルティング制度の内容」「前年度の月平均所定外労働時間」「前年度の有給休暇の平均取得日数」「前年度の育児休業取得者数(男女別)」「役員または管理職に占める女性の割合」「あてはまるものはない」とした。

(※5)15-24歳で情報を知る機会があった割合が20%を超えている項目に限定した。

(※6)この段階では、離職率が低いため自信を持って離職率を開示しているといった逆因果に対する指摘を免れられない。本文中にも記載があるが、より詳細な分析・検討が待たれる。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ