解雇や退職勧奨は就業者にとってどの程度受け入れ可能か

リクルートワークス研究所では、近年の急速な労働市場の変化や労働法の改正に伴い働く人々にどんな変化が起こっているのかを検証する調査(「働き方のこれからに関する1万人調査」)を行った。本調査はリクルートワークス研究所が毎年行っている5万人規模の就業者に対するパネル調査である、全国就業実態パネル調査と接続可能な調査という形で実施しており、過去の就業状況などと合わせて分析することができる。

さて、近年、希望退職や早期退職募集の実施が盛んに報道されるようになった。東京商工リサーチの調査によれば、2024年(11月中旬時点)の上場企業の早期・希望退職の募集人数はのべ1万人に迫る水準となっているとされ、これは2023年の通年の約3倍の水準とされる(※1)。昨今でもさまざまな企業で募集のニュースが入っている(※2)。

また、解雇無効時の金銭救済制度について2022年に厚生労働省が法技術的論点を整理した報告書をまとめるなど議論されている(※3)。無論、解雇をどのように規制すべきか、解雇に伴う制度をどう設計すべきかについてはさまざまな議論があるが、本稿では今後の建設的な議論に向け、以下の点を働く人に対するデータに基づいて検証する。

- 日本においてどの程度、普通解雇や退職勧奨が実施されているのか

- どういった企業で行われているのか

- 就業者はどの程度、金銭解決を許容しているか、またその水準はどの程度か

8.8%の就業者が解雇や退職勧奨された人が自社にいたと回答

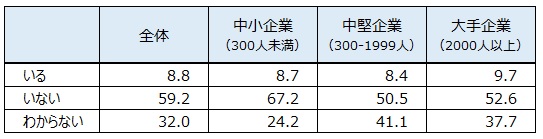

まず、この1年間で解雇や退職勧奨を行った会社がどの程度存在しているのかを推計する。調査では“あなたの勤務する会社において、この1年間で「解雇」または「会社から退職を勧奨された」従業員はいますか。ただし、「解雇」は懲戒解雇を除きます”と質問している。全体と従業員規模別結果を図表1に示す。

全就業者(正規社員)の8.8%が「いる」と回答し、59.2%が「いない」、32.0%が「わからない」と回答していた。「わからない」については社内に部署が複数あるなど解雇が存在していたかどうか就業者として判然としないケースで多く選ばれたものと考えられるため、本稿では「いる」と回答した者に注目して分析する。「いる」とした回答の場合には、少なくとも1人以上は解雇や退職勧奨された者が社内に存在しているためである。

従業員規模別では、中小企業(300人未満)では「いる」が8.7%、中堅企業(300-1999人)では同8.4%、大手企業(2000人以上)では同9.7%であった。なお、規模別の「いる」割合の差は5%水準で有意ではない。ここで重要なポイントは、企業規模別に大きな差がないという点である。筆者も含め、「日本では解雇は難しいが、中小企業やスタートアップ企業など、小規模な企業は頻繁に解雇を行っている」というイメージを持っている者も多いと考えるが、結果が示すのは、企業規模による解雇発生認知の差はないということだ。企業規模を問わず、10%弱の正規社員形態での就業者がこの1年間に自社で解雇が行われたと認識している。

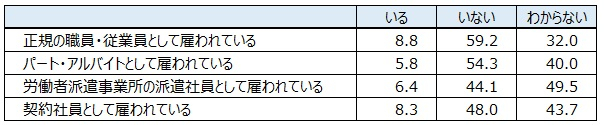

なお、図表2に雇用形態別での回答結果も掲載している。質問は自己が解雇・退職勧奨されたか、ではなく「自社に解雇・退職勧奨された人がいたか」であり、雇用形態間の差異は大きくはない。

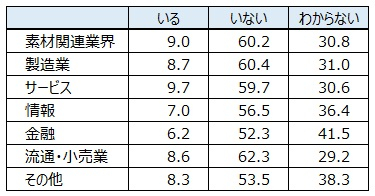

また、在籍する業種別でも検討した(図表3)。最も高い業種はサービス業であり解雇や退職勧奨された従業員が自社に「いる」9.7%、最も低い業種は金融業の6.2%であった(差は5%水準で有意)。在籍する企業の規模間の差異はなかったが、業種によっては一定程度の差が存在している。

図表1 この1年間で解雇、退職勧奨された従業員が自社にいたか(%)

(正規社員、59歳以下、公務員以外(※4))

図表2 雇用形態別・この1年間での解雇、退職勧奨された従業員が自社にいたか(%)

(59歳以下、公務員以外)

図表3 業種別・この1年間での解雇、退職勧奨された従業員が自社にいたか(%)

(正規社員、59歳以下、公務員以外(※5))

劣悪な職場環境の企業において、解雇や退職勧奨が起こっている

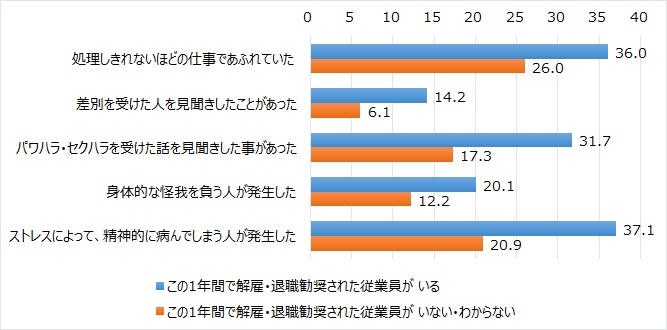

また、企業規模や業種といった企業属性に加えて、どんな職場環境の企業で解雇や退職勧奨が起こりやすいのかを合わせて検討しておく。図表4に職場の状況を解雇・退職勧奨をされた従業員の有無別で整理した。この結果からわかるのは、労働環境が劣悪な企業において解雇や退職勧奨が起こりやすいということだ。例えば、「処理しきれないほどの仕事であふれていた」に対し、自社で解雇・退職勧奨があったとする就業者では36.0%が「あてはまる」と回答している。他方で、解雇・退職勧奨が自社ではなかった就業者では26.0%に留まっている。また、「パワハラ・セクハラを受けた話を見聞きした事があった」では、解雇・退職勧奨があったとする就業者は31.7%が「あてはまる」と回答しているのに対して解雇等がなかった就業者では同17.3%であった。調査で実施している、職場の状態の悪さを示す各設問に関して、解雇・退職勧奨が自社であったとする就業者の回答は、なかった就業者の回答と比較して、全項目で「あてはまる」とする割合が5%水準で有意に高い。

これは、解雇・退職勧奨を行う企業における労働環境・職場環境がもともと劣悪である可能性が高いことを示している。労働者の立場からは、劣悪な環境に対峙し環境を変えていくことももちろん重要だが、その環境を脱することも一つの選択肢である。解雇・退職勧奨の実際的な議論に際しては、こうした職場の状況の違いが存在していることに留意が必要であろう。こうした職場と就業者を対峙させるよりも、長時間労働や賃金未払い、ハラスメント等で退職した場合に雇用保険において特定受給資格者として倒産・解雇などにより離職した人と同じ扱いを受けられる(支給停止期間や受給期間等)などの制度の周知・活用の利便性向上を進めるとともに、そのサポート、例えば退職時の条件交渉支援などが救いの手になるのではないか。

図表4 解雇・退職勧奨された従業員の有無別・職場の状況(※6)(「あてはまる」計)

(正規社員、59歳以下、公務員以外(※7))

希望する退職金上積み額

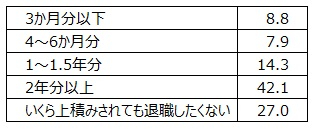

さて、この退職時の条件という点について、退職金の上積みを行うことで早期・希望退職を募集する企業が多く存在するが、その希望する金額感についても調査した(※8)(図表5)。早期・希望退職に応募したいと思う退職金の上積み額について、自身の月収基準で答えてもらったところ、「3か月分以下(※9)」が8.8%、「4~6か月分」が7.9%、「1~1.5年分」が14.3%、「2年分以上」が42.1%、「いくら上積みされても退職したくない」が27.0%であった。

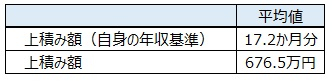

就業者(正規社員)全体の平均値では、自身の月収基準の上積み額では17.2か月分、金額にすると676.5万円であった(※10)(図表6)。

図表5 解雇・退職勧奨された従業員の有無別・職場の状況(※11)(「あてはまる」計)

(正規社員、59歳以下、公務員以外(※12))

図表6 早期・希望退職に応募したいと思う退職金上積み額

(正規社員、59歳以下、公務員以外)

「配転命令」と「金銭による退職等」の許容度の深い関係

図表5の結果において、筆者が注目するのが「いくら上積みされても退職したくない」としている27.0%の就業者である。こうした就業者について、別のレポートで分析した「望まない勤務地・望まない部署への異動などの、望まない配転命令を受けた際に退職意向を強く感じるか」という点と合わせて分析する。これは、部門の消滅や支社の統合などによって配転命令によって配置を変えなければ雇用を維持できないという状況が存在し得るためである。こうした状況に対して就業者はどう考えているのだろうか。

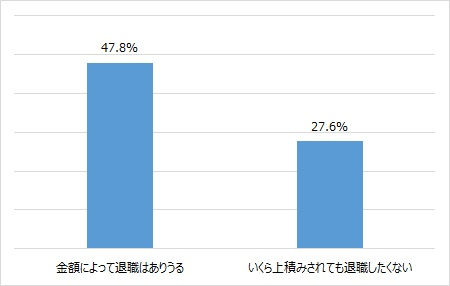

図表7に、「望まぬ配転命令は退職につながる」という就業者割合を、金銭解決への許容度別に検討した。「金額によって退職はありうる」(※13)就業者(正規社員)では、「望まぬ配転命令は退職に繋がる」という者は47.8%であった。これに対して、「いくら上積みされても退職したくない」就業者(正規社員)では、同27.6%である。つまり、いくら上積みされても退職したくない就業者では、望まぬ配転命令は退職につながる(≒配転命令にNGがある)者が少ない。いくら上積みされても退職したくない就業者は、企業の配転命令への許容度が高いと言える。

図表7 解雇等の金銭解決許容度別・「望まぬ配転命令は退職につながる」就業者割合

(正規社員、59歳以下、公務員以外)

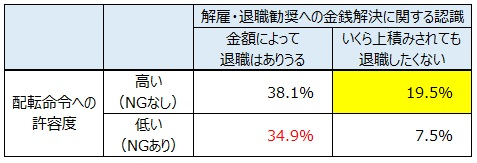

さらに分析していこう。図表8に、解雇・退職勧奨への金銭解決に関する認識と配転命令への許容度、2つの就業者の認識を組み合わせた出現率の結果を示した。例えば、「金額によって退職はありうる」とする認識の就業者で、かつ「配転命令への許容度が高い(配転命令に退職に至るようなNGがない)」者の割合は59歳以下の正規社員のうち38.1%である。

図表8の結果において重要なポイントを以下に列記する。

- 「いくら上積みされても退職したくない」就業者の多数は、配転命令への許容度が高い。配転命令にNGなしは19.5%(黄色背景部分)、他方で配転命令にNGありは7.5%である

- 「配転命令への許容度が低い」就業者の多数は、「金額によって退職はありうる」としている(赤字部分、34.9%)

- ①と②からは、就業者の認識において、ある種の“トレードオフ認識”が成立していることが示されている。つまり、配転命令を許容するので解雇はされたくない者(黄色背景部分)と、条件次第で解雇されてもよいが配転命令を許容しない者(赤字部分)の両者が顕在化している

- また、左上枠のように金銭解決による解雇・退職勧奨および配転命令、ともに許容度が高い就業者が38.1%存在する

- 右下枠のように、いくら上積みされても退職したくない、かつ配転命令への許容度が低い就業者は7.5%に留まる

図表8 金銭による退職等と配転命令への許容度

(正規社員、59歳以下、公務員以外)

企業と就業者の多様な関係構築を支える仕組みづくりを

つまり、正規社員での就業者の認識ベースでは、我が国において判例法理が示してきた「退職か配転命令か」といった原則が、心理的にも成立していると言える。「金銭による退職等も、配転命令もNG」という就業者は7.5%とごく少数であるためだ。「いくら上積みされても退職したくない」就業者は、その多くが配転命令の許容度が高く、解雇ではなく配転命令を望んでいる。また、日本的雇用慣行のもとで、就業者が雇用の安定と引き換えに会社の配転命令にはどんなに不満があっても従う・許容するといった画一的な状況は、すでに過去のものとなっている。

こうした就業者の多様な心情に対して、労働政策はどのように寄り添い・支えることができるだろうか。劣悪な環境に直面し、金銭解決が救いとなり得る就業者も存在している。また、生活面での都合上、どうしても勤務地変更はNGであるという就業者も存在し、こうした者のうちの多数が金銭解決は検討できるとしている。他方で、いくら上積みされても退職したくないが企業の勤務地変更や部署変更などの配転命令は許容できるとする就業者も一定数存在している。

こうしたデータを検討すると、労働政策は悉皆的な一律規制から、個別契約ベースでの企業と就業者の関係性の明確化、そして就業者の個別契約を支えるための支援体制構築を考える必要がある段階へ入ったのではないだろうか。

(※1)日本経済新聞,2024年11月19日,「2024年の早期退職募集、1万人目前 電気機器が最多」

(※2)報道されているもので、第一生命早期退職1000人募集(2024年11月)、富士通間接部門の幹部社員対象の早期退職募集(2024年10月末めど)、住友ファーマ早期退職制度に604人から応募(2024年10月)など

(※3)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25037.html

(※4)2023年末時点の回答結果であり、分析対象は2023年末から本稿における調査を行った2024年9月の間に転職等をしていない就業者に限定した

(※5)2023年末時点の回答結果であり、分析対象は2023年末から本稿における調査を行った2024年9月の間に転職等をしていない就業者に限定した

(※6)各設問に5件法・リッカート尺度(「あてはまる」~「あてはまらない」)で回答を得た。割合は各設問へ「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答したあてはまる計の出現率

(※7)2023年末時点の回答結果であり、分析対象は2023年末から本稿における調査を行った2024年9月の間に転職等をしていない就業者に限定した

(※8)“仮定の話としてお答えください。あなたの勤務する会社が希望退職を募集しました。会社は応募者には退職金の上積みを行うとしていますが、通常貰える退職金額に加えてこの「上積み」がどの程度以上されれば希望退職に応じたいと思いますか。あなたの考えに一番近いものを選んでください。”と質問した

(※9)調査では「1か月分」「2か月分」「3か月分」と項目があり、その合計

(※10)退職金の上積み額を自身の月収基準で回答しているため、その上積み額の水準に回答者の実月収を乗じた金額

(k目11)各設問に5件法・リッカート尺度(「あてはまる」~「あてはまらない」)で回答を得た。割合は各設問へ「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答したあてはまる計の出現率

(※12)2023年末時点の回答結果であり、分析対象は2023年末から本稿における調査を行った2024年9月の間に転職等をしていない就業者に限定した

(※13)先の設問において、「いくら上積みされても退職したくない」以外の回答をした就業者

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ