民・官の合意形成に新風を吹き込む「会議シンギュラリティ」の取り組み――福岡県大牟田市【後編】

かつてない労働供給制約社会の到来を迎えた大牟田市において、民・官協働による各種のプロジェクトを立ち上げ、問題解決に取り組んできたのが「大牟田未来共創センター」である。しかしながら、モデル事業から政策への実装が滞るなど課題も多い。その要因の一つでもある合意形成のあり方や今後の取り組みについて同センターの原口悠氏らに聞いた。 一般社団法人 大牟田未来共創センター(ポニポニ)

一般社団法人 大牟田未来共創センター(ポニポニ)

代表理事 原口 悠(はらぐち・ひさし)氏(写真右)

株式会社地域創生Coデザイン研究所 未来の社会システム探索チーム

ポリフォニックパートナー 梅本 政隆(うめもと・まさたか)氏(写真左)

審議会・協議会という基本フォーマットが抱える課題

「大牟田への提案2024 『労働供給制約を一人ひとりの可能性で乗り越える』」(大牟田未来共創センター)で、原口氏らは労働供給制約を乗り越える、「一人ひとりの可能性を最大限引き出す地域社会の実現」をビジョンとして提示した。そして、その実現に向けては①民・官協働、②「訂正できる」行政、③経営パワーの最大化、④にんげんファーストの仕組みなどが欠かせないとする。

民・官の協働についてはこれまで審議会や協議会方式が基本フォーマットとなっており、参加メンバーの選出にあたっては、テーマへの関与度よりも妥当性(知名度など市民からの納得)やメンバーのバランスなどが重視され、会の目標や戦略、チーム体制が不明確なまま、活動が停滞するケースが少なくなかったという。

「民間側は経営者などが手弁当で集まりますが、『まずは役所が方針を示してくれ』というスタンスだし、役所は役所で『私たちは専門じゃないから意見交換して決めてほしい』という考えで、話がかみ合わず合意形成以前の段階で動きが停滞しがちです。担当職員はそれに振り回されて疲弊し、これが繰り返されることで協働への意欲も衰退していくことになります」と原口氏は指摘する。この状況を打破し、推進力のある事業体制を構築するには、まず当事者性・事業性がある民間側の主体が小さく動き出し、徐々にチームを広げていくことが現実的な進め方になるだろうと原口氏は語る。

AI同士が議論を戦わせ、場を活性化する「会議シンギュラリティ」

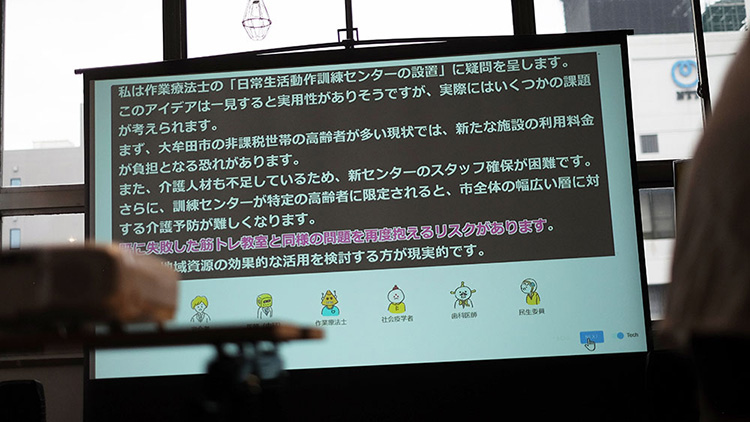

会議体を活性化し、より本質的でアイデアを出し合い、それがブラッシュアップされていくような議論が行えるようにするための一つの試みが「会議シンギュラリティ(※1)~AIたちと考えるこれからの大牟田」である。2024年10月に大牟田未来共創センター、NTT、地域創生Coデザイン研究所、大牟田市の共催でのべ60名が参加して行われた。会議のテーマは「中小企業支援」と「介護予防」で、前者は中小企業経営者、金融機関職員、経済団体職員、労働組合職員、行政職員など、後者は理学療法士、作業療法士、生活支援コーディネーター、保健師、行政職員などが参加した。

「『地域には会議あれど議論なし』というのが僕の見方で、例えば地域ケア会議などでは、発言力の強い人や声の大きい人の意見に引っ張られがちです。これでは異なる専門性を率直に出し合うことで議論を深めることができず、本当の意味での多職種連携が実現しません。また、地域の産業のあり方を検討する会議であれば参加者が業界代表のようなスタンスをとりがちで、各自が業界の不利益にならないようなポジショントークに陥ることがよくあります。つまり参加者の多くが議論の醍醐味を経験せずに会議をさせられている状態です。この状況を何とか突破するために、われわれとNTT研究所が協働することで生まれたのが会議シンギュラリティです」(原口氏)

「『地域には会議あれど議論なし』というのが僕の見方で、例えば地域ケア会議などでは、発言力の強い人や声の大きい人の意見に引っ張られがちです。これでは異なる専門性を率直に出し合うことで議論を深めることができず、本当の意味での多職種連携が実現しません。また、地域の産業のあり方を検討する会議であれば参加者が業界代表のようなスタンスをとりがちで、各自が業界の不利益にならないようなポジショントークに陥ることがよくあります。つまり参加者の多くが議論の醍醐味を経験せずに会議をさせられている状態です。この状況を何とか突破するために、われわれとNTT研究所が協働することで生まれたのが会議シンギュラリティです」(原口氏)

会議の方法としては例えば「介護予防」の場合、あらかじめ生成AIに医者や作業療法士など各職域の特徴付けを行って、複数の人格がそれぞれの職域の主張を持った状態で議論を戦わせる。生成AIはヒエラルキーやポジションと無縁なため、無遠慮で忖度なしの本質的な議論を可能にする。参加者はこのとき議論に参加しないが、そのことで逆にうずうずする気持ちが溜まり、その後に行うグループセッションではみんなが堰を切ったように自分の意見を言い出すという。結果的にAIを含めてより多くの視点からの意見、選択肢が提示され、より深く納得度の高い会議が実現する。労働供給制約という優先順位付けが必要な環境下では、意思決定のための議論の質を高めることがより重要であり、「会議シンギュラリティ」が合意形成における課題解決のきっかけになるかもしれない。 作業療法士役のAIの意見に対し別のAIの意見が映し出される様子

作業療法士役のAIの意見に対し別のAIの意見が映し出される様子

全体を俯瞰できる新しい公務員(マルチセクター公共人材)の養成へ

労働供給制約社会を乗り越えるためには地域にいる一人ひとりが自らの可能性を発揮し、二役、三役を担うことができたり、合意形成の場面では答えのない課題に対して自ら考えて取り組めることが期待される。そこで、大牟田未来共創センターでは参加者が「書く」「考える」「問う」プロセスを体感することを通して、答えのないテーマについて自分なりに考えることができるようになるワークショップ「グルグル・ダイアログ」を2024年6月から開催している。今後は地元企業と協働した展開として、対話を埋め込んだ人材交流や研修を開催し、地域共通の人事制度・キャリア形成の実現につなげていきたいという。

「訂正できる」行政の実現にあたってはそれを担う人材の養成が鍵となる。行政サービスは住民にあまねくサービスを届けることが原則のため、自らサービスを削ったり、政策を安易に転換したりすることはしにくい。しかし、労働供給制約社会においてはそうした現状維持バイアスを断ち、全体を俯瞰して新たな対策を発想し、実践し、改善できるマネジメント人材を育てる必要があるだろう。

「今後、既存の縦割りを超えた協働が一層求められるなか、『公共』領域には、行政・民間企業・市民活動の三つのセクターを一定の深さで経験している人材が必要になると考えています。それぞれに特有のロジック、構造、文化があるため、10年程度の期間を設定してそれぞれを経験できるキャリアパスを意図的に構築する必要があります。各セクターを2~3年ほどローテーションで経験し、その後の雇用機会を保証する新しい公務員(マルチセクター公共人材)を生み出す試みにも取り組んでいきたいと思っています」(原口氏)

日本の社会システムを憲法第25条型から第13条型にスイッチする

今後の大牟田での取り組みについて原口氏は大きく次の三つを掲げる。

「一つ目は労働供給制約社会の実情についてのデータの精度をさらに上げ、各現場レベルの解像度を高め、さらにビジョンや戦略の解像度を高めること。それによって行政との連携を深め、政策の実効性を高めていきたい。二つ目は当初の仕組み自体を民間ベースでつくり、そこに行政の関与を誘導していく動きを加速すること。3つ目は行政や地域で現状を変えたい意欲に溢れた次世代を担う人たちにフォーカスしていくこと。つまり“テーマありき”ではなく“人ありき”でアクセスして、その人と一緒に考えたり、勉強会のようなことをしたりしていきたい」

原口氏はまさに今が令和の転換点、すなわち日本の社会システムを日本国憲法第25条(生存権)型から第13条(幸福追求権)型にスイッチすべきタイミングだと考えている。

「早稲田大学教授の菊池馨実さんは、社会保障の根拠を憲法25条から13条へ転換することを提案しています。このことについて菊池さんは『社会保障の適用場面において想定される人間ないし個人を、単に保護されるべき“客体”(受動的な人間)としてとらえるのではなく、一定の自律性と主体性をもった“主体”(担い手であり、受け手でもある人間)としてとらえることが重要である』と述べています(※2)。

私たちは、この転換は社会保障のみならず、社会全般において求められていることだと感じています。つまり、これまでのみんなで一定の生活水準を目指そうとした日本の社会システムの中では、教育であれ、雇用であれ、社会保障であれ、『人が社会に適合させられていた』と思うのです。おそらく、国が示した方向に社会全体が向かい、経済が成長し、それが多くの人々の豊かさにつながっていた時代には、このことが許容されてきたのでしょう。むしろ、歓迎さえされていたのかもしれません。ただ、その陰では『適合しない』人たちは容易に社会から排除され、それ以外の大多数の人たちは『自分が排除されないように』と腐心してきたのでしょう。

しかし、時代は変わり、国は日本社会が目指すべき社会の姿を明確に指し示すことができないまま、個々の多様性が重視されるようになりました。さらに今、『労働供給制約』という人を『数』で考えると打開策を見出せない状況に私たちは直面しています。もはや私たちは、一人ひとりの自律や主体性を基盤とし、それぞれの可能性を引き出し、人々の協働によって豊かさを目指すような社会システムを、自分たちの手で創るしかありません。そういった自律的な社会システムへと転換するほかないのです。

国があまねく全国に共通の仕組みを設計し、自治体がそれを事細かくインストールしていく時代はもう終わりを告げています。国はむしろ理念(人間観・社会観)を示し、社会システムの縮図である地域こそが、新たな社会システムを生み出す試行錯誤に着手し、それを他の地域へと広げていくムーブメントを起こしていくべきです。

今後、私たちも大牟田での経験や、事業で得た有識者や実践者との関係性を活かし、新たな社会システムのありよう(社会構想)を示し、各地の試行錯誤をサポートしていきます。また、理念やビジョンを共有できる大企業やスタートアップと地域をつなぐ回路を拓いたり、地方・中央や官民を超えて議論する場を運営する新たなチームを立ち上げたりして、現実的な形で社会システムを転換する試みに踏み出したいと思います」(原口氏)

大牟田でのトライ&エラーが、労働供給制約社会を迎える日本に課題解決のヒントを与えてくれている。

(※1)会議シンギュラリティはAI同士が相互に議論・訂正を行い、人が要因推測すら困難な問題に対し、多様な観点から解を創出する大規模AI連携技術「AIコンステレーション」を活用した市民参加型ワークショップ。シンギュラリティは「技術的特異点(Technological Singularity)」のことを指し、「AIの知性が地球上の全人類の知性を超える時点」の意味

(※2) 菊池馨実『社会保障再考 〈地域〉で支える』

聞き手:古屋星斗

執筆:高山淳

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ