「令和の転換点」とは何か

リクルートワークス研究所では、「令和の転換点」の研究を開始した。その問題意識には、日本において起こる人口動態に起因する労働市場の構造的な転換がある。本稿では、その問題意識と仮説を整理する。

深刻化する人手不足

日本社会において、数多くの業種・職種が人手不足に陥っている。医療・介護、物流、建設、デジタル人材…といった従前より人手が不足していた業職種に加え、水道管や道路など地域のインフラを維持する公務員、学校教職員、自動車整備士、飲食宿泊業の従事者等々といった多種多様な現場に広がっており枚挙に暇がない。このほかにも例えば、警察官は志願者数が急速な勢いで減少しており、都市部から地方部まで5年で半分、10年で7割減、といった減少の水準にある都道府県が多数存在している(※1)。

これに対して、介護人材については厚生労働省が、学校教職員については文部科学省が、自衛官については防衛省が議論している。しかし、特定の職種だけが待遇改善されると周辺領域の人材が奪われるために、個別の議論は重要ではあるものの、日本社会全体のためには別の次元の議論が必要である。例えば、介護福祉士の待遇が上がったために、ケアマネジャーの担い手が足りなくなったという声を耳にする。ポイントは、日本は労働供給量という点で、既にゼロサム・ゲームであり、他から奪わないと人材を確保できないということだ。とある会社で人手を確保できたということは、他の会社では確保できなかったということを意味する。人が一層活躍できる環境をつくらずして、単に取り合いをしていても社会全体の解決策にはならない。

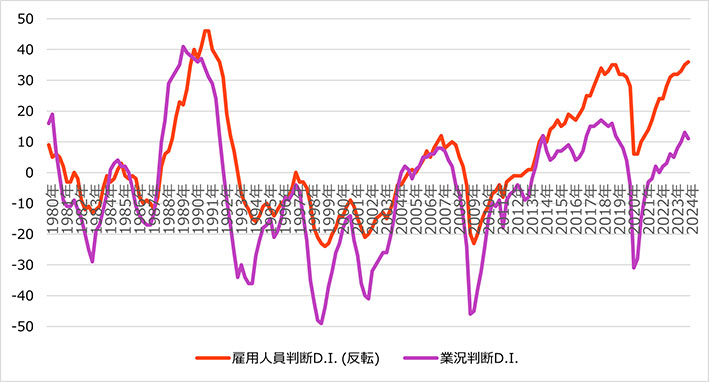

日銀短観のデータによると、企業の景況感と人手不足感が乖離し始めていることも指摘されている(図表)。通常、景気が良いときは人手が足りず、景気が悪いときは人手が余る。当然のことで、日本でもこれまで景況感と人手不足感は一致してきた。しかし、その関係がコロナ禍前の2018年から崩れ始めている。過去の歴史や他国の労働市場を見ればいずれ元に戻るだろうと思われたが、コロナ禍以降、この乖離はむしろ加速している。

図表 全産業の業況判断と雇用人員

出所:日本銀行,短観

結果として、新卒採用の充足率が企業規模を問わず低下している。リクルートワークス研究所で集計している採用見通し調査によれば、2024年卒の新卒採用充足率は74.7%と過去11年で最低値となっている(中小企業に限定すれば60.0%)。長期的な採用難のなか、大手企業の単年度の中途採用計画人数はこの10年で10倍になっている。こうして広く採用競争が活発化したことで、賃金を巡るスタンスにも変化が起きている。東京商工リサーチの2023年「最低賃金引き上げに関するアンケート」調査で、2024年10月の最低賃金引き上げを「1円も許容できない」と回答した企業は、中小企業でも16%と多い。他方で「100円以上の引き上げを許容できる」と回答した中小企業も25%に上っており、これまで全く上がらなかった日本の賃金を巡り企業のスタンスが二極化し始めている。

「労働供給制約社会」の到来

こうした統計や現場の声を総合すると、今起こっている人手不足はこれまでの人手不足とは性質が異なるのではないかと感じさせられる。これまでの人手不足は、景況感や企業業績に左右され、需要の増減をベースとして労働者の過不足が決定したが、今の日本社会で起きている人手不足は労働供給制約が要因である。景況感や企業業績に左右されず、労働供給量がボトルネックになって生じる。つまり、日本社会が必要とする労働量を、働き手の量が下回っていることに起因する構造的な人手不足ではないか。これを労働供給制約社会と呼ぶ。

では、労働供給制約社会がなぜ日本に表れたのか。注目したいのは人口動態だ。日本は既に人口減少局面に入っているが、2040年までの日本で唯一増えるのは85歳以上の年齢層である。65~84歳は2020~2040年でほぼ横ばいで、85歳以上人口だけが2000年200万人、2020年600万人、2040年1,000万人強と同じペースで増えていく。2040年には人口の8.9%が85歳以上であり、これは11人に1人である。人類は11人に1人が85歳以上という社会に生きたことがなく、このため何が起こるかわからない。もちろん、財政や年金・社会保障の議論はこれまでも政府レベルでされてきたが、この問題が私たちの暮らしにも直結する労働市場にどのような影響をもたらすのかは、ほとんど何もわかっていないと言ってよいだろう。

この点について、高齢者は特に生活に関するサービスに関して労働需要が多いと考えられる。例えば年間の外来受診日数は、30~40代の現役世代の約9日に対して80歳超は35日(※2)で、これを労働需要に置き換えれば4倍である(もちろん政府も当該データを用いて社会保障制度の将来については議論している)。現役世代がほとんど使っていない介護サービスではもっと差がある。医療・介護だけでなく、物流、小売りなどを含め対人サービス全般に高齢者は労働需要が多いと考えられる。一方で高齢になれば徐々に労働時間は減らさざるを得ないし、年金もあるためにフルタイムで働く必要もないかもしれない。こうして人口に占める、労働需要に比して労働供給が少ない人の割合が急激に増えることによって労働供給制約が生まれるのではないか。

リクルートワークス研究所が2023年に実施した労働需給シミュレーションでは、日本は2030年に340万人規模、2040年に1,100万人規模の働き手不足に直面する。

特に、深刻化している生活維持サービスの人手不足の進捗は大きな問題である。生活効率が下がると、経済効率が低下するためだ。例えば建設作業従事者が不足すると、道路や橋、トンネルのメンテナンスができなくなり、人々は普段使っている道路が長期間通行止めになったり、遠回りを余儀なくされる。さらに一部の幹線道路に交通が集中して渋滞が頻発する。その結果、通勤時間が大幅に延びる。すると労働時間を短くせざるをえなくなり、さらなる人手不足に繋がる。また、物流が滞って日常生活、そして製造業等の産業にもダメージが出る。マクロに見れば国の労働投入量を押し下げ、潜在成長率を低下させる。

生活維持サービスの人手不足に起因するさまざまな課題は誰にとっても対岸の火事ではない。労働供給制約を放置しておくと生活で手いっぱいになり、これまで問題なく送れていた生活が破綻し、仕事どころではなくなる。

「令和の転換点」仮説

こうして顕在化しつつある、労働市場の構造的変化を検証する必要があるのではないかと考える。

英国の経済学者アーサー・ルイスが、1954年に「ルイスの転換点」を提唱した。現役世代の農村人口等が都市部に移り、生産性が高い仕事に従事するようになると、国は経済成長していく。こうした余剰労働力が使い果たされ、農村等の現役世代が全て都市部の製造業などに就業するようになると、今度は人手が不足して賃金が上がり始める。

日本でも1960年代の集団就職のときにルイスの転換点があったと考えられる。この際には地方・農村人口の都市部移動が進んだことがトリガーとなって余剰労働力が枯渇し、同様の現象が起きた。農村等における余剰労働人口の枯渇が、近代以降の人口動態に起因する1回目の転換点だとすれば、令和の日本において2回目の転換点が生じつつあるのではないか。2回目のトリガーは高齢人口比率の高まりである。85歳以上等高齢人口比率の増加に伴い、労働投入量が長期的に減少し、生活維持サービスの労働需要が拡大していく。また別の視点から見れば、女性や高齢者といったこれまで就業率が低かった人々の就業率が一定水準に達し、労働市場における余剰がなくなったことがトリガーと言えるかもしれない。

2024年の日本経済において顕在化した「数十年ぶりの変化」である、賃金・設備投資・物価のトリプルアップはこうした人口動態による労働市場の構造的変化(需要超過の常態化)から言及することが可能なのではないか。この仮説を「令和の転換点」と呼ぶ。

この需要超過が起こるメカニズムの仮説をより具体的に言えば、「高齢人口比率の高まりは、対人サービスなどの相対的に生産性が低い業職種への労働需要を増加させる。この結果として、社会全体の労働生産性に押し下げ効果が生じ、労働需要を満たすために相対的に多くの労働供給が必要となる」と整理できる。このことと、高齢人口比率の高まりによる労働供給量の低下が合わさって、労働市場に転換をもたらしたのではないか。

「令和の転換点」研究における視座

この仮説に対して以下の視点で研究する。

①令和の転換点研究においてまず前提となるのは、人口動態と労働需要の関係に関する分析である。日本で進行している人口減少の最初の局面において、人口動態が労働市場にどのような影響をもたらすのか。これを地域比較の視点も取り入れながら検証する。

②より多くの人に労働の担い手として参入してもらうために、多様な就業状態を可能とする労働環境が前提となる。このために、1人の労働者が提供する労働時間が多様化していく傾向は今後も継続することが想定され、労働市場を見る際には「〇人働いた」の単位で実態をつかむことが難しくなっていく。「〇時間働いた」という単位で労働市場を見る視座を導入する(マンアワー論)。

また、来る転換点後の社会を持続可能なものとするために、以下の視点から検証を行う。

③増大する生活維持サービスの労働需要をどのように調整していくのか、という点について、人口減少と高齢化の問題が先行している地方部でどのような打ち手が取られつつあるのか整理する。特に、持続可能な地域社会をつくるために労働需要を縮減する取り組み、「戦略的撤退」に注目しその効果から打ち手の方向性を検証する。

④今後の日本では労働投入量が押し下げられるなか生活維持サービスの現場では、より少ない人数で労働需要に対応する打ち手を議論する必要がある。最先端技術と現場の課題を掛け合わせ、希少になる人の仕事のあり方を変える。今後日本の後を追って高齢化していく世界各国の課題を解決するビジネスやサービスが生まれてくる可能性もある(筆者は「省力化産業」と呼称している)。生活維持サービスの現場において、労働需要を縮減するためにどのような打ち手がありうるのか検証する。

⑤道路、水道から福祉、警察・消防まで、私たちの生活のインフラを支えているのが地域の行政機関である。地域行政における労働需給の状況がどのような変化を見せているのか、また持続可能な地域行政の担い手のあり方について検証する。

以上の問題意識と仮説に基づいて、日本で起こりつつある人口動態に起因する労働市場の構造的転換点、「令和の転換点」の研究を行っていく。

(※1)例えば、大阪府では5年で4割減、鹿児島県は10年で7割減という報告がある。

(※2)厚生労働省による年間外来受診日数データ。

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ