失業率、求人倍率、働き手不足……その「1人」は、本当に同じ「1人」か 古屋星斗

【本稿の要点】

●近年の高齢者の労働参加は日本の労働力の「人数」を維持することに大きな影響を与えているが、「労働の量」(労働投入量)に関してのインパクトは未だ限定的である。

●「高齢者の高齢化」が労働市場に与える影響の検証が必要である。

●1人の労働者が提供する労働の量は多様であり、多様な労働供給のあり方を前提として労働市場の現況を把握できる指標が必要。

失業率や有効求人倍率をはじめ労働にまつわる数値はすべて、「人」単位で議論がされている。ざっくり言えば、就業したいが失業している「人」の数が失業率であるし、求人数に対する求職者数の割合が求人倍率である。私たちリクルートワークス研究所が行った労働需給シミュレーションでも「2040年に1100万人規模の労働需要超過(働き手不足)」という結果が出ており、これも「人」単位である。

筆者は現代日本において、女性や高齢者をはじめ多様な就業者が増加したこと、また副業・兼業やスポットワークなどの多様な就業形態が一般化しつつあることで、「人」で労働市場の状況を推しはかることが難しくなってきていると考えている。さまざまな労働への携わり方があるのだから、「1人分の仕事」のあり方も多様化しているのだ。そこで本稿では、より現実に即して「労働量」、これを労働時間の合計値の推移から見てみたい。それは統計的には「労働投入量」といわれる数値であり、以下のように算出される。

労働投入量=就業者数×1人あたりの平均労働時間

特に年代別の労働投入量を見ることで、日本の「労働力の担い方の変化」を俯瞰する。

労働投入量の推移

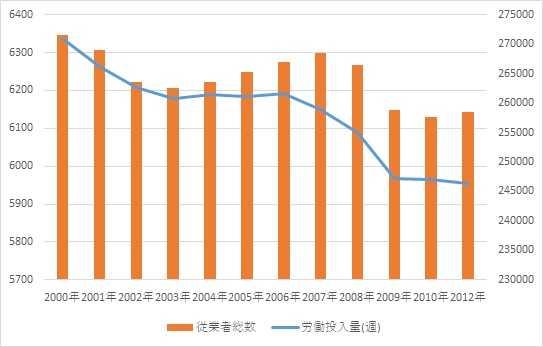

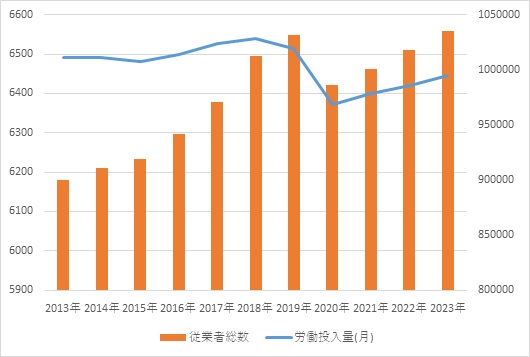

まずは労働投入量の全体像を整理しよう。図表1及び図表2をご覧いただきたい。2012年と2013年の間に週次から月次へと集計方法が変わったために図表を2つに分けているが、ざっくり言えば2000年~2012年の間に日本の労働投入量は徐々に減少していったものの、直近の2013年~2023年ではコロナショックによる景況感後退による縮小を除けばほぼ横ばいであった。ちなみに2012年の労働投入量は2000年からマイナス9.1%、2023年は2013年からマイナス1.6%であった。他方、従業者数の推移は、2000年から2012年は減少傾向(6345万人→6143万人)、2013年から2023年は増加傾向(6179万人→6558万人)と対照的である。従業者数の減少に合わせて労働投入量も減少した2012年までであったが、直近10年は従業者数が顕著に増えているがそれと合わせて労働投入量が増えたわけではない、という傾向差が見える。

図表1 日本の労働投入量の推移(2000-2012年)

左軸:従業者総数(人) 右軸:労働投入量(週)(万時間) 出典:総務省,労働力調査(2011年は欠損値)より古屋作成

出典:総務省,労働力調査(2011年は欠損値)より古屋作成

図表2 日本の労働投入量の推移(2013-2023年)

左軸:従業者総数(人) 右軸:労働投入量(月)(万時間) 出典:総務省,労働力調査より古屋作成

出典:総務省,労働力調査より古屋作成

年齢別の労働量

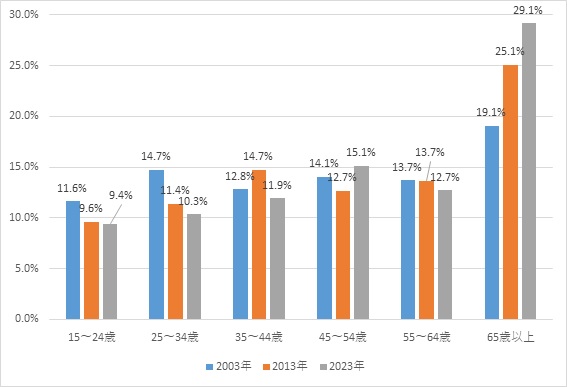

2000年頃からの約10年と2010年頃からの約10年の違いの背景には、人口動態の変化、ひいては年代による労働投入量の全体構成の変化がある。2003年から直近2023年の20年間の変化を見てみよう。

まず図表3に年齢階級別の人口比率を整理した。64歳以下の現役世代が20年間かけて概ね横ばいから微減傾向を示していることがわかるだろう。なかでも大きく減っているのは25~34歳であり、人口全体に占める割合は14.7%から10.3%へと低下している。他方で45~54歳は14.1%から15.1%へと増加している。しかしやはり特に顕著な増加が見られるのは65歳以上であり、19.1%から29.1%へと増加した。

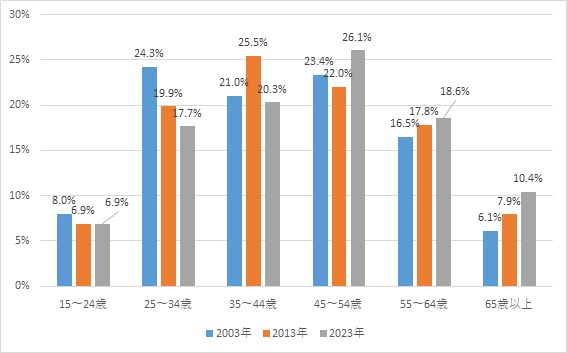

この傾向をふまえたうえで、労働投入量の状況を見る。図表4に年齢階級別の労働投入量全体に占める割合の変化を示す。大きなトレンドは図表3の人口動態に沿っていることがわかるだろう。25~34歳は24.3%から17.7%へと低下し、45~54歳は23.4%から26.1%へと上昇した。2003年には15~44歳で全体の労働投入量のうち53.3%と過半数を生み出していたが、2023年では44.9%へと実に8.4%ポイントも低下している。

他方で、人口動態のトレンドと乖離した動きを見せている年齢階級が2つあり、1つは55~64歳である。人口動態としては微減傾向であるが、労働投入量では16.5%から18.6%へと増加した。もう1つは一目瞭然だが65歳以上である。人口動態の割合と同様の増加傾向は示しているものの労働投入量では6.1%から10.4%と、割合としては未だ決して大きくはない(年金受給開始年齢に入っており当然ではあるが)。

図表3 年齢階級別人口比率 出典:総務省,人口推計より古屋作成

出典:総務省,人口推計より古屋作成

図表4 年齢階級別総労働投入量に占める割合 出典:総務省,労働力調査より古屋作成

出典:総務省,労働力調査より古屋作成

労働時間の減少

この背景に労働時間(就業時間)変動の年齢階級別の相違があることは明らかだ。

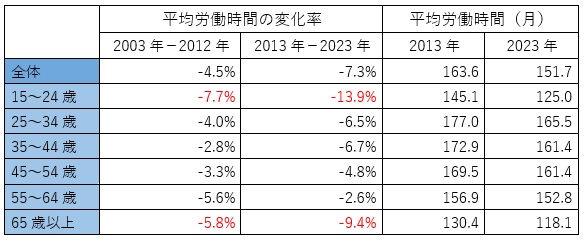

図表5に2003年から2012年、2013年から2023年の平均就業時間の変化率を示している。まず、全体的な傾向として日本の就業者の就業時間が一貫して減少傾向にあることは明らかで、2003年から2012年でマイナス4.5%、2013年から2023年ではマイナス7.3%となっている。

このなかで特に顕著な減少を示したのが、若者とシニアである。2003~2012年、2013~2023年のそれぞれの期間について15~24歳ではマイナス7.7%とマイナス13.9%、65歳以上ではマイナス5.8%とマイナス9.4%と共に減少幅が大きい。

ただ、両者の減少の理由は異なるのではないか。もちろん全体的な就業時間減少のひとつの理由には労働市場全体の非正規比率が高まったことがあるだろう。2003年に28.1%だった非正規比率(※1)は増加傾向であり、2013年には34.3%、2023年に35.0%となった(最大値は2019年の36.0%)。これらの年における非正規比率は15~24歳では2003年45.0%、2013年48.8%、2023年50.5%、65歳以上では2003年63.1%、2013年71.6%、2023年76.8%である。これをふまえれば15~24歳の若者においては、非正規雇用比率の伸び以外の要因がより強く影響していると考えられる。実際、2003~2023年にかけて非正規比率の伸びは限定的であり、特に2013年から2023年には非正規比率はほとんど上昇していない。したがって、その期間の著しい平均就業時間の減少については、若者雇用促進法、働き方改革関連法をはじめとする一連の労働法改正の影響があると指摘できる(この点についての職場の変化を多角的に検証・分析した研究に、筆者の「ゆるい職場」と若手の研究がある)。他方で、65歳以上では非正規比率が著しく高まっており、これが平均就業時間の減少の主因となった可能性が高い。

図表5 平均労働時間の変化率 出典:総務省,労働力調査より古屋作成(2012年までは週次、2013年以降は月次)

出典:総務省,労働力調査より古屋作成(2012年までは週次、2013年以降は月次)

「1人」だけど「1人」じゃない

まとめれば、こうして「労働者の人数」ではなく「労働の量」に注目した場合に、2003年以降65歳以上の労働者だけが一貫して増加傾向にあり、しかしその全体に占める割合は未だ限定的(10%程度)である。そしてその理由は非正規比率が高まるなど65歳以上の労働者に短時間労働者が増加している可能性があることがわかった。

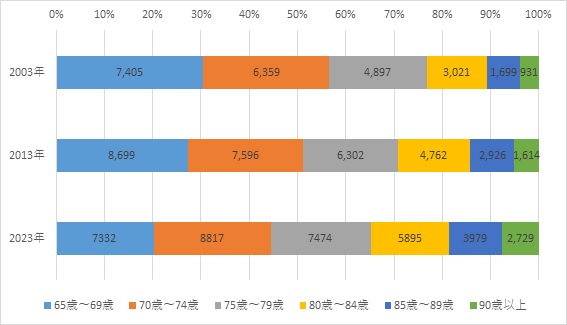

では、なぜ65歳以上の労働者に短時間労働者が増加しているのか。筆者はその主な理由は「高齢者の高齢化」にあると考える。図表6に65歳以上人口のなかの年齢構成の推移を示した。割合として65~69歳が一貫して減少し2003年の30.5%から2023年には20.2%となっている。この一方で増加しているのが、80歳以上の割合である。2003年の23.2%から2023年には34.8%へと急速に増加した。65歳以上のいわゆる「高齢者」のなかでも、年齢が高い方が増えている。さらに言えば75歳以上の「後期高齢者」に限っても、割合が増えたのは80歳以上なのだ。

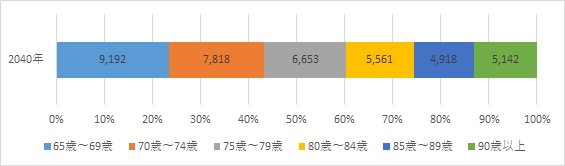

なお、この傾向は長期的に継続する(図表7)。例えば2040年にかけての85歳以上の割合は、2003年に10.8%、2013年に14.3%、2023年に18.5%、2040年には25.6%と増加していく(※2)。

こうした「高齢者の高齢化」が労働市場に与える影響が短時間労働者の増加、ひいては65歳以上の労働者の平均労働時間の大幅な減少にあるのではないか。高齢になれば就業していたとしてもフルタイムで働くことは現実的ではない方が増えるし、年金もあるためその必要性も乏しい。確かに近年の高齢者の労働参加は日本の労働力の「人数」を維持することに大きな影響を与えている。しかし、その「1人」はこれまでの「1人」ではないのだ。

図表6 65歳以上人口の全体像(表記数値は人口(千人)) 出典:総務省,人口推計

出典:総務省,人口推計

図表7 65歳以上人口の全体像(2040年の推計値)(表記数値は人口(千人)) 出典:国立社会保障・人口問題研究所,「日本の将来推計人口」令和5年結果,出生中位・死亡中位推計

出典:国立社会保障・人口問題研究所,「日本の将来推計人口」令和5年結果,出生中位・死亡中位推計

本稿では労働市場の視点を「人」から「労働量」へシフトしていく必要性を、2000年頃以降の労働市場の変化から検証してきた。今回は65歳以上の労働者を題材としたが、この構造、つまり1人あたりの労働時間が短くなる・ならざるを得ないというロジックは、高齢者にとどまる話ではない。育児・家事をしながら働く人、さまざまな疾病を抱える方、認知症、ビジネスケアラー……さまざまな事情を抱える就業者の活躍が今後重要性を増していくなかで、当然「1人がどれだけ働くのか」も多様性を増していく。これは働く時間が短いことが「悪い」と言っているわけではなく、むしろ逆で、そうした短時間でも働ける人を増やすことでしか、日本が今後中長期的に直面する構造的な人手不足、つまり「労働量」が不足する問題が解決しえないと指摘しているのだ。そのなかで、「人」という単位だけでは労働市場の状況を評価できない社会が迫っている。

(※1)非正規比率については、2013年以降は総務省「労働力調査(基本集計)」(年平均)、2002年~2012年は同「労働力調査(詳細集計)」(年平均)

(※2)なお、85歳以上人口割合は2040年代前半にピークに達すると推定されている(国立社会保障・人口問題研究所,「日本の将来推計人口」令和5年結果,出生中位・死亡中位推計)

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ