働き方の未来を、デザインする

フランス流のユニークな制度改革

コロナ禍前の2018年に上梓した「動き始めたフランスの働き方改革」では、2017年の改正労働法によりテレワークで働く権利が採択され、社会的既得権と認識されるようになったことをレポートした。この改正を機に、フランスは他国に先駆けてテレワークのルールや環境を整え、「週2日のテレワーク」や「つながらない権利」、リモート・マネジメントなどのユニークな改革が次々に浸透していった。週2日のテレワークが生産性を高めるという分析も予想外であった。

2019年末から拡大した新型コロナウイルスの感染防止策として、フランス政府は2021年12月に、最低週3日、可能であれば週4日のテレワークを義務化した。事態が収束し、翌年2月にはテレワークは義務化から推奨へと緩和された。短期間であったが、臨機応変な感染防止の対応は内外で高く評価された。その後も週2日のテレワークや、オフィス、自宅、サードワークプレイスでのハイブリッドワークを導入する企業が増え、これが主流になると考えられた。

しかし、近年になって一部のグローバル大手企業では、テレワークからオフィスへの回帰「RTO(Return to Office)」が始まった。企業が従業員に週3日から週5日の出社を義務付けたことで、テレワークの在り方についての議論が再燃した。2024年9月に、米アマゾン・ドット・コムが世界中の従業員に、2025年1月から週5日のオフィス出社を義務化すると通達したという報道は社会的なインパクトが大きく、世界中で関心事となった。その後、オフィス不足から、一部で出社義務の延期が表明されたものの、アマゾン・フランスでは、2021年の労使交渉によって署名されたテレワーク合意に基づき、従業員はテレワークで働く権利を持っている。この合意を変更するには労使交渉を経る必要があり、企業側が一方的に従業員にオフィス勤務を強制することはできないため、フランスは例外措置扱いになるとみられている。

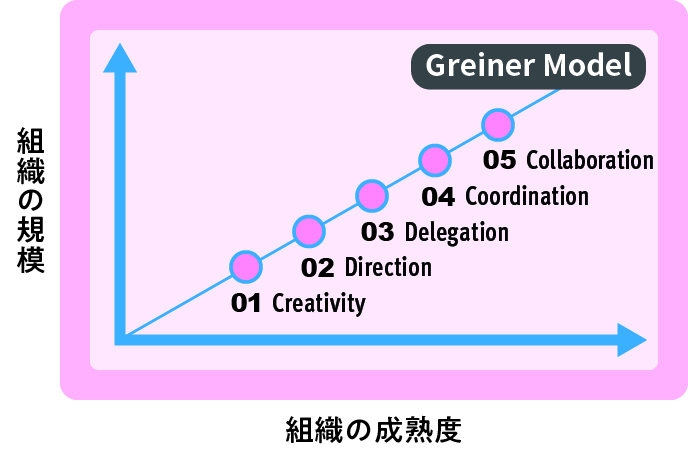

図表 グレイナーモデル

リモート勤務かオフィス出社かという選択は、企業文化や成長段階によって変化している。グレイナーモデルの企業成長段階(図表)で表すと、第1段階のCreativity(創造性)では、創業メンバーがオフィスに集まり、知恵やアイデアを話し合い、互いの仕事を学び、協働し、試行錯誤しながら事業の形を作ることを選択する企業が多かった。一方、組織の規模や成熟度が高まるにつれて、従業員個人も成長する。第5段階のCollaboration(協働)では、ワークサイトなどを活用して、オンラインで集まっても支障なく事業を継続できるようになっている。取材をした企業を振り返ると、社歴の短い企業や従業員が若い企業が、オフィス出社を義務付ける、または好む傾向が見られた。

近未来のフレキシブル・ワークと5つの変化

本レポート「フランスの働き方革命 ~ワークスタイルはどこまで進化するのか~」では、フランスにおける未来の働き方について、有識者、3つの自治体、8つの企業を訪問し、新たな取り組みについて解説や予測を行った。ここでは、取材を基に、フランスのフレキシブル・ワークと、働く「場」や「時間」の変化について述べる。

フランスでは、これまで週2日のテレワーク、パンデミックによる週3日以上のテレワークの義務化・推奨を経て、一定規模以上の企業ではハイブリッドワークが定着していた。これに拍車をかけたのは、2024年夏に実施されたパリ・オリンピックである。

1つ目の変化は、大会開催に伴ってさらなるテレワークが推奨されたことである。パリの会場周辺の道路の閉鎖や、観光客増加に対応するため地下鉄やバスの運賃がほぼ倍増するなどの影響が生じ、労働者は通勤しないことを余儀なくされた。

2つ目の変化は、会社への通勤方法である。市内に自転車専用レーンが増設され、自転車通勤者が増加した。たとえば、パリ中心地でコンコルド広場とバスティーユ広場を結ぶリヴォリ通りでは、2022年9月から1年間で自転車通勤者が30.6%増加し、サイクリングロード化している(イル・ド・フランス自転車連盟)。今後も「自転車計画2021-2026」に基づいて自転車レーンの整備が進み、自転車通勤が増加する見込みである。

3つ目の変化は、「グランパリ計画」による郊外への本社移転の増加である。地下鉄の新設や延伸により、パリ市近郊のオフィスは通勤の負担が少ない。オフィスづくりにあたり、従業員の意見や行動をリサーチし、従業員の希望を最大限にかなえた機能的でサステナブルなオフィスを新設する企業が多い。郊外の特性を生かした自然で居心地のよい空間、目的や仕事の特性に合わせたゾーニングや動線、安価で美味しい食事を提供する社員食堂などが特徴である。

4つ目の変化は、サードワークプレイスの多様化である。これまではカフェや飲食店、駅・オフィスビル・商業施設・スポーツジムの一角などに設けられていたが、ホテルやレストランとの併設が進行している。郊外の本社とパリ市内のコワーキングスペースを使い分ける企業も多い。

5つ目の変化は、週休3日制の導入である。議会選の選挙公約として「週休3日制」が掲げられたリヨン市では、既に2023年9月から試行的に実施されている。欧州各国で週休3日制のトライアルや制度導入が進んでおり、フランスでも議論が続いている。パリ市では、テレワークが難しいエッセンシャルワーカーを対象に週休3日制の導入も検討している。

フレキシブル・ワークを実現するうえで大切なのは、企業と個人が、企業の成長段階に適していて、個人が最もパフォーマンスを発揮できる「場」や「環境」を作ることである。企業文化や目的を明らかにし、最適なオフィスやホームオフィス空間を創造する、またはサードワークプレイスを利用する。そして、従業員が仕事のしやすいオフィス、人が集まる価値を考える。個人が「場」「時間」「休日休暇」「環境」を選択することができる、フレキシブル・ワークを実践することである。

ワークスタイルはどこまで進化するのか

いま、ワークスタイルの進化に最も大きな影響を与えているのはテクノロジーである。フランスにおけるテクノロジーの進化は、シャルル=アンリ・ベセイユ・デ・オー氏(パリ経営大学院名誉教授)が述べているとおり 、1995年以降30年かけて4つのフェーズで進行してきた。第4フェーズとなった生成AI元年である2023年以降は進化の速度を増し、人間と労働の関係性や採用プロセス、HR戦略、労働市場全体に革命的な影響を与え続けている。人事もこれまでの人を中心とした管理だけでなく、人間と新しいテクノロジーの共存施策を考え、これまで以上にクオリティとスピードを高めていかなければならない。

2024年10月にパリで開催されたイベント、「UNLEASH World 2024」には、国内外からHR責任者約7000名が参加した。参加者は250名の講演者とともに最大の関心事であるHRテクノロジーの進化がもたらす可能性、課題と解決策、最新AIツールの活用について共有した。テクノロジーは日々進化しており、これまで数日かかっていた業務でも、適切なテクノロジーに代替することで瞬時に解決できることが増えている。従来の仕事のやり方を変えることで、人の働き方も大きく変わっていく。かつて週35時間労働制を導入したフランスであるが、35時間で何ができるのかということも、当時と比較すると大きく変わっている。働く環境の変化によってワークスタイルも大きく変化していくだろう。

TEXT=村田弘美(グローバルセンター長)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ