無理な異動や転勤は、退職希望者をどのくらい生み出すか

リクルートワークス研究所では、近年の急速な労働市場の変化や労働法の改正に伴い働く人々にどんな変化が起こっているのかを検証する調査(「働き方のこれからに関する1万人調査」)を行った。本調査はリクルートワークス研究所が毎年行っている5万人規模の就業者に対するパネル調査である、全国就業実態パネル調査(JPSED)と接続可能な調査という形で実施しており、過去の就業状況などと合わせて分析することができる。

さて、近年、企業の配置転換命令権(以下、配転命令権)の在り方が注目されている。転勤や単身赴任に対する忌避が高まっていることもあり、勤務場所を限定した職種での採用は10年ほど前から一般化した。すでに2021年卒の段階で大手企業(従業員規模5000人以上)では23.1%の企業が勤務地限定の新卒採用を行っている(※1)。さらに勤務地非限定の職種に対しても、定期的な転勤可・不可の申告を開始する企業も現れる(※2)など、より根本的な打ち手をとる企業も出ている。勤務地の変更だけでなく、職種の転換に関しても、職種限定合意のあった労働者に対して行われた職種転換の命令に対してその有効性を認めない旨の最高裁判決が出ている(滋賀県社会福祉協議会事件,令和6年)。職種限定職(いわゆる“ジョブ型”)の社員に対しては、配転命令権の範囲が限定されるという判例である。

企業の解雇権濫用法理が存在する日本において、企業の広範な配転命令権を認める判例法理は解雇を回避して労働者の長期雇用を保障するために必要なものとして形成されてきた(※3)。いわば、配転命令権は解雇権制約との関係で日本では企業に広く認められてきたものである。他方で、女性就業率が向上したこと等により、多くの就業者が多重役割を担うようになる中、単身赴任や勤務地変更などの配転命令が広範に認められる素地は縮小してきた。こうした問題意識に基づいて、本稿では、日本における企業の配転命令権の在り方を、就業者の「許容範囲認識」から考える。

望まない勤務地変更では30%以上が「退職を考える」

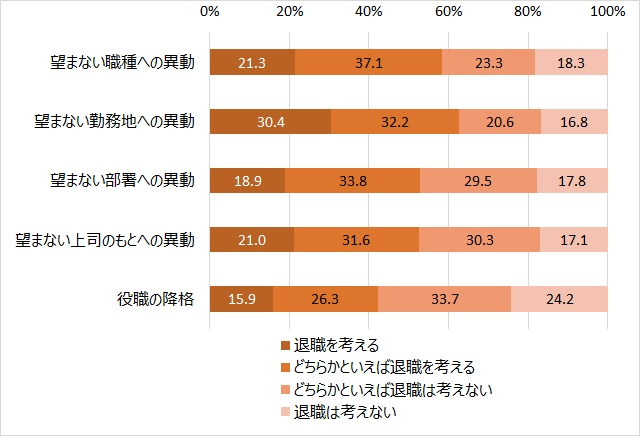

調査では、望まない配転命令によってどの程度退職意向が生じるかを調査した(※4)。配転命令の内容については以下の5点である。それぞれについて、「退職を考える」~「退職は考えない」のリッカート尺度4件法(※5)にて調査している。

1 望まない職種への異動

2 望まない勤務地への異動

3 望まない部署への異動

4 望まない上司のもとへの異動

5 役職の降格

以上の設問について、以下で結果を紹介するが、本稿においては基本的に現職が正規社員の者のみを対象に分析する。

図表1に全体結果を示す。まず「望まない職種への異動」では「退職を考える」は21.3%、「どちらかといえば退職を考える」は37.1%であり、合わせると6割近くが退職意向が高まるとしている。「望まない勤務地への異動」では「退職を考える」は30.4%であり、5項目の中で最も高かった。「望まない部署への異動」では同18.9%、「望まない上司のもとへの異動」では同21.0%であった。「役職の降格」は同15.9%であり、5項目の中では最も低い。

5項目の全体結果を見ると、勤務地変更の配転命令に対しては退職意向が高まる可能性が相対的に大きく、職種・部署等の異動は中程度、役職の降格では相対的にその可能性が低い。

図表1 望まない配転命令による退職意向(正規社員のみ)

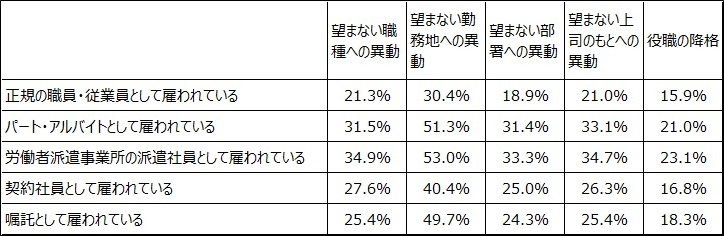

合わせて雇用形態別で整理しておく。数値は「退職を考える」割合である(図表2)。以下の分析においては「どちらかといえば退職を考える」を除外し「退職を考える」と回答した者の割合を分析しており、これは“強い退職意向を持つ者の割合”と考えることができる。

5項目すべての望まない配転命令において、正規社員の数値が最も低い、つまり最も退職意向を持つ就業者の割合が低い。正規社員の雇用形態や労働契約内容の傾向を考えれば当然の結果であるが、この点は押さえておこう。

図表2 雇用形態別・望まない配転命令と退職意向

役職別におけるU字カーブ構造の存在

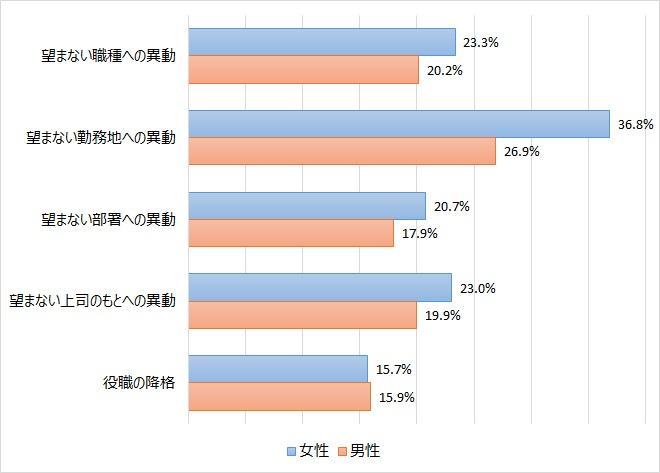

では性別ではどうか(図表3。以下、すべて分析対象は正規社員のみである)。

「役職の降格」を除き、女性の方がすべて退職意向を持つ割合が高い(5%水準で有意)。特に、「望まない勤務地への異動」は36.8%となっており、4割近くに上っている。他方で、男女ともに「役職の降格」は15%台と低く、許容されやすいと言える。

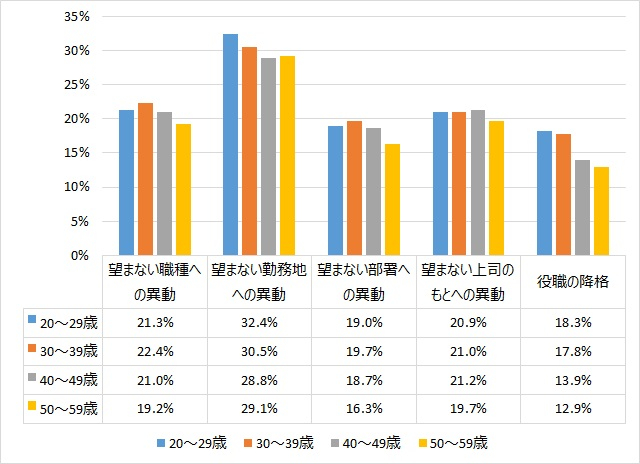

また、年齢別の結果が図表4である。60歳未満の現役世代では大きな差違は見られない。やや差があるのは、「望まない勤務地への異動」では現役世代では20歳代が最も高く32.4%であるが、最も低い40歳代で28.8%である(差は5%水準で有意、ただし20歳代と50歳代では有意ではない)。「役職の降格」も差違が大きく、20歳代では18.3%、50歳代では12.9%である。50歳代は役職定年の存在も影響しているだろう。ただ、「望まない勤務地への異動」の性別による差のようなものは、年齢間では存在していない。

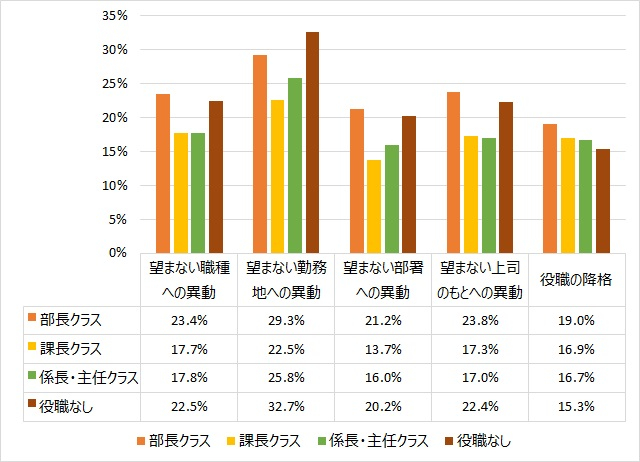

さらに図表5には役職別の結果を示した。こちらは興味深い傾向を示しており、「役職なし」と「部長クラス」がともに高く、その間の退職意向割合が低いという“U字カーブ構造”となっている(「役職の降格」以外)。「役職なし」者は仮に退職しても役職やそれに伴う待遇などを失うリスクが少ないことが配転命令を蹴って退職する者の割合が高い理由にあるのであろうが、「部長クラス」の者は一定以上の役職に必要な職業能力や経験が自信となって配転命令への許容度合いを下げているのかもしれない。他方で、「課長クラス」等の中間的役職の就業者において退職意向は低い。

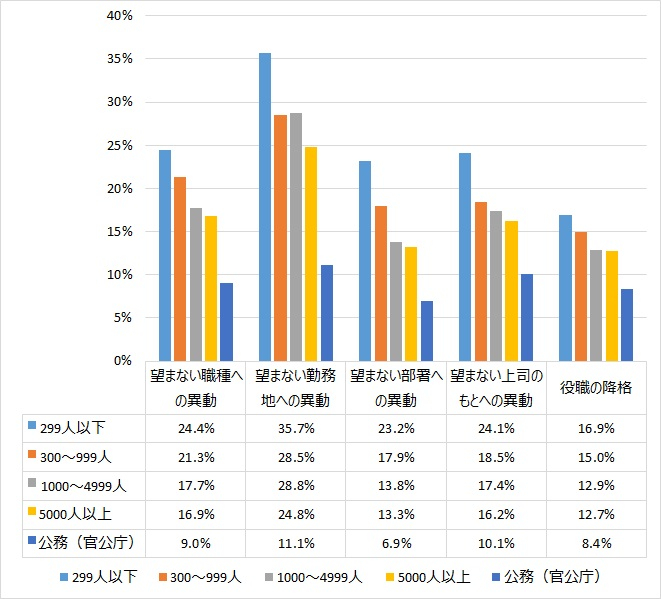

図表6に在職企業規模別の分析も行っている。こちらははっきりと中小企業において高い。これは後述する年収水準との関係も深いだろう。中小企業においてはそもそも事業の規模から職種や勤務地の変更が行われにくい企業も多いが、企業規模が大きくなるにつれて退職意向が低下していく傾向を見ると、企業規模の影響も一定程度存在することが示される。なお、図表6の結果を見るに、官公庁において配転命令は極めて許容されやすい。

図表3 性別・望まない配転命令と退職意向

図表4 年齢別・望まない配転命令と退職意向(※6)

図表5 役職別・望まない配転命令と退職意向(※7)

図表6 企業規模別・望まない配転命令と退職意向(※8)

勤務年数10年前後に存在する“キャズム”

次に、年収水準や勤務年数、転職回数など、キャリアの状況別での配転命令と退職意向の関係を分析しよう。以下の分析においては結果への理解を平易なものとするために、望まぬ配転命令5項目のいずれかに対して「退職を考える」と答えた者の割合(以下、“配転命令時退職意向率”と呼称)を示す。なお、以降の分析もすべて正規社員に限定している。

図表7に年収水準別の配転命令時退職意向率を示した。顕著に低所得水準の就業者が高い傾向があり、また、最も高いのは「300万~400万円未満」の47.2%である。給与水準が低い状態では、配転命令が許容される余地は縮まるものと考えられる。転職による大きな給与水準低下の可能性こそが、配転命令拒否のリスクとして考えられていることが示唆される。

図表8では勤務期間別で整理した。こちらでは明確に、勤務期間が長い方が配転命令時退職意向率が低下することがわかる。ただ、いくつか急速に数値が変化するポイントがあるようで、在籍6か月、在籍10年、そして在籍20年の3つのタイミングであった。在籍6か月未満というのは、(判例法理における)試用期間の可能性もあり、企業も就業者も“様子見”の状況であろう。その点、在籍10年前後の変化は見逃せず、在籍10年未満における望まぬ配転命令は多数の就業者にとって退職理由になり得ると言える。また、勤続10年以上で退職金の支給率が上がることも背景にあると考えられる(※9)。

図表9には転職回数別で整理した。こちらも明らかな傾向があり、転職回数が多い就業者ほど配転命令時の退職意向率が高い。特に転職経験があるか・ないかによって、33.7%(転職経験なし)から43.7%(転職経験1回)へと大きく上昇している。近年、転職希望率は若年層に加えて、45~54歳でも急速に上昇している(※10)。大手企業も中途採用を急速に増進(※11)させている。25~29歳の転職経験者は正規社員の47%(※12)であり、こうした形が継続し転職経験率が今後向上していくとすれば、それに伴って配転命令の許容範囲は縮小していくと推察される。

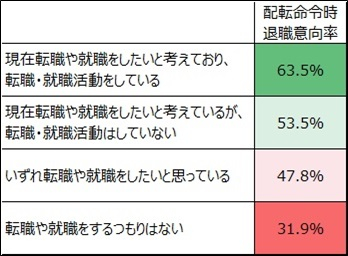

なお、転職希望の状況と退職意向率との関係を分析した(図表10)。ところ強い関係が存在していた。転職活動をしている者が、望まない配転命令を受けた場合には退職意向率は63.5%に達している。この分析結果を見ると、そもそもの転職理由が望まない配転命令であるケースはすでに相当数に上っているだろう。

図表7 年収別・配転命令時退職意向率

図表8 現職への勤務期間別・配転命令時退職意向率

図表9 転職回数別・配転命令時退職意向率

図表10 転職意向別・配転命令時退職意向率(※13)

ライフイベントとの関係

最後にライフ面の状況との関係を分析する(図表11)。

まず、前年にライフイベント(子の出生、介護の必要の発生等)が起こった者の退職意向率がやや高い(「あり」44.9%、「なし」40.1%)。ライフイベントがあったことで、勤務地や働き方の変更等に対する抵抗感が高まったためだろう。

世帯における主な稼ぎ手では、「自分自身」の者(39.7%)が「配偶者(事実婚を含む)」の者(46.2%)と比較して低い傾向にある。やはり、“大黒柱”的な働き手は望まない配転命令に際しても退職しづらい。

介護実施の有無別では、「介護している」者(47.5%)の方が、「介護していない」者(39.9%)よりも退職意向率が高い。これも、勤務地や働き方の望まぬ変更への許容度が低いためだろう。

子どもの有無や数との関係では、「0人」が41.8%に対して、「1人」43.3%、「2人」35.7%、「3人以上」33.6%となっている。介護有無と同じロジックで言えば、子どもの数が増えるほど退職意向率が高まりそうだが、逆の傾向を示していることは興味深い。子どもにかかる教育費などを鑑みて、望まない配転命令を甘受せざるを得ない状況にある者が存在している可能性がある。

図表11 ライフ面の状況別・配転命令時退職意向率

配転命令権の行使を受け入れがたい労働者の存在を認識する

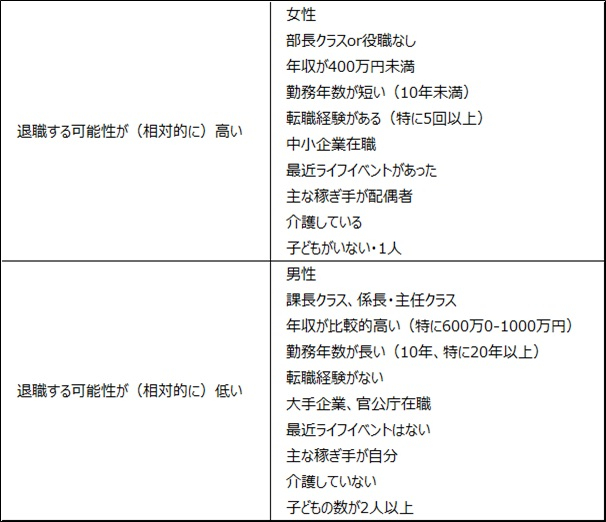

以上の結果をまとめると、望まない配転命令に対して退職する可能性を高めるファクターとして想定されるものを、以下図表12にまとめた。多様な就業者が活躍する職場が増えていく中で、配転命令に対する許容度が低い社員が顕在化している。このことは、人材の定着を促し、その力を活かすために、配転命令に関する議論を避けては通れないことを意味する。また、議論に際しては、本稿で示したような配転命令に対する許容度の多様性に留意した上で、企業による配転命令権の行使が、現代においては特定の労働者に対してより受け入れがたい性質を有することを認識する必要がある。

冒頭に述べたとおり企業の配転命令権は判例法理によって広範に認められてきたが、現在の判例法理自体が、フルタイムワーカーの属性やライフキャリアの画一性が現代よりも高かった社会で構築されたものであるということを、忘れてはならない。

図表12 望まない配転命令に対する退職意向と関係する要素(正規社員対象の分析結果)

(※1)リクルートワークス研究所,2020,採用見通し調査

(※2)日本経済新聞,2024年10月29日,三井住友信託、「転勤可・不可」半年ごと申告制 離職防ぐ https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB181090Y4A011C2000000/

(※3)金井幸子,2018, 使用者の配転命令権と雇用保障.日本労働研究雑誌2018年9月号

(※4)「あなたは、会社から以下の異動等の辞令が出た場合に、現在の会社を退職したいと思いますか。あなたの考えに、それぞれ一番近いものを選んでください。」

(※5)「退職を考える」「どちらかといえば退職を考える」「どちらかといえば退職は考えない」「退職は考えない」

(※6)60歳以上の回答者を除外した

(※7)調査では「役員クラス」の回答も取得しているが、サンプルサイズが13と小さいため除外した

(※8)在籍企業規模は2023年末時点のものであるが、その後回答時点(2024年9月)に至るまで、退職・転職・就業形態の変更・異動・昇格・降格を経験していない者に限定して分析した

(※9)https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/chingin/09/dl/chingin09f.pdf 表5参照

(※10)総務省,労働力調査

(※11)日本経済新聞の採用計画調査によれば、ここ10数年で大手企業2000社の中途採用計画数は10倍以上となった

(※12)リクルートワークス研究所,全国就業実態パネル調査2024を古屋分析

(※13)転職意向は2023年末の回答。その後回答時点(2024年9月)に至るまで、退職・転職・就業形態の変更・異動・昇格・降格を経験していない者に限定して分析した

(※14)前年(この場合は2023年中)の1年間に、自身もしくは配偶者の妊娠、子の出生、結婚、親・義親の要介護認定があった者。本項目は59歳以下を対象に集計

(※15)2023年末の回答。調査上はほかにも「父または母(義理を含む)」「兄弟姉妹」「祖父または祖母」「子ども」「孫」が存在するが、除外して集計した

(※16)2023年末の回答

(※17)2023年末の回答。末子年齢18歳以下の者について集計。「0人」は59歳以下を対象に集計

古屋 星斗

2011年一橋大学大学院 社会学研究科総合社会科学専攻修了。同年、経済産業省に入省。産業人材政策、投資ファンド創設、福島の復興・避難者の生活支援、政府成長戦略策定に携わる。

2017年より現職。労働市場について分析するとともに、若年人材研究を専門とし、次世代社会のキャリア形成を研究する。一般社団法人スクール・トゥ・ワーク代表理事。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ