働き方改革は、日本の「国力」を弱めたか

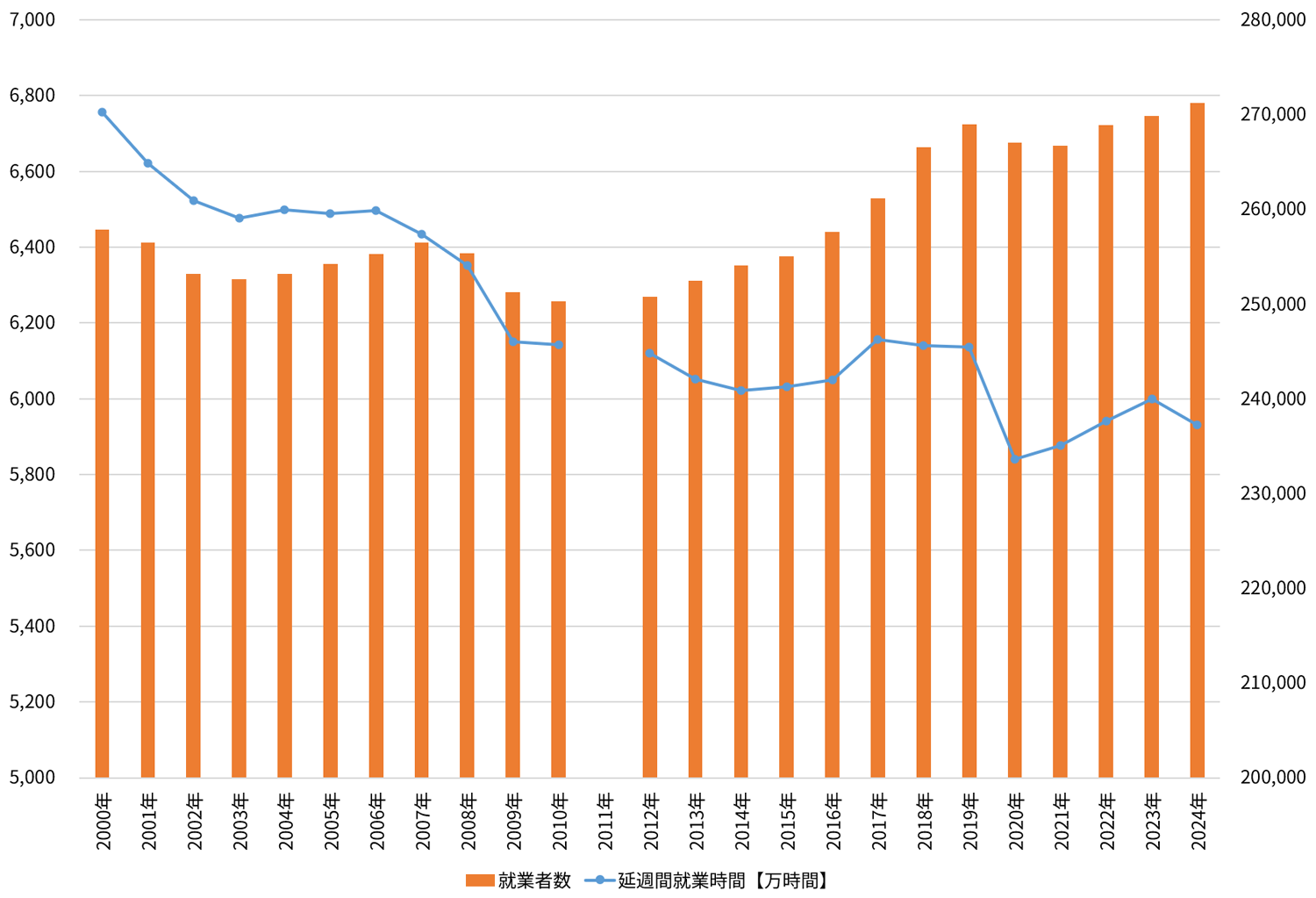

日本の就業者の労働時間が着実に短くなっている。平均週間就業時間(※1)は2000年に42.7時間だったものが、2012年に40.1時間、2024年には36.3時間になっており、これは2000年から2024年の四半世紀で15%減という水準にある(※2)。

さて、こういった労働時間が着実に短くなっている状況に対してはさまざまな意見がある。特に、平均就業時間×就業者数で算出される「労働投入量」はGDP(国内総生産)の一つの構成要素と考えられ、潜在成長率の算出(※3)においても全要素生産性(TFP)、資本投入と合わせて勘案されている。本稿は、「日本人が働かなくなったことが、日本経済を弱くしたのか」という疑問に関して、日本の労働投入量の源泉の変化の分析を示したうえで、データをもとに一定の見解を提供する。

特に「戦後労働法、70年ぶりの大改革(※4)」といわれた2019年4月施行のいわゆる働き方改革関連法前後での変化(令和元年前後以降の変化にあたる)に注目して分析していこう。

労働投入の状況

まず、日本における労働力の全体像を押さえておこう。図表1に就業者数と労働投入量(ここでは就業者の延週間就業時間)(※5)の2000年以降の推移を示した。2000年からの約10年と、2012年以降でその構造が大きく変わっていることがわかるだろう(※6)。2000~2010年は「就業者数は横ばい、労働投入量が減少していた」ことがわかる。他方で2012年以降は「就業者数は増加、労働投入量はほぼ横ばい」となっている。なお、2000年→2010年の労働投入量の減少は-9.1%に達していたが、2012年→2024年は-3.1%にとどまっている。

ただ、就業時間は先に見たように2000年以降、年々短くなっている(なお、その理由のひとつは高齢者や女性など短時間就業者の増加にあるが詳細は別のレポートを参照)。2012年以降は就業者数の増加によって、なんとか労働投入量を横ばい・微減にしてきたという状態にあると言えよう。

図表1 就業者数と労働投入量(延週間就業時間)の推移 出典:総務省,労働力調査(年次結果)

出典:総務省,労働力調査(年次結果)

図表1 就業者数と労働投入量(延週間就業時間)の推移

出典:総務省,労働力調査(年次結果)

出典:総務省,労働力調査(年次結果)労働時間別の状況

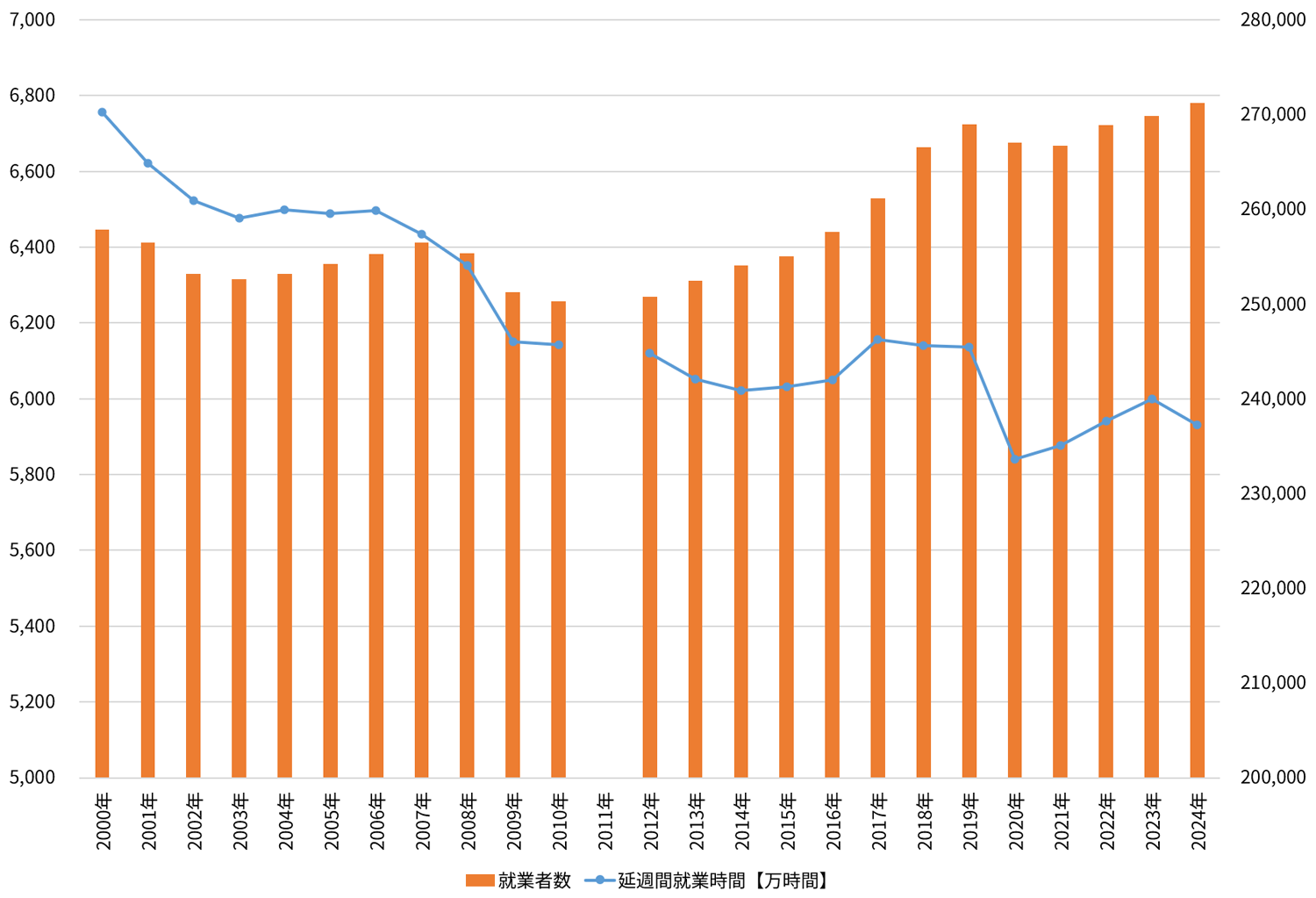

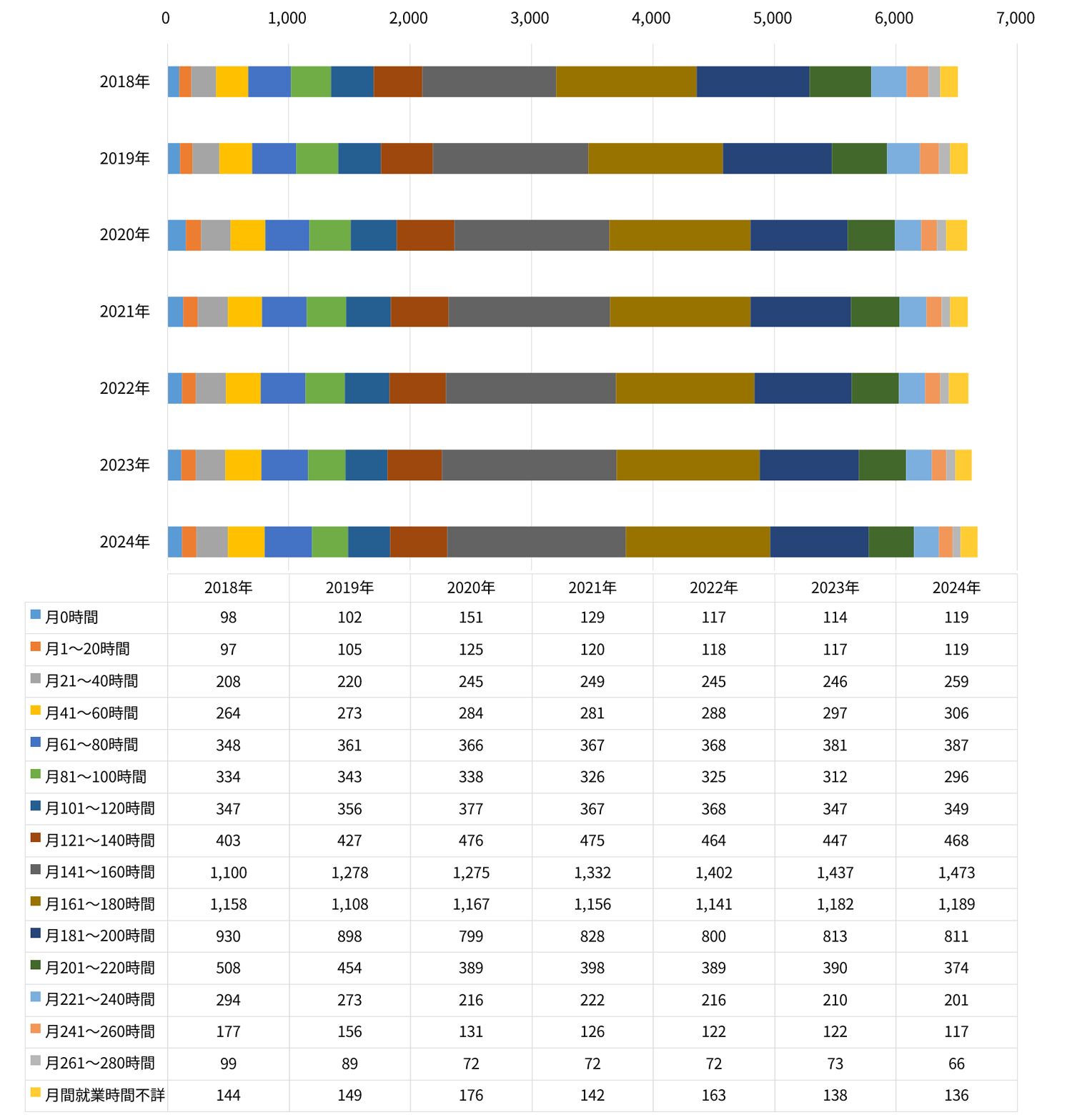

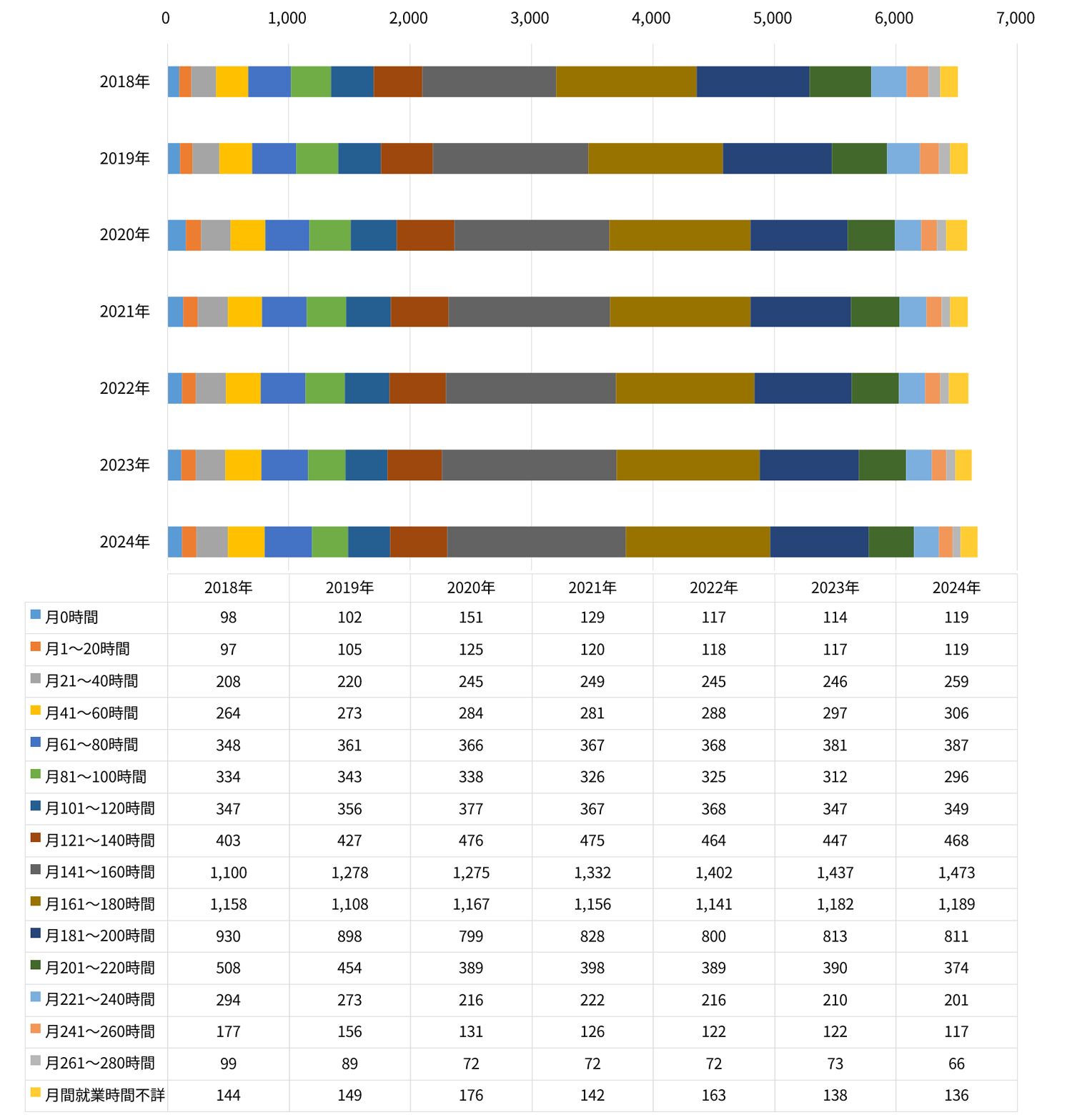

それでは、労働投入量の構造はどのように変化したのだろうか。就業者一人ひとりの働く時間がどう変化してきたのかという点について、労働時間の上限規制を含む働き方改革関連法の施行された2019年4月前後で比較するために、2018年以降のデータを見てみよう。月間労働時間別での就業者人数を示した(図表2)。

例えば月141~160時間では2018年の1,100万人から2024年の1,473万人へと+373万人となっており、最も増加者数が多い。これはまさに2018年頃から適用者が出ている無期転換法制の影響などが考えられるだろう。全体で見れば、月81~100時間を除いて月160時間以下の就業者数は全ての時間階級で増加している(月81~100時間階級の減少はいわゆる「年収の壁」問題の影響である可能性がある)。他方で、月181時間以上ではすべての時間階級で減少している。

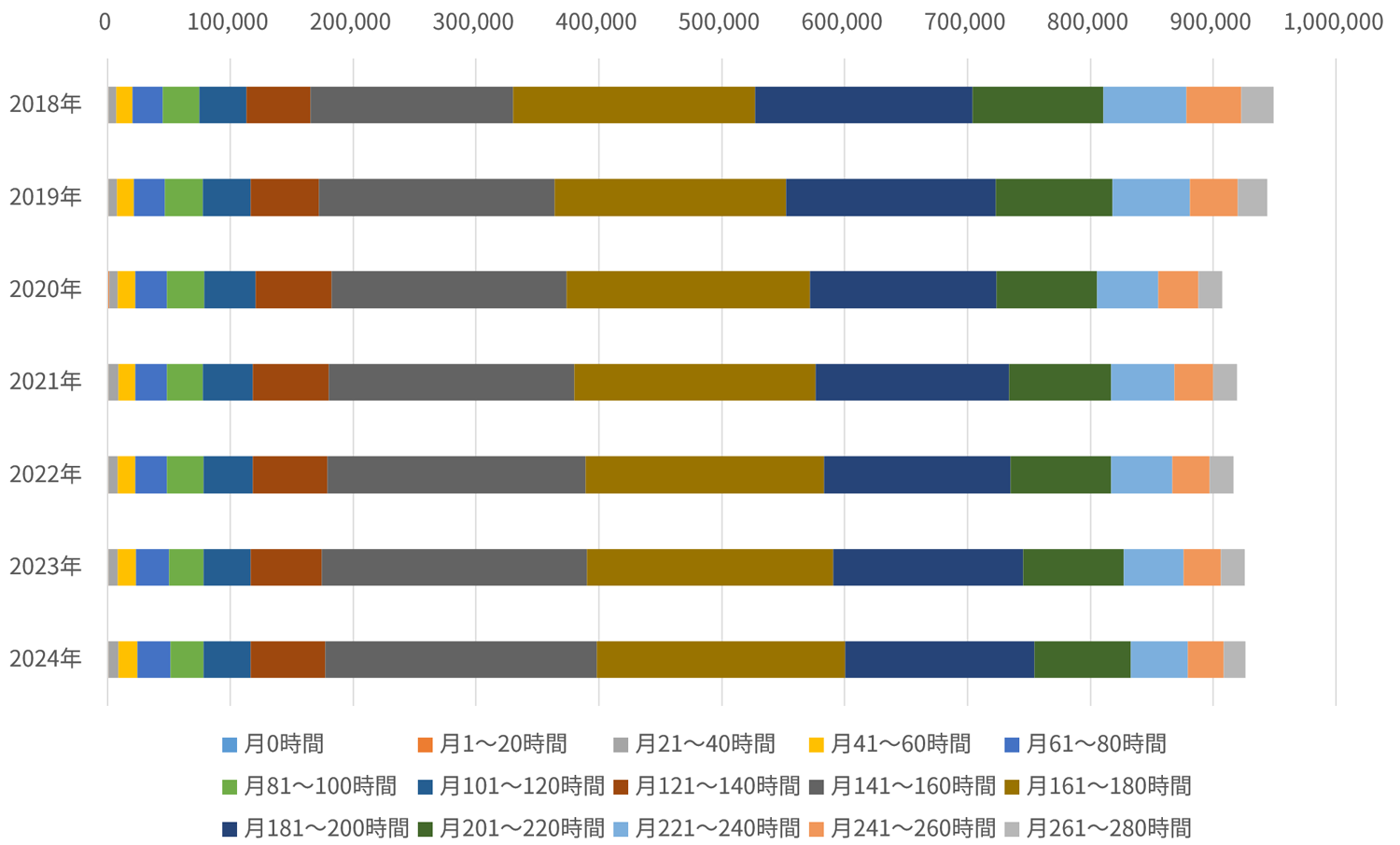

また、それぞれの月就業時間別の労働投入量(就業時間×就業者数)について図表3に整理した(※7)。全体としては月201時間以上の就業者(概ね週50時間以上就業、月の時間外労働時間40時間以上)は、個人の就業時間は長いものの就業者数が限定的なため労働投入量ベースでの寄与は大きくない。また、そのボリュームは2018年から2024年にかけてさらに小さくなっていることが理解できる。このような結果として、労働投入の構造が大きく変わっている。

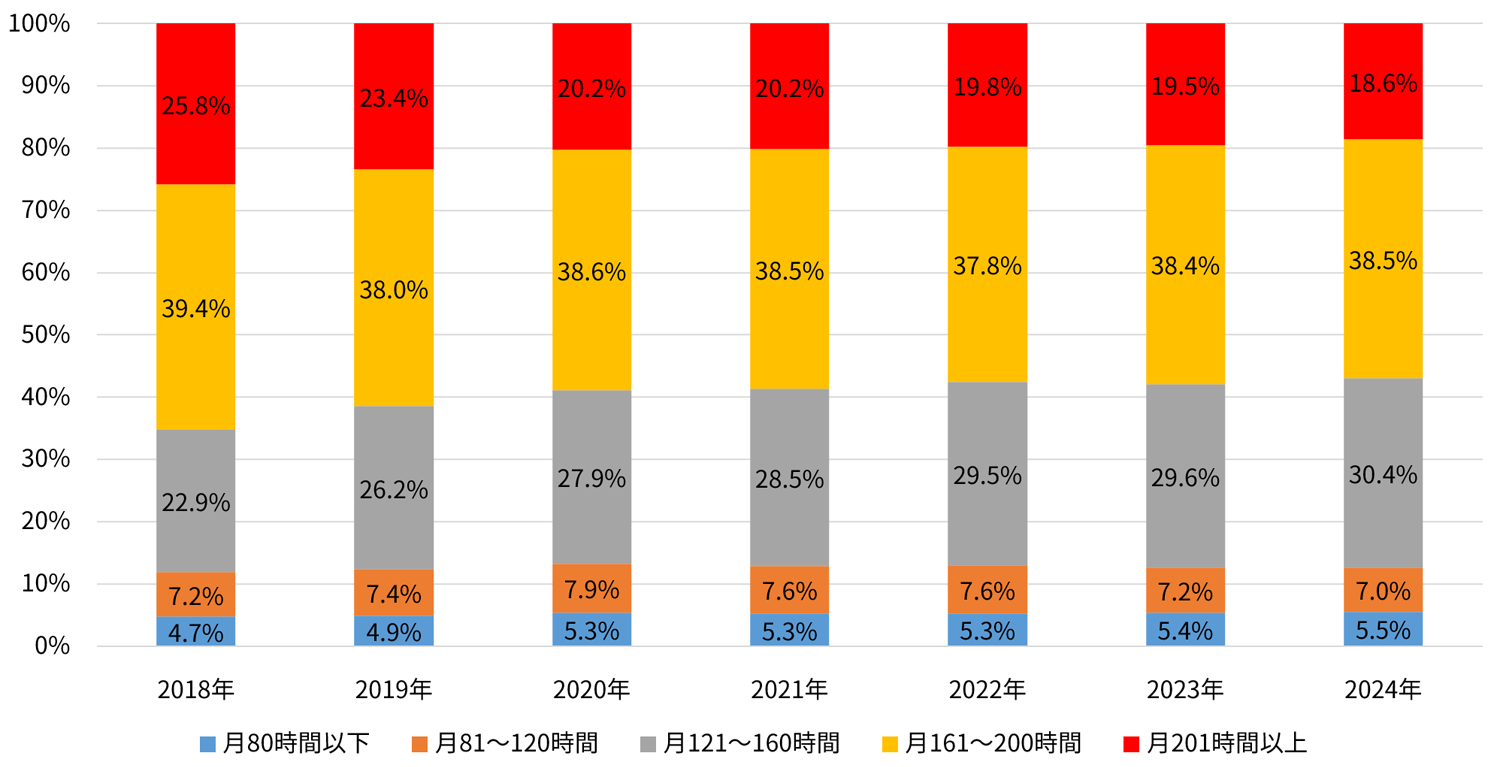

この図表3の結果を、月就業時間水準別の割合で整理したものが図表4である。月201時間以上の就業者は働き方改革関連法施行前の2018年に25.8%であったが、2024年には18.6%に低下している。一方でその減少分を埋めたのは、月121~160時間の就業者(概ね週30~40時間程度の就業時間)であり2018年の22.9%から2024年には30.4%へと増加した。これは先述したとおり、141~160時間の就業者数が1,100万人から1,473万人へ増加した影響が大きい。

いずれにせよ、日本の労働投入量に対する寄与の構造は、月161~200時間(概ね週40~50時間程度の就業時間)のフルタイムワーカーが基幹である(2018年39.4%、2024年38.5%)ことには変わりがないが、それを支える構造は明確な変化が生じており、週50時間以上の長時間残業者によって担われる構造から、短時間正社員や残業ができない社員などの週30~40時間の就業者によって担われる構造へと転換しつつある。

図表2 月就業時間別就業者数 出典:総務省,労働力調査(年次結果)

出典:総務省,労働力調査(年次結果)

図表2 月就業時間別就業者数

出典:総務省,労働力調査(年次結果)

出典:総務省,労働力調査(年次結果)

図表3 月就業時間別労働投入量 出典:総務省,労働力調査(年次結果)

出典:総務省,労働力調査(年次結果)

図表4 月就業時間水準別の労働投入量割合 出典:総務省,労働力調査(年次結果)

出典:総務省,労働力調査(年次結果)

誰が労働時間を増やした・減らしたのか

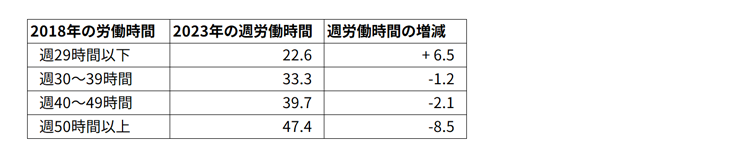

また、働き方改革の前後でどんな人が労働時間を増やしたり減らしたりしたのか、という点についても検証しておこう。ここでは2018年12月に調査を行った全国就業実態パネル調査2019、および2023年12月に調査を行った同調査2024のパネルデータを用いて同一回答者に対して分析する。サンプルサイズは23,442である。

労働時間上限規制以前の2018年の週労働時間別に、直近の調査結果である2023年の労働時間の状況と増減を図表5に整理した。2018年の週労働時間が週29時間以下だった就業者は2023年の週労働時間は平均22.6時間であり、その増減は2018年から+6.5時間であった。週30~39時間の就業者は2023年に週33.3時間就業しており、増減は-1.2時間である。週40~49時間の就業者は2023年に週39.7時間就業しており、増減は-2.1時間。同様に週50時間以上就業者は2023年に47.4時間就業で、増減は-8.5時間であった。このうちで、労働時間上限規制の影響を直接受けたのは週50時間以上就業者であるため、その就業時間短縮の影響が明確に出ている結果となっている。

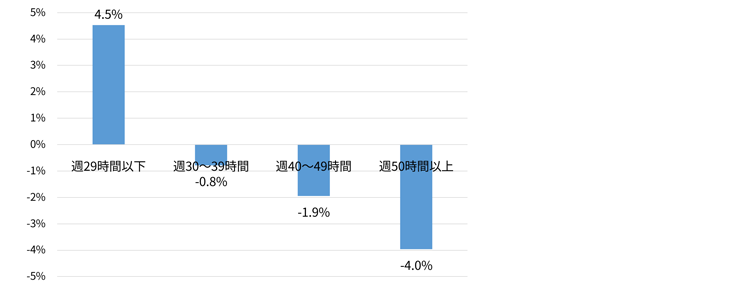

この結果を日本の2024年の労働投入量への寄与の増減状況として推計したものが図表6(※8)である。2018年に週29時間以下であった就業者は就業時間の増加によって2024年の労働投入量を4.5%増加させた。他方で、2018年に週50時間以上であった就業者は就業時間の減少によって2024年の労働投入量を4.0%減少させている(※9)。

図表5・6の結果は、労働投入量ベースで見た働き方改革(労働時間上限規制)の影響について残業時間が長かった者の残業を抑制する形で出ている一方で、労働法制の変化のなかで短時間労働者の就業時間が増進するという副次的影響を起こしていた可能性(そのほか、この点に関しては非正規雇用における最低賃金向上等に伴う時間あたり賃金上昇が就業時間増のインセンティブを生んだ可能性などが想定される)を指摘することができよう。それは、「感覚的には労働投入量の減少を想起させる労働時間上限規制を経ても、労働投入量が減らなかった」という冒頭で示した状況につながっているのである。このほか、もちろん就業者数の増加の影響がある。

図表5 2018年の週労働時間別、2023年の週労働時間とその増減(時間)

図表5 2018年の週労働時間別、2023年の週労働時間とその増減(時間)

出典:リクルートワークス研究所,全国就業実態パネル調査より古屋作成

出典:リクルートワークス研究所,全国就業実態パネル調査より古屋作成

注:リクルートワークス研究所,全国就業実態パネル調査を分析したもの。対象から週80時間より就業時間の回答値が長い者を異常値として除外(原数値の上位0.5%)。また、集計にあたってはxa24を用いたウェイトバックにより想定母集団への補正を行った

図表6 2024年の労働投入量への寄与の増減率(2018年の労働時間別)

出典:リクルートワークス研究所,全国就業実態パネル調査より古屋作成

出典:リクルートワークス研究所,全国就業実態パネル調査より古屋作成

本稿で見てきた、働き方改革関連法以降の日本の労働市場の変化である「就業者が増えた」「短時間労働者が就業時間を増加させた」「長時間残業をしていた者の就業時間が減少した」といった分析を踏まえれば、働き方改革の評価について「国力=労働投入量を低下させた」といった単純な結論に至ることは難しいと言える。それは当初の目的であったブラック企業をなくし、痛ましい過労死を根絶し、そして労働供給制約下において一人ひとりが活躍する労働社会を実現するための一手であったとも言えよう。

就業時間に上限が生まれ、有給休暇が取得しやすくなった(加えて奇しくも同期時に無期転換ルールの適用者が出始めた)2019年前後以降、労働規制の変化は確かに長時間就業者の数を減らした可能性が高いが、その労働規制によって実現した労働環境が多くの新規就業者とより長く仕事できると感じる就業者を生み出した可能性もある。今後の労働政策立案においては、労働投入量維持の観点、過剰労働抑制の視点に加え、就業環境改善による就業率の向上効果や短時間就業者の労働時間増インセンティブの形成に留意する必要がある。

いずれにせよこの「両面」を勘案することなく、働き方改革の評価、そして近年の労働市場の評価は難しいと言わざるを得ないだろう。

(※1)総務省「労働力調査」

(※2)同調査によれば、月間就業時間でも2013年に164.6時間だったものが、2024年には151.5時間となっている(減少率8.0%)

(※3)内閣府による推計

(※4)実際には「戦後の労働基準法制定以来、七十年ぶりの大改革であります」(前後略)。第百九十六回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説

(※5)ともに、総務省「労働力調査」。年次平均結果より

(※6)2011年は東日本大震災の影響によりデータなし

(※7)公表値には〇~〇時間といった形で就業者数が示されているため、〇~〇時間の中間値(例として121~140時間の場合130時間)として集計した

(※8)2024年の労働投入量(6,415万人の就業者〈労働力調査、就業時間0時間および不詳の者を除く〉が、全国就業実態パネル調査2024の週平均就業時間である36.0時間就業したとして乗じた値)に対して、2018年時点の各就業時間階級別の就業者数(労働力調査)に図表5の就業時間の増減を乗じた値がどの程度の割合を占めているかを算出したもの

(※9)全体の労働投入量に対しては、この推計による影響のほか、この期間中に就業を始めた者、逆に就業をやめた者の影響が存在する

(※2)同調査によれば、月間就業時間でも2013年に164.6時間だったものが、2024年には151.5時間となっている(減少率8.0%)

(※3)内閣府による推計

(※4)実際には「戦後の労働基準法制定以来、七十年ぶりの大改革であります」(前後略)。第百九十六回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説

(※5)ともに、総務省「労働力調査」。年次平均結果より

(※6)2011年は東日本大震災の影響によりデータなし

(※7)公表値には〇~〇時間といった形で就業者数が示されているため、〇~〇時間の中間値(例として121~140時間の場合130時間)として集計した

(※8)2024年の労働投入量(6,415万人の就業者〈労働力調査、就業時間0時間および不詳の者を除く〉が、全国就業実態パネル調査2024の週平均就業時間である36.0時間就業したとして乗じた値)に対して、2018年時点の各就業時間階級別の就業者数(労働力調査)に図表5の就業時間の増減を乗じた値がどの程度の割合を占めているかを算出したもの

(※9)全体の労働投入量に対しては、この推計による影響のほか、この期間中に就業を始めた者、逆に就業をやめた者の影響が存在する

執筆:古屋星斗

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ