「自己重要感」の発見――データで見る生活者×労働者の時代⑤

2024年の日本の就業者数は過去最高を更新、6,781万人となった(※1)。人口減少が始まって15年以上経つが、労働需給ギャップの拡大による慢性的な働き手不足がその背景にあることは言うまでもない。「生活する人・消費する人の多くが同時に働く人でもある」社会になっていくことは、どんな変化を生むのだろうか。定量調査を分析し、現状把握と課題点の抽出を行う。

「その①」では、人の役割の多様さと就業時間と家庭内における家事、育児、介護(シャドーワーク)時間の関係性、「その②」では世帯構成の変化によって生まれる違い、「その③」では、生活で自由に使える時間=可処分時間が乏しい人について、「その④」では、「働いている他者に対する感じ方や思い」、いわば“他者が働くことに対するまなざし”を分析した。本稿「その⑤」では、就業する人が増えていくこれからの社会の一つの希望とも言えるファクターである、「自己重要感」を解説する。

分析に用いる調査は、リクルートワークス研究所「生活と仕事の調査2025」(※2)(以下、本調査)である。

分析に用いる調査は、リクルートワークス研究所「生活と仕事の調査2025」(※2)(以下、本調査)である。

「自己重要感」

ここまでの分析からもわかってきたように、働き手が少なくなる社会には、1人の人がさまざまな生活における役割を担わなければならないことや可処分時間が縮小する問題がある。しかし、一つの興味深い傾向も示されていた。それは役割が増えるほどに、「自分は誰かにとってなくてはならない存在だ」という気持ち(「自己重要感」、自己有用感とも(※3))が高まり、合わせて生活への満足感が高まっていることだ。

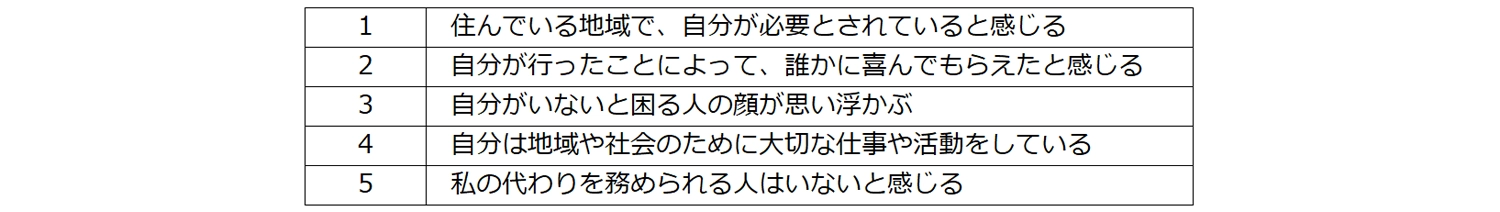

本調査では以下の5つの質問について回答を得ている(※4)(図表1)。「住んでいる地域で、自分が必要とされていると感じる」は、居住する地域という日常の生活で行き来する空間において、自身がその日常空間とどの程度の関係を有しており、そして必要とされているかという恒常的な認識を問うものである(日常的認識)。「自分が行ったことによって、誰かに喜んでもらえたと感じる」「自分がいないと困る人の顔が思い浮かぶ」は、自身の日常の活動で関わった人のリアクションをどの程度認識できているかを問うものである(相互的認識)。「自分は地域や社会のために大切な仕事や活動をしている」「私の代わりを務められる人はいないと感じる」は、自身が地域や社会において何らかの役割を担務し実施しているという体感の認識を問うものである(役割的認識)。

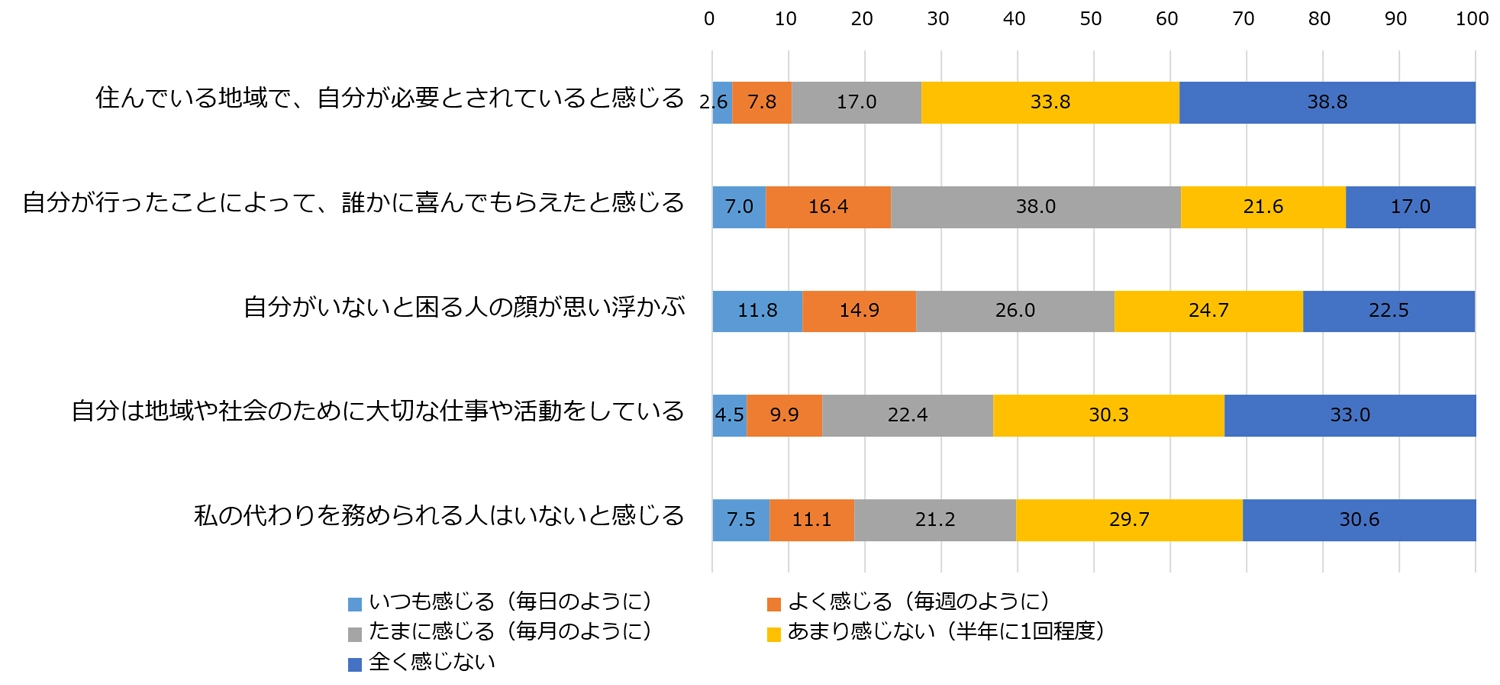

本調査では「自己重要感」について上記の「日常的認識」「相互的認識」「役割的認識」の3つの視座によって聴取している。全体結果を図表2に示した。例えば、「住んでいる地域で、自分が必要とされていると感じる」については、「いつも感じる(毎日のように)」は2.6%、「よく感じる(毎週のように)」は7.8%、「たまに感じる(毎月のように)」は17.0%、「あまり感じない(半年に1回程度)」は33.8%、「全く感じない」は38.8%である。全体結果において、「いつも」「よく」「たまに」感じる割合が最も高かったのは、「自分が行ったことによって、誰かに喜んでもらえたと感じる」であった(計61.4%)。

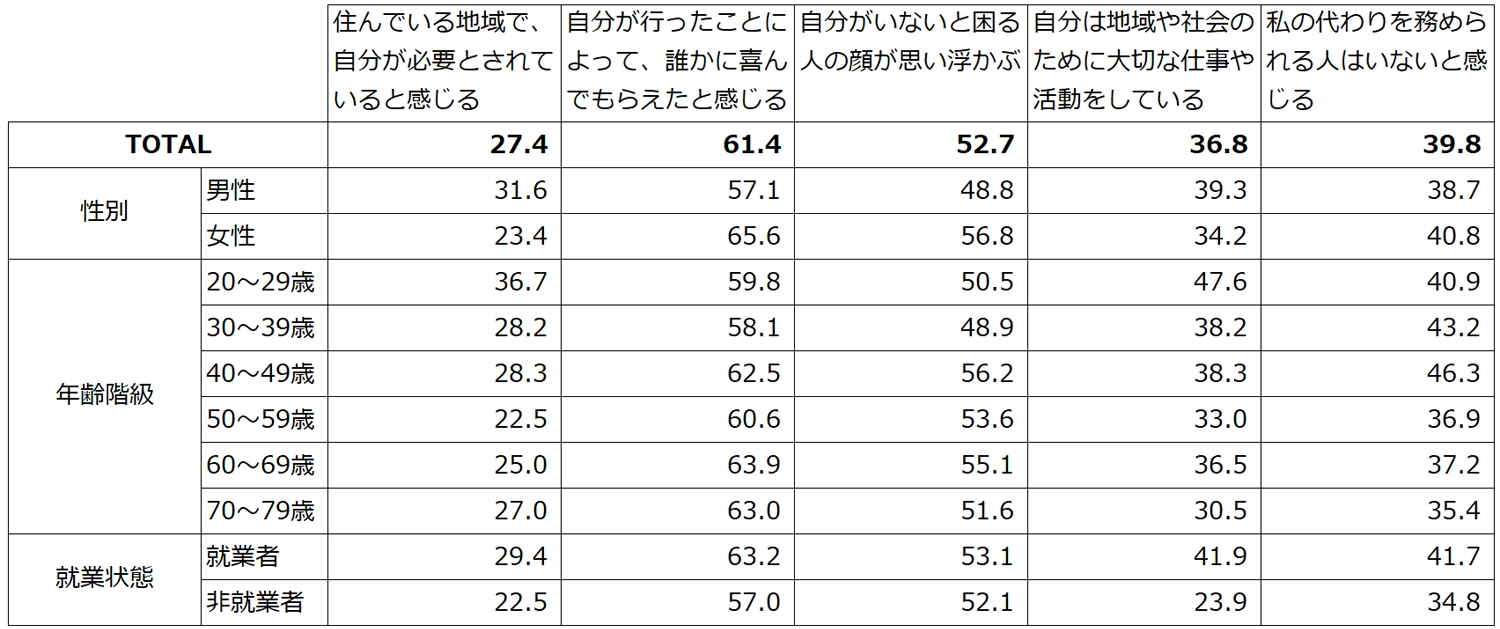

また、図表3に「感じる」割合の合計値を属性別に示した。性別では項目によって高低が異なる(ただし、後述するとおり就業者が「感じる」割合が高い傾向があるため、性別で見た際には就業率が高い男性の方が高くなるはずであるが、一概にはそうなっていない点には留意が必要)。年齢階級別でも、項目により高低が異なっている。性別や年齢階級での高低については明確な関係があるわけではない。他方、就業状態については、全項目において就業者の方が「感じる」割合が高い。

図表1 「自己重要感」に関する質問項目

本調査では以下の5つの質問について回答を得ている(※4)(図表1)。「住んでいる地域で、自分が必要とされていると感じる」は、居住する地域という日常の生活で行き来する空間において、自身がその日常空間とどの程度の関係を有しており、そして必要とされているかという恒常的な認識を問うものである(日常的認識)。「自分が行ったことによって、誰かに喜んでもらえたと感じる」「自分がいないと困る人の顔が思い浮かぶ」は、自身の日常の活動で関わった人のリアクションをどの程度認識できているかを問うものである(相互的認識)。「自分は地域や社会のために大切な仕事や活動をしている」「私の代わりを務められる人はいないと感じる」は、自身が地域や社会において何らかの役割を担務し実施しているという体感の認識を問うものである(役割的認識)。

本調査では「自己重要感」について上記の「日常的認識」「相互的認識」「役割的認識」の3つの視座によって聴取している。全体結果を図表2に示した。例えば、「住んでいる地域で、自分が必要とされていると感じる」については、「いつも感じる(毎日のように)」は2.6%、「よく感じる(毎週のように)」は7.8%、「たまに感じる(毎月のように)」は17.0%、「あまり感じない(半年に1回程度)」は33.8%、「全く感じない」は38.8%である。全体結果において、「いつも」「よく」「たまに」感じる割合が最も高かったのは、「自分が行ったことによって、誰かに喜んでもらえたと感じる」であった(計61.4%)。

また、図表3に「感じる」割合の合計値を属性別に示した。性別では項目によって高低が異なる(ただし、後述するとおり就業者が「感じる」割合が高い傾向があるため、性別で見た際には就業率が高い男性の方が高くなるはずであるが、一概にはそうなっていない点には留意が必要)。年齢階級別でも、項目により高低が異なっている。性別や年齢階級での高低については明確な関係があるわけではない。他方、就業状態については、全項目において就業者の方が「感じる」割合が高い。

図表1 「自己重要感」に関する質問項目

図表2 「自己重要感」に関する回答の全体像(%)

図表3 属性別の「自己重要感」質問への回答結果(「感じる」計、%)

注:いつも感じる(毎日のように)、よく感じる(毎週のように)、たまに感じる(毎月のように)の合計

「自己重要感」と幸福感

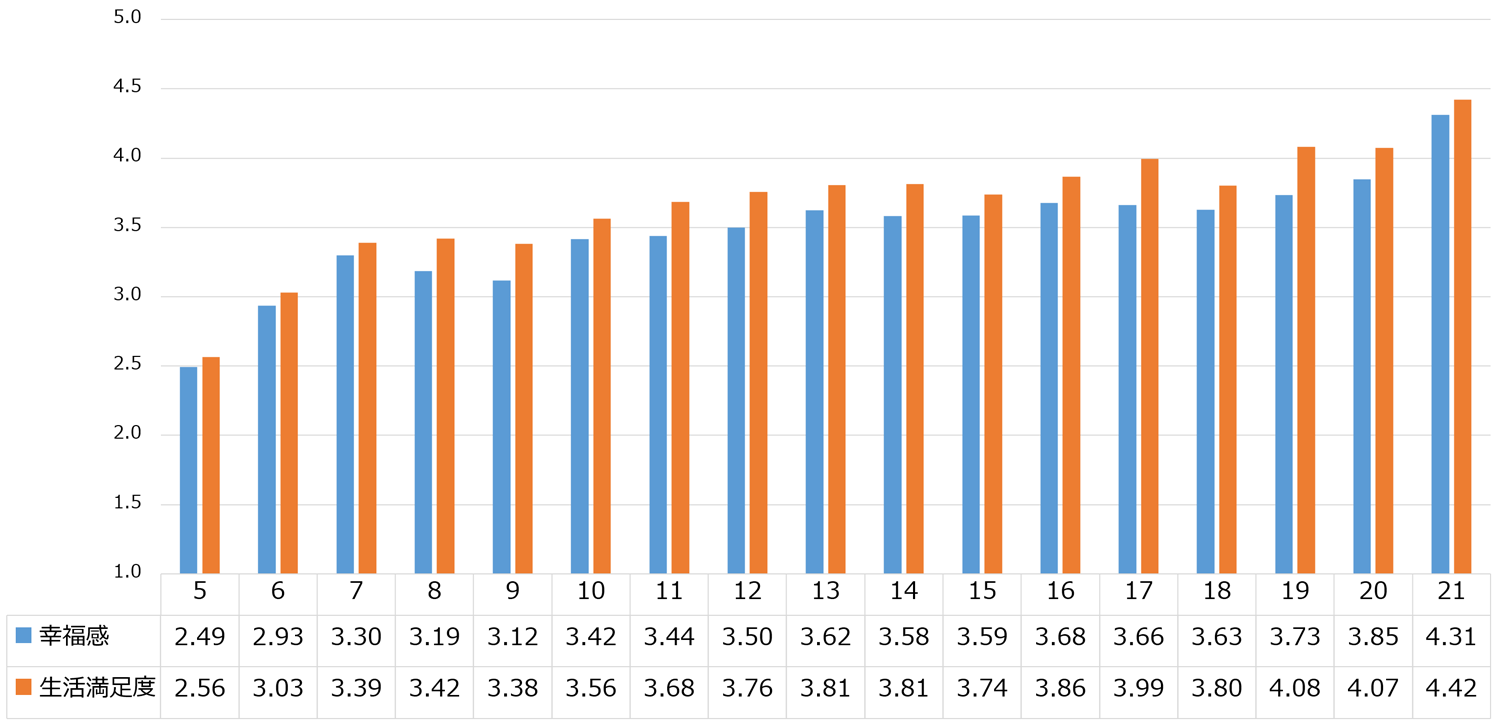

筆者がこの「自己重要感」が重要であると考えているのは、幸福感や生活満足度と密接な関係を持っているためである。本調査では、幸福感と生活満足度を5点満点にて調査している(※5)。この点数を自己重要感スコア(図表1の設問への回答について、「いつも感じる(毎日のように)」を5点とし「全く感じない」の1点まで5点満点の点数化をしたものの5項目の合計値。最小5、最大25で自己重要感の全体像を表す簡易的スコア)別で分析した結果を図表4に示す。

結果を概観すると、幸福感のスコアと生活満足度のスコアともに、自己重要感スコアが高まれば高まるほどに上昇している関係性が見られている。項目ごとに相関を見ると一定の関係を確認することができる(※6)。

もちろん本調査は1時点調査であり因果関係は示すことができない(※7)が、自己重要感が高まることによって幸福感や生活満足度といった日常生活における豊かさが高まる可能性がある。

図表4 自己重要感スコア別幸福感と生活満足度

結果を概観すると、幸福感のスコアと生活満足度のスコアともに、自己重要感スコアが高まれば高まるほどに上昇している関係性が見られている。項目ごとに相関を見ると一定の関係を確認することができる(※6)。

もちろん本調査は1時点調査であり因果関係は示すことができない(※7)が、自己重要感が高まることによって幸福感や生活満足度といった日常生活における豊かさが高まる可能性がある。

図表4 自己重要感スコア別幸福感と生活満足度

注:自己重要感スコアの21点以上は小サンプル(計3.7%)のため合計値

役割が、「自己重要感」を高める

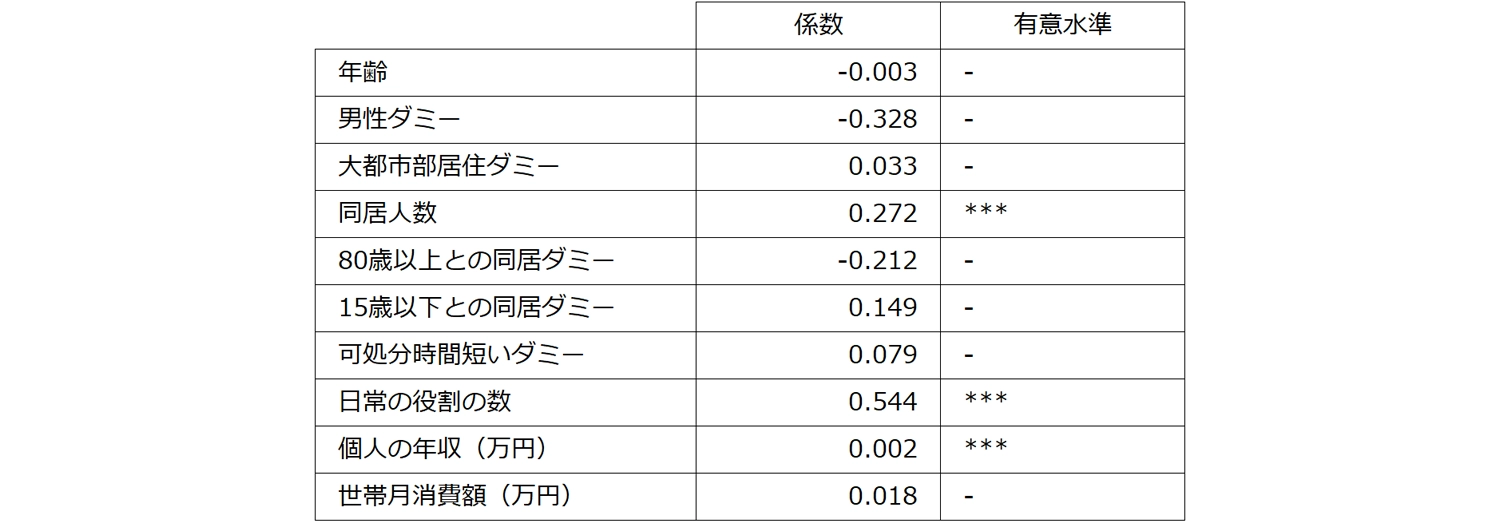

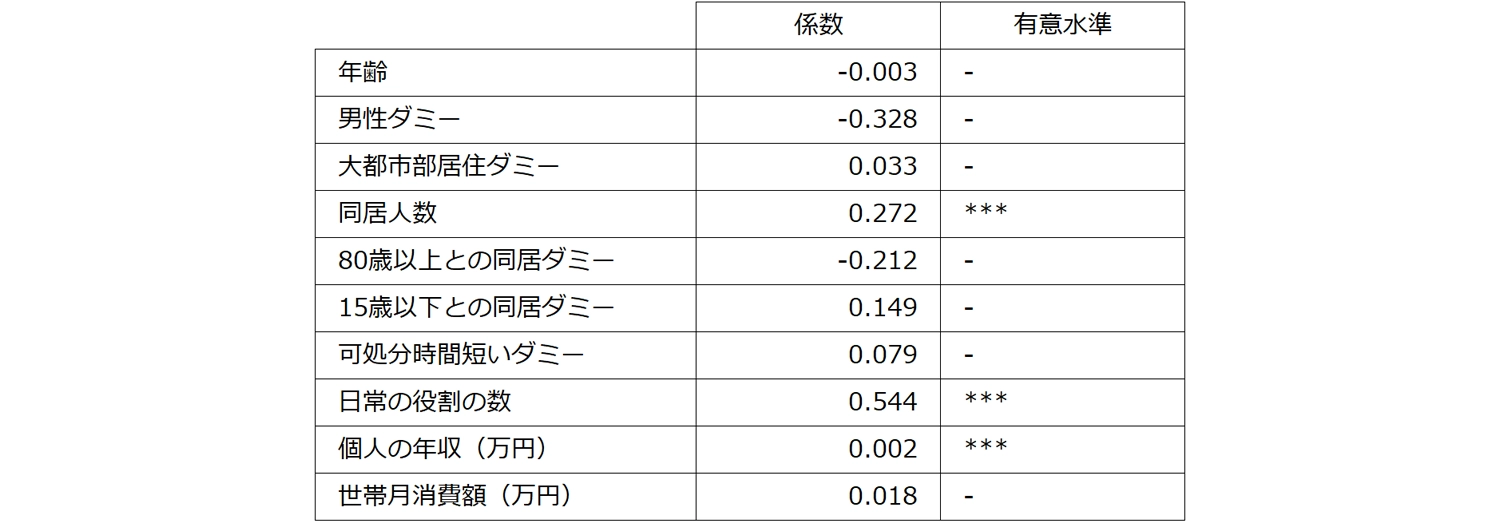

自己重要感スコアを高めている要素は何だろうか。ここではシンプルな統計分析(自己重要感スコアを被説明変数とする重回帰分析)によって検証しよう。被説明変数に自己重要感スコア(詳細は上記)、説明変数としてここまでの分析を踏まえ自己重要感スコアとの関係を分析すべく①個人属性(年齢、性別、居住地)、②世帯の状況(同居人数、同居者(高齢者・子ども))、③可処分時間の状況、④日常の役割の数、そして⑤経済状況(個人年収、世帯消費額)を設定した(※8)。対象は分析結果の解釈を容易なものとするため、就業者とする。

結果は図表5のとおりである。年齢、性別、居住地といった個人の属性は有意ではない。世帯状況では同居人数が多いことは自己重要感スコアと正の関係がある(0.1%水準)が、どのような同居者と住んでいるかは有意な関係がない。また、可処分時間が短いことも自己重要感スコアと有意な関係がない。他方、日常の役割の数は0.1%水準で自己重要感スコアと正の関係がある。経済状況については、個人の年収も0.1%水準で正の関係があるが、世帯の月の消費総額とは関係がない。

同居人数の多さは家庭内における日常のさまざまな関わり合いを生み、個人の年収が高いことは就業から得られる自己重要感の高さに影響を及ぼしていると推察される。しかし、ここで焦点を当てたいのは、日常の役割の数との関係性の強さである。日常の役割の数は、仕事や家事・育児・介護などといったシャドーワーク、地域での活動、趣味のコミュニティへの参加など(※9)について参加している・行っているものを複数回答してもらった数である。この日常の役割の数を2個以上持っている人の割合は非就業者を合わせても57.3%と過半数を超えており、また70~79歳でも46.2%を半数近くとなっている。特に就業率が上がっていくことで、仕事+シャドーワーク、仕事+コミュニティといった多重役割を担う人が増えていくことが予想される。

労働供給制約のもと、人は多重役割になる。忙しくなり、精神的な余裕がなくなってしまうかもしれない。しかし、図表5の分析結果からはその光の部分が浮き彫りになっている。役割が多くなることで、自己重要感が感じやすくなっているのだ。このことは、日常の役割が自己重要感を高め、自己重要感の認知が幸福感や生活満足度に繋がっている、という一つの仮説を浮き彫りにしている。

図表5 自己重要感スコアを被説明変数とする重回帰分析の結果概要(就業者対象)

結果は図表5のとおりである。年齢、性別、居住地といった個人の属性は有意ではない。世帯状況では同居人数が多いことは自己重要感スコアと正の関係がある(0.1%水準)が、どのような同居者と住んでいるかは有意な関係がない。また、可処分時間が短いことも自己重要感スコアと有意な関係がない。他方、日常の役割の数は0.1%水準で自己重要感スコアと正の関係がある。経済状況については、個人の年収も0.1%水準で正の関係があるが、世帯の月の消費総額とは関係がない。

同居人数の多さは家庭内における日常のさまざまな関わり合いを生み、個人の年収が高いことは就業から得られる自己重要感の高さに影響を及ぼしていると推察される。しかし、ここで焦点を当てたいのは、日常の役割の数との関係性の強さである。日常の役割の数は、仕事や家事・育児・介護などといったシャドーワーク、地域での活動、趣味のコミュニティへの参加など(※9)について参加している・行っているものを複数回答してもらった数である。この日常の役割の数を2個以上持っている人の割合は非就業者を合わせても57.3%と過半数を超えており、また70~79歳でも46.2%を半数近くとなっている。特に就業率が上がっていくことで、仕事+シャドーワーク、仕事+コミュニティといった多重役割を担う人が増えていくことが予想される。

労働供給制約のもと、人は多重役割になる。忙しくなり、精神的な余裕がなくなってしまうかもしれない。しかし、図表5の分析結果からはその光の部分が浮き彫りになっている。役割が多くなることで、自己重要感が感じやすくなっているのだ。このことは、日常の役割が自己重要感を高め、自己重要感の認知が幸福感や生活満足度に繋がっている、という一つの仮説を浮き彫りにしている。

図表5 自己重要感スコアを被説明変数とする重回帰分析の結果概要(就業者対象)

なぜ、高齢者は仕事への満足感が高いのか、という問いへの答え

高齢化が進む地域において、一般には高齢者といわれる年齢の方々が少しの時間でも社会と関わる仕事や活動をすることで、充実した毎日を送っているという話を聞くことが多々ある。地域社会で顕在化しているこうした“不思議な”(仕事=お金のための苦役という常識からはずれた)状況は、別に「仕事が楽しいから」ではなく、仕事という日常の役割の一つが持つ、「誰かにとって、自分が必要である」=自己重要感を感じやすくするというプロセスによって起こっているのではないか。特に日常の役割の数が少なくなってしまう高齢者であればこそ、役割を認識しやすい仕事によるレバレッジが高いということだろう。

生活者×労働者となるなかで、人は仕事とともに生活における役割が増え、忙しくなっていく。しかしそれは心を亡くす、不幸せになることとイコールではない。忙しくなるからこそ生まれた役割が私たちの生活に無理なく溶け込んだとき、これまでの常識の先にある新たな社会が実現する可能性がある。

生活者×労働者となるなかで、人は仕事とともに生活における役割が増え、忙しくなっていく。しかしそれは心を亡くす、不幸せになることとイコールではない。忙しくなるからこそ生まれた役割が私たちの生活に無理なく溶け込んだとき、これまでの常識の先にある新たな社会が実現する可能性がある。

(※1)総務省「労働力調査」2024年(令和6年)平均結果

(※2)2025年1月に実施。実査は2025年1月10日~14日。サンプルサイズ4,268。調査対象は20~79歳の日本在住者。総務省「国勢調査」及び「労働力調査」に基づき、性別・年代別・就業状態別に人口動態割付を実施したうえで回答を回収している

(※3)岐阜県飛騨市長の都竹氏へのインタビューより引用した言葉

(※4)いつも感じる(毎日のように)、よく感じる(毎週のように)、たまに感じる(毎月のように)、あまり感じない(半年に1回程度)、全く感じない の5件法で聴取した。「次の質問文は、あなたが日々どう感じているかを記述したものです。各文をよく読んで、あなたがそのように感じているかどうかを判断し、回答してください」として各項目を掲示した

(※5)「現在、あなたは生活全般について、満足している」「現在、あなたは幸せである」に対して、「あてはまる」~「あてはまらない」の5件法による質問。「あてはまる」を5点、「あてはまらない」を1点として分析した

(※6)幸福感設問との相関係数は、「住んでいる地域で、自分が必要とされていると感じる」が.24、「自分が行ったことによって、誰かに喜んでもらえたと感じる」が.34、「自分がいないと困る人の顔が思い浮かぶ」が.23、「自分は地域や社会のために大切な仕事や活動をしている」が.26、「私の代わりを務められる人はいないと感じる」が.20であった

(※7)幸福感が、誰かにとってなくてはならない存在だと自己を認識させるという影響がある可能性もある

(※8)自己重要感スコアは5点~25点の間隔尺度である。年齢(20~79歳)、性別(男性=1とする男性ダミー)、大都市部居住ダミー(政令指定都市または東京23区居住=1、それ以外=0)、同居人数(0~6人。6人以上は6人とした)、80歳以上との同居ダミー(同居=1)、15歳以下との同居ダミー(同居=1)、可処分時間短いダミー(平均的な働いている1日の可処分時間が4時間未満=1)、日常の役割の数(1~10個)、個人の年収(万円。上値3%、および0万円の回答者を異常値として除外)、世帯月消費額(上下3%を異常値として除外)

(※9)「賃金を伴う仕事(主な仕事)」「賃金を伴う仕事(副業)」「日常的な家事」「日常的な育児」「家族・親族等の介護・看護」「地域の自治や教育に関わる活動(町内会・自治会・管理組合の役員、PTAなど)」「社会貢献・ボランティアの活動(NPO活動、ボランティア活動、スポーツチームのコーチなど)」「労働組合の活動」「学生・学習者としての活動(通学、継続的な自宅学習など)」「趣味や娯楽に関わる団体・グループの運営・維持に関わる活動」「上記以外に何らかの役割を果たすことが必要な活動」

(※2)2025年1月に実施。実査は2025年1月10日~14日。サンプルサイズ4,268。調査対象は20~79歳の日本在住者。総務省「国勢調査」及び「労働力調査」に基づき、性別・年代別・就業状態別に人口動態割付を実施したうえで回答を回収している

(※3)岐阜県飛騨市長の都竹氏へのインタビューより引用した言葉

(※4)いつも感じる(毎日のように)、よく感じる(毎週のように)、たまに感じる(毎月のように)、あまり感じない(半年に1回程度)、全く感じない の5件法で聴取した。「次の質問文は、あなたが日々どう感じているかを記述したものです。各文をよく読んで、あなたがそのように感じているかどうかを判断し、回答してください」として各項目を掲示した

(※5)「現在、あなたは生活全般について、満足している」「現在、あなたは幸せである」に対して、「あてはまる」~「あてはまらない」の5件法による質問。「あてはまる」を5点、「あてはまらない」を1点として分析した

(※6)幸福感設問との相関係数は、「住んでいる地域で、自分が必要とされていると感じる」が.24、「自分が行ったことによって、誰かに喜んでもらえたと感じる」が.34、「自分がいないと困る人の顔が思い浮かぶ」が.23、「自分は地域や社会のために大切な仕事や活動をしている」が.26、「私の代わりを務められる人はいないと感じる」が.20であった

(※7)幸福感が、誰かにとってなくてはならない存在だと自己を認識させるという影響がある可能性もある

(※8)自己重要感スコアは5点~25点の間隔尺度である。年齢(20~79歳)、性別(男性=1とする男性ダミー)、大都市部居住ダミー(政令指定都市または東京23区居住=1、それ以外=0)、同居人数(0~6人。6人以上は6人とした)、80歳以上との同居ダミー(同居=1)、15歳以下との同居ダミー(同居=1)、可処分時間短いダミー(平均的な働いている1日の可処分時間が4時間未満=1)、日常の役割の数(1~10個)、個人の年収(万円。上値3%、および0万円の回答者を異常値として除外)、世帯月消費額(上下3%を異常値として除外)

(※9)「賃金を伴う仕事(主な仕事)」「賃金を伴う仕事(副業)」「日常的な家事」「日常的な育児」「家族・親族等の介護・看護」「地域の自治や教育に関わる活動(町内会・自治会・管理組合の役員、PTAなど)」「社会貢献・ボランティアの活動(NPO活動、ボランティア活動、スポーツチームのコーチなど)」「労働組合の活動」「学生・学習者としての活動(通学、継続的な自宅学習など)」「趣味や娯楽に関わる団体・グループの運営・維持に関わる活動」「上記以外に何らかの役割を果たすことが必要な活動」

執筆:古屋星斗

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ