地方自治体の「公務」の再構築に向けて――蜂屋勝弘氏×橋本賢二

蜂屋勝弘(日本総合研究所調査部上席主任研究員)×橋本賢二(リクルートワークス研究所研究員)

これからの日本で人口動態の変化の影響をもろに受けるのが地方自治体だ。その最前線で働く地方公務員の現状を分析した日本総合研究所の蜂屋勝弘・上席主任研究員との議論を通じ、地方が直面する課題の解像度を高め、自治体と行政サービスの将来像を展望する。

人口規模の小さな自治体ほど業務量が増加

橋本:蜂屋さんは、2021年に公表されたリポート「地方公務員は足りているか―地方自治体の人手不足の現状把握と課題―」(以下、論文)で国の統計などマクロの視点から地方公務員が置かれた状況を浮き彫りにされました。一方で、リクルートワークス研究所は「令和の転換点」プロジェクトの一環として、特別区・市町村に勤務する正規の地方公務員を対象に、「基礎自治体職員業務実態調査」(以下、実態調査)(※1)を実施し、現場サイドから課題を洗い出しました。この対談では、対照的なアプローチで行ったそれぞれの研究をすり合わせることで、実態への解像度を高めて、今後の課題解決を考えたいと思い企画しました。

最初に、人口動態の変化が及ぼす地方公務員の業務量への影響について伺います。実態調査では高齢化に伴いニーズが増す民生部門と、老朽化が進む社会インフラの維持管理に対応する土木部門がとりわけ厳しい状況に置かれつつあることが浮かび上がりました。蜂屋さんも民生、衛生、土木部門で人手不足がより深刻になると論文で指摘されていますね。

蜂屋:2010年代以降、地方自治体の人手不足が表面化するケースが全国各地で多発しています。この理由として1990年代後半から2000年代にかけて実施された地方公務員の削減が挙げられることがありますが、それは短絡的ではないか、という疑問が私の研究の出発点にあります。

実際には、歳出の削減や民営化による業務範囲の縮小によって地方自治体の業務量全体が減少したことや、ICT(情報通信技術)化による業務効率の改善を受けて、2000年代の時点で地方公務員1人あたりの業務量の増加は回避されていました。これに対し、2010年代には、自然災害が各地で相次いだことに加え、高齢化等に伴う給付対象者の増加や子ども・子育て対策の充実などにより、社会保障分野を中心に地方自治体の担う業務量が次第に多くなっている可能性が浮かび上がりました。このことが、2010年代の地方公務員数が横ばいから微増しているにもかかわらず、地方自治体の人手不足感が高まっている要因と考えられます。

日本全体で人口減少が続くなか、今は人口が増えている自治体もあれば、高齢者人口のみ増えている地域もあります。今後さらに人口減少が進めば高齢者も減り、自治体全体の業務量が減るという流れになります。

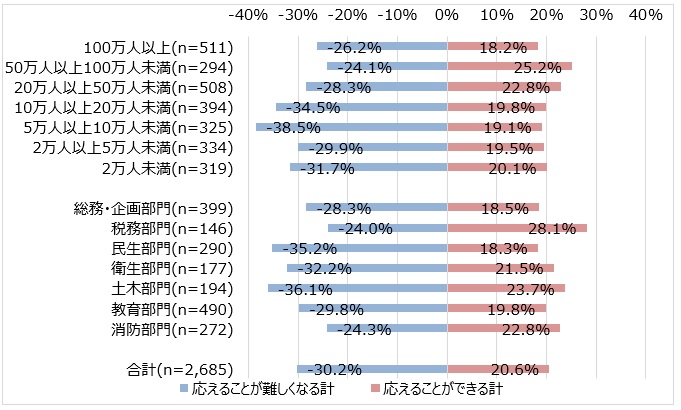

橋本:人口減少に伴い自治体全体の業務量は長期的には減っていくものの、過渡期の今は増加傾向の自治体もありますね。現状の態勢が維持された場合、「2030年に地域からの期待に応えられますか」との質問に、「応えることが難しくなる」との回答が3割を超えており、業務量の増加で疲弊していると考えられます(図表1)(※2)。こうした自治体は高齢者が増え始めるフェーズに入り、住民のニーズが変わっているにもかかわらず、それに対応できていない状況があると見ています。

図表1 人口規模別、職務別の担当業務の2030年における展望 出所:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出所:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

蜂屋:高齢者が増えている自治体は、その分の業務量が増えていきます。過疎地域では既に高齢者も含めて人口が減っていますが、都市部などではこれからまだ高齢者が増えていく局面ですので、かなりの人手不足が表面化するのではないでしょうか。

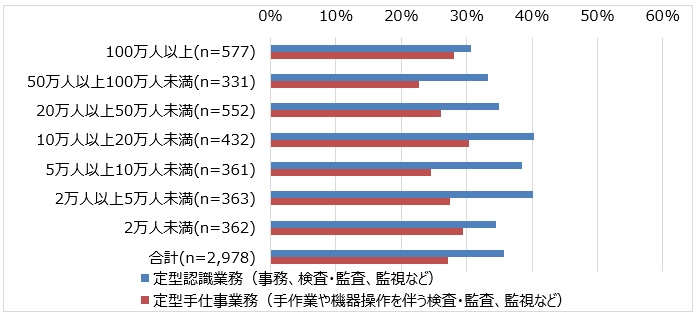

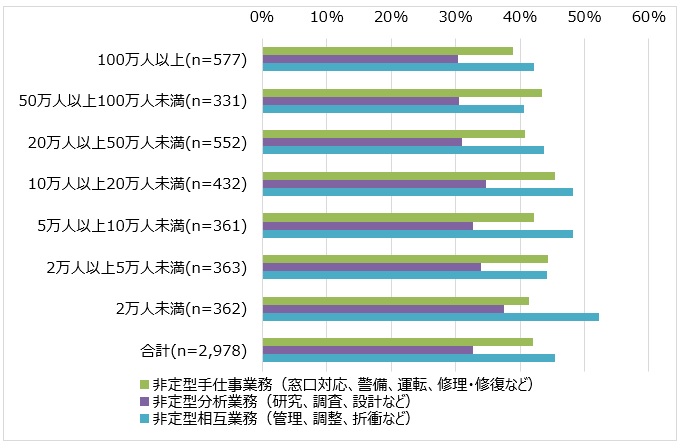

橋本:2年前と比較した業務量の変化についても、人口規模の小さな自治体ほど業務量が増加しているとの回答が多い傾向にあります。定型業務と非定型業務のタスク別(※3)に「業務量の増加の度合い」を問うと、全体の流れや作業手順が定まっている、いわゆる事務仕事の「定型認識業務」は2万人以上20万人未満の自治体で増加傾向にあります(図表2)(※4)。一方、自治体内外での管理、調整、折衝といった「非定型相互業務」は小規模自治体ほど厳しい状況です(図表3)。

図表2 人口規模別、タスク分類別、市町村職員の定型業務の変化(「増加している計」の回答割合) 出所:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出所:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

図表3 人口規模別、タスク分類別、市町村職員の非定型業務の変化(「増加している計」の回答割合) 出所:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出所:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

蜂屋:人口規模の小さな自治体でも首長をサポートする総務課などの職員と、各部門の局長ポストは必須です。加えて、行政サービスの現場でも人口規模の小さな自治体ほど、職員数に比べてケアの対象になる高齢者が多い傾向があります。このため、人口規模の小さな自治体の職員1人あたりの負担感が増しているのだと思います。

求められる行政サービスの広域化

橋本:業務量との関係で、市町村合併の影響はどう捉えられるのでしょうか。

蜂屋:合併によって効率化が進んだ面もありますが、行政サービスの低下を防ぐため合併前の役場が支所として残り、そこで窓口対応などに当たる職員を常駐させなければならないのが実情です。

橋本:市町村関係者からは、旧役場の機能の全面廃止は地域のアイデンティティーに関わるため住民の合意形成が難しいと聞きます。合併によって職員数が抑えられることも期待されていましたが、その評価は難しそうです。自治体の規模によって適正な職員数の算出は可能でしょうか。

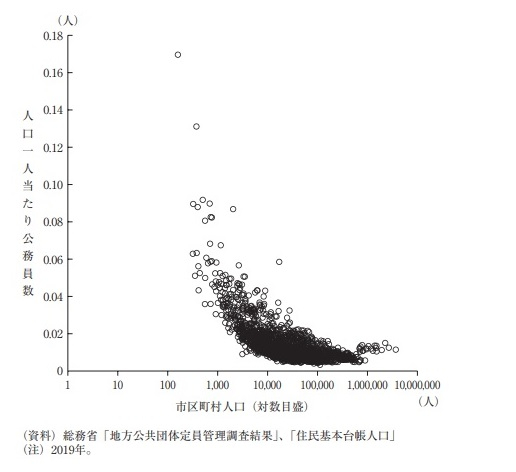

蜂屋:市区町村の人口と人口1人あたりの公務員数の関係を調べると、ほぼ横ばいになるゾーンがあります。人口1万人規模辺りが境目でほぼ0.01~0.02人という数値です(図表4)。これ以上、人口規模が増えてもほぼ横ばいのままですが、人口1万人以下だと、人口当たりでより多くの公務員が必要になっています。

図表4 市区町村の人口と人口1人あたり公務員数の関係 出所:蜂屋勝弘(2021)「地方公務員は足りているか―地方自治体の人手不足の現状把握と課題―」JRIレビュー2021 Vol.4, No.88図表20

出所:蜂屋勝弘(2021)「地方公務員は足りているか―地方自治体の人手不足の現状把握と課題―」JRIレビュー2021 Vol.4, No.88図表20

橋本:職員の定数とともに、職員配置の問題も重要です。直近の状況を調べると、業務量が増えていると思われる土木部門でほとんど増えていません。民生部門の職員は増えてはいるものの、業務量の増加に対して十分なのかは怪しい水準です。

蜂屋:土木の現場では技術職の有資格者が不可欠ですが、それも不足しています。人材育成も喫緊の課題です。

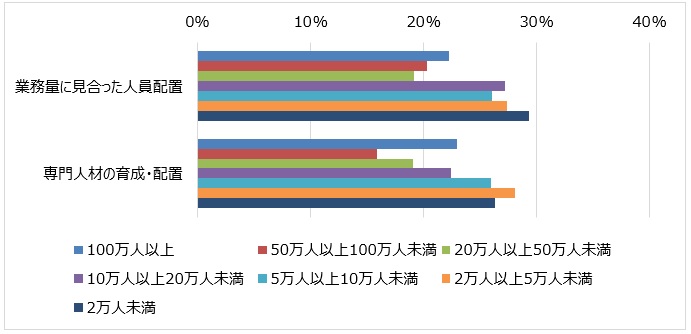

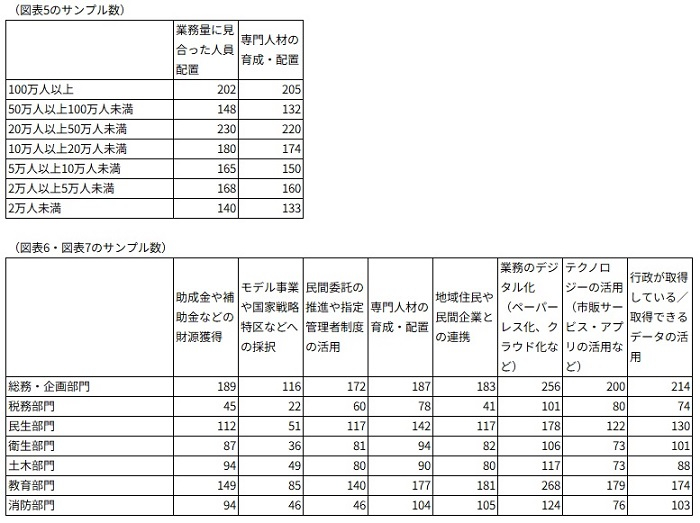

橋本:今回の実態調査で業務負荷の低減につながる対応策について質問したところ、人材の活用に関しては、人口規模が小さな自治体ほど「業務量に見合った人員配置」「専門人材の育成・配置」といった対応の必要性を感じながらも、「まったく活用していない」とする回答が多く見られました(図表5)(※5、6)。人員の配置や育成が適正ではないと考えている職員が多いようです。

図表5 人口規模別「活用できる」にもかかわらず「まったく活用していない」とする回答の割合 出所:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出所:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

蜂屋:人材育成どころではないという状況があるのかもしれませんね。小規模自治体では現場を回すので精いっぱいで、「1人も研修に出せません」という事態が恒常化している可能性もあります。

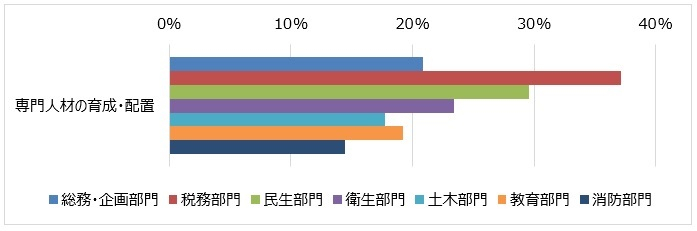

橋本:部門別で見ると、「専門人材の育成・配置」を「まったく活用していない」という回答は、税務や民生部門で多くなっています(図表6)(※7)。専門的な資格や知識が必要な部門では、人材活用の余地が大きいと見ています。

図表6 部門別、専門人材の育成・配置を「活用できる」にもかかわらず「まったく活用していない」とする回答の割合 出所:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出所:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」 蜂屋:今後は行政サービスをより少数の人員で提供する必要があります。自治体で一段とICT化を進めることは有力な解決策の一つですが、全ての地方自治体があらゆる部門の人材をフルセットで抱える必要はありません。他の市町村や都道府県と協力し、共同・広域で行政サービスを提供することで、限られた人材を有効活用することが、これまで以上に必要になると考えられます。今のところ、広域化が進んでいるのは民生や衛生の業務に多いのが特徴です。

蜂屋:今後は行政サービスをより少数の人員で提供する必要があります。自治体で一段とICT化を進めることは有力な解決策の一つですが、全ての地方自治体があらゆる部門の人材をフルセットで抱える必要はありません。他の市町村や都道府県と協力し、共同・広域で行政サービスを提供することで、限られた人材を有効活用することが、これまで以上に必要になると考えられます。今のところ、広域化が進んでいるのは民生や衛生の業務に多いのが特徴です。

橋本:埼玉県八潮市の道路陥没事故を受けて、土木部門に関係するインフラの維持管理についても厳しい状況が知られるようになりました。市町村の枠にとらわれない広域化の議論が必要ですね。

蜂屋:土木技術者もそれぞれの市町村が丸抱えする必要はありません。広域化というと、どうしても合併のイメージと重なりますが、市町村の枠組みを残したうえで行政サービスごとに臨機応変に適正規模を追求し、広域モデルを進める選択も可能です。また、民生や土木など技術や資格を持つ職員が不可欠な部門は、特に、社会と役所内部の両方で人材育成を図る必要に迫られています。 橋本:「社会で育てる」という意味では、中途採用を増やし始めた自治体もありますが、まだまだ民間人材の活用余地はありそうです。社会全体で有資格者を融通し合う仕組みも必要ですね。冒頭で紹介した、「2030年に地域からの期待に応えられますか」という設問で、「応えることが難しくなる」と回答したのは5万人以上10万人未満の自治体の職員が最も多く、4割弱を占めました。これはなぜなのか。私の推測ですが、市の要件として地方自治法で「人口5万人以上」という規定があります。つまり、市が単独で行政サービスを担う場合、最小規模に相当する自治体です。自前の行政サービスを手放せていない自治体ほど、対応に苦慮しているのかもしれません。

橋本:「社会で育てる」という意味では、中途採用を増やし始めた自治体もありますが、まだまだ民間人材の活用余地はありそうです。社会全体で有資格者を融通し合う仕組みも必要ですね。冒頭で紹介した、「2030年に地域からの期待に応えられますか」という設問で、「応えることが難しくなる」と回答したのは5万人以上10万人未満の自治体の職員が最も多く、4割弱を占めました。これはなぜなのか。私の推測ですが、市の要件として地方自治法で「人口5万人以上」という規定があります。つまり、市が単独で行政サービスを担う場合、最小規模に相当する自治体です。自前の行政サービスを手放せていない自治体ほど、対応に苦慮しているのかもしれません。

蜂屋:町や村のほとんどは行政サービスの広域化が既に進んでいますから、最小規模の市が広域化の恩恵から取り残されている可能性はありますね。

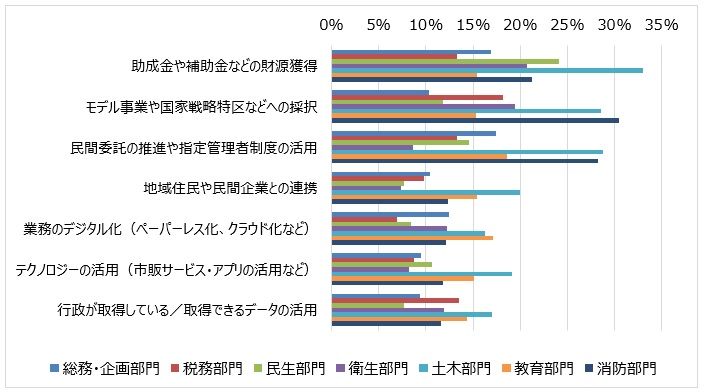

「ポツンと一軒家」をつくらない

橋本:業務改善に向けた取り組みについては、「活用が進んでおり、改善の余地が限られている」という声にも注目する必要があると考えています。実態調査では、「改善の余地が限られている」との回答は土木部門で高い傾向がみられました(図表7)。民間委託や補助金獲得、デジタル活用などぎりぎりまで業務改善に取り組んでいるという切迫感があるようです。土木部門には道路や橋の維持管理など、住民生活維持のために業務量を減らせない事情があります。しかしこれからは、「これ以上はできません」という判断も必要ではないでしょうか。

図表7 部門別、「活用が進んでおり、改善の余地が限られている」とする回答の割合 出所:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

出所:リクルートワークス研究所(2024)「基礎自治体職員業務実態調査」

蜂屋:同感です。私は民放のテレビ番組になぞらえ、「ポツンと一軒家」をやめさせるべきだと、講演などで冗談交じりに話すのですが、そうした政策誘導も必要だと考えています。著しい過疎地域に今住んでいる人に「移住してください」とは言えないので、このエリアには新たに居住しないでくださいと今から誘導しても、それが実現するのは何十年か先になってしまいます。それでも、避けては通れない措置だと思います。

橋本:時間がかかる取り組みだからこそ、一刻も早く動き出さなければなりませんね。これから生じる変化を乗り切るには、私たちが当たり前のように捉えてきたことに向き合わなければなりません。最後に、将来に向けて最優先で取り組むべきことは何だとお考えですか。

蜂屋:地方自治体が「公務」としてコミットする範囲はどこまでが適正なのか。ここまでなら民間や自治組織が担える、というぎりぎりのラインを見極める作業を急ぐ必要があります。広域化も一つの解決策です。都道府県が主導して広域化を進める事例がもっとあってよいです。さまざまな選択肢を総動員して支え合うことが不可欠な時代を迎えています。

橋本:これからは地域住民も企業も行政も、できることを一緒に考える社会に変えていかないと、私たちの生活を守るのは厳しくなりますね。

蜂屋 勝弘 氏(はちや・かつひろ)

日本総合研究所調査部 上席主任研究員

1992年4月日本総合研究所入社。マクロ経済担当や税制・財政・政策担当などを経て、内閣府政策企画調査官(経済財政運営 総括担当)として経済財政諮問会議関連業務や政策立案にも参画し、現在は現職にて成長戦略や財政、公共や国民負担のあり方を注力テーマとしている。

(※1)調査期間は、2024年11月20日(水)から27日(水)で、インターネット調査を実施した。調査対象は、特別区および市町村に勤務する正規の地方公務員とし、サンプルサイズは3,096である。サンプルは総務省「令和5年地方公務員給与実態調査結果の状況」に基づいて男女別、年齢階級別にほぼ同じ構成を得られるように割り付けを行った。回収に際して男性・女性18~27歳、女性52~61歳の層において、割り付けしたサンプル数を確保できない見込みとなったことから、不足したサンプル数を他の年代に分散させて回収している。このため、上記の性別・年齢階級において、サンプル数が欠けている。

(※2)「2030年のことは考えられない/わからない」と回答したサンプルを除いて集計。「応えることができる」は「応えることができる」と「応えることが十分にできる」の合計。「応えることが難くなる」は「応えることが難しくなる」「応えることがとても難しくなる」の合計。

(※3)①定型認識業務は、あらかじめ定められた基準の正確な達成が求められる事務的業務であり、事務、検査・監査、監視などが当てはまる。②定型手仕事業務は、あらかじめ定められた基準の正確な達成が求められる身体的業務であり、手作業や機器操作を伴う検査・監査、監視などが当てはまる。③非定型手仕事業務は、状況に応じて個別に柔軟な対応が求められる身体的業務であり、窓口対応、警備、運転、修理・修復などが当てはまる。④非定型分析業務は、抽象的な課題を解決する業務であり、研究、調査、設計などが当てはまる。⑤非定型相互業務は、対人コミュニケーションを通じて価値を提供する業務であり、管理、調整、折衝などが当てはまる。

(※4)「あなたが現在担当している業務は、2年前と比較して、以下の業務の量はどのように変化しましたか」と質問し、①から⑤の各タスクについて「1.減少している(-20%以上)」「2.やや減少している」「3.変化していない」「4.やや増加している」「5.増加している(+20%以上)」「6.わからない/新設された業務である」の6件法で回答を得た。集計は「6. わからない/新設された業務である」を除き、「4.やや増加している」「5.増加している(+20%以上)」と回答した割合を「増加している計」として集計している。図表3においても同様である。

(※5)「あなたが現在担当している業務において、以下の項目は業務負荷の低減に向けて活用することはできますか。 現在、取り組んでいるか否かにかかわらず、どちらかというと活用できるのか、活用できないのかでお答えください」と質問し、各選択肢について「1.活用できない」「2.活用できる」「3.わからない/該当しない」の3件法で回答を得ている。「2.活用できる」と回答した人のみを対象に、「あなたが現在担当している業務で『活用できる』と回答した以下の項目について、あなたの業務では実際にどのくらい活用が進んでいますか」と質問し、「1.まったく活用していない」「2.活用に向けた検討や試行の段階にある」「3.活用しているが、まだ改善の余地がある」「4.活用が進んでおり、改善の余地が限られている」「5.わからない」の5件法で回答を得ている。集計は、「5.わからない」とする回答を除いて行っている。図表6および図表7においても同様である。

(※6)図表5のサンプル数は以下のとおりである。

(※7)図表6および図表7のサンプル数は以下のとおりである。

執筆:渡辺豪

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ