~オープニング~当事者である大学生にしか、見えないものがある。

豊田義博

リクルートワークス研究所 特任研究員

ゼミナール研究会 主宰

この連載は、ゼミナール研究会に集った学生記者たちが主体となり、日本中から“イケてるゼミ”を探し出し、ゼミ担当教員とゼミ生数名に取材し、記事にして提供する、というものだ。

このオープニング記事では、なぜ、どのようにしてこの連載がスタートすることになったのか、その舞台裏をお伝えしたい。

ポストコロナのゼミが担うべき使命とは

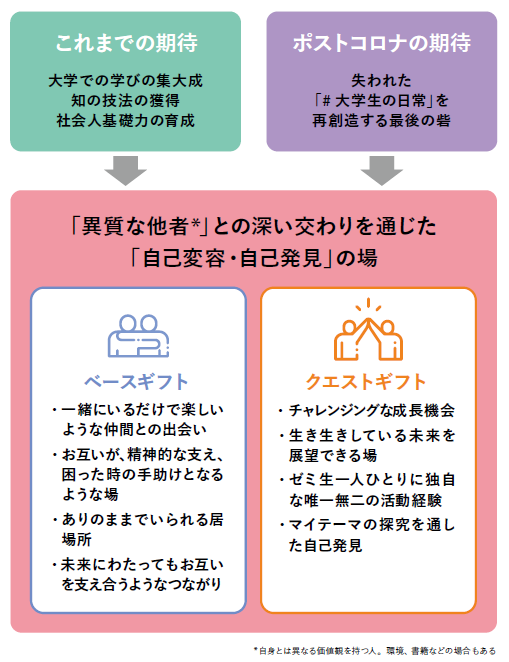

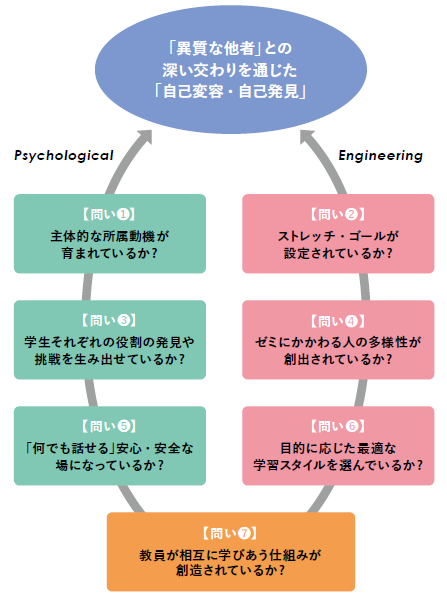

私たちゼミナール研究会(以下ゼミ研)(※1)は、2021年8月に“ポストコロナのゼミナール運営テキスト”という研究レポートを世に送り出した。《ポストコロナのゼミは、コロナ禍によって大きなダメージを受け、失われた“大学生の日常”を再創造するための最後の砦という大きな使命を負っている》《求められるのは、「異質な他者」との深い交わりを通じた「自己変容・自己発見」の場である》という見立てのもとに、「異質な他者」との出会いをもたらす『7つの問い』を投げかけたものだ。

図表① ポストコロナのゼミナール再創造ビジョン

図表② 「異質な他者」との出会いをもたらす『7つの問い』

そして、同年8月26日に“ポストコロナのゼミナールを考える”と題したオンライン・シンポジウムを実施。大学教員を中心に多数の方々にご来訪いただいたのだが、その中に、大学生が1人参加していた。4年生であり、ゼミ活動を通して様々な想いを持っているようだった。シンポジウム終了後の彼のアンケートコメントの一部を紹介したい。

《最初に提示してくださったビジョンの中で「異質な他者」というキーワードが印象に残りました。また、その土台としてゼミ内での関係の重要性も改めて実感しました。土台がない状態で「異質な他者」と触れても溝や分断が深まるような動きがあるなと経験から思いました。その土台づくりがとてもむずかしいのですが。》

最初は「視座の高い、ステキな学生だな」としか感じていなかった。だが、何かの機会に読み返した時に、強く思い至ったのだ。「学生にしか、見えないものがある」という当たり前のことに。ゼミナールというコミュニティの中心にいるのは学生である。学生自身の目に映る光景や立ち現れる意識や感情こそが、ゼミそのものなのだ。ゼミ担当教員が様々な意図をもって場づくりをしても、意図通りの場にはならないし、彼らをいくら観察しても観察しきれはしない。

このコメントを記述するに至った彼は、自身のゼミでの活動を通してどんなものをどのような想いで見ていたのだろうか。いや、彼だけではない。ゼミに参加しているすべての大学生が、それぞれ唯一無二の経験をし、様々な想いを持っているのだ。その“眼”を、その“想い”を私たちの活動に活かすことはできないだろうか。

そんな想いがあったから、ゼミ研メンバーの1人から、学生を巻き込んで活動していきたい、という意見が発せられた時に、一も二もなく乗ろうと決めた。

「学生記者」というチャレンジ

それがなぜ「学生記者」になったのか。これもまた、前述のシンポジウムへのリアクションが起点となっている。このシンポジウムが、多くの大学教員にとって有意義なゼミFD(ファカルティ・デベロップメント)(※2)の機会となっていたことが、アンケートからうかがい知れた。次なる機会を望む声も散見された。継続し、期待に応えたいと思った。しかし、問題があった。いいゼミをどうやって探していくか、という問題だ。

このシンポジウムの最大の価値は、3つの素晴らしいゼミを事例としてとりあげたことにあったと思っている。だが、いずれもゼミ研メンバーのゼミであった。

よく知られた評判の高いゼミはある。しかし、そうしたゼミを紹介しても、教員にも私たちにも得るものは大きくない。日本中に、名は知られていなくても、ステキなゼミはたくさんあるはずだ。人のつながりを活かして探していく手はありそうだが、同質的な事例が集まってしまいそうだ。さてどうしたものか。そこで、話はまた件の大学生に戻る。

彼は共愛学園前橋国際大学の学生であった。「学長からの評価」ランキング(※3)では常に上位に位置する知る人ぞ知る大学だ。しかし、彼が所属していた奥田ゼミのことを、私たちは全く知らなかった。後に私たちは、奥田雄一郎教授をゼミ研のミーティングに招き、奥田ゼミの話を詳しく聞く機会を得るのだが、『7つの問い』にハイレベルで応えているゼミだった(※4)。

でも、その存在を、その大学4年生の存在なしには知ることはなかっただろう。彼との接点が生まれたからこそ、奥田ゼミと出会うことができた。

繰り返そう。ゼミの主役は大学生だ。当事者として、自身が所属しているゼミを評価しているに違いない。自分がその場で育った、変わった、たくさんの気づきを得た、と自覚している大学生は日本中にたくさんいるはずだ。そして、その声をバイアスなしで拾い上げることができるのは、同じ大学生であるはずだ。

ならば、ステキなゼミを探し出すこと自体を、大学生に託してはどうか。探し出すだけではなく、大学生に取材してもらい、それを連載記事にして届けていく、というのはどうか。

かくして、日本中からステキなゼミを探し出して記事にしていく学生記者プロジェクトがスタートした。口コミを頼りに大学生に告知し、説明会を行い、応募条件として、この活動への参加動機をテーマにしたショートエッセイの提出を求めた。届いたエッセイは10通。それぞれに想いのこもったものであり、大学も学年もバラエティに富んでいた。この人数であれば、参加したいと意思表示してくれた全員に機会を提供しようと決めた。

そして、今はその中の8人が、トレーニング期間を終え、2つのチームに分かれてゼミ発掘活動を行い、これは! というゼミへのアプローチを始めている。SNSやGoogle Formsを活用するなど、自分たちの持ち味を活かしたアクションには頼もしさを感じる。

学生記者(2022年9月時点のメンバー)

イラスト : 矢野綾乃

イラスト : 矢野綾乃

“イケてるゼミ”とは? 学生自身が定義し発掘する

最後に、連載タイトルの“イケてるゼミ”という言葉について触れておこう。“イケてる”とは、今どきの大学生が使うはずもない、ふた昔前の流行り言葉だが、活動スタート時から、実はこの言葉を共通言語として使っていた。こんな具合だ。

ゴールその① “イケてるゼミ”を探し出そう。

ゴールその② “いい話”を聴き出そう。

ゴールその③ “伝わる記事”を創り上げよう。

私たちゼミ研が望ましいと考えているゼミ像は明確にある。タイトルをつけるとすれば「自己変容・自己発見するゼミ」となるだろう。しかし、学生記者たちにはそのモデルに縛られてほしくなかった。自身が素晴らしいと思うゼミを、自分で考えて、自分で探して、自分の言葉で表現してほしいと思った。

学生記者たちは、もちろんそのモデルについて学んでいる。その背景にあるコミュニティの理論的なフレーム(※5)についても。その上で、それを踏まえて、自分たちの軸を持ってほしかった。だから、あえて“イケてるゼミ”というあいまいで多義的な言葉を使った。しかし、連載タイトルに使おうとは思っていなかった。アウトプットするときにふさわしい言葉だとは思っていなかったからだ。今もその懸念は消えていない。

しかし、この言葉が、活動の代名詞になっていった。学生記者自身が、この言葉と真摯に向き合ってくれた。これに代わるふさわしい言葉も見つからなかった。「成長する」「育つ」というようなフラットな言葉に置き換えては、大切なものが失われると思った。だから、“イケてるゼミ”という言葉をあえて連載タイトルに冠することとした。

前口上が思いのほか長くなってしまった。次回からがいよいよスタート、学生記者たちの舞台の幕開けである。読者の皆さまからどんなリアクションがいただけるか、かつてないほど楽しみであり、またドキドキもしている。

なお、この連載スタートに合わせて、ゼミ研のFacebookコミュニティページがスタートしている。この連載のさらなる舞台裏や学生記者たちの素顔が覗けるかもしれない。あわせてご注目いただきたい。

なお、コミュニティの管理人は本文中に2度登場した元大学生、今はゼミ研の一員である小沼朋暉である。小沼君ありがとう。君がシンポジウムに参加していなければ、この企画は生まれていなかっただろう。

(※1)2019年6月に発足した実践コミュニティ。「ゼミナール(に象徴される長期の少人数教育の場)のあり方を探索し、深めていく」ことを活動の目的としている。メンバーの中心はゼミ運営を担う大学教員だが、企業人など多様な人たちが集っている。リクルートワークス研究所の研究プロジェクトの延長線上に発足したコミュニティではあるが、リクルートワークス研究所に帰属する集団ではない。志や想いでつながった自発的な集まりであり、契約関係は一切ない。

(※2)「大学教員の教育能力を高めるための実践的方法」のことであり、大学の授業改革のための組織的な取り組み方法を指す。個別大学単位で行われているものが一般的だが、組織横断的なFD機会も生まれている。

(※3)『大学ランキング2023』(朝日新聞出版)

(※4)この原稿の趣旨からは外れるので、ゼミの内容についての仔細なコメントは控えるが、社会にその存在を伝えたいステキなゼミであることは繰り返しておきたい

(※5)人とのつながりには、安全基地としてのベース性、目的共有の仲間としてのクエスト性という2つの性質があり、ベース・リレーション、クエスト・リレーション双方を持つことで、キャリアの見通しが高まる。その背景には、つながりを通じて、人生やキャリアを豊かにする「安心」「喜び」「成長」「展望」というギフトを受け取っていること、人との対話を通じた新たな気づきや価値観の創造が生まれていること、がある( リクルートワークス研究所〈2020〉「マルチリレーション社会―多様なつながりを尊重し、関係性の質を重視する社会―」)

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ