「管理のマネジメント」からの卒業と「オーダーメイド型のマネジメント」

マネジャーやリーダーに関する研究は多いが、組織デザインの視点から「マネジメントの機能」がどのように語られてきたのかについての議論は十分ではない。本稿では、経営学と実務のギャップに着目し、マネジメントが単なる「管理」ではなく、いかに組織の価値創造を支えるかを考察する。寄稿いただいたのは、九州大学ビジネススクール講師の碇邦生氏。従来のマネジメント理論を踏まえながら、現代に求められる新たなマネジメントの姿を探る。

1.「マネジメント」の経営学と実務のギャップ

「マネジメント」という言葉ほど、ビジネス界で多用されながらも、実態が把握されていない概念はほかにないだろう。全ての働く人々がマネジメントの影響を受けているにもかかわらず、その本質については学術的にも実務的にも十分に解明されていない状況が続いている。このギャップが、現場での課題解決を困難にし、理論と実務の間に深い溝を生み出している。

経営学における「マネジメント」は、多様な要素を包括的に研究する対象ではなく、むしろ細分化されがちである。例えば、リーダーシップや意思決定といった特定の側面に焦点を絞る研究は多いが、全体を包括的に扱う試みは限られている。これに対し、実務におけるマネジメントは、多様な要素が複雑に絡み合った鵺(ぬえ)のような存在として認識される。理論では切り分けられた要素が、現場で一体として機能するため、部分的な理論だけでは対応しきれない現実がある。ここに経営学と実務の間にギャップが生じやすい原因がある。

スウェーデンの経済学者スネ・カールソン(*1)は、マネジャーの行動を「応用科学というより実践の職人芸」と評した。このように、マネジメントは多様で抽象的であり、標準化や再現性を追求する経営学にとって扱いにくいテーマとなっている。一方、現場では、経験や直感に基づく「職人芸的」なマネジメントが成果を上げることも多い。しかし、これらの成功事例を他者が模倣することは難しい。

数少ないながらも、「マネジメント」を包括的に捉えようとした学者がいる。その代表がフランスのアンリ・ファヨールとカナダのヘンリー・ミンツバーグだ。ファヨールの『産業ならびに一般の管理』(1916年)(*2)では、計画、組織、指揮、調整、統制という5つのマネジメント機能が提示された。このモデルは現代にも通じる基本フレームだが、ビジネス環境の急速な変化に伴い、補完的な視点が必要となっている。

ミンツバーグは、マネジャーの日常業務を観察し、計画的・分析的な理論では説明できない「混沌とした現実」を記録した。マネジメントが非定型的な活動の連続であることを明らかにし、実務の複雑さを伝えている。

これらの古典理論は、現代の実務の複雑性を理解するための基礎を提供するものの、全てをカバーするには限界がある。実務では、新たな課題に対処するため、常に柔軟なアプローチが求められるためだ。

また、ビジネス環境の変化によって、現代は「マネジメント」の質も変化している。100年以上前のファヨールの時代はもちろんのこと、ミンツバーグの研究が始まった1970年代からもビジネス環境は大きく異なる。それでは、現代のビジネス環境を鑑みたとき「マネジメント」はどのように変化しているのか、2つの古典理論を紹介しながら本稿で考察したい。

2.「管理」のための「マネジメント」

フランスの鉱山経営者であり、経営学の礎を築いたアンリ・ファヨールは、事業経営における「管理」という観点から「マネジメント」を捉え、これを組織運営の極めて重要な機能として位置付けた。ファヨールは「マネジメント」を、以下の5つの要素で構成されると定義している。

表1 ファヨールの管理の5つの機能

| 1. 予測すること | 将来を検討し、活動計画を作成すること |

| 2. 組織すること | 権限と責任の種類を割り付け、企業の物的ならびに社会的な二重の組織を構成すること |

| 3. 命令すること | 計画を実行させること、従業員を作業に就かせること |

| 4. 調整すること | あらゆる活動と全ての努力を結合し、一元化し、調和させること |

| 5. 統御すること | 監視と修正、全ての活動が確立された基準にのっとり、命令通りに行われることを確保すること |

ファヨールの理論は、組織をコントロールするための明確な機能を描き出したものであり、近代的な経営学の基盤となった。しかし、現実のマネジメントは、この「管理」のフレームワークだけでは十分に説明できない複雑性を含んでいる。

カナダの経営学者ヘンリー・ミンツバーグは、ファヨールの理論に対して批判的な視点を示している。「ファヨールのモデルは、正式な権限を行使して組織をコントロールするという、マネジャーの一側面しか捉えていない」と述べ、現実のマネジャーが直面する複雑な状況を無視していると指摘している。

3.マネジャーの役割

ミンツバーグは、実務のマネジャーが実際にどのように行動しているかを観察し、その役割を構造化したアプローチで知られる。ミンツバーグのモデルは、1973年(*3)の「基本的な役割」と2009年(*4)の「複雑性を捉えた役割」によって進化を遂げ、マネジメントの本質をより深く探求するものである。

1973年のモデルでは、マネジャーの役割を組織から与えられた正式な権限と地位に基づいて解釈した。このモデルでは、マネジャーは経営層から与えられた指示を現場に伝え、現場の構成員に期待される成果を生み出させる「橋渡し役」として機能する。以下の3つの役割が定義されている。

表2 ミンツバーグのマネジャーの3つの役割

| 対人関係 | マネジャーがリーダーとしての権威を行使し、部下や同僚との関係を築く。 |

| 情報伝達 | 経営層からの指示や戦略を現場に伝え、現場からの報告を経営層にフィードバックする。 |

| 意思決定 | 組織の利益に基づき、現場の活動を調整し、問題を解決する。 |

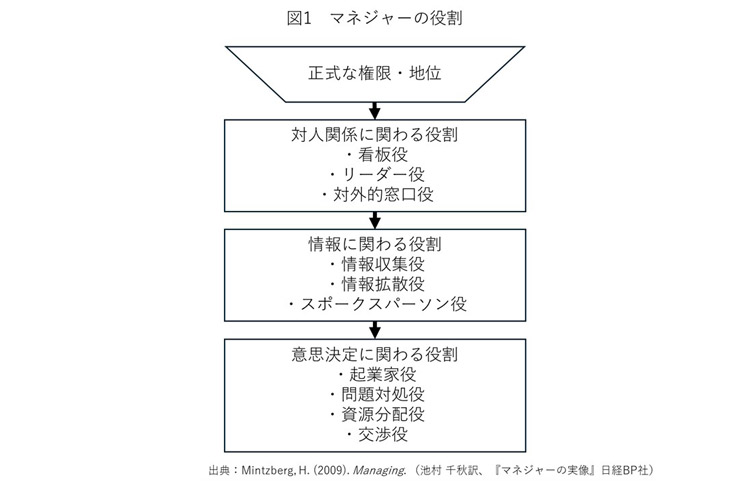

このモデルは、組織内の縦の関係に焦点を絞っており、比較的シンプルなマネジメント像を描いている。それぞれの役割と縦の関係を描いたのが図1だ。

2009年のモデルでは、1973年モデルの制約を超えて、マネジャーの役割の複雑性をより正確に捉えるために、3つの次元が提示された。1つ目の次元は「情報の次元」であり、最も現場から離れたところで果たされる役割で、情報収集や分析を通じて組織の状況を把握する。2つ目の次元は「人間の次元」であり、部下や同僚に影響を与え、連携や調整を行うことで間接的に組織を動かす。3つ目の次元は「行動の次元」であり、現場で直接行動し、自ら課題に取り組む。これらの次元は、マネジャーが関わる場面に応じて役割を動的に切り替える必要があることを示している。

また、ミンツバーグは「仕事の基本設定」と「スケジュールの決定」という2種類の活動を強調し、これらがマネジャーの行動や優先順位の基盤となることを指摘した。「仕事の基本設定」とは、戦略の立案や業務の優先順位の決定など、組織全体の方向性を定める活動を指す。「スケジュールの決定」は、時間管理を通じて、自身の役割と組織目標を調整する活動だ。

加えて、2009年のモデルでは、1973年のモデルで扱わなかった組織内外の連携やファヨールの「管理」概念も包含し、マネジャーの役割を包括的に示している(図2)。

ミンツバーグの「マネジャーの役割」では、マネジャーは各次元で対内・対外的に「仕事の基本設定」と「スケジュールの決定」を行うことになる。具体的な行動については、表3にまとめた。

表3 ミンツバーグのマネジャーの役割と行動

| 仕事の基本設定・スケジュールの決定 | ||

| 対内 | 対外 | |

| 情報の次元 | コミュニケーションの役割 | |

| モニタリング活動 情報中枢 |

スポークスパーソン活動 情報中枢 情報拡散活動 |

|

| コントロールの役割 設計、委任、選定、分配、想定(目標の設定) |

||

| 人間の次元 |

内部の人々を導く役割 |

外部の人々とかかわる役割 人的ネットワークづくり 組織の代表 情報発信・説得 内部への情報伝達 緩衝装置 |

| 行動の次元 | 内部でものごとを実行する役割 プロジェクトのマネジメント トラブルの対処 |

対外的な取引をおこなう役割 同盟関係の構築 交渉 |

ミンツバーグのモデルは、マネジメントの多様性を理解する上で有用である。しかし、ミンツバーグのモデルには現代的なビジネス環境と照らし合わせたときに欠けている視点がある。それは、求める成果の質によって、マネジメントが変化するということだ。

特に、現代のビジネス環境においては「既存業務の延長線上にある成果」と「オーダーメイドの解決策から生まれる成果」で求められるマネジメントが変わってくる。前者は、新入社員の導入研修など、定型業務の効率的な遂行で求められるマネジメントだ。一方、後者は経営幹部候補の育成計画の策定など、創造的かつ柔軟な対応が求められる成果を出すときに求められるマネジメントだ。

4.「既存業務の延長線上にある成果」と「オーダーメイドの解決策から生まれる成果」

現代のビジネス環境において、成果の質は大きく変容している。特に、「既存業務の延長線上にある成果」と「オーダーメイドの解決策から生み出される成果」という2つのカテゴリは、マネジメントの在り方を再定義するカギとなる。

ファヨールの提唱した「管理のマネジメント」や、ミンツバーグの1973年のモデルは、既存業務の効率的な遂行を目的として設計されている。これらのアプローチは、定型的で繰り返し行われる業務が多かった時代には適しており、安定した成果を生み出すための土台を提供してきた。

しかし、こうした「管理」の枠組みは、不確実性が低く、変化の少ない環境でこそ効果を発揮するものだ。ミンツバーグの研究にも、創造的な問題解決や非定型業務の管理に重点を置いた記述は少なく、あくまで「既存業務」を円滑に進める性格が強い。

年々、不確実性が高まっている現代のビジネス環境では、「オーダーメイドの解決策から生まれる成果」の重要性が高まっている。これには、テクノロジーの発展やDXの推進が大きく影響している。定型的な業務は自動化が進み、その重要度は低下している。一方で、創造的な業務や柔軟な対応が必要な場面が増え、従来型の「管理のマネジメント」は縮小しつつある。

このような変化は、断片的にではあるが、さまざまな研究で方向性が示唆されてきた。

例えば、フレデリック・ラルーが著書『ティール組織』で指摘するように、組織の構成員が自律的に課題解決に取り組む環境では、「管理のマネジメント」の存在意義そのものが失われる。現場で課題の発見から解決までが完結するようになり、経営層と現場をつなぐ伝達役としてのマネジャーの重要性も相対的に低くなる。

また、ハーバード大学のリンダ・ヒル教授は、「管理のマネジメント」ではなく、創造性を引き出すための「環境づくりのマネジメント」の重要性を語る。「集合的天才(Collective Genius)」と呼び、メンバーの多様な才能を収集し、協力して創造的な成果を生み出すことの重要性を強調している。

「オーダーメイドの解決策から生まれる成果」を実現するためには、多様なステークホルダーとの協働が欠かせない。ヴァージニア大学のサラス・サラスバシー教授が提唱する「クレイジーキルト」の概念は、競合を含むネットワークを構築することで革新的な事業を推進するという考え方だ。これにより、1つのチーム内で完結するのではなく、外部との連携を通じてより大きな成果を生み出せる。

このような研究からは、「既存業務の延長線上にある成果」を生み出すためのマネジメントの重要性が低下し、その分、「オーダーメイドの解決策から生まれる成果」を促すマネジメントに比重が移っている傾向が見て取れる。

「オーダーメイドの解決策から生まれる成果」を促すマネジメントへの移行は、ファヨールの語った「管理」としてのマネジメントからの卒業を意味する。メンバーの創造性を最大限発揮し、「オーダーメイドの解決策」を生み出すには、「管理」のマネジメントは適さない。

5.「管理」のマネジメントからの卒業

「管理」のマネジメントでは、経営者と現場をつなぐ中間の立場としてのマネジメントが重要視されてきた。マネジャーは経営層からの指示を現場に伝え、現場での活動を経営の方針に従わせることで、組織の一体性を維持していた。しかし、現代では価値創造の中心は現場へとシフトしている。経営者と現場の中間的立場よりも、現場で課題の発見から解決までを主体的に完結させる能力が重視される時代になっている。

このような変化の中では、現場のマネジャーが従来の「管理」志向から脱却し、マネジメントの在り方を再定義する意識改革が不可欠である。加えて、これら新たなマネジメントに対応するための人材育成に組織として取り組むことが肝要である。現場の自律性を支援し、創造的な成果を引き出すための環境づくりやチームづくりを支えるスキルや知識を提供することが、組織全体の競争力を高めるカギとなる。

現場で価値創造を担うマネジャーが増えることで、組織は不確実性の高いビジネス環境においても柔軟かつ俊敏に対応できる。これこそが、現代のマネジメントが目指すべき姿であり、組織の持続可能な成長を支える礎となるだろう。

(*1)Carlson, S. (1951). Executive Behaviour: A Study of the Work Load and the Working Methods of Managing Directors. Stockholm: Strömbergs. Reprinted by Uppsala University in 1991 with comments by H. Mintzberg and R. Stewart. Uppsala: Uppsala University.

(*2)Fayol, H. (1916). Administration Industrielle et Générale. Bulletin de la Société de l'Industrie Minérale, 10, 5-164.

(*3)Mintzberg, H. (1973). The nature of managerial work. New York: Haper & Row.

(*4)Mintzberg, H. (2009). Managing. Pearson Education. CA: Berrett-Koehler Publishers.

碇 邦生氏

合同会社ATDI 代表

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ