ルーティン業務を仕組み化し、新しいものを生み出す取り組みに専念させる――イオンネクスト

2019年12月、イオングループのネットスーパー事業会社として、イオンネクスト株式会社が設立されました。最先端のAIとロボティクス機能を導入した物流拠点から配送サービスを提供するネット専用スーパー「Green Beans(グリーンビーンズ)」は、オープンから1年で21万人の会員を獲得。さらに規模を拡大中です。2022年2月には顧客に商品を届けるラストワンマイルを担う配送会社、イオンネクストデリバリー株式会社が立ち上がっています。

イオンネクストの副社長とイオンネクストデリバリーの社長を兼任する野澤知広氏に、

イオングループ内の「ベンチャー企業」と言える2社の組織づくり、マネジメント方針についてお聞きしました。

社内の言葉を統一し、相手の話をよく聴くことで「多様性」を活かす

―― 野澤さんはイオンに新卒入社され、イオン銀行など新規事業の立ち上げを多く手がけてこられたそうですね。そのご経験を踏まえ、イオンネクスト、イオンネクストデリバリーの組織づくりでマネジメントの視点から意識されていることをお聞かせください。

最も重視したのは「コミュニケーション」です。私がこれまで新規事業を立ち上げてきたなかで、コミュニケーションの難しさを感じてきました。というのも、事業立ち上げに際して、さまざまなバックグラウンドの人が集まってくると、社内用語が通じにくいんです。イオングループ内でも、例えばイオンリテール、イオンモール、ミニストップの出身者では「言語」が異なる。それでも、イオングループ出身であれば「イオンの文化」がわかっているので、阿吽の呼吸で通じる部分もあるのですが、異業種・異業態から入ってきた方には、伝わらない、理解されないということがあります。

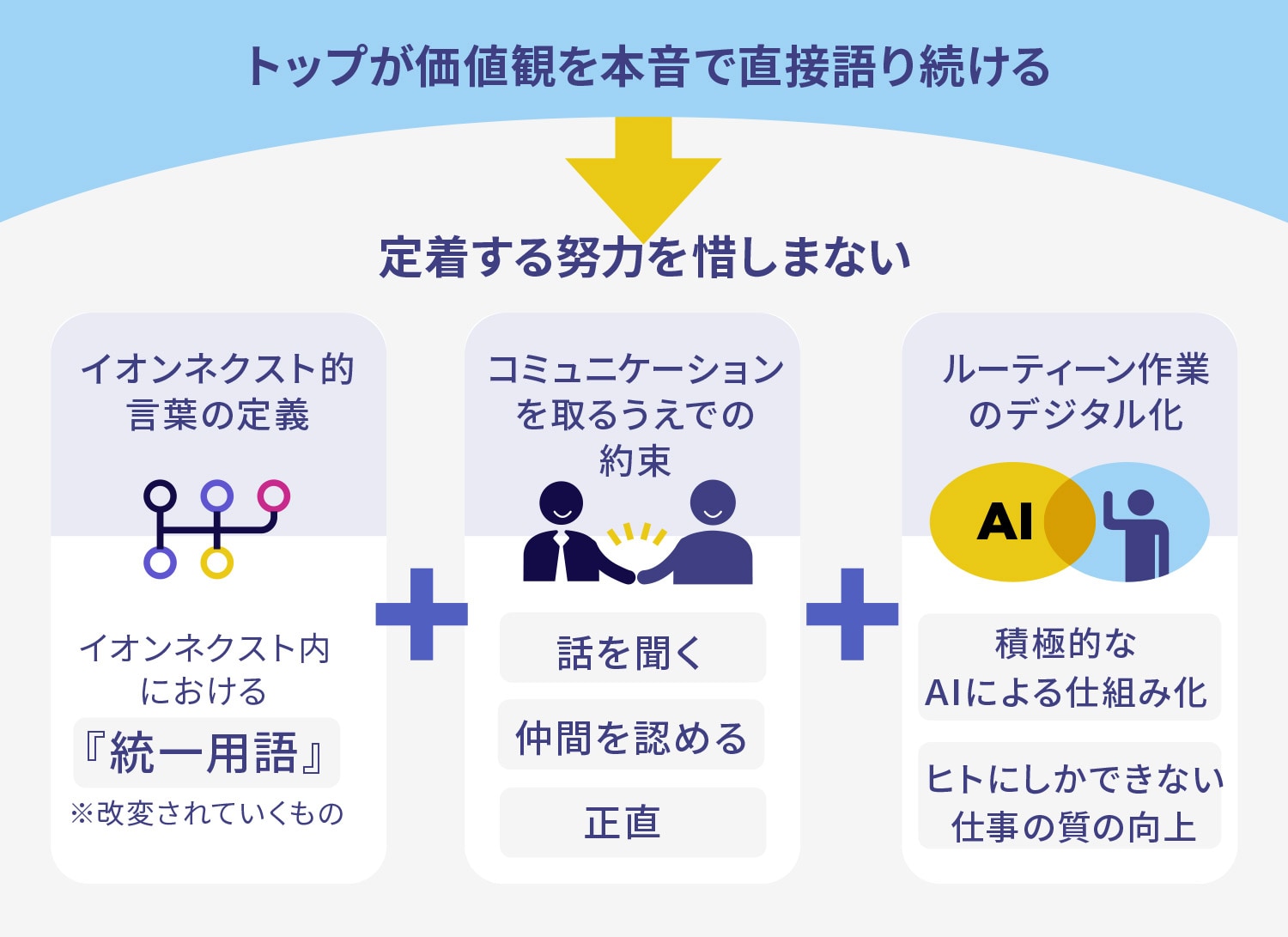

そこで、まずは互いに「何を言っているのかわかるようにする」ことが非常に大事だと考えています。社内用語の定義の明確化、用語の統一ですね。そもそもイオングループ自体、合併を繰り返してきた歴史があるため、『統一用語』という冊子を作成し、追加や改変を続けています。イオンネクストでは、イオングループ出身者が半数で、もう半数は外部の人材を採用しているため、コミュニケーションの前段階として言葉の統一を重視しました。

―― 「言葉の統一」が前段階。次の段階でマネジメントとして重視することはどのようなことでしょうか。

「相手を尊重する」「相手の話を聴く」ことです。旧来のマネジメントは、上司が経験や知恵を持っていて正しい判断ができるため、部下に対して指示や管理をしてきたと思います。しかし今の時代、実は部下の方が新しい知識を持っていたり、消費者に寄り添っていたりすることが非常に多いんです。

ですから、上司はマネジメントの原理原則は押さえつつも、部下が何を伝えようとしているかを汲み取り、自身も気づきを得ながら良い方向へ向かわせることが大事だと思っています。特に、新規事業立ち上げでの「あるある」なんですが、管理者が部下の言うことを全く理解できていなかったりもする。「それを恥ずかしいと思うな。わからないものはわからないと、正直に聞こう」と伝えていますね。

これまでもイオンではネットスーパー事業を行ってきましたし、引き続きイオン内でやることもできます。しかし、新しい考え方を取り入れなければ、これまでと同じネットスーパーが出来上がるだけで、何の面白みもない。イオンネクストを立ち上げて外部から人材を採用し、今まで存在しなかったものを創り上げようとするからには、上司も部下も関係なく、多様な経験・知恵を融合させなくてはなりません。

こうした、いわゆる「ダイバーシティ」の考え方はイオングループには昔からあり、ダイバーシティが進んでいる会社だと思います。年齢や社歴にかかわらず、一人ひとりの能力を認めることを大切にしています。実際、当社の経営企画部長は20代の転職者です。

―― 野澤さんはイオングループの経営企画部長、COO付、物流会社の社長などを経て、現在は副社長、社長というポジションに就かれています。より良い事業にするためのマネジメント機能において、コミュニケーションの観点では何が重要とお考えですか。

よく「ベクトルを合わせる」と言いますが、簡単には合わないですよね。「伝言ゲーム」とは正しく伝わらないものですから。伝達のプロセスで、それぞれの立場で自己流の解釈が加わり、別物に変わってしまう。そこは軌道修正して何回も繰り返し言うしかないし、時にはトップから一番下の層へ直接飛ばすことも必要かもしれません。いずれにしても、本音で伝えること、「何が大事なのか」をしつこいくらい語るしかないと思います。それには、文章と生声を使い分けています。

例えば、イオンネクストデリバリーでは、入社式の訓示で私の思いを伝えていますが、1回言っただけでは定着しないので、朝礼で話すなり現場に行って話すなり、毎週のように何かしらの形で伝えています。私はプライベートでも頻繁に自社サービスを使いますが、デリバリークルー(ドライバー)が届けに来たとき、必ず会話していますよ。

新しい会社では特に、会社としてどうなりたいのかを、トップが言い続けなければ価値観がばらけてしまう。イオンネクストやイオンネクストデリバリーの風土や価値観の定着には時間がかかる分、トップが伝える努力を惜しんではならないと思います。トップへの近寄りがたさを感じさせないよう、役職を問わず「さん付け」で呼び合うなど、フラットな組織をつくっています。

デジタルによる仕組み化を進め、時間を「新たな価値創出」に使う

―― ファーストラインマネジャーの役割をお聞かせください。どのような期待を寄せていますか。

ファーストラインマネジャーの一番大切な役割は、新しいものを生み出し、高速でPDCAを回して具現化していくこと。大きな組織であれば、部長クラス以上が将来を見据えた戦略を考え、課長クラスはそれに従って自身のチームの目標達成を目指す形でいいでしょう。しかし当社はベンチャー企業ですので、ファーストラインマネジャーに対しても、新しいものをどんどん生み出していくことを求めます。

新しいものを生み出すことと、目の前の業績目標を達成することの両輪を回していきますが、どちらにウエイトを置くかは会社のフェーズによって変わります。立ち上げ前は企画・仕組みづくりに注力しましたが、2023年は安定稼働させることにウエイトを置いていました。今後は、新たな価値を生み出す取り組みの比重を高めていきます。

―― 新しい価値を生み出す取り組みを重視するにあたり、日々の事業活動を安定稼働させるための仕組みは、何か工夫されているのでしょうか。

ルーティン的な業務はデジタル化しています。私たちのパートナーである英Ocado(オカド)社と連携し、AIを用いた最先端テクノロジーを導入しているんです。デリバリー業務を例にとると、運送会社の多くはドライバー自身がその日に回る順番を考え、荷物のサイズ・重量・強度などを考慮しながら車に積み込んでいますね。これを効率的に行うには経験が必要であり、経験が浅いドライバーは多くの時間を要してしまいます。

一方当社の場合、倉庫から荷物が出てくる順番、袋詰めや積み込む順番などを、全てAIが判断してくれます。最適にお客様を回る順番や、ドライバーの作業負担を軽減するよう、重量に応じて積み込む位置まで計算され、ラック内にセットされます。だから、デリバリークルーは運転に専念できるわけです。また、Ocado社とは別の仕組みですが、デリバリークルーの運転のクセなどについて、先輩社員が同乗しなくても問題点をつかみ、管理することができます。「ブレーキを踏みすぎる」「車間距離が短い」など、車内センサーで判断し、問題点がスコアリングされているんです。

このように、人でなくても管理できる部分はテクノロジーを取り入れて仕組み化し、マネジャーは戦略策定や企画立案、人材育成などに集中できるようにしています。今後も、人でなくてもできる部分は、さらにデジタル化を進めていきたいですね。

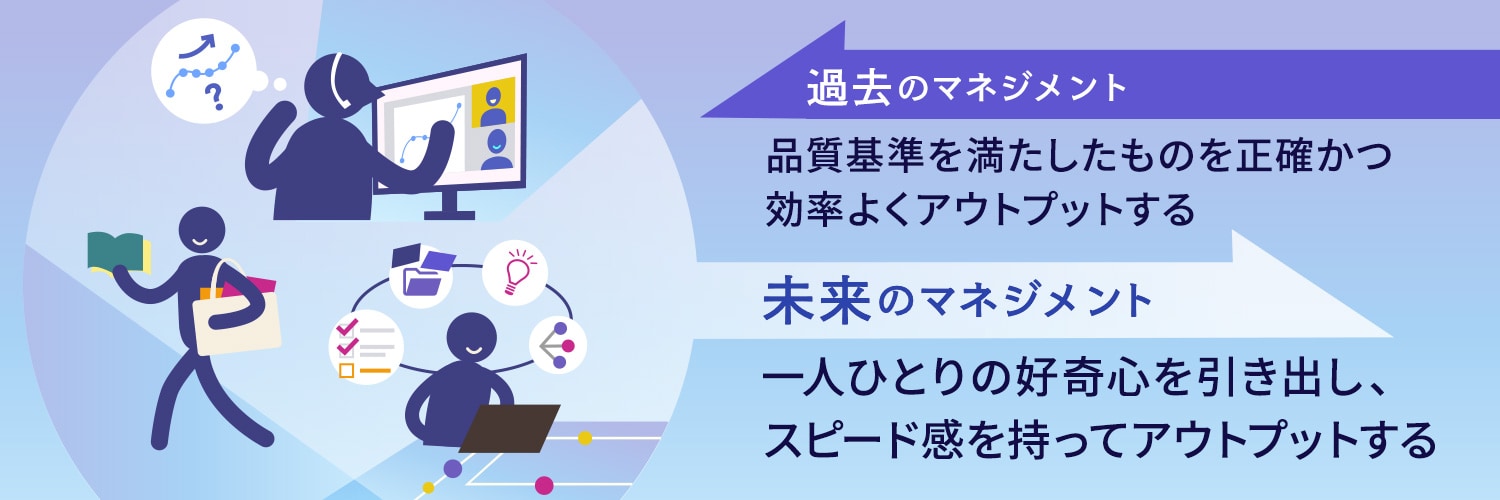

―― デジタル化を前提として、「従来のマネジメント」と「今後のマネジメント」をどのように捉えていらっしゃるのかをお聞かせください。

従来のマネジメント手法とは、小売業に限らず、「大量・均一のアウトプットを効率的に生み出す」ことを目指していたと思います。そのような管理業務がデジタル活用によって仕組み化できた今、これからのマネジメントは「いかに新しいものを生み出し、具現化するか」を評価するものでなければならないでしょう。上司は部下の取り組みをサポートし、足りないところを引き出したり、誤った方向へ向かいそうなときに軌道修正したりするマネジメントへ移っていく必要があると考えます。

そうした新しいマネジメントをしていくためには、「好奇心」が欠かせません。私たちの競合は、小売企業だけでもデジタル企業だけでもありません。今はビジネスモデルが変化し、想定しなかった事業者がいつの間にか競合になっているような時代です。だからこそ役職問わず好奇心を持って、それぞれの立場でビジネスチャンスの活かし方を探っていくことが重要だと思います。

業界の標準や相場にとらわれず、従業員の価値観を活かす

―― カルチャーづくりにおいて、大切にしていることはありますか。

デジタル化が進んでいる一方で、「人との接点」を大切にしています。私たちの事業において、お客様との唯一のタッチポイントは、商品をお渡しするときのわずか30秒程度。これが満足度を左右し、ブランドづくりに影響します。小売業が行っているデリバリーサービスだからこそ、単に荷物を届けるだけでなく、「接客業」であるという意識が必要なんです。ですから、デリバリークルーの入社時には、インターホンの押し方から教育しています。

創業時のメンバーが考えた「私たちの約束」 には、「安全」を大前提として、「他人への思いやり」があります。お客様はもちろん、先ほども触れた「多様な人を認める」ことも含め、カルチャーとして大切にしています。

これを実現するためには、従業員の価値観やニーズにも対応していく必要があると考えました。それはワークライフバランスの面でもしかりで、イオンネクストデリバリーを立ち上げた際、最初に決めたのは年間休日数でした。物流業界では103日〜108日程度の休日日数が相場ですが、121日としたんです。

イオンネクストデリバリーでは、お客様をはじめ、従業員にも全てのステークホルダーにも『幸せを運びつづける』を理念に掲げました。従業員が当社で働くことになったら、家族を含めて幸せになってほしいということから、ワークライフバランスの充実を重視したんです。

―― 今後の課題についてお聞かせください。

経理など本社の管理部門では、単純作業であるにもかかわらず、人の手でやっているものもあります。最近は、それらを仕組み化して人から切り離し、より重要な業務に専念できるようにしたいという声が現場から上がってきていますね。仕組み化はイオングループ全体でも求められていることですが、イオンネクストではより顕著です。そして、仕組み化できた業務についてはグループ全体への共有や提供が期待されているので、これらのニーズに応えていきたいと思います。

聞き手:千野翔平

執筆:青木典子

お話をお聞きした人

野澤 知広氏

イオンネクスト株式会社 代表取締役副社長

兼 イオンネクストデリバリー株式会社 代表取締役社長

デジタルを駆使して仕組み化していくことはドライにも映りますが、その一方で、ウエットな部分も大事にしていきたい。イオンネクストデリバリーでは毎月多くの入社者がいますが、自ら一人ひとりの顔を見ながら辞令を交付しています。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ