他国を真似した人事制度改革はうまくいくのか?

国際的に見た日本の生産性や経済成長率の低迷を背景として、他国を真似した人事制度の導入が盛んに議論されている。たとえば、日本(の会社)は長期雇用制度を維持してきたために、人材の流動性が低く非効率になっており、アメリカのように頻繁に解雇し中途人材を雇用するような人材の流動性が高い状態を目指すことで生産性が高まる、といった主張がなされることがある。このような、他国の「良いところ」を真似した人事制度改革はうまくいくのかについて、ここでは考えたい。

先に結論を述べてしまうと、特定の人事制度だけを真似して導入しようとしてもそれを軌道に乗せるのは難しいと考えられる。なぜならば、人事制度はその中の個別の制度の間で連動していることに加え、労働市場の形や、社会保障システムと絡み合って機能しているためである。これらは、各国の雇用社会が成立する中で出来上がった複合システムであり、一部を安易に変えることは難しい。人事制度はシステムの別の部分の特徴と連動していることが多く、ある制度を導入しようとすると、別の部分に問題が生じてしまうということがあり得る。といっても、具体例がないとイメージしづらいと思われるため、以降では日本の特徴と、それと比べたときの他国の特徴について、社会保障システムを軸に見ていきたい。人事制度それ自体や労働市場の形については、Global Career Survey 2024の多国間調査データを用いて検討したリクルートワークス研究所の2つの報告書や、本コラムの後に公開される有識者インタビューなどをお読みいただきたい(リクルートワークス研究所2024a、2024b)。

「標準世帯」と家族の支え合いを前提とした日本社会

今日の日本社会の雇用と社会保障の仕組みは、1960~1970年代に固まったとされる。そこでの社会保障システムの特徴として挙げられるのは、雇用者中心で、かつ性別役割分業を前提とした仕組みだということである(大沢2020)。つまり、会社、特に大企業に雇用されている男性と専業主婦の女性で構成される夫婦、そしてその子どもを含めた家族で居住する世帯、いわゆる「標準世帯」を主とした社会保障の仕組みをとってきた。具体的には、年金制度が20~59歳の全員が原則加入する国民年金と、企業等の雇用者(第2号被保険者)が加入する厚生年金の2階建ての仕組みであり、第2号被保険者に扶養される配偶者は自己負担なしで第3号被保険者となること、また、配偶者控除・配偶者特別控除によって夫婦のどちらか一方の年収が少ない場合に社会保険料や税負担が減額・免除されることなどが挙げられる。

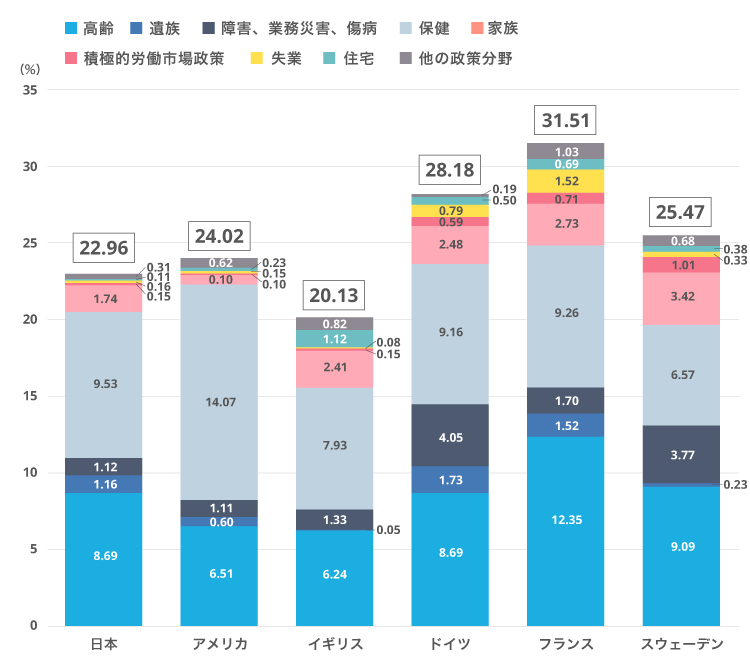

このような「標準世帯」観とあいまって、社会保障への支出割合が国際的に見て低く、家族での支え合いを前提にしてきたことも、日本の社会保障システムの特徴だといえる。図表1は、国や自治体などが制度を通じて支出する社会支出額が国内総生産(GDP)に占める比率を国ごとに示したものである(※1)。ここで挙がっている国のうち、イギリスを除く4カ国よりも日本の方がこの比率が小さく、社会保障への支出が少ない様子がうかがえる。この裏にあるとされるのは、育児や介護をはじめとする福祉を家族が負担する構造である(宮本2008、エスピン=アンデルセン2001)。

図表1 国内総生産に占める政策分野別社会支出額割合の国際比較

(出所)国立社会保障・人口問題研究所「令和4年度社会保障費用統計」の時系列表第7表の数値をもとに作成

注:棒グラフ上の黒枠内の数値は合計パーセント

少なくとも昭和の時代には、会社に雇用された男性がモーレツに働いて、定年まで雇い続けてもらい、年齢に応じて上がる給料で妻と子どもを養う。そのような夫の働き方を専業主婦の妻が家事・育児・親(義理の親)の介護などの家庭のことを引き受けることで支える。そのようなあり方が一般的な家族だと見なされてきた。企業が従業員を長期雇用し、年功序列賃金などの仕組みを通じて従業員の生活を保障する「日本型雇用」は、上で述べた社会保障システムの特徴と複雑に絡み合って成立してきたといえるだろう。

個人主義のアメリカと高福祉高負担のスウェーデン

では、他国ではどうだろうか。ここでは、アメリカとスウェーデンを取り上げてみたい。アメリカは個人主義の代表といってよい国である。人材の流動性を高めるべきという主張でもアメリカが念頭に置かれがちであるように、転職市場が非常に活発であり、それと連動して、医療や介護などの社会サービスもその多くが市場に委ねられている。一方で、その結果として、能力主義のもとでキャリアを勝ち取っていくことが求められ、そこからこぼれ落ちてしまったときに絶望死に帰結してしまうことが社会問題となっている(ケース・ディートン2021)。能力に基づく競争の中で生き残るためには、知識・技術を更新し続けられるよう定期的に学習することが求められるが、大学院での学び直しや企業が提供するリスキリングプログラムなど、学習についても個人や個々の企業に委ねられる面が大きい。要するに、アメリカは個人主義・自由主義を背景に人材流動性が高く、それと連動して万人に提供される社会保障の水準は低くとどまっている。このことは、政治的な分断にも大きく影響している(ヴァンス2017)。

スウェーデンは積極的労働市場政策を取り、若年者や失業者への就労支援や休業へのサポートが充実する、高福祉の代表的な国の一つである。日本でも、スウェーデンを含む北欧を模範として柔軟な働き方を支えるべきだとの声が聞かれる。誰もが働く「完全雇用」という目標と連動して、公務員も含めた就職斡旋や教育訓練などの就業準備が積極的に提供され、男女ともに育休取得が奨励されそのための給付金も支給される。家事や育児もこなしながら、男女ともに積極的に働くことを前提とした社会の形である(翁ほか2012)。一方で、高福祉高負担とされる通り、税負担は重く近年ではそれに対する反発も大きい。また、教育訓練によって雇用可能性を高めて就業を促すワークフェアと呼ばれる仕組みは、働かない人への社会扶助の削減と連動するが、経済状況が悪化する中では、若年者や母子世帯、移民などの労働市場で不利な立場にある層への生活保障が最小限になってしまうという問題が指摘される。

いいとこ取りは難しい

このように、活発な転職市場という特徴を持つアメリカや、「完全雇用」に向けて柔軟な働き方を実現するスウェーデンでも、日本と同様にそれらの特徴が他の社会保障の仕組みと連動している。それらの特徴を持つがゆえに、一定の社会問題が生じていることがわかる(※2)。そのため、長期雇用を廃して転職を促す制度改革や柔軟な働き方を奨励する方策のみを導入しようとする試みは成功しづらく、その部分を変えるのであれば、影響し合うほかの部分にも併せて手をいれる必要が生じる。

もっとも、社会保険の適用拡大をはじめ、日本社会全体での社会保障改革も進みつつある。人々の社会観がそれにともなって変わっていく必要はあるものの、そのような社会保障制度の改革と歩調を合わせることができれば、雇用システムが変わっていく、また個々の企業の人事制度を変えていく可能性はあるといえる。

※1 本コラム執筆時点で、国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」で公開されている最新値は、日本は2022年度、イギリス・アメリカ・フランス・ドイツは2020年度、スウェーデンは2019年度のものである。2019年度と2021年度ではコロナ禍をまたいでいることもあって単純に比較できないため、ここではすべての国について2019年度のものを示した。なお、日本の2022年度の数値では、社会支出の合計値が25%に増加し、スウェーデンの2019年度の数値に並んでいる。この増加は主に、年金など高齢支出と医療などの保健支出、子育て関連を中心とした家族支出の増大を理由としており、育児の負担については、改善の兆しがあると解釈できる。

※2 このような関係性の代表例としてよく挙げられるのが、日本では新卒一括採用で業務経験のない若年者を囲い込むために若年失業率が低い、というものである。労働政策研究・研修機構(JILPT)がOECDのデータベースをもとに作成している、2022年の年齢階級別失業率を見ると、日本では15~24歳での失業率が4.2%、25~34歳での失業率が3.6%であるのに対し、アメリカではそれぞれ8.1%と3.9%であり、スウェーデンは21.7%と6.6%である(労働政策研究・研修機構2024)。

引用文献

・アン・ケース、アンガス・ディートン(2021)『絶望死のアメリカ―資本主義がめざすべきもの―』みすず書房

・イエスタ・エスピン=アンデルセン(2001)『福祉資本主義の三つの世界―比較福祉国家の理論と動態―』ミネルヴァ書房

・宮本太郎(2008)『福祉政治―日本の生活保障とデモクラシー―』有斐閣

・翁百合・西沢和彦・山田久・湯元健治(2012)『北欧モデル―何が政策イノベーションを生み出すのか―』日本経済新聞出版

・大沢真理(2020)『企業中心社会を超えて―現代日本を〈ジェンダー〉で読む―』岩波書店

・リクルートワークス研究所(2024a)『「日本型雇用」のリアル―多国間調査からいまの日本の雇用を解析する―』

・リクルートワークス研究所(2024b)『日本型雇用の問題は何か』

・労働政策研究・研修機構(2024)『データブック国際労働比較2024』

・J・D・ヴァンス(2017)『ヒルビリー・エレジー―アメリカの繁栄から取り残された白人たち―』光文社.

山口 泰史

リクルートワークス研究所研究員/アナリスト。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学、修士(教育学)。東京大学社会科学研究所・特任研究員、帝京大学高等教育開発センター・助教などを経て、2023年4月より現職。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ