~「#大学生の日常調査」定量分析④~大学タイプによる「#大学生の日常」の違い

濱中淳子

早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授

早大生の語りと調査データとの距離

コロナ禍でキャンパスが静まり返っていた2020年度、ある研究課題の一環で、早稲田大学に通う学生たち30名にインタビューを試みた。大学受験や入学後の生活について語ってもらったものだが、1人あたり2~4時間という調査時間の多くがサークル活動の話にあてられるかたちで展開した。

読者のなかには「大学時代の思い出はサークルだ」というひともいるように思う。そしてこうした観点からこれまでの連載記事を見直したとき、ひとつの違和感のようなものが浮かび上がらないだろうか。つまり、「サークル」の位置づけが、あまりに弱いのだ。

連載第2回「『#大学生の日常調査』定量分析①~大学生活で豊かなギフトを獲得するポイントは何か?」の図表3を振り返ってみよう。「最もかかわりの深かったコミュニティ(以下トップコミュニティ)」としてサークルを選んだ人は29.5%。用意した18の選択肢の中でもっとも大きい比率ではあるが、3割を切っている。「2番目にかかわりが深かったコミュニティ」「3番目にかかわりが深かったコミュニティ」としてサークルが選ばれるかといえば、そうでもない。順に選択した人の比率は、11.8%と7.3%だった。

サークルの位置づけはこの程度のもの――ただ、そう結論付ける前に、大学は決して一枚岩ではないことに留意しておく必要がある。

文部科学省『学校基本調査』によれば、2020年度現在、日本の大学数は781にのぼる。大学での学びや課外活動の実態が、大学のタイプによって異なっていたとしても不思議ではない。そして実際、データからは、サークルへの取り組み方も、大学のタイプによって大きく異なっていることがみえてくる。

「#大学生の日常」の多様性はどのようなものか。そしてその多様性を加味したとき、これまでの連載で注目してきた「環境適応性」をどう捉え直すことができるのか。今回は、こうした問いに迫ってみることにしたい。

学生生活の多様性

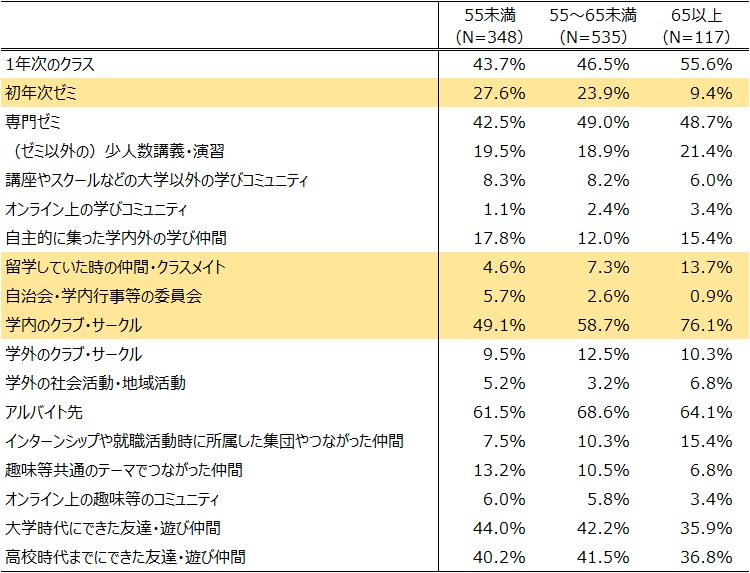

まず、大学タイプ別にコミュニティへのかかわり方がどのように違うのか、参加の有無という観点から確認するしよう(図表1)(※1)。大学タイプとして用いた変数は、入学時の偏差値であり、「55未満」「55~65未満」「65以上」の3つに分けた。

図表1 注:黄色い網掛けは、統計的有意差が認められたもの。

注:黄色い網掛けは、統計的有意差が認められたもの。

ここでは「初年次ゼミ」と「学内のクラブ・サークル」の2つを取り上げておきたい。

高校教育から大学教育への円滑な移行を目指し、初年次教育を導入する大学は増えつつある。けれども、ゼミ形式での取り組みを行っているところは決して多くはなく、しかも大学タイプによって状況は異なるようだ。初年次ゼミに所属していた人は、「55未満」と「55~65未満」で2~3割であるのに対し、「65以上」では1割に満たない。トップ大学における学習モードの移行は、相対的に学生に任されているところが大きい。

逆に、トップ大学ほど高い数値が確認されるのがサークル(学内のクラブ・サークル)である。所属率は、「55未満」49.1%、「55~65未満」58.7%であるのに対し、「65以上」76.1%。まさに4人に3人がサークルに所属している。

トップ大学は、トップコミュニティも「サークル」

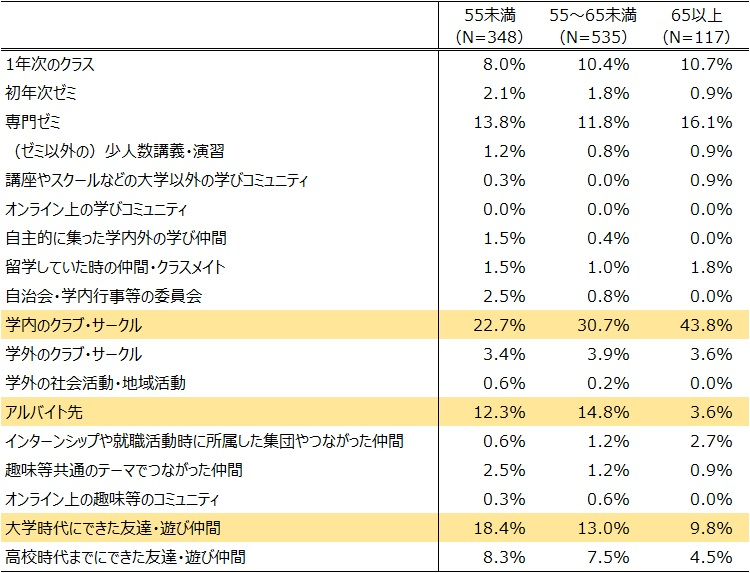

とはいえ、以上の数値には「所属はしていたが、あまりかかわっていなかった」というケースも含まれているはずだ。そこで、トップコミュニティはどこかという側面からも結果をみておきたい(図表2)(※2)。

図表2 注:黄色い網掛けは、統計的有意差が認められたもの。

注:黄色い網掛けは、統計的有意差が認められたもの。

トップ大学の学生にとって大事なのはサークルだという結果に変わりはないということがうかがえよう。比率こそ、図表1でみた値(76.1%)から下がるが、それでも43.8%の学生がトップコミュニティとして学内のクラブ・サークルを挙げている。10人の学生がいれば、4人以上が「自分の第一の居場所はサークル」と答える状況だ。

2点補足しておきたい。

第1に、「65以上」の回答者117人のうち、深いかかわりがあった所属先は1つであり、それがサークルだったと答えた人は23人、およそ2割だった。この比率を参照する限り、トップ大学に通う学生の5人にひとりは「自分にとって大学とはサークルのことです。このサークルで活動するために進学したというかんじです」という学生生活を送っていたことになる。

第2は、アルバイトに関してだ。図表1に戻れば、所属コミュニティとしてアルバイトにチェックしたのは6~7割、大学のタイプによる差は見出せない。けれども、そこがトップコミュニティかどうかになれば、話は変わる。図表2によれば、「55未満」12.3%、「55~65未満」14.8%であるのに対し、「65以上」では3.6%。前者2つのタイプには、アルバイト先を居場所にしていた学生が一定数いる一方で、トップ大学にそのような学生はほとんどいないということがわかる。

サークルと環境適応性の微妙な関係

トップ大学の多くの学生にとって、サークルは大きな存在だ。しかしだとすればこそ、次のような疑問もわいてこよう。果たしてサークルは、学生の成長にどのような影響を及ぼしているのか。他のコミュニティに比べて意味あるものになっているのか。そして他のタイプの大学についてはどのようなことがいえるのか。

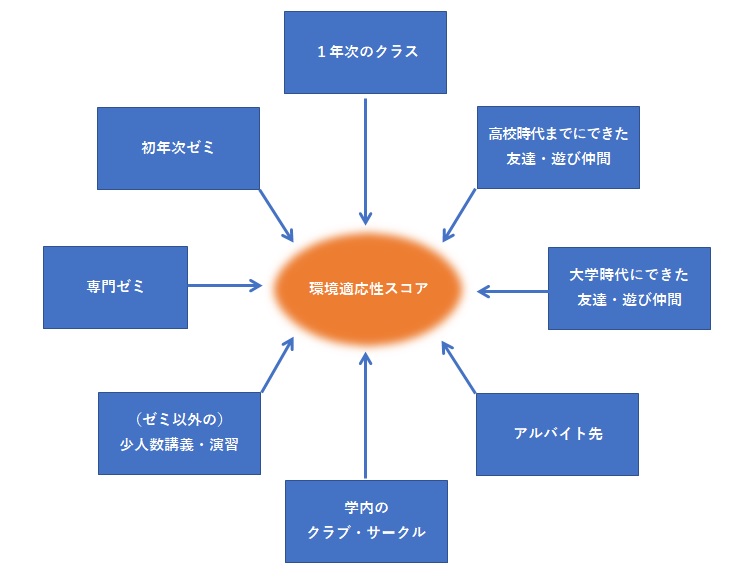

試みとして図表3に示すモデルによる重回帰分析を行った。目的(従属)変数は、これまでの連載でも重視してきた「環境適応性スコア」。説明(独立)変数は、項目として用意した18のコミュニティのうち、所属率が一定数確認された8つの集団(※3)。「所属していない=0 」、「所属していたが、深いかかわりはなかった(トップ/セカンド/サードコミュニティではない)=1」、「所属しており、深いかかわりがあった(トップ/セカンド/サードコミュニティだった)=2」と得点化した。

図表3

いわば、環境適応性を高める効果があるコミュニティがどれかをデータに語ってもらうという探索的分析だが、結果は図表4に示すとおりだった。3つほど指摘しておきたい。

図表4 注:+は統計的に意味のあるプラスの効果が認められた部分。なお、マイナスの効果はいずれにも認められなかった。

注:+は統計的に意味のあるプラスの効果が認められた部分。なお、マイナスの効果はいずれにも認められなかった。

第一に、サークルに熱心な学生が多かったトップ大学(「65以上」)だが、環境適応性スコアにプラスの効果が認められたのは、サークルではなく、専門ゼミへのかかわりだった。専門ゼミに所属した人ほど、そして専門ゼミに深くかかわっていた人ほど、スコアは高くなっている。

第二に、「55~65未満」では、サークルの効果が確認された。とはいえ、学習関連の効果も目立っており、「初年次ゼミ」「専門ゼミ」「(ゼミ以外の)少人数講義・演習」の3つにプラスの効果が認められる。濃密な学習コミュニティが環境適応性の伸長につながっていることが示唆される。

第三に、「55未満」では、学習であろうと、サークルであろうと、キャンパス内のコミュニティに効果をみることはできなかった。このタイプの学生については、アルバイトを経験し、アルバイト先に深く関わった者ほど、環境適応性スコアは高いという傾向が見出されただけだった(※4)。

大学での学びにみる両面性

職業能力のひとつである環境適応性を伸ばす経験は、学びにあるのか、サークルにあるのか。以上の議論を踏まえれば、その答えは「おおむね学びだ」ということになるのだろう。日本社会では、大学時代の学びに価値を見出さない声がよく聞かれていた。人事課は「就職してからの学びこそが大事だ」と吹聴していたし、文系学問不要論が唱えられることもあった。しかしながらデータから浮かび上がるのは、こうした見方に再考を求める結果である。

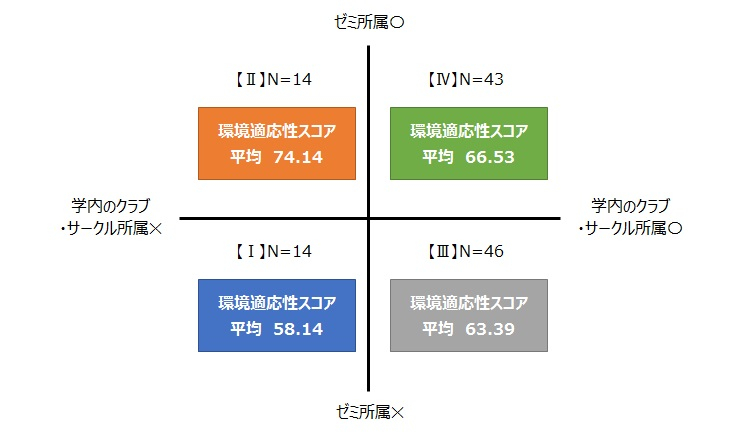

「学びか、サークルか」という問いが適切ではなかったかもしれない。二者択一の問題ではなく、「学びも、サークルも」だったのかもしれない。だが、図表5には、その蓋然性がそれほど大きくないことが示されている。これは、大学タイプ「65以上」の回答者を

【Ⅰ】専門ゼミに所属していなかった&サークルに所属していなかった

【Ⅱ】専門ゼミに所属していた&サークルに所属していなかった

【Ⅲ】専門ゼミに所属していなかった&サークルに所属していた

【Ⅳ】専門ゼミに所属していた&サークルに所属していた

の4つに分け、それぞれの環境適応性スコアの平均をだしたものだが、値が小さいものから順に並べれば、【Ⅰ】<【Ⅲ】<【Ⅳ】<【Ⅱ】。専門ゼミとサークルに相乗効果のようなものを読み取ることはできない。

図表5

学びか、サークルかといえば、その答えは「学び」ということになる。ただ、ここで同時に言及しておきたいのは、大学が用意する学習コミュニティとサークルとのあいだには別の次元での相乗効果があり、それこそがトップ大学が抱える本質的課題だという仮説だ。

つまり、大学に進学後、なかなか期待していたような授業を受けることができず、居場所をサークルに求めるようになった。その結果、学びからは徐々に遠のき、専門ゼミという機会を活かしきることもできなかった――この相乗効果のありようは、実は冒頭で触れた早大生へのインタビューから透けて見えたものでもある。

キャンパスでの学習コミュニティは成長を促す。ただ残念ながらそのコミュニティはいまだ成熟しきれていないところがあり、むしろ学生たちを学びから遠のかせる要因にもなっている。この両面性こそが「65以上」に分類されるトップ大学の特徴だと指摘すれば、やや勇み足にすぎるだろうか。

学習コミュニティで成長するための条件

最後に、「55未満」のタイプで、専門ゼミをはじめとする学習コミュニティに環境適応性スコアを伸ばす効果がみられなかった点についていまいちど触れておきたい。

なぜ、「55~65未満」や「65以上」では確認された効果がみられなかったのか。理由として考えられるのは、やはり学力の面でのレディネスが不十分だったからというものであろう。大学が用意した内容を十分に理解できる素地がないため、あるいは逆に、大学・教員側のほうが学生の学力を意識しすぎるあまり過剰に容易な内容を授業で扱っているため、成長が生じにくくなっていることが推察される。

ただ、これも量的データならではの平均的見方にすぎない。おそらく現実はもっと多様であり、「55未満」において学習コミュニティによる大きな成長が実現している可能性はおおいにある。

「ゼミナール研究会」としては、まさにここにこだわりたいし、またそれを描くための質的調査も行っている。学習コミュニティ、そして専門ゼミで成長するための条件として抽出されるものは何か。ここで次回にバトンを譲ることにしたい。

次回からは、20名へのディープインタビューの様子を、6回にわたってお届けする。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ