4 大企業若手従業員の離職率は上昇している

日本型雇用と称される、日本ならではの雇用慣行。過去、年功賃金や終身雇用など日本ならではといわれる仕組みが正規雇用者を中心とした労働者の雇用の安定につながり、また企業側としても安定した人員確保を可能にした部分もあった。しかし、低迷する経済と歩調を合わせる形で日本型雇用は近年批判が行われてきた。こうしたなか、日本の雇用は変化しているのかあるいはそうではないのか。本シリーズでは、日本の労働環境が今どのように変化をしているのか確認していく。

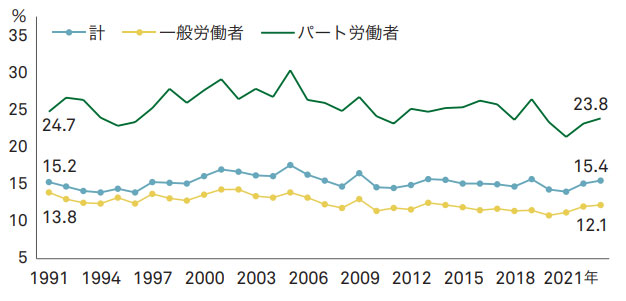

長期的にみれば、日本の労働市場の流動性が高まっていると明確にいうことはできない。これはほかの統計でみても同様である。厚生労働省「雇用動向調査」から離職率の動向を取ったものをみても長期的に大きな傾向は認められない(図表1)。

ただ、日本の労働市場が全く変わっていないのかというとそうでもない。部分的にみれば転職者の比率が高まっている層もある。雇用動向調査では従業員の年齢階層に加えて、企業規模別に離職率の動向を分析することができる。

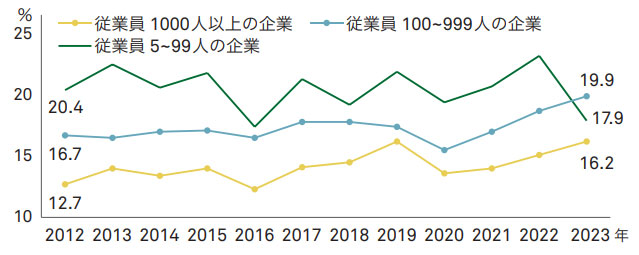

年齢層を絞ったうえで企業規模別の離職率の推移を集計すると、大企業や中堅企業において若手の離職率が緩やかに高まっていることがわかる(図表2)。雇用動向調査から20代の2023年時点の離職率を算出すると、1000人以上の企業では16.2%、100~999人の企業では19.9%と趨勢として上昇している様子が見て取れる。

これまで日本では、中小企業では人材は流動的に移動する傾向があるものの、大企業ではそういった動きが限定的であると指摘されてきた。しかし、近年では伝統的な日本の大企業においても、新卒採用で採用した従業員を長期で雇い続けるという傾向はやや変わってきているというのも事実だと考えることができる。

図表1 離職率の推移 出典:厚生労働省「雇用動向調査」

出典:厚生労働省「雇用動向調査」

図表2 20代労働者の離職率の推移 出典:厚生労働省「雇用動向調査」

出典:厚生労働省「雇用動向調査」

坂本 貴志

一橋大学国際公共政策大学院公共経済専攻修了後、厚生労働省入省。社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府にて官庁エコノミストとして「月例経済報告」の作成や「経済財政白書」の執筆に取り組む。三菱総合研究所にて海外経済担当のエコノミストを務めた後、2017年10月よりリクルートワークス研究所に参画。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ