8 賃金カーブはフラット化している

日本型雇用と称される、日本ならではの雇用慣行。過去、年功賃金や終身雇用など日本ならではといわれる仕組みが正規雇用者を中心とした労働者の雇用の安定につながり、また企業側としても安定した人員確保を可能にした部分もあった。しかし、低迷する経済と歩調を合わせる形で日本型雇用は近年批判が行われてきた。こうしたなか、日本の雇用は変化しているのかあるいはそうではないのか。本シリーズでは、日本の労働環境が今どのように変化をしているのか確認していく。

賃金の構造も近年変化がみられる。

日本企業の賃金制度の特徴として、従来、若いころには実際のパフォーマンスよりも低い報酬を設定し、中高年になって高い報酬を支払う後払い賃金の仕組みが指摘されてきた。しかし、こうした年功賃金の仕組みは変化が確認される。

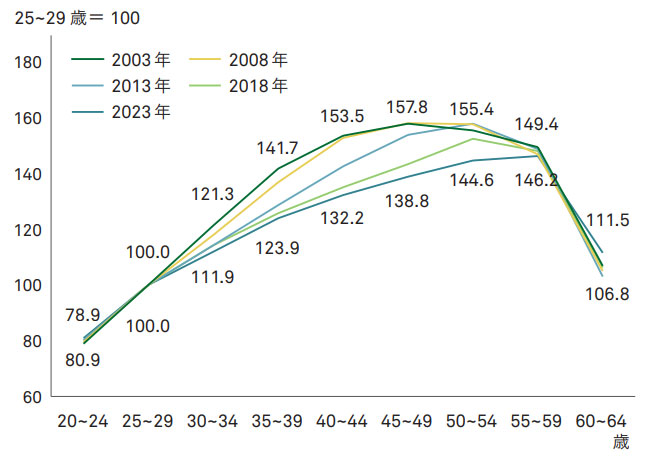

25~29歳時点の年収を100としたときの賃金カーブを時系列で比較すると、2003年にはピークである45~49歳が157.8となっていた(図表11)。2023年時点では同年齢の賃金指数は138.8となっており、賃金差はかなり縮まっている。こうみると、年功賃金は長い期間をかけて緩やかにではあるものの解消に向かっている様子がうかがえる。

なお、2023年時点の賃金のピークは55~59歳の146.2となっており、賃金カーブの山が後ろにずれてきていることも変化として挙げられる。これには昇進年齢の後ろ倒しが影響している可能性もあるが、おそらく人口動態の影響も大きいとみられる。現在の50代後半から60代前半は団塊世代と団塊ジュニア世代のはざまに位置しており、人口が少ない世代となっている。部長職や課長職など役職に就ける人が相対的に多い世代になっていると考えられ、一時的に平均年収が高くなっている可能性がある。

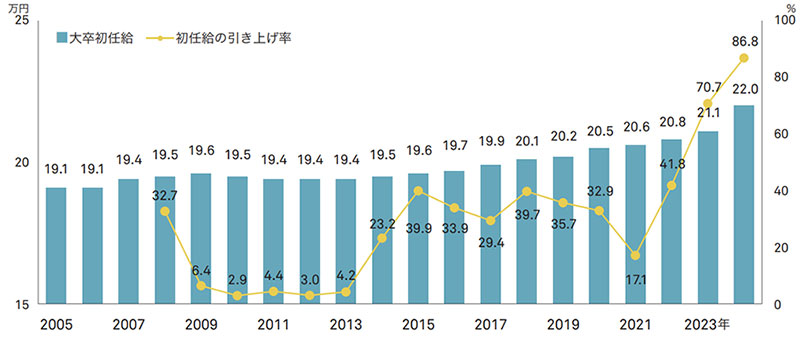

近年では若年人口の減少に伴う需給逼迫により、初任給を大きく増加させる企業も増えている(図表12)。人事院の調査によれば、2024年時点の大卒初任給は22.0万円、10年前の19.5万円から2.5万円(+13%)上昇しており、初任給の引き上げ率は8割に達する。今後を展望すれば、若手の人材獲得競争はますます激化することが予想され、若年層の賃金水準が大きく上昇することで賃金カーブは今後はますます急速にフラット化に向かう可能性が高い。近い将来、長く日本型雇用の特徴とされてきた年功賃金は、過去の慣行だったと評される時代が来るのではないか。

図表1 賃金カーブ

出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

図表2 初任給の推移

出典:人事院「職種別民間給与実態調査」、労務行政研究所「新入社員の初任給調査」

坂本 貴志

一橋大学国際公共政策大学院公共経済専攻修了後、厚生労働省入省。社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府にて官庁エコノミストとして「月例経済報告」の作成や「経済財政白書」の執筆に取り組む。三菱総合研究所にて海外経済担当のエコノミストを務めた後、2017年10月よりリクルートワークス研究所に参画。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ