1 深刻化する人手不足

日本型雇用と称される、日本ならではの雇用慣行。過去、年功賃金や終身雇用など日本ならではといわれる仕組みが正規雇用者を中心とした労働者の雇用の安定につながり、また企業側としても安定した人員確保を可能にした部分もあった。しかし、低迷する経済と歩調を合わせる形で日本型雇用は近年批判が行われてきた。こうしたなか、日本の雇用は変化しているのかあるいはそうではないのか。本シリーズでは、日本の労働環境が今どのように変化をしているのか確認していく。

労働市場の需給がどのように変化しているのかをみてみよう。

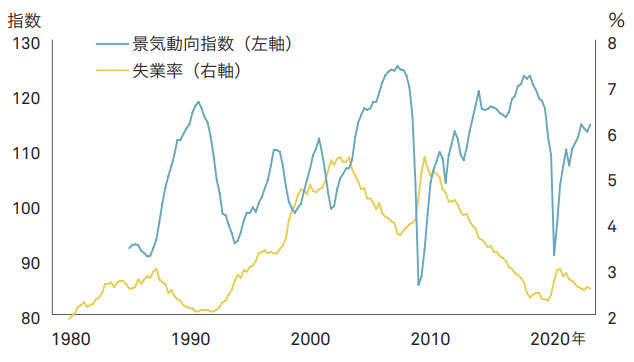

日本の近年の失業率の動向を確認すると、足元では概ね2%台半ば程度の水準で推移しており、長い間低位で安定している様子が確認できる(図表1)。失業率の過去からの推移を確認すると、現在のように2%台半ばの水準が安定して続いたのは1980年代後半から1990年代前半にいたるバブル期以来のことである。現在の失業率は概ね構造的失業率と同程度の水準にあるとみられ、景気の変動に伴う循環的失業が存在しない完全雇用の状況が続いていると考えられる。

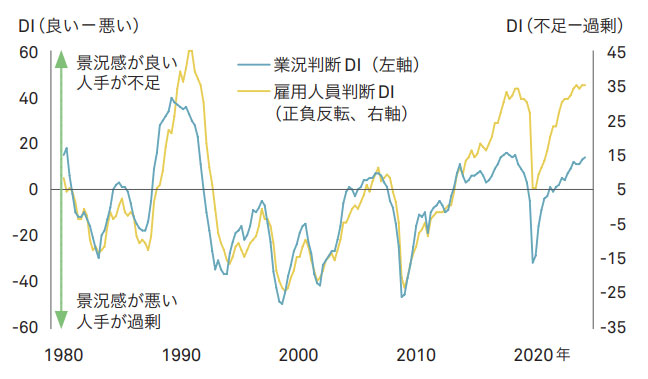

労働市場で失業者が少なくなっていると同時に、人手不足も深刻になっている。企業の人手不足感を表す指標としてよく使われ、かつ最も信頼性の高い指標である日銀短観の雇用人員判断DIがある。日銀短観では調査対象企業に対して自社の雇用人員が「過剰」か「適正」か「不足」かの3択で企業の状況を聴取しており、「過剰」の割合から「不足」の割合を引いた値を雇用人員判断DIとして公表している。

雇用人員判断DIをみると、現在の企業の人手不足感がいかに深刻かを理解することができる。図表2は雇用人員判断DIと景気の動向を指し示す業況判断DIとを比較したものであるが(雇用人員判断DIは正負を反転して表示している)、直近の2023年第4四半期で雇用人員判断DIは-30と多くの企業が人員不足だと答えている。これも過去の水準と比較すると1990年代初頭の水準に達している。企業の人手不足感という観点でも、バブル期以来の水準となっていることが確認できる。

図表1 失業率の推移 出典:日銀短観

出典:日銀短観

図表2 人手不足感と景況感 出典:日銀短観

出典:日銀短観

坂本 貴志

一橋大学国際公共政策大学院公共経済専攻修了後、厚生労働省入省。社会保障制度の企画立案業務などに従事した後、内閣府にて官庁エコノミストとして「月例経済報告」の作成や「経済財政白書」の執筆に取り組む。三菱総合研究所にて海外経済担当のエコノミストを務めた後、2017年10月よりリクルートワークス研究所に参画。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ