第7回 社会リーダーを育てるために

本連載コラムの新しさはどこにあったのか

本連載コラムでは、開成・灘卒業生を対象に実施した質問紙調査データを用いて、リーダーについて考えてきた。その試みのどこに目新しさがあったのか。一通りの分析を終えたいま、改めて説明すれば、次の2つを強調することができる。

第一は、超進学校卒業生に実施した質問紙調査という「データのオリジナリティ」にある。超進学校の内実を取り上げた書籍こそよくみかけるようになった昨今ではあるが、そこで育った卒業生たちの実像となると、いまだ謎に満ちている部分はかなり多い。卒業生たちはどのように働いており、そこに至るまでのプロセスをどのように理解すればいいのか。本連載コラムは、こうした問いについて実証ベースの検証を行った、数少ない分析事例だといえる。

第二の新しさは、「現場主義ともいえる分析手法からの脱却」にある。リーダーをはじめとする人材の育成問題を扱ってきた既存の研究は、成長をもたらす「就業後の経験」を特定化することに関心を寄せがちであった。配置換えや昇進パターン、あるいは仕事内容や周囲の人間関係の効果を検証する、といったものだ。企業組織のありように関心を抱く経営学者や経済学者がその主な担い手だったという事情が関係してのことだが、人材としての素質を伸ばす経験は、就業後のみに限定されるわけではない。就業前=在学時の経験の影響も十分に想定され、本連載コラムでは、この在学時の経験の影響を解明することに重きを置いた分析を心がけた。その方が、超進学校ならではの特性というものにより接近することができると考えたからである。

では、こうした試みに取り組んだ結果、新しい発見として何が見出されたのか。そして、その発見を踏まえつつリーダーというものを見つめ直せば、どのような地平があらわれてくるのか。連載のラストである今回は、こうした議論の総まとめを行いたいと思う。

3つの発見

【発見①】分析から得られた大きな発見の1つは、なにより超進学校卒業生のリアルな姿に求めることができるだろう。

第1回のコラムでも触れたが、超進学校卒業生のイメージについて、調査会社のモニターを使って調べたことがある。おおよその結果は、好意的な印象を述べる回答が半分、否定的な回答が半分であり、「頭が良い」「まじめ」「集中力がある」といった言葉が多く得られたものの、負けず劣らず多かったのが、「人間関係が不得手」「頭でっかち」「打たれ弱い」という回答だった。

ところが、実際に開成・灘卒業生調査のデータを分析すると、まず、開成・灘卒業生たちは、決して「人間関係が不得手」などではないことがみえてくる。正確にいえば、「不得手ではなくなった」ということになろうか。開成・灘卒業生の多くは、在学時代、勉強のみならず、友人との交流、遊び・趣味活動、読書、学校行事や体育会・サークル活動などにも精力的に取り組む時間を過ごしている。そして、学校行事・課外活動の経験などを糧に人間関係を築く力を伸ばし、フォロワーに恵まれる状況へと辿り着いているのである。

そしてその延長線上の帰結として、開成・灘卒業生には、リーダーとして働いている者が4割ほどいた。ここでいう「リーダー」とは、大きなビジョンやプランを描きたいと考え、かつフォロワーがいるという人。加えてこれらリーダーのほとんどは、大学時代に専攻した学問などに触発されながら、新しい社会価値を作り出す「社会リーダー」としても活躍していた。

【発見②】他方で、これらリーダーが生き生きと働くことができているかといえば、必ずしもそうではない。リーダーのうち、自分の能力が発揮できていると強く感じている者は3割。しかし、逆に発揮できていないと感じている者も3割。芽が摘まれているリーダーというのもそれなりに存在していた。

能力の発揮を阻まれているリーダーの特性を調べれば、ポイントとして3点ほど挙げられよう。第一に、体力がない人は、自分の能力を十分に発揮できずにいる。第二に、大規模組織や官公庁に勤務しているリーダーも、強い能力発揮感を持つことができていない。勤務先の管理色の強さや官僚的な性格が障壁になっているからだろうか。そして第三に、中高時代、大きな努力と引き換えに高成績をとるということを経験したリーダーは、いま現在、自分の能力を発揮できていないと感じている。追いかけられるように勉強したまではよかったが、その後は新たな活躍の場を見出せずにいるのか。それとも、成績のようにはっきりと差がつかない仕事生活に、空しさのようなものを感じているのか。いずれにしても、超進学校卒のリーダーたちをめぐっては、「努力することができた」者が充足感を得られていないという、個人にとっても、企業をはじめとする組織にとっても、望ましくない状況が起きている。

【発見③】いまひとつデータからみえてきた興味深い事実として、一口にリーダーといえども、「早咲きのリーダー」と「遅咲きのリーダー」がいるということがある。そして、前者は開成卒に、後者は灘卒に多い。

なぜ、開成卒には「早咲き」が多く、灘卒には「遅咲き」が多いのか。本連載コラムでは、その答えを学校の特性(校風)に求めたストーリーを描くということも試みた。「学校行事や集団を強く意識する」開成と「個性や学業を大事にし、目的合理的な発想が根づいている」灘。「組織の取り組みというものに慣れ親しんできた」開成卒業生と、「マイペースに動くことが多かった」灘卒業生という違いがあるなか、ミドルマネジメントで成果を出すのは前者だという解釈である。逆にいえば、後者の良さが認められるまでに少し時間がかかるというのが、いまの日本社会であるということだ。

発見から導かれる示唆

では、これら3つの発見をベースに、学校ならびに企業や団体、組織、そして日本社会に対する示唆を提示するとなれば、どのようになるだろうか。

まず、企業などへの示唆から述べれば、リーダーとして育っている人材を十分に活用しているか、一度自問すべきだというものを提出することができだろう。1990年代前半にバブル経済が崩壊してから二十数年。閉塞感が漂う混迷状態からなかなか脱却することができないなか、リーダー待望論が説かれるようになっている。しかし、分析結果を踏まえる限り、リーダーは生まれていないのではなく、すでに生まれているリーダーが、とりわけ規模が大きい組織で埋もれてしまっているとも解釈されるのである。リーダーたちの大きなビジョンを描きたいという意欲を無駄にするような体制をとってはいないか。もし、そうだとすれば、そのような体制をとり続けなければならない積極的理由があるのか。リーダー育成について要望を出す前に、一度冷静に自分たちのあり方を見直した方がいいという組織も少なくないように思われる。

そして、冷静に見直すべきという観点でいえば、日本社会全体に対しても同じような視角からの示唆を提示することができるだろう。「人間関係が不得手」や「頭でっかち」「打たれ弱い」といった超進学校に対する否定的なイメージは、いわば誤解に近いものがある。誤解が誤解だけで終わるのであれば大きな問題は生まれないのかもしれないが、こうした誤解が日常的に語られているからこそ、高学歴者のリーダー素質を見直そうという動きが一向に高まらないとみることもできるのではないか。第一、妥当な評価がされていないということそれ自体、決して望ましい状況ではない。まっさらな目で、そしてキャリア全体を見通したときに、超進学校の卒業生はどのように評価されるのか。これからの社会で希求される人材ではないのか。理解を再構築する必要があると考えられる。

他方で超進学校の側に対する示唆としては、学校で提供する様々な機会の意義と影響の限界を適切に理解し、逞しく学校生活を送ることの重要性を生徒に伝えていくことが肝要だというものが導き出せようか。もともと意欲旺盛な超進学校の生徒たちなのだろうが、自分たちの取り組みがどのような意味を持っているのか、証左とともに頭に入れておくことは重要だろう。なかでも、成績をとることだけに躍起になることへの問題点についてはとくに強調した方がいいかもしれない。成績だけでは、「こんなはずではなかった」という思いに駆られるようなキャリアを辿ってしまうことになりかねない。勉強も大事だが、学校行事など、時間的制約があるなかで多様な集団を調整しながら1つのものを作り上げる活動に積極的に関わること。歴史小説など、多くの本を手に取ること。そして部活動などで体力をつけておくことが、働いてからの活躍を大きく支えてくれるのである。

超進学校側の問題――育てていない「社会牽引の担い手」としての自覚

以上が、新しい試みを通して得られた発見と示唆である。これまでのリーダー論とは一線を画す議論が提示できたと判断しているが、まとめとして抽出されるのはそれだけではない。というのは、得られた発見を起点にすることでみえてくる局面もあり、むしろそれこそが、本連載コラムの親プロジェクト「社会リーダーの創造」にとって、重要な論点を指し示すようにも思われるからである。最後にこの点について説明し、全7回にわたるコラムを終えることにしたい。

新たにみえてくる局面というのは、次のような視点から超進学校卒業生の現状を眺めたときにあらわれてくる。たとえば、卒業生たちのなかには、リーダー素質を備えながらも、能力を十分に発揮できない状況に置かれている者がいた。その理由を、卒業生の側に「大きな仕事を任せてみたい」「こいつに賭けてみたい」と思わせるほどの強い魅力がないからだと考えることはできないか。イメージ調査でみられた実態とは異なるイメージも同様だ。卒業生たちが「単なる受験の勝者」というイメージを覆すほどのインパクトを有した人材になっていないために、「人間関係が不得手」や「頭でっかち」だとみられているのではないか。要は肯定的なイメージや評判を形成するには、それなりの強い特性が必要だという発想によるものだが、こうした可能性を念頭に置きつつ調査データを見直すと、気になる傾向が見出せた。

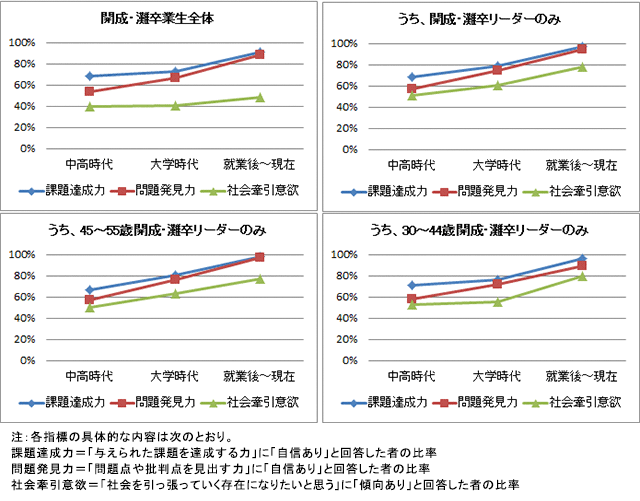

図1は、開成・灘卒業生たちの3つの特性を取り上げ、「中高時代」「大学時代」「就業後~現在」それぞれの状況を示したものである。リーダー素質や世代を限定するなどして4つのパターンのグラフを作成したが、ここからは(1)開成や灘の卒業生たちは、もともと与えられた課題をこなすことを得意としており、問題点や批判点を見出す力も順調に獲得している、(2)しかしながら「社会を引っ張る」という次元になると、その意欲の伸びに鈍さが認められるようになり、とりわけ中高時代の成長は乏しい、(3)リーダーの素質がある者であっても、若い世代ほど以上の傾向が強くなる、といったことがみえてくる。

図1 開成・灘卒業生の特性変化

目の前にある具体的な問題や課題には的確に対応する。けれども、頼もしさに欠けるところがあり、超進学校で学んでも、生まれ持った才能を社会のために活かそうと考えるようになるわけではない。やや穿った見方かもしれないが、実態としてリーダーの素質をどれほど持っているかということより、こうした卒業生たちの弱い部分がマイナスの評価を生み出し、同時に十分な活躍の場が与えられない1つの原因になっているとは考えられないだろうか。

連載第6回のコラムで述べたとおり、開成や灘をはじめとする超進学校の大きな特徴は、生徒の自主性を重んじることにある。そして、この特徴を高く評価する卒業生は多い。しかしながら自主性を尊重する環境では、個性は伸びても、よほどの仕掛けが用意されない限り、社会を引っ張っていこうとする意欲は育たないのだろう。振り返れば、リーダー素質の1つ「他人には描けないような大きなビジョンやプランを描きたいと思う」という傾向も、中高時代に育っていなかった(連載第3回コラム参照)。社会のありようにまで思考を巡らせることができるスケールの大きい人材をどのように育てていくのか――超進学校への示唆を抽出し直すとすれば、こうした課題が提示されるのかもしれない。開成と灘、それぞれの卒業生が、自由記述で次のように回答していたのも印象的だ。

これまでの開成には、ともすると、社会でうまく階段をのぼる「こぢんまりとしたエリート」を生む傾向が少しあったように思う。しかし、ここまで社会全体が委縮してしまうと、開成卒業生のような人間が、各界でリーダーになっていかなければならないのではないかと思うことがある。「ノーブレス・オブリュージュ」を体現する人物、良い意味でのエリート意識と責任感を持った人物を育てる学校であるべき時代になったのではないかと思う。

(開成卒業生,40代,サービス業勤務)

灘校は、もともと能力の高い子弟を集めているのだから、卒業後、社会に貢献し、社会をリードしていく人材を育成していく責務があると思う。優れた能力を自らのためだけに使うのではなく、社会のために使わなければならない。灘校は、こうした考え方を後輩たちに伝授する学校であって欲しいと切に思う。現在の灘校は、偏差値の高い大学に合格することのみを目標とし、自らの優れた能力は社会のために使うべきだ、という意識の希薄な人材を作っているような気がしてならない。灘校の教育方針が、将来の日本社会のあり方を変えるのだ、というくらいの自負をもって教育にあたって欲しい。灘校にはそれくらいの力と責任がある。

(灘卒業生,50代,サービス業勤務)

社会をリードする人材の育成は、社会が支える

とはいえ、社会を引っ張っていく存在になりたいという人材が十分に育ってこなかったことの責任は、なにも超進学校の側だけにあるわけではない。いや、むしろ日本社会全体のなかにこそあるということもできるように思う。

やや専門的な話になるが、そもそも「社会」というのは、17世紀に生み出され、使われるようになっていった西ヨーロッパの観念だといわれている(竹沢尚一郎『社会とは何か――システムからプロセスへ』中公新書,2010年)。王政の崩壊とともに誕生した民主制国家の正当化のために、また国家間の競争や戦争が激化するなかでどのように国力を増大させるかという課題に取り組むために、そして都市化と産業化がもたらした貧困や失業などの問題に対処するために、「社会」という認識が必要だったから、というのがその経緯である。他方で日本人は、「社会」という言葉を、明治時代に学問の文脈で輸入されたことによってはじめて知ることになる。その後、「社会」という言葉は一部有識者のあいだで用いられるようになったが、いまだ一般的な思考回路の基準になっているのは、「社会」ではなく、自分と関わり合いがある(今後、関わるであろう)人びとを意味する「世間」の方だといわれている(阿部謹也『「世間」とは何か』講談社現代新書,1995年)。すなわち、これまで日本では、「社会」という視点で物事を考えるという姿勢が育ってこなかった。だとすれば、超進学校が生徒たちの社会牽引意欲を伸ばしていないとしても仕方がないところがあるだろう。日本で社会リーダーがほとんど生まれていないのは、歴史の産物という側面がある。

そのうえで1つ言及しておこう。超進学校では、すでに生徒たちの可能性を広げるための仕掛けづくりが始まっている。開成では、各界で活躍するOB数名を呼び、先輩たち自身の言葉で、中高時代の意義、大学受験、そして現在の仕事の内容などについてじっくりと語ってもらう「ようこそ先輩」ならびに「進路についてあれこれ考える会」が毎年企画されている。また、灘では「土曜講座」という名前で、OBや趣味を持つ先生たちの手によって、政治や経済、科学技術、医療など幅広いテーマの講義が提供されている。いずれも実施されるようになってから十数年経つが、生徒たちの関心はかなり高く、多くの者が積極的に参加しているそうだ。

この取り組みによって超進学校の社会リーダー育成力が高まる可能性もあるだろう。世界に噴出する様々な問題や課題を知ることで、その解決を目指し、新しい価値を創ろうとする者が増えるかもしれないからだ。ただ他方で、同時に私たち自身も変わっていく必要があるのではなかろうか。日本に「社会」という捉え方が浸透し、自分とその周りの人びとだけでなく、見知らぬ他人の生活や幸福にも関心を持てるようにならない限り、そして「社会」をリードする人材を育てようという機運を高めない限り、大きなうねりは生まれない。「社会リーダー」の育成は、社会で取り組む。考えてみれば、ごく自然なことである。

本コラムは、「『社会リーダー』になるための条件」というタイトルをつける作業から始まった。しかし、「『社会リーダー』になるための条件」以上にいま考えるべきは、「『社会リーダー』を育てるための条件」なのかもしれない。社会リーダーを育てるために、私たち自身がどのようにかまえ、どのような環境を整えるべきか。こうした問題を提起しながら、連載を締めくくりたいと思う。

<完>

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ