コロナショックによるレジリエンス格差拡大の兆候 山本勲

コロナ禍での仕事や生活において最も大きな変化の1つが、テレワーク(在宅勤務)の急速な普及と労働時間の削減といえる。緊急事態宣言が解除されて以降、多くの労働者でコロナ前の働き方に戻る動きがみられるとはいえ、コロナ前よりもテレワーク実施率は高く、労働時間も短い。ということは、コロナショックは、従来の硬直的な働き方をする労働者と柔軟で効率的な「新しい働き方」をする労働者の間に「働き方の格差」をもたらしたといえるのではないか。

注目の集まる働き方のレジリエンス

一般に格差というと、所得や資産といった経済的あるいは金銭的な側面での格差に注目が集まる。しかし、コロナ禍では、感染リスクの少ないテレワークが実施できるかどうか、テレワークを実施しても効率を落とさずに、あるいは、長時間労働を招かずに業務遂行できるかどうか、といった非金銭的な側面での格差に注目が集まった。

テレワークに代表される柔軟な働き方は、パンデミックや災害といった外生的なショックや、療養・介護といったライフイベントが生じた際にも仕事を継続できるという意味で、「レジリエンス(回復力)」の高い働き方といえる。レジリエンスはコロナ禍前から注目されていたが、コロナ禍あるいはポストコロナでは、さらなる重要性が指摘されている。

そこで、全国就業実態パネル調査(JPSED)を用いて、所得格差とレジリエンス格差の関連について確認してみたい。具体的には、コロナ禍前の2019年中の勤労所得のパーセントランク(所得を1パーセント刻みで順位階層化したもの。以下、所得ランク)を横軸、そのランクごとに働き方のレジリエンスに関する変数の年ごとの平均値を縦軸にとった図を作成し、どの所得階層で働き方のレジリエンスの変化が顕著だったかを確認する。

所得格差と連動するレジリエンス格差の拡大

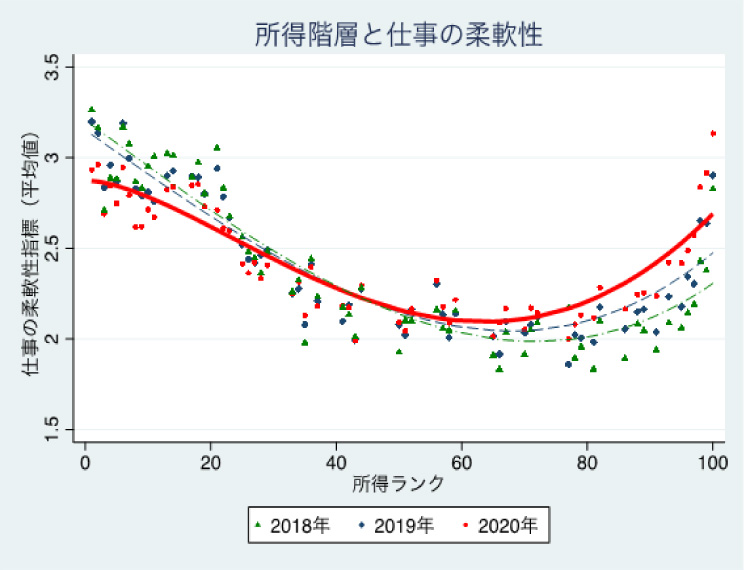

図1は、働き方のレジリエンスに関する指標として「仕事の柔軟性」の総合指標を用いて、所得ランクごとに2018年12月、2019年12月、2020年12月の各時点の平均値をプロットしたものである。

図1 所得階層ごとの仕事の柔軟性の変化

注:図中の線は、年ごとのプロットの近似線。仕事の柔軟性は、「勤務日を選ぶことができた」「勤務時間を選ぶことができた」「働く場所を選ぶことができた」「就業時間中に、自分の都合で中抜けすることができた」の各項目に対する回答値(1〜5の5段階)の平均値。

これをみると、コロナ禍前の2018年から2019年にかけて、仕事の柔軟性は低所得層で若干低下する一方で高所得層では上昇する傾向にあり、さらにコロナ禍の2020年にその傾向がより顕著になっている。その結果、中所得層と高所得層との間の仕事の柔軟性の格差がコロナ禍前後で顕著に拡大したといえる。

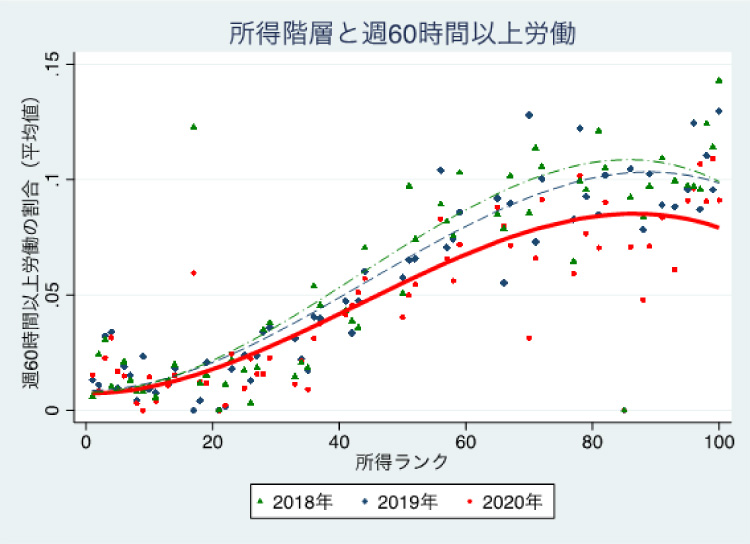

さらに図2はレジリエンス指標を週60時間以上働く長時間労働者の割合に変えたものだが、コロナ禍前の2018年から高所得層ほど長時間労働者の割合は低下傾向にあり、2020年のコロナ禍でより顕著に低下したことわかる。

図2 所得階層ごとの長時間労働者割合の変化

注:図中の線は、年ごとのプロットの近似線。

仕事の柔軟性を高めたり、長時間労働を是正したりする動きは、コロナ禍前から働き方改革や高度プロフェッショナル制度の導入などで進んでおり、日本の労働市場のメガトレンドとなっていたが、コロナ禍でその動きがより一層加速したといえる。

SDGs(持続可能な開発目標)に注目が集まっているように、成熟社会では金銭的な価値だけではなく、非金銭的な多様な価値が重視されており、岸田文雄政権でも「新しい資本主義」としてその分配のあり方を政策課題に掲げている。

ポストコロナの労働市場を展望する際には、レジリエンス格差といった多様な側面での格差の動向が重要であり、労働者や企業を定点観測で追跡するJPSEDのようなパネルデータの整備を進めながら、格差の計測・把握と評価を継続して進めていくことが求められよう。

山本勲(慶應義塾大学商学部教授)

・本コラムの内容や意見は、全て執筆者の個人的見解であり、

所属する組織およびリクルートワークス研究所の見解を示すものではありません。

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ