身近な物の組み合わせで アイデアは無限に広がる

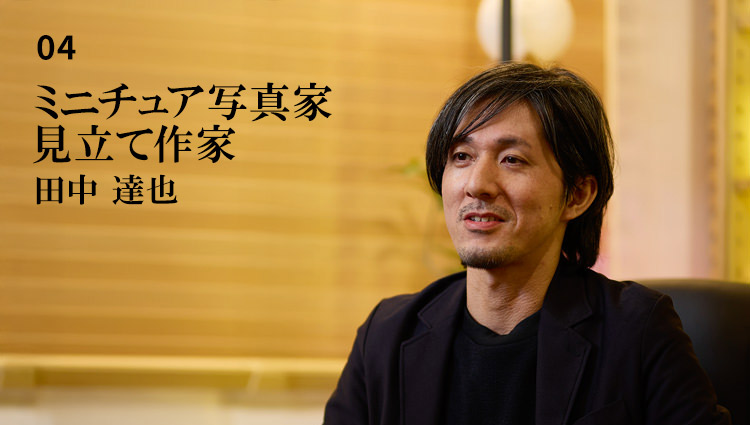

ミニチュア写真家・見立て作家

田中達也氏

1981年熊本県生まれ。鹿児島大学卒業。2011年、ミニチュアの視点で日常にある物を別の物に見立てたアート「MINIATURE CALENDAR」を開始。国内外で開催中の展覧会、「MINIATURE LIFE展 田中達也見立ての世界」の来場者数が累計270万人を突破(2025年3月現在)。Instagramのフォロワーは390万人を超える(2025年3月現在)。

日常の道具や食品を別の物に見立てたミニチュア作品を、毎日SNSで発表している田中達也氏。ブロッコリーを森に見立てるというような発想はどこから生まれるのか。10年以上、毎日欠かさずに作品を投稿し続けるという、途切れることないアイデアの種をどのように探しているのか。創作の源泉となる興味・関心の広げ方や独自の思考整理術などについてうかがった。

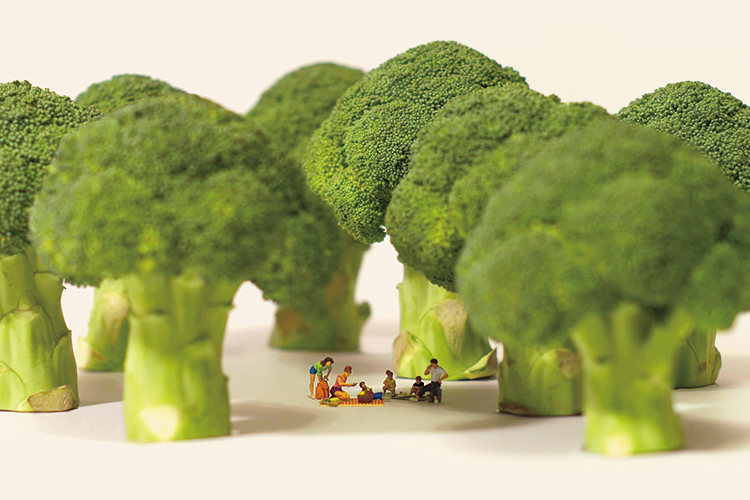

ブロッコリーやパセリを見て「森みたいだな」と思ったことは、誰にでもあるのではないでしょうか。そうした身近な日用品を何かに見立て、ミニチュアの人形と組み合わせて撮影した作品を集めたのが、「MINIATURE LIFE」です。そして、日めくりカレンダーのように、毎日作品を発表している私のウェブサイトのことを「MINIATURE CALENDAR」と呼ぶようになりました。

きっかけは、インスタグラムを始めたことです。もともとデザイナーとして制作会社に勤めていたので、写真の勉強も兼ねて、身近なものをいろいろ撮影し始めたんです。その中でミニチュア人形も増えていきました。プラモデルを作るのが昔から好きで、よく完成したプラモデルとミニチュア人形を組み合わせて飾ったりしていました。

私がやっている「見立て」というのは、言ってみればモノマネに近いのかなと思います。しかも、デフォルメされたモノマネです。誇張しすぎて本物とそっくりではないのに、でも誰のことかすぐわかる。私自身は、むしろその誇張した部分が面白くて、実際にモノマネを見るのも大好きです。どこを捉えるのか、人によってデフォルメの仕方が違うのも、すごく興味深く見ています。

似顔絵もそうです。写実的なものよりも、みんなが「あるある」と思う特徴がうまく引き出されているものの方が、「見立て」の表現に近い。私も作品を作るときは、みんなが知っているものを使って、みんなが知っている別の何かに見立てるようにしています。

子どもや若い人たちも、私たちが思う以上に、たくさんのことを知っています。実際、私の子どもは『ドラゴンボール』を読んだことがなくても 「かめはめ波」は知っているし、『スターウォーズ』を映画で観たことがなくても「光る剣で戦う」ぐらいのことは知っています。また蓄音機の写真を見ていたら、「これ、音が鳴るやつでしょ」と言われて、どこでそんなことを知ったのかと驚いたこともあります。

でも考えてみれば、自分たちも、蓄音機を使ったことがないのに、蓄音機のことは知っている。年配者が若い人たちに「カセットテープなんて知らないでしょ。よく知っているね」なんて言ってしまうことはよくありますが、使ったことがなくてもそれが何かはみんな知っているのです。

だから作品を創っている過程で、⼦どもに⾒てもらい審査してもらうこともたびたびあります。もし「よくわからない」と言われた場合、発表を⾒合わせることもあるくらいで。子どもに通じないということは、みんなの「あるある」ではないのかもしれないと思うからです。

みんなが知っているものだからこそ見立てとして成立する。作品を作るに当たって普遍性、子どもでも知っている、つまり誰にでも伝わるかどうかという点にはこだわっています。 作品名:ミニチュアライフ

作品名:ミニチュアライフ

作品名:おかしな蓄音機

作品名:おかしな蓄音機

分類するルールを作って アイデアをかけ合わせる

私は、アイデアは何もないところから生まれるのではなく、既存のものの組み合わせの妙だと思っています。見慣れたものと組み合わせの振り幅が大きいときに、新しいアイデアのように⾒えるのだと考えています。

とても斬新なアイデアだと思っても、実は昔の流行の繰り返しであることも珍しくありません。そもそも新しいかどうかも、みんなが見たことのある古いものを基準にして、初めて判断できるわけです。だから「見たことのないアイデア」など、基本的には存在しないのではないかと思います。

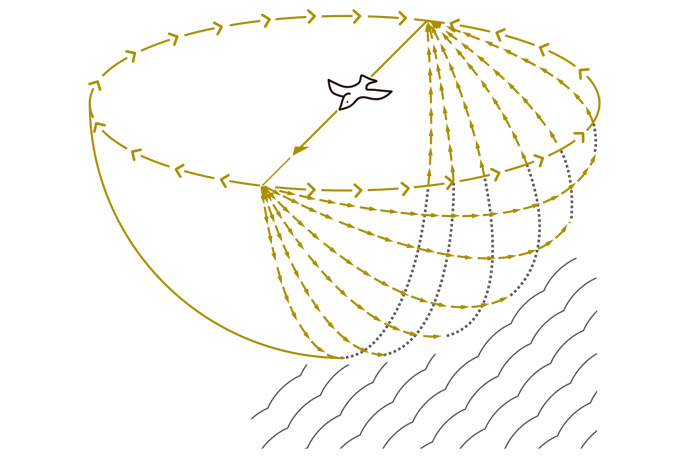

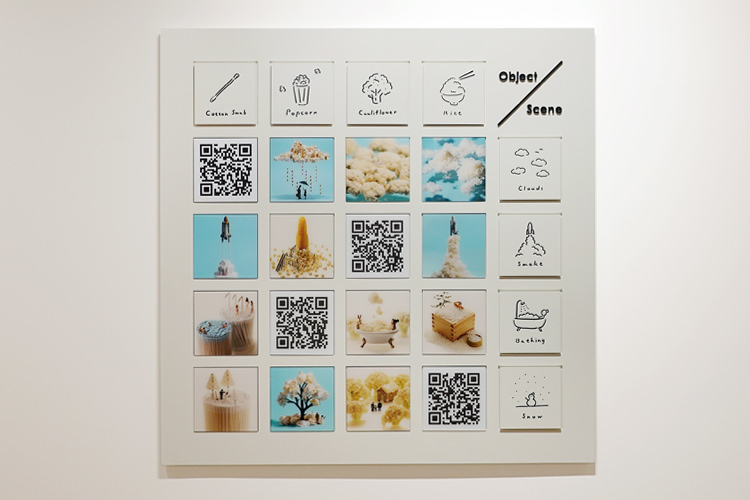

私の場合は、さまざまな組み合わせを考えるために、身近なモチーフ(Object)と見立てる風景(Scene)とを軸にした独自のリストを作っています。

「アイデアはつながる」の図:「田中達也展 みたてのくみたて」より

「アイデアはつながる」の図:「田中達也展 みたてのくみたて」より

例えば、ご飯は白くてもこもこしているから、雲や羊に見立てることができそうです。だとしたら、やはり白くてもこもこしているカリフラワーや、綿や、ポップコーンなども、同じような見立てができるはずです。

また、物の形を簡略化して分類することもあります。例えば、⼭に⾒⽴てるなら、ざっくりと⼭の形に近い三⾓形のモチーフを探してリストに⼊れていきます。さらにこの三角形のモチーフを横向きに置いてみたら何か別のもの、例えば魚に見えてきたりします。

このように体系化することで、リストの項目が増えていき、掛け算のようにアイデアがつながり、どんどん広がっていくわけです。

ただしアイデアを思いついても、後で引き出せないと意味がありません。その場でやみくもにメモしてしまうと、後で絶対に見つからない。なので、私の場合はいつも持ち歩いているスマホのメモアプリの決まった場所にアイデアを書き込むように決めています。

どこに何を入れるか決めておけば、いつでも探せるから、アイデアの内容は忘れてしまっても問題ありません。全部覚えておく方がしんどいので、ルールを作って整理するようにしています。

ミニチュア⼈形も膨⼤な数を持っていますが、「このサイズの⼈形はこの棚に」「このポーズの⼈形はこの棚に」というように人形の特徴ごとに分類しています。⼿間なく探しだせて、⽚付ける場所も毎回考える必要がなく、時間の節約になります。

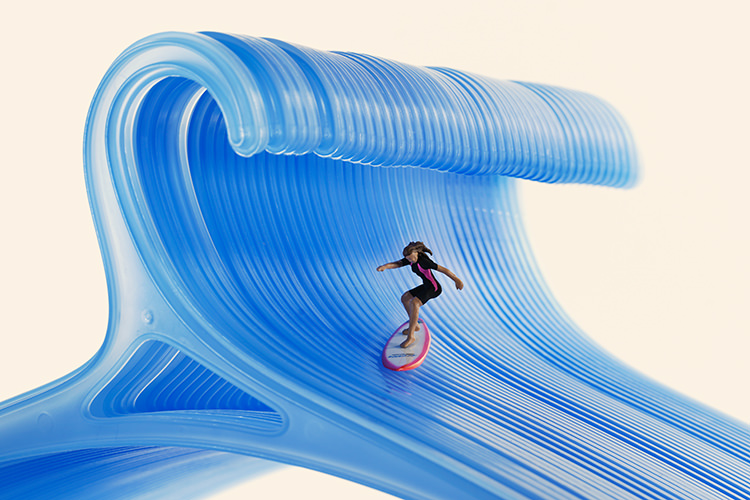

モチーフ探しについては、日用品がそろっている100円ショップやスーパーマーケットに行くことが多いです。見慣れた普通のハンガーも、100円ショップで青色のハンガーがずらりと並んでいるのを見たとき、「これでサーフィンの波ができそうだな」と思いついたりします。

もちろん日常の暮らしだけでなく、普段と違う世界に行って見えてくることもあります。海外に行ってさまざまな暮らしに触れると、この部分は日本特有のものだなとか、この部分はどこの国でも同じだなと、気づくことがたくさんある。違いを知ることは、つまりは人間の普遍性を知ることなのです。

それがすごく学びになります。

作品名:この波にかける

作品名:この波にかける

見慣れている物でも 見えていないことは多い

投稿する作品は、基本的に前日に撮影するようにしています。いくつかまとめて撮りだめておいても、結局すぐ締め切りに追いつかれてしまいます。その日の気分も変わりますし、ニュースなど世の中の流れも踏まえて、前日に決めることにしました。

「毎日作品を発表し続けるのは大変ですね」とよく言われますが、僕は一つのことを黙々とやるのは得意なんです。ただし、面白くないものはすぐに飽きてしまいますから、やはりこれは自分に向いているものなのでしょう。

関係あるかわかりませんが、実は私は一卵性の双子で、昔から人の顔を覚えるとき、「この人は〇〇さんと似ている」といった具合に、似ているところを探して分類するのが癖でした。

また、 ⼦どものころから続けているプラモデル作りがきっかけで、ミニチュアを集めるようになりました。他にもレゴブロックなど、発想⼒が求められる遊びが⼤好きで、今思うとそれも⾒⽴ての⼒を養うのに役⽴ったのかもしれません。

見立て作品を作るようになってから、身近な物でも、よく見るとこんな形をしていたのかと驚いたり、なぜこの形になったのか興味を持つことが増えました。

目の前にあるのに気づかないことは意外とたくさんあります。やはり、いろいろなものを見て、

観察することが大切なのだと思います。

日常生活で見慣れているものを使って、「そうきたか」って思わせるような、みんなが「わかる!」と思える作品をつくりたい。それが自分でも楽しいし、多くの人に楽しんでもらえるとうれしいですね。

TEXT=瀬戸友子

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ