「何も教えてくれない」と「何でも教えてくれる」の間で得たもの

Manabe Makoto

国立科学博物館副館長 古生物学者

横浜国立大学教育学部卒業。同大学院修士課程修了後、米イエール大学修士課程を経て、英ブリストル大学理学部地質学科で博士号(Ph.D)を取得。国立科学博物館地学研究部に勤務し、2016年4月より現職。恐竜など中生代の化石から読み解く爬虫類、鳥類の進化を主な研究のテーマとする。著書も『恐竜博士のめまぐるしくも愉快な日常』(ブックマン社)、『恐竜の魅せ方 展示の舞台裏を知ればもっと楽しい』(CCCメディアハウス)など多数。

「恐竜学」の第一人者であり、恐竜展のプロデュースを数多く手がける真鍋真氏を、知を探索する私たちのサロンに招いた。真鍋氏が本格的に恐竜を学んだのは、意外にも大学院進学後だという。どのようにして恐竜への学びにたどり着き、学びを深めてきたのか。それは後進の育成にどのように役立っているのか。学びの遍歴と方法論を話していただいた。

私の仕事は、国立科学博物館副館長であり、恐竜を含む古代生物の研究者です。名付けるならば「恐竜学者」というところでしょうか。

専門は、恐竜や首長竜など2億5000万年前から6600万年前に生きていた大きな爬虫類です。同時に国立科学博物館副館長として、「恐竜博」といった展覧会のプロデュースをするのも仕事の一つです。

一度に多くの生物種が絶滅することを大量絶滅といいます。5度目の大量絶滅は恐竜などが多く死滅した6600万年前の白亜紀に起こりました。そして今、地球は第6次大量絶滅期を迎えていると言われています。アメリカのスミソニアンの国立自然史博物館のカーク・ジョンソン館長は、「化石はこの世、惑星の記憶である」と表現しています。私たち人類がいつまで存続するのかわかりませんが、どうやってこの絶滅期を乗り越えていくかは、地球の記憶の一部に化石として残っていくはずです。

すると、私たちが未来の知的生命体からどのように見られるのかに思いを馳せつつ、未来に向けてすべきことを検討するために、過去の絶滅に学ぶことはとても重要です。そこに恐竜学が少しでもお役に立てたら、と考えています。

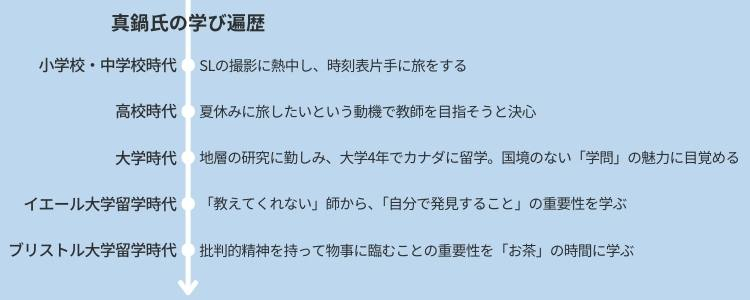

そんな私がよく言われるのが、「子供の頃からの夢が叶って良かったですね」という言葉です。ただ、私は幼少期から恐竜が好きだったわけではなく、また、研究者を目指していたわけでもありません。小中学校で熱中したのは、SLとカメラでした。SLを撮影しに行くために時刻表、地図を片手に全国各地を歩いた旅。「学校の先生になると長い休みがある」という不純な動機で地理や地学の先生になろうと考え、横浜国立大学の教育学部地学科に入学するに至りました。

そして大学4年生のときに奨学金をいただいて1年間海外留学に行けることになり、カナダのど真ん中のサスカチュワン州で過ごしました。それが、私が恐竜の研究者になっていく転機のようなものとなったのです。

化石には国境がない。その気づきが学問の道へと導く

日本の大学での卒業研究は、秩父山地の形成過程を調べるというもの。私は秩父山地の石に含有されたプランクトンのような顕微鏡で確認できるようなサイズの微化石を調べて、関東山地が1億数千万年前の白亜紀にはまだ海だったことを確認したりしていました。

カナダのサスカチュワン大学に留学後も同様に、入ったのは微化石を研究する研究室でした。そこで日本での私の研究をプレゼンテーションする機会がありました。ただ、そのときは日本の秩父山地というローカルな話なんて、みんな興味ないだろうなという気持ちで臨みました。ところがそうではなかったのです。

秩父の2億年から1億数千万年前の海は世界中の海と繋がっていますから、カナダにも繋がっている。だから同じく海だったロッキー山脈の地層からも、同じ微化石が発見されています。頭では生物、化石、そして学問には国境がないことはわかっていましたが、その瞬間、そのことがリアルに感じられました。これが私の学問への目覚めです。

そして留学から帰国後、「日本でどんどん恐竜の化石が出てきているけど、それを専門とする研究者がいない。やってみないか」という横浜国立大学の恩師からの誘いがあって、恐竜の研究に深く入っていきました。

当時、大学院へ進んでも就職先がないので大学院には行かない方がいいと多くの人に言われました。それでも学んでみたいという気持ちがあって、当時、サスカチュワン大学に在籍していた数学で博士号をとったばかりの日本人のポスドクの方に、「就職への不安はありませんでしたか?」と聞いてみました。すると、その方は「大学院に入れば自分が好きな数学を5年間勉強できる。大学院を修了するときになって就職先が見つからなかったら、第2の人生を歩めばいいと思っていた」とお話ししてくださった。私も5年くらいやってみようかな、という程度の気持ちでしたが、国境のない学問への魅力に抗わなかったことが、今に繋がっています。

「教え過ぎない」ことの本質的な意味

進学したのはアメリカのイエール大学大学院で、ジョン・オストロム先生のもとで学びました。オストロム先生は1970年代に、小型の肉食恐竜の一部は鳥として進化したこと、つまり恐竜は完全には絶滅したわけではないという説を発表しました。今では世界の常識になっていますが、当時はものすごく斬新な主張でした。

大学院のゼミは、たいてい少人数。今日はこの論文を読んで、この恐竜の進化について議論しましょうというような形ではじまります。ディスカッションの中で学生が「このグループの恐竜は鳥に進化したと考えられているわけですが……」と、オストロム先生の説をベースに話を進めようとすると、先生は「なんでそんなことがわかるんですか?」と学生の発言を遮ったりされます。先生はお昼にお酒を飲んでいることが多かったのです。

オストロム先生に、「先生はどのようにお考えですか?」と聞くと、先生は「私は皆さんの発見の感激を奪うような野暮なことはしません」と言うのです。こういう化石のこのような部分を比べて、このような傾向が見られれば、このような進化があった可能性が高いでしょうなんて私が説明してしまったら、あなたたちの発見の感激を台無しにしてしまうでしょうとおっしゃるのです。

例えば登山をしていて霧が深くなってきた。自分が山頂に向かって着実に前進できているかどうか、不安になることがあるでしょう。そんなとき、自分を信じて前に進んでいったら、さっと霧が晴れて視界が開け、山頂が目の前に現れたとします。感激ですよね。でも、霧の中で先生がこの道をまっすぐに行けば山頂だよと教えてくれて、山頂にたどり着いたとしたら、その感激は半減してしまうでしょう。だから「皆さん自分を信じて、自分の研究を進めてください」とおっしゃって、それ以上は教えてくださらないことが少なくありませんでした。

正直、私自身はオストロム先生のもとでそれほど成果が出せたわけではありませんでした。そんな悶々としていた私のことを知ったイギリスのブリストル大学のマイク・ベントン先生に誘っていただき、博士課程はイギリスで学ぶことになりました。

ベントン先生は聞けば何でも教えてくれる方で、論文も山ほど紹介してくれるし、自分が教えられないことは専門の先生を紹介してくれました。

こうして両極端の指導を経験した私が学生を指導する立場になった今、私のスタンスはどうなったと思いますか。私自身は、「教え過ぎない」ように気をつけています。研究者とは、最終的に独立してやっていかなければいけないという宿命を持っているからです。私が道を作るのではなく、本人がたどり着いた、発見したということ、そこから得られる感激を損なわないようにしたい。

一方で、目の前の学生と対峙してみると、オストロム先生ほどに何も教えないと前に進めない場合が多いことにも気づきました。それぞれの学生の性格や置かれた状況を私なりに解釈したうえで、このぐらいまでは背中を押そうというような匙加減を大切にしています。

みんなで批判的に「ケチ」をつけるという学び

もう一つ、イギリス留学から得た「学び方の学び」があります。イギリスの「お茶の時間」というのをご存じの方は多いと思います。当時、午前11時にコーヒー、午後3時に紅茶を飲む習慣がどこの大学にもありました。要するに午前・午後1回ずつ、みんながラウンジに集まってきてお茶を飲みながらあれこれとおしゃべりをします。そんな毎日の習慣ですが、木曜日はまったく違う雰囲気になります。

その理由は、木曜日が週刊科学誌『Nature』がラウンジに届くから。最初に手にとった人が読みはじめると、他の人たちが「今週号、何か面白い論文ある?」というところから会話がはじまり、論文の内容、その重要性などをみんなでああでもない、こうでもないと議論するのです。

研究者は負けず嫌いな人が多いので、イギリス人の研究者たちの多くが、手放しに人の論文を賞賛するのをよしとしませんでした。何か必ずケチをつけたい。でも、非の打ちどころのない論文も時にあります。そういうときは、その研究者や配偶者の人格批判まではじめる始末。そんな批判は聞いていると暗い気持ちになってしまいます。しかし、論文に対して批判的精神を持った批評や解説を聞いていると、一人で論文を読んでいるだけでは得られなかった発見があることがあります。それが勉強になりました。

前述のように、独立してやっていかなければいけないのが研究者であり、だからこそ、オストロム先生の自ら発見させることへのこだわりはとても大きな意味があります。それでも躓いたとき、行き詰まったときに、視点を変えてみることによって助けられることがあります。ですから、一緒に見る、読む、考えるといった言葉のキャッチボールができる環境を身の回りに持ちたい、作り続けたいと常に思っています。

Text=入倉由理子 Photo=刑部友康

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ