人事のアカデミア

アフォーダンス

自分を取り囲む環境のなかに意味や価値が存在する

誰に教わらなくても、森のなかに道があれば、私たちはそこを歩く。道は、その上を歩いて進むことができると環境が意味を与えてくれるからだ。

アートや建築、AIなど、幅広い分野で注目を集めている「アフォーダンス」理論。従来の知覚心理学とは異なる画期的な発想とはどのようなものか、アフォーダンス研究の第一人者である佐々木正人氏に聞く。

面のテクスチャーから見えてくるものがある

梅崎:デザインなどの領域で、「アフォーダンス」という言葉を聞くようになりました。英語の動詞“afford”を名詞化した“affordance”という造語で、「環境が動物に与え、提供している意味や価値」と説明されます。ただ、この説明だけではピンとこない人も多いかと思います。もともとはアメリカの心理学者ジェームズ・ギブソンによるものですね。

佐々木:心理学にはヒトの知覚を研究する領域がありますが、ギブソンは特に視覚に着目して、「生態光学(エコロジカル・オプティックス)」という独自の視覚論を立ち上げました。その中心的理論がアフォーダンスです。

梅崎:ギブソン心理学は「生態心理学」と呼ばれ、伝統的な心理学とは発想が異なります。

佐々木:ギブソンも、最初は伝統的な知覚心理学者でした。きっかけは、第二次世界大戦中、アメリカ空軍のパイロット選抜プロジェクトに参加したこと。動いている敵機を識別する、敵機の攻撃をかいくぐって着陸するなどの能力を見極めるため、質問紙を作って分析したのですが、パイロット候補生の能力と質問紙の得点は相関しませんでした。そこで動画を用いるテストに切り替えた。そこから、パイロットが計器に頼らず、目視で判断し、安定したランディングなどを行っていることがわかりました。

梅崎:視覚で操縦している、と。

佐々木:ギブソン以前の視覚論では、直接ものに触れて知ることのできない視覚は、「距離を知覚できない」とされていました。室内のさまざまな位置に光を灯してそこまでの距離を聞くような実験がずいぶん行われましたが、ほとんど正答できませんでした。

空軍での体験をもとに、ギブソンは、刈り取り後のトウモロコシ畑を借りて実験を行いました。まず高さの異なる15本の棒を横に並べて立て、後から真ん中の位置に立てた標準棒の高さがどの棒に近いかを聞くものです。標準棒を約200m先、約700m先と遠くに立てた場合でも、かなり正確にその高さがわかりました。

梅崎:絵を描くときには、遠いものほど小さくなりますが、実際は……。

佐々木:地面の上に置かれた棒の高さは、遠くても正確にわかりました。誰が見てもほぼ実際の高さに見えます。何がこの視覚を可能にしているのか。

ギブソンは、この実験で地面のアフォーダンスを発見しました。視覚の背景には地面という「面」がある。そして地面にはテクスチャー、つまり「肌理(キメ)」があります。地面に限らず、あらゆるものの面には肌理があり、面の肌理が視覚の土台になっている。

梅崎:表面の肌理を見れば、我々が思っている以上にたくさんのことがわかるわけですね。

私たちはずっと囲まれている 隠れたものを見るために動く

佐々木:従来の視覚論では、光源から直進する放射光が網膜に点を結び、点の集合が作る網膜像を、脳が解釈して視覚を構成していると説明されていました。

しかし、ギブソンは、肌理のある面と光と媒質の3つが視覚情報を作るとしました。地球上にはどこでも肌理のある面があり、肌理で全方向に散乱した光が陸上であれば空気、水中であれば水という媒質に視覚の情報を作ります。

梅崎:つまり現実の環境下では、光がまっすぐ目に届くわけではない。

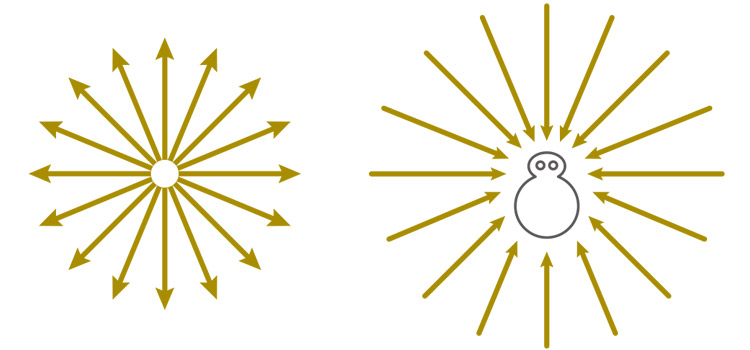

佐々木:放射光は、空気中の塵や水粒、光を通さない物質の面、面にある肌理の凹凸などにぶつかって、全方向に散乱します。散乱反射が何度も繰り返され、空気中に密な光のネットワーク(網)が作られた結果、すべてのところで、すべての方向からの光が包囲することになる。ギブソンはそれを「包囲光(アンビエント・ライト)」と名付けました【図1】。

【図1】左が放射光、右が包囲光。

出典:佐々木氏提供

梅崎:空気中では、散乱する光が網の目のように交差しているので、どこにいても球状の光に囲まれてしまう。

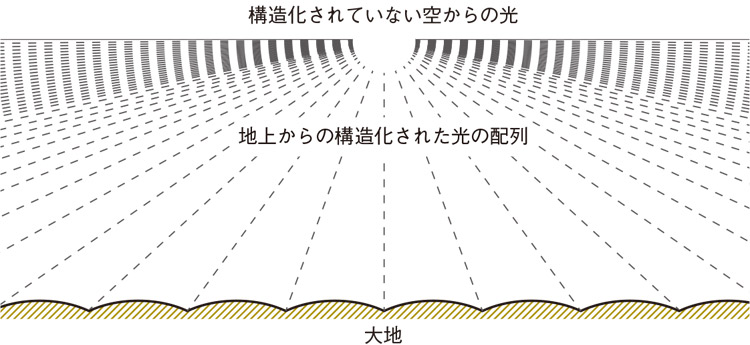

佐々木:包囲光には、周囲の面の構造が投映されており、それが視覚の情報となります。何もない荒地の上に立っていた場合、上半球は空を投映して構造がなく、下半球は地面の肌理を投映して密な構造になります【図2】。

梅崎:環境を特定する情報が包囲光に投映されているから、違う人が見ても同じ環境が見えるわけですね。伝統的な視覚理論のように、脳で推論しているのだとしたら、もっと個人差が大きくなるはずですから。すごく独創的な発想ですよね。

【図2】空の下に広がる起伏のある大地からの包囲光配列

【図2】空の下に広がる起伏のある大地からの包囲光配列

出典:佐々木氏提供

佐々木:とてもリアルな視覚論だと思います。濃霧や大雪により昼でも何も見えなくなるホワイトアウト現象が起こるのは、光があっても面の肌理が見えないからです。飛行機のパイロットも、地面の肌理を見て操縦しています。滑走路に接近すると、地面の肌理がより大きく見えてきます。その拡大率で、着陸のタイミングを調整しているのです。

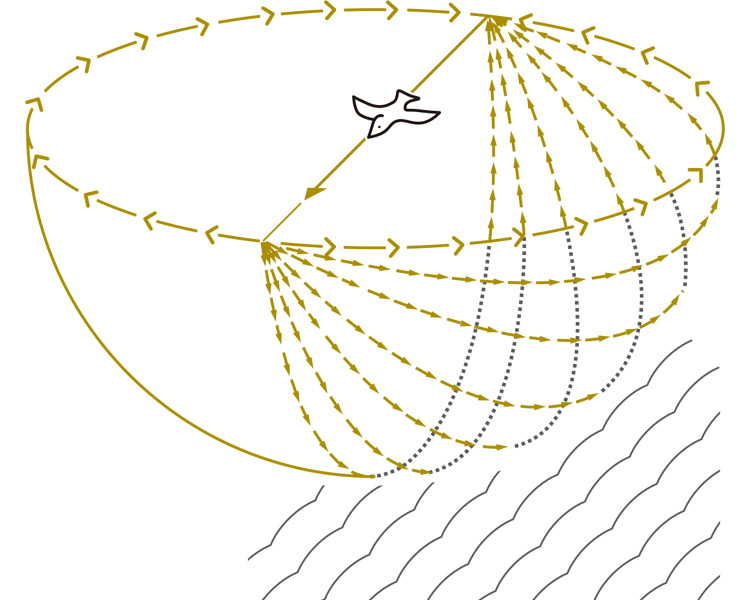

動くときには、包囲光全体の肌理が流れます【図3】。この肌理の流動を「オプティカル・フロー」といい、フライト・シミュレーターの画面やロボットの視覚などにも応用されています。

梅崎:リアルワールドではそうやってものを見ている。

【図3】空を飛ぶ鳥を囲むオプティカル・フロー

【図3】空を飛ぶ鳥を囲むオプティカル・フロー

出典:佐々木氏提供

佐々木:面と面の隣り合うところ、縁での肌理の置き換わりも、視覚情報になります。ギブソンは、視覚の情報は遮蔽だとしています。たとえば部屋のなかにいて頭を動かすと、床にある机が見えていた向こうに窓が見えてきて、窓の外に木が見えてきて、窓枠の上には壁が見えてきて、さらに上を見ると天井が見えてくる。動くと、今見えているものの後ろに隠れていたものが見えてきます。

梅崎:私たちは「神の視点」で全体を俯瞰しているわけではなく、包囲光に囲まれてその内側から世界を見ている。内側にいるので全体はわからない。見えるのは一部分だけです。

佐々木:ただし、絵とは違って包囲光には切れ目がない。これはギブソンの中心的アイデアの1つです。絵画のように見えている範囲だけ枠線で区切られているわけではなく、環境を作る面は入れ子の構造になっているから、動くと遮蔽されていたものが切れ目なく現れる。それによって環境の全体が見えてきます。

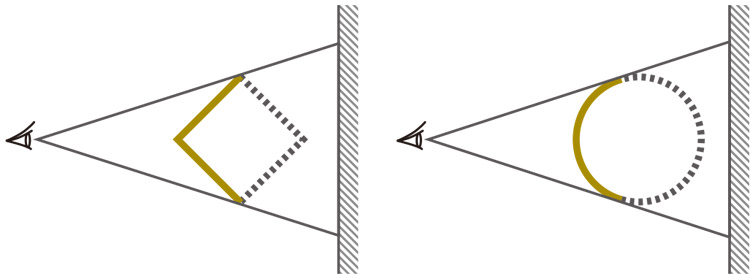

たとえばものを見るとき、観察者に近い面が遠い面を遮蔽します。これを「自己遮蔽」といいます。【図4】の右のような球体であれば、回っても遮蔽の縁はずっとラウンドし、それによってものが球体であることがわかる。左の多面体であれば、回るとシャープな遮蔽の縁が現れる。遮蔽の回数で面の数もわかる。つまり遮蔽の縁の情報から、もの全体の姿が見えてくるのです【図4】。

梅崎:なるほど。

【図4】多面体と球の縁。破線が遮蔽している部分

出典:佐々木氏提供

佐々木:身体をコントロールするのにも遮蔽情報を使っています。階段を下りる足元を観察すると、みんな階段の縁をうまく使って下りている。自覚していないと思いますが、段と段の遮蔽の縁に起こる変化から階段のつながり方、丸いか直角かを見分けて安全に移動しています。これは人も動物も変わりません。眼の構造にかかわらず、自己遮蔽によってものの姿を知り、オプティカル・フローの拡大率を使って移動を制御しているのです。

梅崎:私たちは、遮蔽によって世界を知るわけですね。

佐々木:遮蔽は、生まれてから死ぬまで生涯続きます。そもそも、地球上のどこに行っても大地と空による囲いの内側にいるわけで、私たちはずっと囲まれています。たとえば手を眼の前に置くと、今見ているものは遮蔽されますが、遮蔽の仕方によって自分の手だとわかります。動くといろいろな遮蔽が起こりますが、遮蔽を通じて環境を経験するのです。

地面にはたくさんのものが散在し、その先を遮蔽している。動物は今見えている面が隠していること、その後ろにあることを知りたくて、ものを越えて移動しているのです。

情報は環境のなかにあり ダイレクトに知覚できる

梅崎:ギブソンの視覚論を踏まえると、「環境が動物に与え、提供している意味や価値」というアフォーダンスの意味もわかってきます。

佐々木:一般的な知覚心理学では、刺激を感じ取ると、それを解釈して意味付けを行うと説明されますが、ギブソンは、推論などしなくても、意味や価値は直接知覚できると言います。意味や価値は、面やそのレイアウトに表れており、つまり環境のなかにある。誰もがそういうものに囲まれて生きているから、意味や価値は公共的で、他者と共有することができるのです。

環境が我々に与えているアフォーダンスは、よいものも悪いものもあります。危ないやつが近づいて来たとか、これを食べてはいけないとか、ここに落ちたら怪我をするとか、自分にとって悪いものも環境は備えている。よいものも悪いものも、媒質に情報があり、ダイレクトに知覚できます。世界に意味があると私たちは知っているのです。

梅崎:ギブソンの発想は、従来の世界の認識の枠組みを壊すような画期的なもので、とても興味深いです。

佐々木:ギブソンの思想を受け継ぐ「ギブソニアン」と呼ばれる学者もいますが、学問の世界では少数派です。ただ、実践の場にいる人たちは感覚的にわかるのではないかという気がします。最近はアフォーダンスという言葉が広まって、スポーツやリハビリテーション、建築デザインなど、さまざまな分野で関心が高まっています。見えているものがすべてなのだというのは、実際に役に立つ理論だと思います。

たとえばワインのテイスティングができるようになるには、何度もワインを口にして識別能力を高めていくしかありません。どんな仕事も同じで、とにかく何度も現場に行って、環境のなかにある無数の情報をたくさん知ることが行動の指針になるはずです。そうすることで、世界のテクスチャーのきめ細かさが徐々にわかってくる。おそらく人類が誕生したころから、こうした視覚による動きを繰り返して、徐々に暮らすところを広げていったのではないでしょうか。

梅崎:確かに、ビジネスパーソンにも腑に落ちるところが多いと思います。オフィスのなかでも、デスクの配置を変えたらみんながよく話すようになったとか、学術的説明はできないが感覚的にはわかっていることはたくさんあるはず。人間主体の説明をやめて、環境が意味や価値を与えることを意識してみると、日々の行動にも変化が生まれてくるかもしれません。

Text=瀬戸友子 Photo=刑部友康

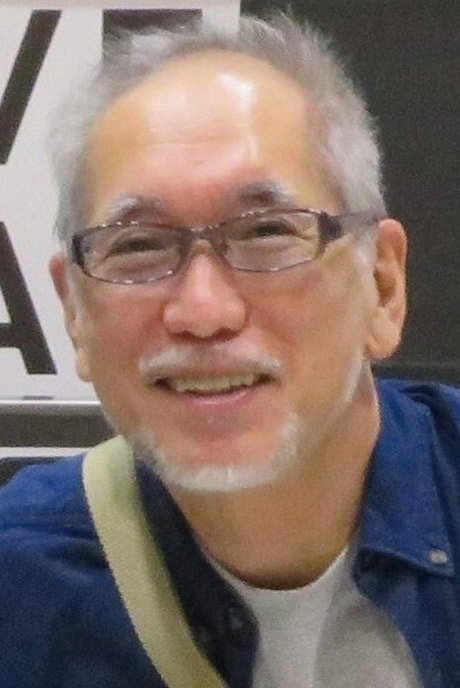

佐々木正人氏

Sasaki Masato

多摩美術大学美術学部客員教授

東京大学大学院情報学環・教育学研究科教授などを経て現職。アフォーダンス研究の第一人者として、各界からの注目を集める。著書に『新版 アフォーダンス』(岩波書店)、共訳書にJ・ギブソン『生態学的知覚システム』(東京大学出版会)など。

人事にすすめたい本

人事にすすめたい本

『最新講義 アフォーダンス 地球の心理学』

(佐々木正人/学芸みらい社)

博物学者ダーウィンと生態心理学者ギブソンの主著を読み直し、“身体を囲んでいること”を探索する「地球の心理学」をレクチャーする。

梅崎修氏

法政大学キャリアデザイン学部教授

Umezaki Osamu 大阪大学大学院博士後期課程修了(経済学博士)。専門は労働経済学、人的資源管理論、労働史。これまで人材マネジメントや職業キャリア形成に関する数々の調査・研究を行う。

Navigator

メールマガジン登録

メールマガジン登録 各種お問い合わせ

各種お問い合わせ